年末に納車されたばかりの新型アウトバックに、これまた新型のドライブレコーダー"Driveman1080GS"を取り付けました。なお、アイサイトver2搭載車で旧Drivemanの装着報告はあるようですが、アイサイトver3では今のところ報告は無いようです。取り付けを予定している方は完全に自己責任となりますので、そこの所よろしくお願いします・・・。

とりあえず結果から。

こんな感じでルームミラー裏にすっぽり収まります。

運転席から見てもほとんど本体は見えません。Driveman1080(旧製品)だともう少し下に出っ張ります。

外から見るとこんな感じ。

アイサイトへの干渉ですが、とくにエラーは出ませんでした。液晶の映り込みが心配でしたが、夜間の追従走行も問題なく作動しました。また、シガーソケットから電源を取っている最中、アイドリングストップが作動しても電源が落ちるようなことはありませんでした。今後、不具合が出るようでしたら報告したいと思います。

1月4日追記

走行中にドライブレコーダーの電源が落ち、再起動をするという現象を確認しました。再起動中の30秒ほどの映像が録画されないという問題があります。電源が落ちるタイミングは30分~数時間とまちまちです。SDカードに問題があると、このような症状が出るようですが、付属のSDカード、推薦の東芝製SDカード、他のSDカードを試しましたが同じ症状が出ました。車内電源だけで無く、家庭用AC電源でも同様の症状が出ることから、本体に問題があると思われます。交換もしくは修理をお願いするつもりです。

1月7日追記

故障品が到着した翌日には代替品を送って頂けました。症状を確認できたとのことですが、他に理由などの説明はありませんでした。商品到着後、3時間ほど連続使用してみましたが、今のところ、再起動などの不具合は確認できません。問題なさそうでなによりです。

取り付け手順

まずは取り付けるガラス面をパーツクリーナーなどでフキフキして脱脂します。

位置決めは黒セラ(黒いポツポツしたやつ)のラインに合わせるといいと思います。新Drivemanは上下だけで無く、左右にも向きを調整できるので、多少のずれは修正可能です。

この時、角度固定用のねじ山が運転席側を向くようにしないと、ドライバーを刺すためのクリアランスが無くなってしまうので注意して下さい。一度貼ると貼り直しは出来ません。ちなみに、完全固定の前に仮着して試走しました。試走時の配線には旧Drivemanの

シガーソケット用電源が使えます。ただし、シガーソケットは常時電源ではないので、エンジン停止後のセキュリティーモードは使えません。それと、旧製品のAC電源アダプターは流用してはいけないようなので注意して下さい。写真はシガーソケット用電源を装着しています。

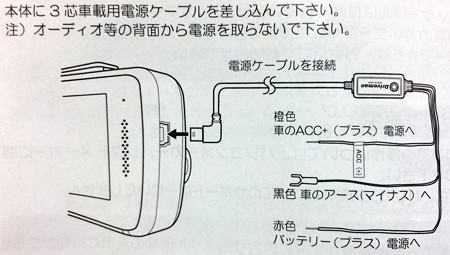

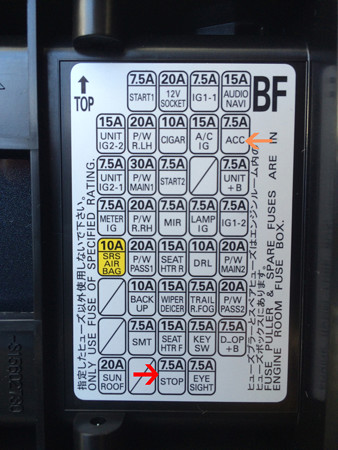

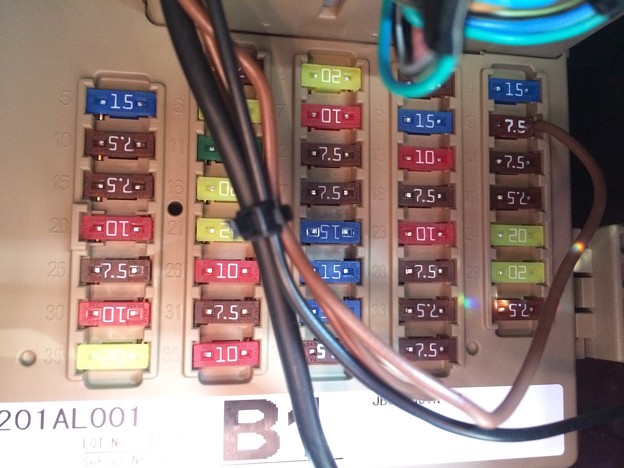

Driveman1080GSの機能をフルに使用するには、電源をヒューズボックスから取り出します。車両のマニュアルにヒューズボックスの位置と配電図が書かれているので確認して下さい。ヒュースボックスは運転席右下にあります。

ディーラーオプションでETCユニットを選んだ人は、ヒューズボックスカバーの裏にETCが取り付けられているはずです。まず、カバーを上に引っ張り、下部のヒンジになっているツメを外します。これでカバーは浮いたような状態になりますが、中間にも小さなツメがあるので、ここも上手く外す必要があります。さらに上に向かって引っ張り上げると外れます。それなりの力がいりますので、焦らないで下さい。

このようにETCユニットごとカバーが外れます。コードが3本ほど繋がっていますが、外す必要はありません。カバーの裏にはヒューズの配置図、奥にはヒューズが見えます。

さて、いよいよ配線です。ヒュースボックスからAピラー内~ルーフの内張内~アイサイトカバー内とケーブルを通していきます。

最初にAピラーとボディーの間にあるシーミングゴムをペリペリと剥がします。Aピラーの部分だけ剥げばOKです。

次にAピラーの上端に指先を入れてベコッと外します。内張はがしは必要ありませんでした。上から下へ丁寧にベコベコ外していくだけです。最後に最下部を上に持ち上げれば外れます。

Aピラー内張とピラーがプラスチックのコードで繋がっているので、内張側で外して下さい。ピラー内部にある赤線の入った白い筒状のものが、サイドエアーカーテンの一部だと思われます。不用意に触らないようにします。また、配線がエアカーテンの膨張を妨げないようにする必要があります。フロントガラス側に各種コードが束ねられているので、ドライブレコーダーの配線もそこにタイラップで結束します。

さて、いよいよ最難関の配線通しです。Aピラー下部にある穴からヒューズボックスへ配線を通します。

配線を通すには秘密兵器

エーモン1161配線ガイドを利用します。

正しい使い方は、輪っかの付いた方に配線を引っかけて引っ張るのですが、今回は通す場所が狭いため、配線を引っ張っている最中に輪っか自体が引っかかって身動きが取れなくなってしまいます。今回は輪っかの付いていない方に、配線の先端(USB端子)をビニールテープで固定して引っ張りました。まずは配線ガイドだけを通します。

Aピラーの根元にあるこの穴にガイド(輪っかがない側)を突っ込み・・・

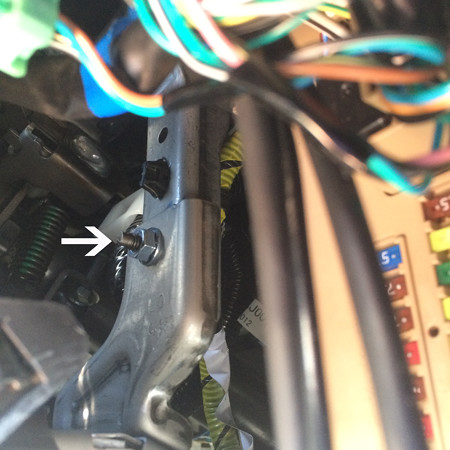

ヒュースボックスのこの辺りから顔を出させます。

こんな感じに通します。なかなか通らないので根気が必要です。あらかじめガイドを運転席側に向けて緩やかに曲げておくと通りやすいと思います。

次にヒュースボックス側から出ているガイドに、配線のUSB端子側を5cmくらい重ねてビニールテープでグルグル巻きにして固定します。

引っ張るので絶対に外れないように!途中で外れたらガイド通しからやり直しです。また、USB端子がL型なので、導線中に引っかかりやすいのが難点です。L字部分にビニールテープを巻いて直線的にしてしまうといいかもしれません。最後の最後、Aピラーの穴からUSB端子を引っ張り出すのにコツが必要かもしれません。穴が細長いのでUSB端子の向きによっては引っかかって通りません。コードを回転させて上手く通して下さい。

ガイド通しから配線を引っ張り上げるまで、約15分の格闘の末、見事に開通しました。とにかく根気よく、向きを変えながら引っ張り上げて下さい。無理をせず、時には強引に・・・加減が大切です(笑)

USB端子が出てきたら穴に落っことさないように、さっさと配線しちゃいましょう。

ドライブレコーダーにUSB端子を装着したら、雨滴センサ-?オートライトセンサー?ETC?の脇から、アイサイトカバーとフロントガラスの隙間に配線を押し込みます。アイサイトカバーを外す必要はありません。一応、外から見てアイサイトのレンズにコードがかかってないか確認して下さい。

あとはAピラーに向かって、天井の内張とフロントガラスの隙間に配線を押し込んでいくだけです。いたって簡単。

Aピラー内は先ほど書いたとおり、元々あるコード類にタイラップで固定します。余ったタイラップの先端はカットして処理します。

Aピラーの内張を下部からはめ込み、シーミングゴムを元に戻して配線の目隠しは終了。

Part2(電源取り)へつづく・・・

」

Posted at 2015/01/04 13:47:09 | |

トラックバック(0) |

DIY | クルマ

安心アイスアシンメトリコ

安心アイスアシンメトリコ  ピレリのアイスアシンメトリコで初雪上走行です。

ピレリのアイスアシンメトリコで初雪上走行です。

アウトバック後方に赤城山最高峰の黒檜山

アウトバック後方に赤城山最高峰の黒檜山 【Part2】ドライブレコーダー"Driveman1080GS"の取り付け~アウトバックBS編

【Part2】ドライブレコーダー"Driveman1080GS"の取り付け~アウトバックBS編

【Part1】ドライブレコーダー"Driveman1080GS"の取り付け~アウトバックBS編

【Part1】ドライブレコーダー"Driveman1080GS"の取り付け~アウトバックBS編