明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后を御祭神とする神宮です。

明治天皇は崩御後、京都の伏見桃山陵に葬られましたが、東京に神宮を建設したいとの運動が天皇を崇敬する東京市民(当時)から起こり、大正3(1914)年、明治天皇が「うつせみの代々木の里はしづかにて都のほかのここちこそすれ」と詠んだ代々木の南豊島世伝御料地を境内地として神宮建設が決定しました。御料地はかつて近江彦根藩井伊家の下屋敷のあった場所で、明治維新後に井伊家から政府に対して献上されたものです。造営は翌大正4(1915)年から開始され、全国から13,000人もの国民が労力奉仕に自発的に参加しました。

鎮座祭は、大正9(1920)年11月2日に行われ、皇室からは大正天皇の名代として皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が行啓しました。

初代宮司は公爵一条実輝です。

御苑は江戸初期以来加藤家、井伊家の下屋敷の庭園でしたが、明治時代に宮内庁所管となり、代々木御苑と称せられ、明治天皇、昭憲皇太后にはたびたびお出ましになられた、ご縁の深い由緒のある名苑です。

面積約83,000㎡あり、曲折した小経が美しい熊笹の間を縫い、武蔵野特有の雑木林の面影をとどめています。苑には隔雲亭、御釣台、菖蒲田、清正井があります。

明治神宮

明治神宮 posted by

(C)pismo

明治神宮 (1)

明治神宮 (1) posted by

(C)pismo

明治神宮 (2)

明治神宮 (2) posted by

(C)pismo

明治神宮 (3)

明治神宮 (3) posted by

(C)pismo

明治神宮 (4)

明治神宮 (4) posted by

(C)pismo

明治神宮 (5)

明治神宮 (5) posted by

(C)pismo

明治神宮 (6)

明治神宮 (6) posted by

(C)pismo

明治神宮 (7)

明治神宮 (7) posted by

(C)pismo

護国寺は、山号は神齢山、真言宗豊山派の寺院です。

天和元(1681)年2月7日、5代将軍徳川綱吉の生母、桂昌院の発願により、上野国(群馬県)碓氷八幡宮の別当、大聖護國寺の亮賢僧正を招き開山とし、幕府所属の高田薬園の地を賜り堂宇を建立し桂昌院念持仏の天然琥珀如意輪観世音菩薩像(秘仏)を本尊として、号を神齢山悉地院護國寺と称し寺領三百石を賜ったことに始まります。

現在の観音堂(本堂)国指定重要文化財は元禄10(1697)年正月、観音堂建立の幕命があり、約半年余の工事日数でこの大造営が完成し、同年8月4日落慶式が挙行さましれた

月光殿は、国指定重要文化財で近江(大津市)の三井寺の塔頭日光院の客殿を移築した桃山時代の建築で書院様式を伝えるものとして貴重な建造物です。

境内には月窓軒、化生庵、艸雷庵(そうらいあん)、不昧軒、円成庵、宗澄庵等々の八席それぞれ数寄を凝らした茶席がありその基を築かれたのは明治から昭和初期にかけて再興に寄与された高橋箒庵翁の尽力の賜物です。

また、境内には松平治郷(不昧)、三条実美、山県有朋、大隈重信、山田顕義、大倉喜八郎らの墓所があります。

(現地説明板などより)

護国寺

護国寺 posted by

(C)pismo

護国寺 (1)

護国寺 (1) posted by

(C)pismo

護国寺 (2)

護国寺 (2) posted by

(C)pismo

護国寺 (3)

護国寺 (3) posted by

(C)pismo

護国寺 (4)

護国寺 (4) posted by

(C)pismo

護国寺 (5)

護国寺 (5) posted by

(C)pismo

護国寺 (6)

護国寺 (6) posted by

(C)pismo

護国寺 (7)

護国寺 (7) posted by

(C)pismo

護国寺 (8)

護国寺 (8) posted by

(C)pismo

護国寺 (9)

護国寺 (9) posted by

(C)pismo

護国寺 (10)

護国寺 (10) posted by

(C)pismo

護国寺 (11)

護国寺 (11) posted by

(C)pismo

護国寺 (12)

護国寺 (12) posted by

(C)pismo

護国寺 (13)

護国寺 (13) posted by

(C)pismo

護国寺 (14)

護国寺 (14) posted by

(C)pismo

日本橋がはじめて架けられたのは徳川家康が幕府を開いた慶長8(1603)年と伝えられています。幕府は東海道をはじめとする五街道の起点を日本橋とし、重要な水路であった日本橋川と交差する点として江戸経済の中心となっていました。橋詰には高札場があり、魚河岸があったことでも有名です。幕末の様子は安藤(歌川)広重の錦絵でも知られています。

現在の日本橋は東京市により、石造2連アーチの道路橋として明治44(1911)年に完成しました。橋銘は第15代将軍徳川慶喜の筆によるもので、青銅の照明灯装飾品の麒麟は東京市の繁栄を、獅子は守護を表しています。橋の中央にある日本国道路元標は、昭和42(1967)年に都電の廃止に伴い道路整備が行われたのを契機に、同47(1972)年に柱からプレートに変更されました。プレートの文字は当時の総理大臣の佐藤栄作の筆によるものです。

平成10(1998)年に照明灯装飾品の修復が行われ、同11(1999)年5月には国の重要文化財に指定されました。装飾品の旧部品の一部は中央区が寄贈を受け、大切に保管しています。

(現地説明板などより)

日本橋

日本橋 posted by

(C)pismo

日本橋 (1)

日本橋 (1) posted by

(C)pismo

日本橋 (2)

日本橋 (2) posted by

(C)pismo

日本橋 (3)

日本橋 (3) posted by

(C)pismo

日本橋

日本橋 posted by

(C)pismo

日本橋 (4)

日本橋 (4) posted by

(C)pismo

日本橋 (5)

日本橋 (5) posted by

(C)pismo

日本橋 (6)

日本橋 (6) posted by

(C)pismo

日本橋 (7)

日本橋 (7) posted by

(C)pismo

日本橋 (8)

日本橋 (8) posted by

(C)pismo

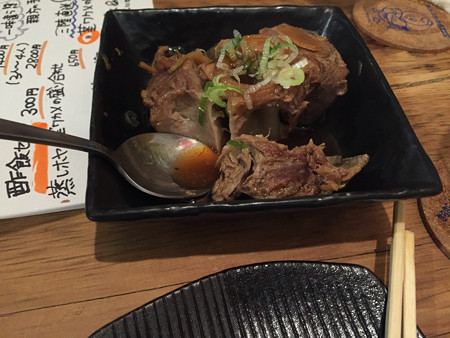

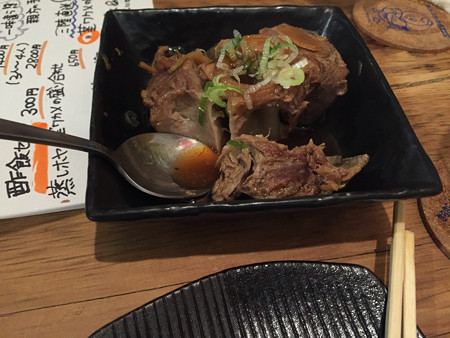

産直鮮魚とマグロの明神丸は、宮城県女川町公認のアンテナショップ居酒屋です。

門前仲町駅下車、富岡八幡宮前にあります。

サンマ、ほや、銀鮭、ほたて、ツブ、うに、あわびや三陸の活魚、そして宮城県など東北の銘酒を楽しめるお店です。

産直鮮魚とマグロの明神丸

産直鮮魚とマグロの明神丸 posted by

(C)pismo

産直鮮魚とマグロの明神丸 (1)

産直鮮魚とマグロの明神丸 (1) posted by

(C)pismo

産直鮮魚とマグロの明神丸 (2)

産直鮮魚とマグロの明神丸 (2) posted by

(C)pismo

産直鮮魚とマグロの明神丸 (3)

産直鮮魚とマグロの明神丸 (3) posted by

(C)pismo

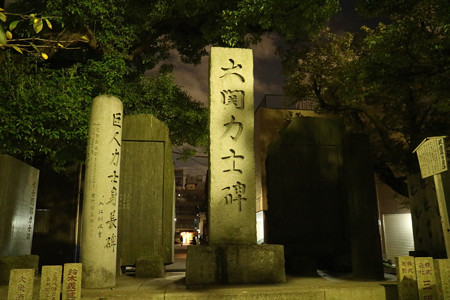

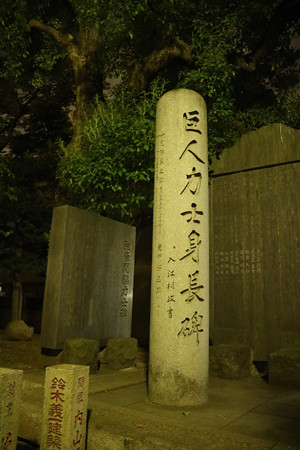

富岡八幡宮は寛永4(1627)年、当時永代島と呼ばれていた現在地に御神託により創建されました。周辺の砂州一帯を埋め立て、社地と氏子の居住地を開き、総じて60,508坪の社有地を得ました。同じ地に別当寺院として永代寺も建立されました。

世に「深川の八幡様」と親しまれ、今も昔も変わらぬ信仰を集める「江戸最大の八幡様」です。

江戸時代には、源氏の氏神である八幡大神を殊の外尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受け、明治維新に際しては朝廷が当宮を准勅祭社に定めました。

永代寺は、神仏分離令によって廃寺になってしまいますが、明治29(1896)年に再建されました。

境内には伊能忠敬の銅像があります。伊能忠敬は、当時深川界隈に居住し、測量に出かける際は、安全祈願のため富岡八幡宮に必ず参拝に来ていたことから、平成13(2001)年に建立されました。

8月15日には、深川祭が行われます。神田祭、山王祭と並んで江戸三大祭の1つに数えられます。江戸時代には永代橋に多数の人が押し入ったことにより永代橋を崩落させたほどの人気があり、暑さ避けに水を掛けることから別名「水掛け祭」とも呼ばれ、担ぎ手に水をかける「水掛け」であれば誰でも参加ができます。

富岡八幡宮 (1)

富岡八幡宮 (1) posted by

(C)pismo

富岡八幡宮

富岡八幡宮 posted by

(C)pismo

富岡八幡宮 (2)

富岡八幡宮 (2) posted by

(C)pismo

富岡八幡宮 (3)

富岡八幡宮 (3) posted by

(C)pismo

富岡八幡宮 (4)

富岡八幡宮 (4) posted by

(C)pismo

Posted at 2016/01/08 21:41:41 | |

トラックバック(0) |

旅行(ドライブ以外) | 日記