尾瀬散歩 その1・アヤメ平まで

尾瀬散歩 その1・アヤメ平まで  |

| 先週の週末、10/21~23に尾瀬を歩いて来ました。 私は尾瀬には今回で6度目。入山は20年振りになるでしょうか。 燧ケ岳周回や至仏山など周辺の山やバリエーションルートは殆ど歩いてます。今回は尾瀬が初めての 友人達と晩秋の尾瀬を楽しむ為、散歩程度でゆっくりと行くことにしました。 |

|

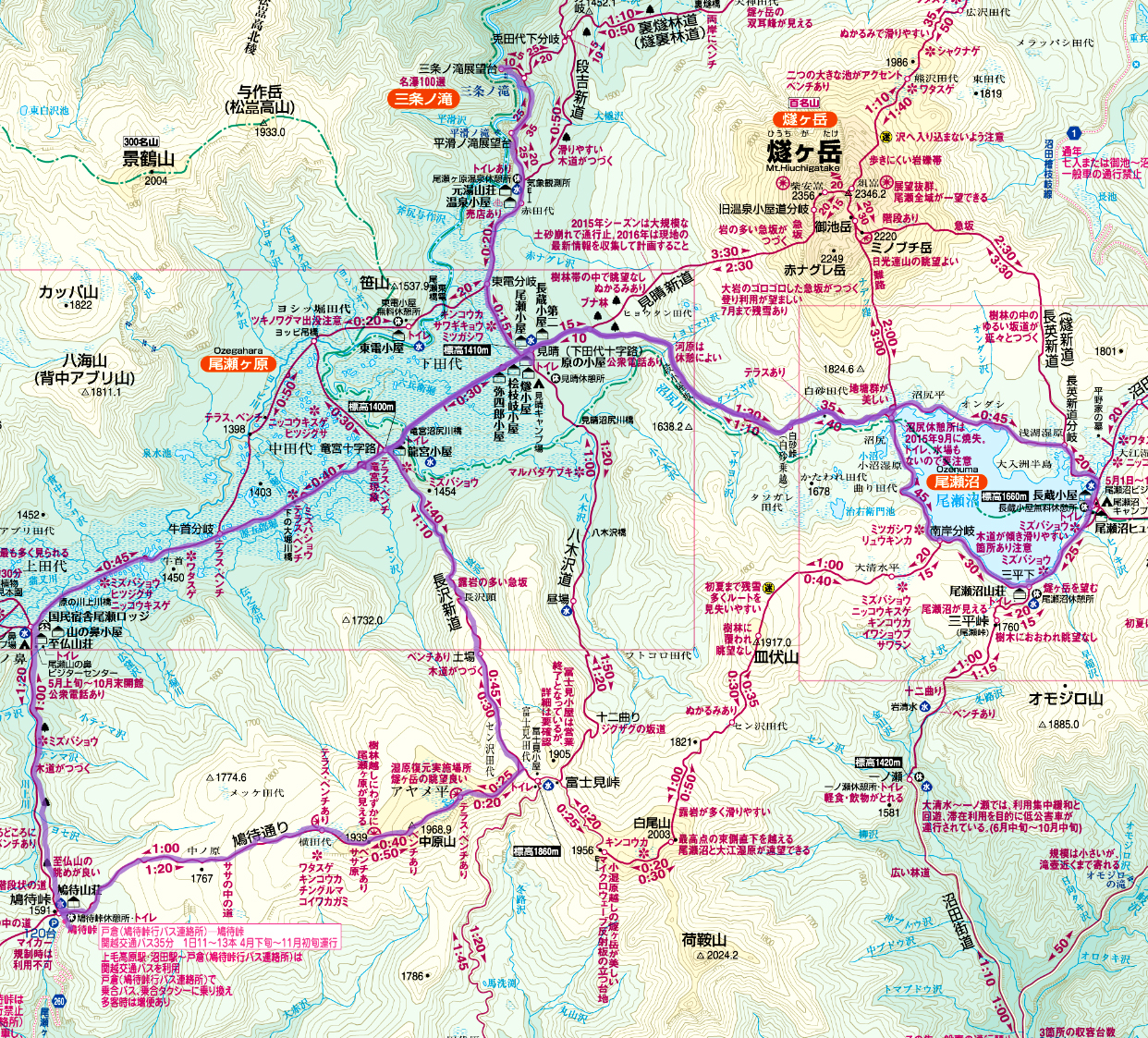

| いくつかの入山口がありますが、今回も群馬県側の鳩待峠から。GPSログをマップに落とすとこんな感じ。 10月初旬までマイカーは尾瀬戸倉までしか規制で入れず、そこからはバスかタクシーでの移動となって ました。戸倉での駐車場代は要るし、往復のバス代も要るし高くつくんですよ。 でも、私達が入った時期は規制もすでに終わり、バスダイヤも気にせずに上まで行けました。 この時期を待ち、狙って行ったというのもありますが。。。 |

|

| 今回もこ機材を持って行きました。 D810+ニッコール20mm F/1.8 G α7Ⅱ+FE 70-200mm F/4 G |

|

| 鳩待峠からは尾瀬の西の名峰、至仏山(しぶつさん)のモルゲンロートを拝めました。 |

|

| 多くの入山者は尾瀬ヶ原まで直接入りますが、私たちは標高が高く眺望のいいアヤメ平経由で 行きます。 |

|

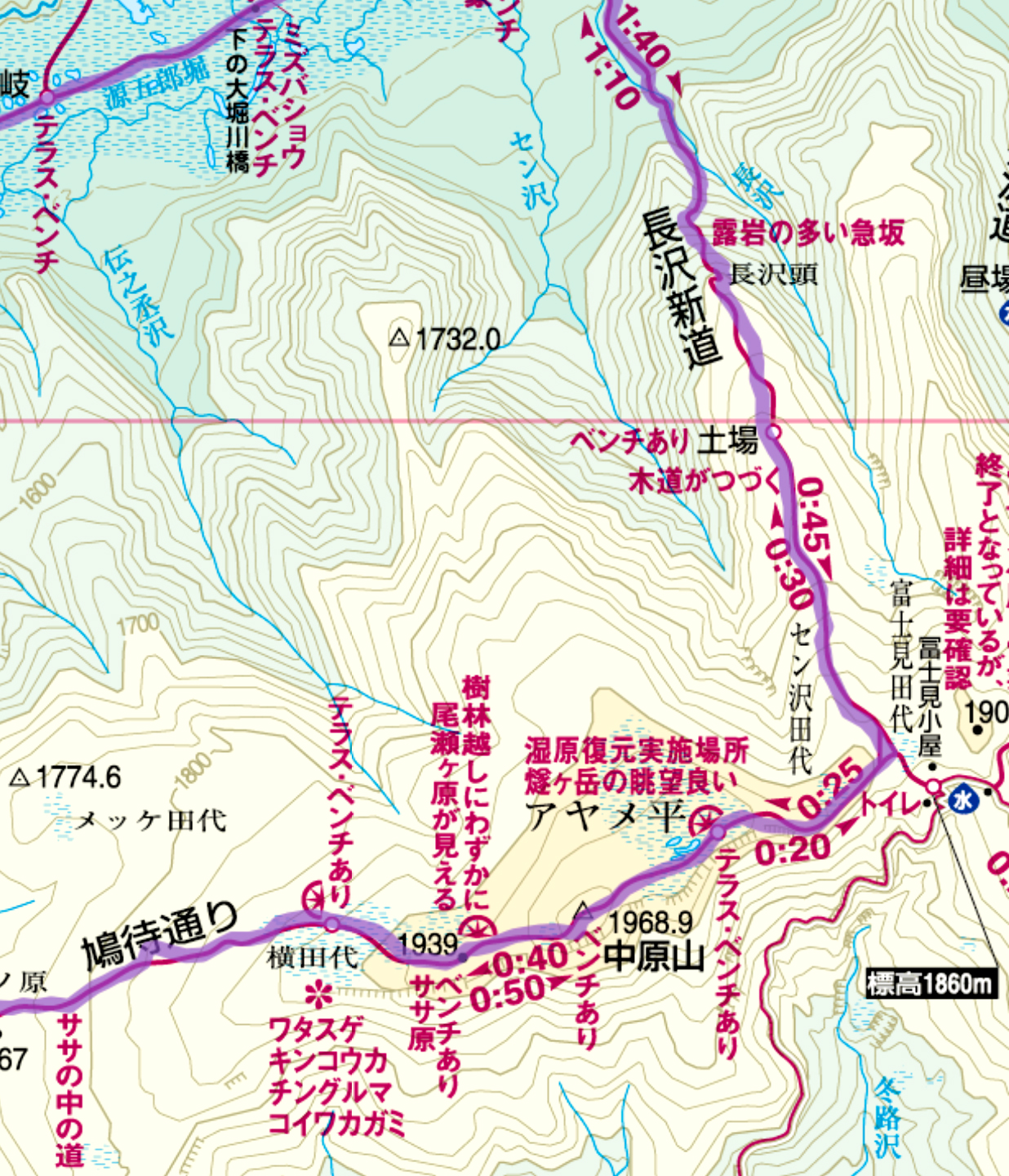

| アヤメ平は尾瀬ヶ原よりも標高が500~600m程高く、より寒冷な植生の湿原が広がります。 鳩待通りと呼ばれる尾根道は、鳩待峠から徐々に標高を上げながらアヤメ平に至り、富士見田代 から尾瀬ヶ原に降りて行きます。 |

|

| 10月下旬ともなると2000m近い標高では紅葉も終わり、落ち葉の道となってました。 |

|

| 冬枯れの樹林帯を抜けると横田代の湿原に出てポッカリと空が開けます。 |

|

|

| 至仏山と尾瀬ヶ原の雲海。 |

|

| 木道にはビッシリと霜。滑って危ない。 |

|

| 池塘(ちとう・湿原の小池)には氷。 |

|

| 湿原と灌木帯、笹原の道が交互に現れます。 |

|

|

| そして雲上の湿原、アヤメ平に到着。池塘の向こうには尾瀬の東の名峰、燧ケ岳(ひうちがたけ) |

|

|

| そして至仏山。 |

|

|

| アヤメ平への道は尾瀬ヶ原に比べて登山者は極端に少なくなります。 金曜日のこの日はシーズンが終わっていた事もあり、一人しか登山者に出会いませんでした。 |

|

|

| 今回も白米さんと芋ほりさんのパーティ。アヤメ平は天国ですね。何もない所がいい。 夏の午後に昼寝をするとなんと幸せな事か・・・・ |

|

|

|

| アヤメ平の西側は崖になっており、標高差で700mくらい切れ落ちてます。 冬の装備で着ぶくれしてます。とにかく寒かった。 |

|

| 南側を遠望すると富士山が見えました。 尾瀬から直線距離で180kmくらいあります。北アルプスから望むよりもはるかに遠距離になります。 北関東には視線を遮る高い山がないという事もありますが、さすがですね富士。 |

|

| 富士見田代に到着。池塘が一つだけの小さな湿原。 ここから分岐して尾瀬ヶ原に降りて行きます。 |

仙丈ケ岳、再び その2

仙丈ケ岳、再び その2  |

| 仙丈小屋を過ぎ、馬ノ背の稜線を下って行きます。 |

|

| 振り返ると仙丈ケ岳の稜線と、雄大な藪沢カール。 |

|

| 快適なハイマツの稜線の道を行くと甲斐駒が真正面に。 |

|

| このあたりで仙丈ケ岳とはお別れ。やがて北沢峠への分岐を過ぎて丹渓新道へと入って行きます。 |

|

| やがて馬の背のピークが見えてきます。丘の様ですがこれでも2736mの標高。 あれ程賑わっていた仙丈ケ岳を降りて、分岐を過ぎてからは誰とも会いませんでした。静かでいいねぇ。 でも寂しい・・・・ |

|

| 途中、大きく崩壊したガレ場も何度か出てきます。 |

|

| 丹渓新道は行く人も少ないのか踏跡も薄くてよく判らない所が何度も出てきます。落ち葉とコケの道 で実に快適なんですけど。 枝のリボンやペイントマーキングも要所にありますが、GPSは携帯した方が安全でしょう。 いくつか倒木でルートが塞がれている部分もあります。ルートマーキングをよく観察して下さい。 |

|

| 仙丈ケ岳は既に見えませんが甲斐駒はずっと見送ってくれます。 |

|

| 甲斐駒の仙水峠のコルが真正面に。ここからの登りはキツかったなぁ。 白州方面がコルの間から見えてます。 |

|

| 独標の付近。 岩尾根が暫く続き、やがて急坂の樹林帯に入って行きます。この先は眺望無し。 |

|

| これは甲斐駒から続く鋸岳の稜線です。とんでもない岩尾根が連続し、ここを行くにはクライミングのスキル が必要です。一般の登山者は入らない方がいい。 |

|

|

| 鋸岳の大ギャップと呼ばれるコル。こんな岩屑のルンゼは歩きたくない。 |

|

|

| 第一高点のピーク(2685m)にある鹿ノ窓と呼ばれる穴。望遠レンズで拡大しないと判らないくらい 小さい。判りますか? 向こう側が見えます。 |

|

|

| 樹林帯を抜け、下りきると草ボーボーの階段がいきなり現れ、バス道の林道に出会います。 |

|

| お疲れ様でした。ノーマルに北沢峠に降りるよりもプラス1hは掛かりますね。 でも眺望のいい静かな道でした。バリエーションルートにはなりますが使ってみる価値はあると 思います。登りはキツいので下りがおすすめ。 |

|

| しばらくすると北沢峠発のバスがやって来て乗せてくれました。 |

|

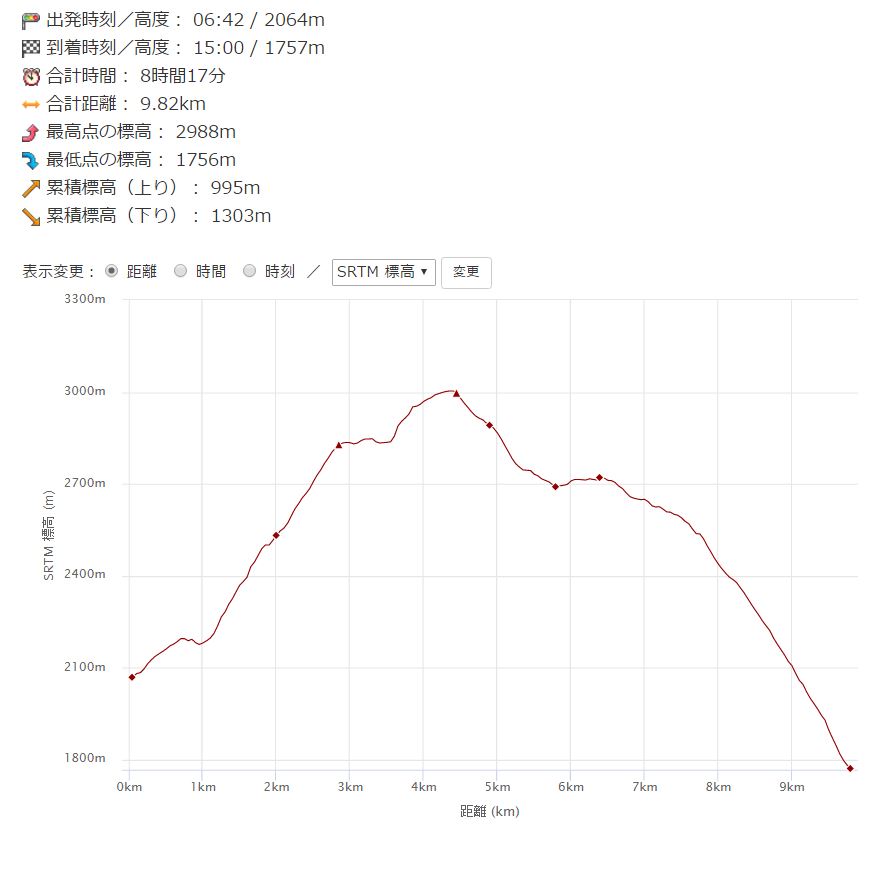

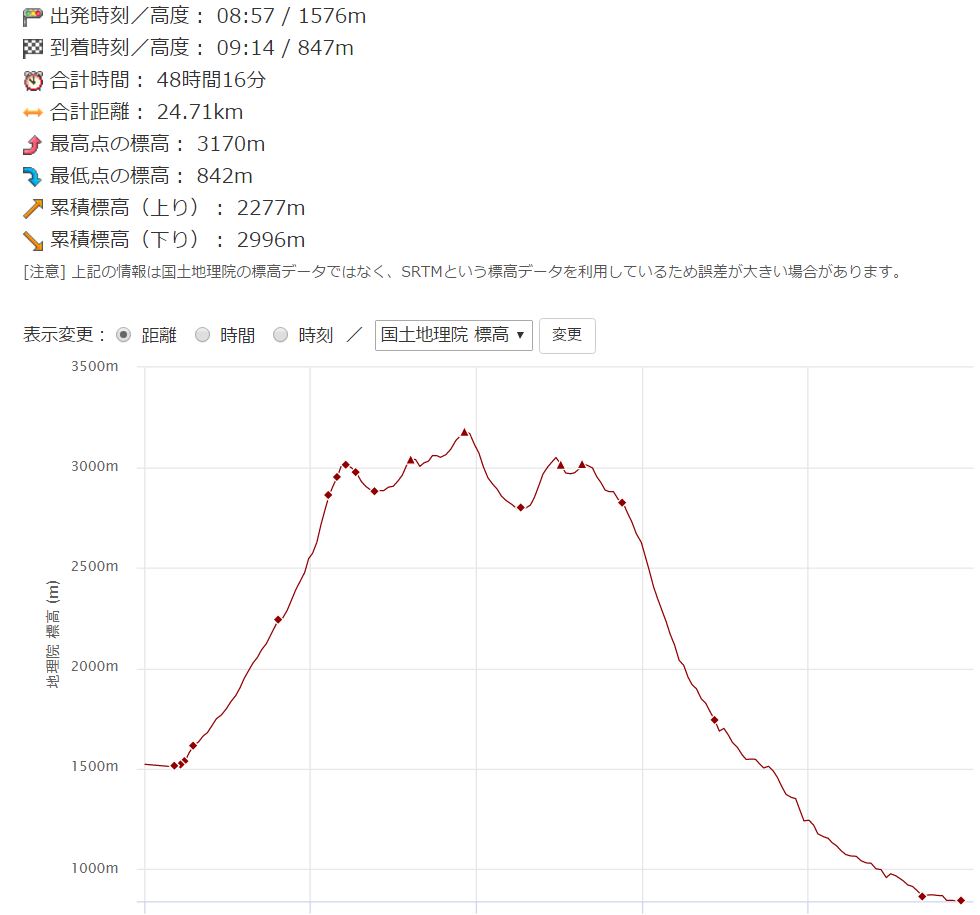

| 登山データ。丹渓新道を使うと標高差があるので1303m降りる事になります。 おしまい。 |

仙丈ケ岳、再び その1

仙丈ケ岳、再び その1 | 好天に恵まれた15(土)に仙丈ケ岳に登って来ました。先月に引き続き二度目です。 高嶺ではそろそろ冠雪もし始めているので、今シーズン気楽に3000m級に登れる最後のチャンス だと思い行って来ました。 |

|

| 前回は甲斐駒をセットで登ったので仙丈へのルートは最短コースでのピストンでした。 今回は趣向を変え、ノーマルな登山者は行かない丹渓新道を下山ルートにしました。 スタートは北沢峠、ゴールは南アルプス林道上の丹渓新道登山口です。中途半端な場所に降りてきますが 林道バスは登山者を見つけたらどこでも拾ってくれるので、適当に道路端で待っていればOK。 |

|

| 今回はとにかく天気がいい。雲一つない快晴です。 退屈な樹林帯をすっ飛ばし、いきなり森林限界を超えた稜線からスタート。 |

|

| 前衛峰の小仙丈の頂上。 仙丈ケ岳の付属のオマケと言っても八ヶ岳の横岳や阿弥陀岳よりも高いんですよ。 |

|

| 仙丈ケ岳への稜線を望む。カールが素晴らしい。氷河の浸食が二度に渡って行われたのが判りますね。 |

|

| 小仙丈の三角点を足蹴にして股の間に甲斐駒を・・・・ |

|

| 標高を上げて来るとこんな登りも息が苦しい。3000m峰を実感します。 |

|

| 甲斐駒とほぼ標高が並んで来ました。甲斐駒の向こうは八ヶ岳が見えます。 |

|

|

| 急登を登りきると・・・仙丈ケ岳までニセピークがいくつも連続。頂上はまだかいな。 |

|

| 仙丈ケ岳の頂上は賑わってました。 |

|

| 今回も相棒の白米さん。 |

|

| 頂上からの眺め。中央アルプス(右から・・・木曽駒、宝剣岳、空木岳) |

|

| 木曽駒の向こうに御岳山。未だに噴煙が見えます。 二年前の噴火の当日、私は白米さんと奥穂高に登って立ち上がる噴煙を眺めていました。被災者に合掌。 |

|

| 北アルプス(右から・・・槍ヶ岳、南岳、北穂高、涸沢岳、奥穂高、左端に西穂高) |

|

| 南アルプスからは富士山が大きく見えます。 |

|

| 富士と北岳。本邦、第一と第二。 先々週は向こうの北岳の稜線を歩いていたんだなぁ。感慨深い。 |

|

| 北側の藪沢カール。丘状のモレーンも明確に残っており、氷河痕跡の教科書的なエリアです。 仙丈ケ岳には尾根を挟んで北側に藪沢カール、南側に大仙丈カール、東側に小仙丈カールが あり素晴らしい。 |

|

|

| 甲斐駒ケ岳はどこからでも望むことが出来ます。登った事がある方は判ると思いますがまさに岩の殿堂。 |

|

| 鳳凰三山。左から・・・地蔵岳、観音岳、薬師岳。ここは来シーズンに縦走する予定です。 地蔵岳頂上のツンツンはオベリスクと呼ばれる花崗岩の尖塔。 |

|

| 向こうのピークは大仙丈ケ岳。この稜線は間ノ岳まで続き、塩見岳に至ります。 TJAR(トランス・ジャパン・アルプスレース)の南アルプスコースとなっており、山岳マラソンの最難度レースの 一部となってます。 |

|

| 藪沢カールの最先端に仙丈小屋があります。 |

|

| この日は今シーズン営業の最終週末となっており、天気もいいので賑わってました。 |

白峰三山の縦走 その4

白峰三山の縦走 その4  |

| 大門沢下降点からはガンガンひたすら降ります。往路にクルマを停めてきた奈良田の駐車場は850m の標高。 2100mの標高差をひたすらに降りる事に。 |

|

| この大門沢ルートはとにかくヒドイ道でした。雨で濡れていた事もありますが十数回は転倒したでしょうか。 ルートマーキングは比較的しっかりとされてはいますが、整備は放置状態です。 途中の沢に何本も橋が架かっているのですが、等しく朽ちていてボロボロ。渡る方が危ないので濡れるの を覚悟で飛び石を渡渉しました。 |

|

| 梯子状の渡板が信用できなくて・・・踏み抜く事も考えられたので足で探りながら渡って行きます。 |

|

| 稜線上の風雨の中、大門沢の悪路で疲労困憊したので標高1750m地点の大門沢小屋で泊まる事にしました。 当初は奈良田に降りて下界の旅館に泊まる予定でした。 |

|

| 先客は2名のみ。小屋を広々と使えました。 部屋にいたネズミにパンを盗まれそうになった事と、乾燥室がなくて着衣や靴が乾かなかったのには マイッタ~ |

|

| 晩飯は「ほうとう」でした。シンプルですが美味かった。 |

|

| 翌日も小雨。暗い森をとにかく降ります。嫌になるくらい降りた頃にやっと人工物が現れます。 人気のないよくわからん山道の中で、人が作ったモノに出会うとホッとするんですよ。 |

|

| 降りきると砂防ダムの広い河原に出てあと一息。 |

|

| お疲れ様。白峰三山は素晴らしい山ですね。南アルプスは取付きが長いので敬遠されがちですが 達成感はもちろん眺望も抜群です。 天候のいい日和に再度チャレンジしたいと思います。 |

|

| 下山した奈良田温泉にて。降りてきた頃に晴れ間も出てきたのには苦笑。 |

|

| いいお湯でした。 おしまい。 |

白峰三山の縦走 その3

白峰三山の縦走 その3  |

| 夜半から天気が崩れ、朝起きると風雨が強く気持ちはブルー。 朝飯を食べ、しばし小屋で停滞していたものの意を決して先に進む事にしました。 |

|

| 霧の稜線を行くことしばらく・・・ 中白根山の北側にある無名峰のケルン。ここは標高3000mと少し。 |

|

| 中白峰山(3055m)にタッチ。地図表記は「中白根山」なんだけどねぇ。どっちがホンマやねん。 |

|

| 3190m 間ノ岳。 本邦第三位の高峰に到達。年間4mmの隆起速度は世界有数だそうです。あと3mで北岳とタイ。 奥穂高岳を追越して単独三位になるか? 近い将来、奥穂を抜かす可能性は大きいでしょうね。北岳は?・・・残念ながら、成長しては崩れてを 繰り返している事でも知られるので一万年単位でも難しいかも。 |

|

| 間ノ岳は三等三角点なんですねぇ。 銘盤には「相ノ岳」とありました。 |

|

|

| 知る人ぞ知る農鳥小屋に到着。ちらりと覗いただけでスルーしました。 NHKにも出演の、誰が呼んだか農鳥オヤジは評価が分かれる所。 しかし間ノ岳から大門沢下降点までのペイントマーキングや、登山道整備は地味にこの主がしている様です。 おかげで視界のない悪天候の中でもミスルートをしませんでした。 |

|

| これも有名な農鳥小屋名物の天空の厠。放たれた糞尿はどこに消えるかは不明。 ガレた急斜面にオーバーハングしてます。頼りは小屋のワイヤーのみ。 |

|

| 地味な西農鳥岳に到着。しかし、農鳥岳より高い標高3051m |

|

| 白峰三山の南の端の農鳥岳に到着。3026m |

|

| 農鳥岳を過ぎると標高を下げ、大門沢下降点で奈良田に降りるルートと分岐します。 広河内岳より南は徐々に標高を下げながら白峰南嶺と呼ばれる尾根が続きます。ここからはマイナー ルートにはなりますが広々とした稜線上の道を行くので来年くらいにテン泊で歩いてみたいと思ってます。。 |

|

| 大門沢下降点・標高2930mくらい。 ここには遠目にも目立つ鉄塔が設置されてます。 大門沢への下山ルートを見失い遭難死した息子さんを悼み、親御さんが以後同様な事がない様に 願って建立されたらしいです。 相変わらずの風雨と霧の中、鎮魂とこれからの安全の為に鐘を鳴らして来ました。 おっと、忘れてました。今回も相棒の白米さんが鐘を鳴らします。 |

|

マツダ CX-5 【CX-5 XD-LAWD マシーングレーメタリック】 ◆ずっとスバル車を乗り継 ... |

|

トヨタ アクア 嫁さんのクルマです。 |

|

スバル インプレッサ WRX STI 今度は少し大人しくします。 |

|

スバル レガシィツーリングワゴン 静かで速く、雪道も峠道もソツなくこなす相棒・・・ 現在はSG9-STiに乗り換えていま ... |

| 2020年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2018年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2017年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2016年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2015年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2014年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2013年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2012年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2011年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2010年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2009年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2008年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2005年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |