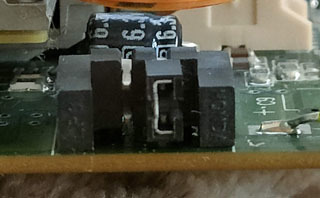

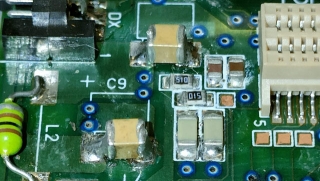

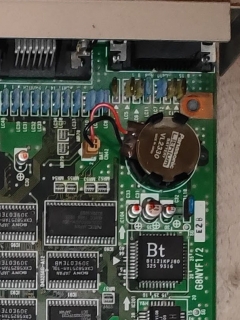

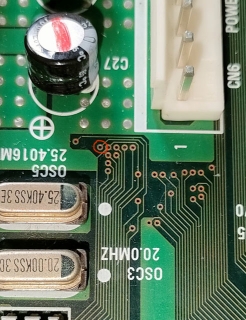

| 番号 | 容量 | 電圧 | 容量 | 電圧 | |

|---|---|---|---|---|---|

| C9 | 47μF | 6.3V | → | 100μF | 6.3V |

| C10 | 33μF | 6.3V | → | 100μF | 6.3V |

|

マツダ プレマシー マツダプレマシーに乗っています。 前の車が12年を超えてガタが来たため新しい型版(H22 ... |

|

ヤマハ ジョグ デラックス サブサブ用にジョグに乗っていました。 セルの軽やかさが良いですね。走り出しもスピーディー。 |

|

マツダ デミオ デミオに乗っていました。 いくつか試乗した中で足回りの快適さにほれ込んで購入を決意。 こ ... |

|

マツダ プレマシー マツダ プレマシーに乗っていました。 傷の目立たない方向から撮影・・ |

| 2025年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2024年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2023年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2022年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2021年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2020年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2019年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2018年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2017年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |