今日は7月22日、『土用の丑の日』で小売店では「うなぎ」販売の書き入れ日だ。

それと同時に、東京大学にてEASEC(東アジア鰻資源協議会)・日本支部の主催による公開シンポジウムが開催された。

EASECは1998年に結成され、毎年1回各国でシンポジウムを開いており、今回は研究者のみならず、漁業組合や全国鰻蒲焼商組合連合会、水産庁からも講演者が招かれている。

タイトル:

うなぎの持続的利用は可能か -うな丼の未来

午前の講演者

・勝川俊雄 氏(三重大学)

・田中英次 氏(東京海洋大学)

・海部健三 氏(東京大学)

・櫻井一宏 氏(立正大学)

・渡辺 俊 氏(日本大学)

・田中秀樹 氏(水産総合研究センター増養殖研究所)

・吉永龍起 氏(北里大学)

午後の講演者

・吉村理利 氏(浜名湖漁業共同組合)

・白石嘉男 氏(日本養鰻漁業共同組合連合会)

・湧井恭行 氏(全国鰻蒲焼商組合連合会)→声明文紹介のみ

・井田徹治 氏(共同通信社)

・中島慶二 氏(環境省)

・宮島正典 氏(水産庁)

・篠田 章 氏(東京医科大)

シンポジウムは9時から始まり、USTREAMで会場からの生中継を行っていたのだが、残念ながら午前の部を逃してしまい午後の部から視聴した。

勝川氏の内容はおおよそ検討がつくとして、他の方々のか観られなかったのは残念だが、これは後に録画分がアップされるであろうことを待つしかあるまい。

漁協・養鰻業・鰻蒲焼商からは、各立場としての心情は理解できるし、絶滅の危惧とともに減少によって生業としての危機しか汲み取れなかったと思う。

声明文のみの鰻蒲焼商組合は、一年でも書入れ時の日ということで出席できないとのことだが、それは致し方ないことか。

環境省はレッドデータ掲載の経緯云々だったが、水産庁は、やはり取り組みの遅さとデータの無さが汲み取れる。

各分野でそれぞれ理由はあるだろうが、今までのこの手のシンポジウムでは環境や生態などの内容で話が終わることが多いらしいが、研究者だけではなく、各関連分野と聞く側である消費者などが一同に認識の温度を揃えられることは有意義であるかと思う。

途中、視聴者からの意見で「流通業者が出席していない」という指摘が出たのには思わず納得。

流通業者の言い分を、ぜひ生で聞いてみたいものだ。

更には、本日発売のAERAに『「中国産」、生まれは欧州』と題した記事が載っているということで、早速見てみた。

3ページほどの内容ではあるが、一応、現状の実態が概ね紹介されており消費者への問題定義にはなっているようだ。

本記事の最大の売りは、午前の講演者である北里大学の吉永氏の協力で各スーパーやファーストフード店で売られている”ウナギ”のDNA検査の結果だ。

ダイエー:ニホンウナギ(3種)

西友:ニホンウナギ(4種)

イトーヨーカドー:ニホンウナギ(1種)、ヨーロッパウナギ(1種)

ローソン:ニホンウナギ

マックスバリュー:ニホンウナギ(2種)

吉野家:ニホンウナギ(1種)、ヨーロッパウナギ(1種)

すき家:ヨーロッパウナギ

華家与平衛:ヨーロッパウナギ

無添くら寿司:ヨーロッパウナギ

がってん寿司:ヨーロッパウナギ

小僧寿し:アメリカウナギ

HottoMotto:ヨーロッパウナギ

オリジン弁当:ニホンウナギ(1種)、ヨーロッパウナギ(1種)←価格で違う

宇名とと:ヨーロッパウナギ

とりあえず”国産”と表示されているものはニホンウナギで、”中国産”若しくは”表示無し”はヨーロッパウナギという結果が出ている。

また、やはり価格が低いものほどヨーロッパウナギであることは間違い無さそうだ。

ここで疑問に思うことは、2007年にワシントン条約で規制、2010年にIUCNの絶滅危惧種リストになっていて漁獲が規制されているヨーロッパウナギが今でもかなりの量が流通されているということ。

規制前にシラスウナギを買い付けたという話もあるが、2年も3年も売らずに肥育しているとは思えない。

また、資源保護の名目で行われている成長した鰻の放流にヨーロッパウナギが混じっていることは確認されているが、交配も含めてニホンウナギの生態サイクルに組み込まれたにしても、その量が多いような気がする。

また、今年は小売側が前年の価格の安い時期に買い入れて冷凍保存してこの時期に出荷することで少しでも価格を下げようとしているというが、それでも2年も保存することは無いハズだ。

ウナギの生態が把握できていないのと同じく、ヨーロッパウナギの密輸とブラックマーケットもまた把握できていない証拠なのではないか。

欧州のヨーロッパウナギが、今だ回復の兆しも無いという理由の一つに”密漁”があるのではないかと思う。

あまり良いイメージの無い環境保護団体グリーンピースだが、ヨーロッパウナギを扱っているとしているイオン、西友、ダイエー、ユニー、イトーヨーカ堂にアンケートをした結果がHPに出ている。

絶滅危惧種を食べる日に ――大手スーパーマーケットに、ウナギの調達方針をアンケート調査

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2013/pr20130717/

アンケート調査結果

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf(pdf)

ということで、夕方に近所の西友に出向いてみた。

鰻蒲焼本体のみは3種のラベルを確認、多くは「鹿児島産」でどれも”国産”であった。

鰻蒲焼を使ったうな重弁当が1種あったが、これは「うなぎ」としか表示されておらず産地の表示が無かった。

やはり弁当になると表示もあやふやになるのか?

売り子さんに「この商品はニホンウナギに間違いない?トレーサビリティーはできるか?」と、ちょっとカマをかけてみた。

もちろん「製造元に聞いてもらっても構いません、間違い無いですよ、西友としての信用が疑われますから」という予想通りの答えだった。

更にやや深く質問をしてみると、「詳しいことは上の者に聞かないと判らないし、そういう答えをするように言われてますので…」という返答で終わった。

店内のお客の買い物カゴに鰻蒲焼がチラホラ入っているのを見かけたが、夕方時点ではかなりの量が残っており、閉店(23時)までに全ては売り切らないような気がする。

たぶん売れ残りは出るだろうと思われるが、それは、何処へいくのだろうか?

価格の高騰でウナギ離れもあり、多少仕入れ量が減っても売り切るだけの数量にはできないものなのか?

漁獲から消費までの各層の温度を摺り合わせ、早急に対策を進めるべきだ。

Posted at 2013/07/22 21:28:45 | |

トラックバック(0) |

雑ネタ 他 | 日記

亜人ちゃんにAlfa 4C

亜人ちゃんにAlfa 4C

養老軒

養老軒  先日行ったマキノ町のマタセコイア並木道での帰り道に寄ったのが、岐阜県加茂郡川辺町にある和菓子店の「養老軒」だ。

先日行ったマキノ町のマタセコイア並木道での帰り道に寄ったのが、岐阜県加茂郡川辺町にある和菓子店の「養老軒」だ。

話題の怖いCM

話題の怖いCM  ちょっと気なる車両

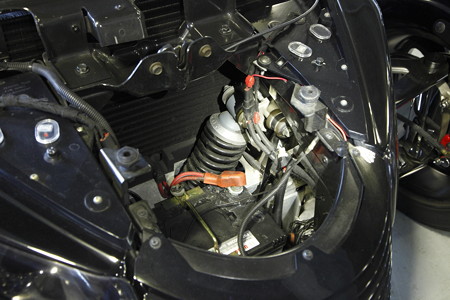

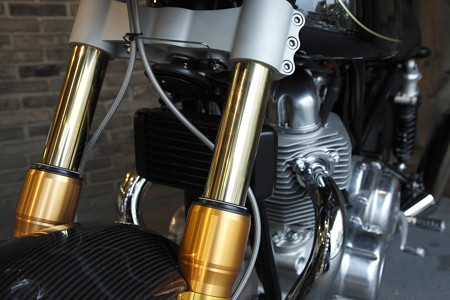

ちょっと気なる車両  最近、SANC.東京にちょっと気になる車両がある。

最近、SANC.東京にちょっと気になる車両がある。

「うなぎ」を考える その2

「うなぎ」を考える その2