こんばんは~

前回のブログ

大雪渓~白馬岳へvol1 の続きです。

当日の1700mという激登りにより、足はギリギリ攣ることはなかったのですが、足の筋肉という筋肉がアミノバイタルをいくら飲んでも回復しない筋肉痛となっておりましたので、夜は早々に眠りに着きました。

夕方から稜線での風が強まっていましたが、夜中も時折強い風がテントを揺らしていました。

早朝4:00起床、テントの外に顔を出すとガスは出ていないので何とか朝の撮影ができそうな感じです♪

1.持ってきた衣服を全て着込み、外に出ます。

2.風が少し吹いており、先週の唐松岳登山の時よりかなり寒かったです。

今回いつも使わない、インナーダウンを置いて行ったのが間違いでしたorz

持ってきていた着替えやカッパ等を全部着込んでも、風が強いので体感温度が低いのです。

(風速1m上がることに1度体感温度が下がるといわれています。)

やはり、夏とはいえ、3000m級のアルプスの気候をなめてはいけません。

さて最新の天気予報を見ながら、当日の行き先を吟味します。

この日の予報は、「朝のうちは晴れるが、午前中の天気は急激に下り坂、午後には白馬三山以北の山では大荒れとなるところも...」となっておりました。となると、一日中行動することは危険、動けるのは午前中のみと考えた方が良さそうです。

杓子岳~白馬鑓ヶ岳~白馬鑓温泉のルートは白馬三山縦走というチャレンジしがいのあるコースだが、アップダウンが激しくテント泊装備での行程は筋肉痛の足には厳しそう。そして依然として残雪が多く毎年事故が絶えない白馬鑓温泉へのツルツルの岩場や鎖場も心配だし、未だ残雪が多く道迷いが発生しやすいとのことなので今回はこのコースは断念。

行くならば、テントはそのままにし軽装で2山のピークを踏んで往復し(4時間)白馬岳テント場で連泊するか?....

3.杓子岳~白馬鑓ヶ岳

それか、白馬岳のピークを踏み、小蓮華ー白馬大池ー栂池へと縦走する場合、早朝に出発して一気に縦走しながら下らないとかなり距離はあるし、稜線上は雷雨になった場合、逃げ場は無い.....

4.朝日岳と白馬岳(朝一のお天気は少し雲が多めの天気です。)

5.日の出時刻です。空が少しだけ赤く染まりましたが

6.雲が高く、量も多い

7.結局、この日は雲の上が薄っすら明るくなるだけでご来光とはならず

8.

9.ウルップ草のお花畑と杓子岳と白馬鑓ヶ岳

そして、日の出時刻を過ぎ5:00を回ると続々と白馬三山縦走コースへ向かう方々の姿を見かけるようになります。さてどうしたものか....

山行計画では、スタートは6時半の予定ですし昨日は白馬岳のピークを踏んでいないのでガスがいつかかるかも分からない天気なので、朝食前にもう一汗かくことにします。

10.白馬岳への道

巨大な白馬岳山荘(日本最大規模の山荘(800人収容))

11.白馬岳山荘から白馬岳頂上宿舎とテント場を望む

この時間帯から、続々と栂池方面に向け縦走をスタートする登山者が大勢!

12.そして

百名山 白馬岳の頂上へ(10年ぶりです)

なんとか、ガスる前に登頂できました。

13.昨日上がってきた大雪渓ルート!

(画面中央付近の雲の下あたりが猿倉)

14.改めてみると凄い距離と落差だな~.....

15.白馬岳の頂上の足元...(長野県側は崩落を繰り返し切れ落ちています)

16.小蓮華岳~白馬大池~栂池の縦走コース

(結構距離があるんですよ~ 中央右側に栂池自然園が見えます)

一応山頂で記念撮影を......そういえば、誰かにもう少しブログ受けするようなポーズをと言われていたような.....

17.エーイ!白馬岳登頂記念だー!

(他の登山者に撮ってもらいました....恥じらいってもんがw)

(風が強いので帽子も飛ばされ気味ですw)

さあ、テント場に戻って朝食をササっとすましテントを撤収です。

予定通り6時半に出発します。

最終的に、私の出した2日目の向かう先は・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・

・・・

撤退!

(せっかく苦労して、稜線まで出たのに縦走しないなんて勿体ないですが、山での天候の急変は恐ろしいですから)

18.案の定、テント場を出るころには山頂はガスの中へ

19.濃いガスの中、苦労して登った道を下ります。

この写真を最後に雨が降り出し、カメラはザックの中へ

20.雨脚が強まり、縦走へ向かった方々が心配になります。

iphone撮影

21.小雪渓のトラバースから下を見下ろす。雨が降りステップが融けかけ爪が効きにくくとても怖かったです。

(一昨日の滑落事故では高齢者が亡くなったようです......)

iphone撮影

22.岩室跡まで下ってきました。(私同じ判断をした下山組が多いようです)

(下りも結構な運動量ですから、大汗をかき雨も降り、いくらゴアテックスとはいえ蒸れてカッパの中はビショ濡れです。)

iphone撮影

23.この雨の中でも、登ってくる方が多いです。

(カッパ着て不快でしょうね~......私には無理!)

iphone撮影

24.クレバス(上部)

iphone撮影

25.クレバス(下部)

iphone撮影

25.大雪渓の登りもつらいが、下りも足にくるわ~(汗)

(ただでさえ、びしょ濡れなのに雨が毛細管現象で更に中に浸透するは雪渓を吹き下りる風に冷やされ寒いはで、ドライレイヤー着ていなければ低体温になりそうです。)

iphone撮影

26.やっとのことで白馬尻小屋に到着!(ここまで標準タイム通り約3時間)

もうこれだけの激下りは初めてで、足がもうパンパンです(汗)

この頃には雨もドシャ降りになってしまいました。

雨脚は弱まりそうもないので、意を決し雨の中へ飛び出しました。

大雪渓の下りでの疲労で牛歩状態でしたが、何とか猿倉駐車場まで無事に戻ることができ今回の山行を終えることができました。

今回の山行を終えて、色々と貴重な体験ができました。

・大雪渓~白馬岳の標高差1700mという激登りを20㎏超装備で登れたことは今後の自信になりました。

・せっかく登った3000m級の稜線、縦走の誘惑に負けず、撤退という決断ができたこと。(もし縦走していれば、稜線上でガスに巻かれ雨に降られ、更には強風で体感温度が下がり、とても危険な縦走となっていたでしょう。

・雨は避けようがないが、今回のような激しい雨ではゴアテックスといえども完ぺきではないということ、またザックの中も結構水が浸入しカメラも危険な状態(結露一歩手前)になることが体験できた。

・登りに加え、標高差1700mを一気に激下ったことは初体験でしたが、ヘロヘロになりながらも、何とか持ちこたえることができました。

(下りは登りとは違う筋肉を酷使するが、日ごろのトレーニングでは鍛えらえない筋肉のようなので、経験を積むしかないらしい)

私の場合、アルプスの麓に住んでいますからいつでも天候の良い時に山へ行くことができます。かといって、いくら好天を狙って行っても山の天気は変わりやすく何が起こるか分かりません。

(遠くから来られる方々は、せっかく来たからという思いが強いので無理をしがちですから事故が起こることもあると思いますし、より慎重に行動してほしいものです)

これからも臨機応変にリスク管理し無理のない山行を楽しんでいけるようになりたいと思いますし、もっともっと経験値を上げ、いずれは長ーい縦走を楽しめる体力・筋力を身に着けていきたいものです。

今回は縦走予定のところ、白馬岳ピストンとなってしまいました。

(縦走を期待していた方、すみません)

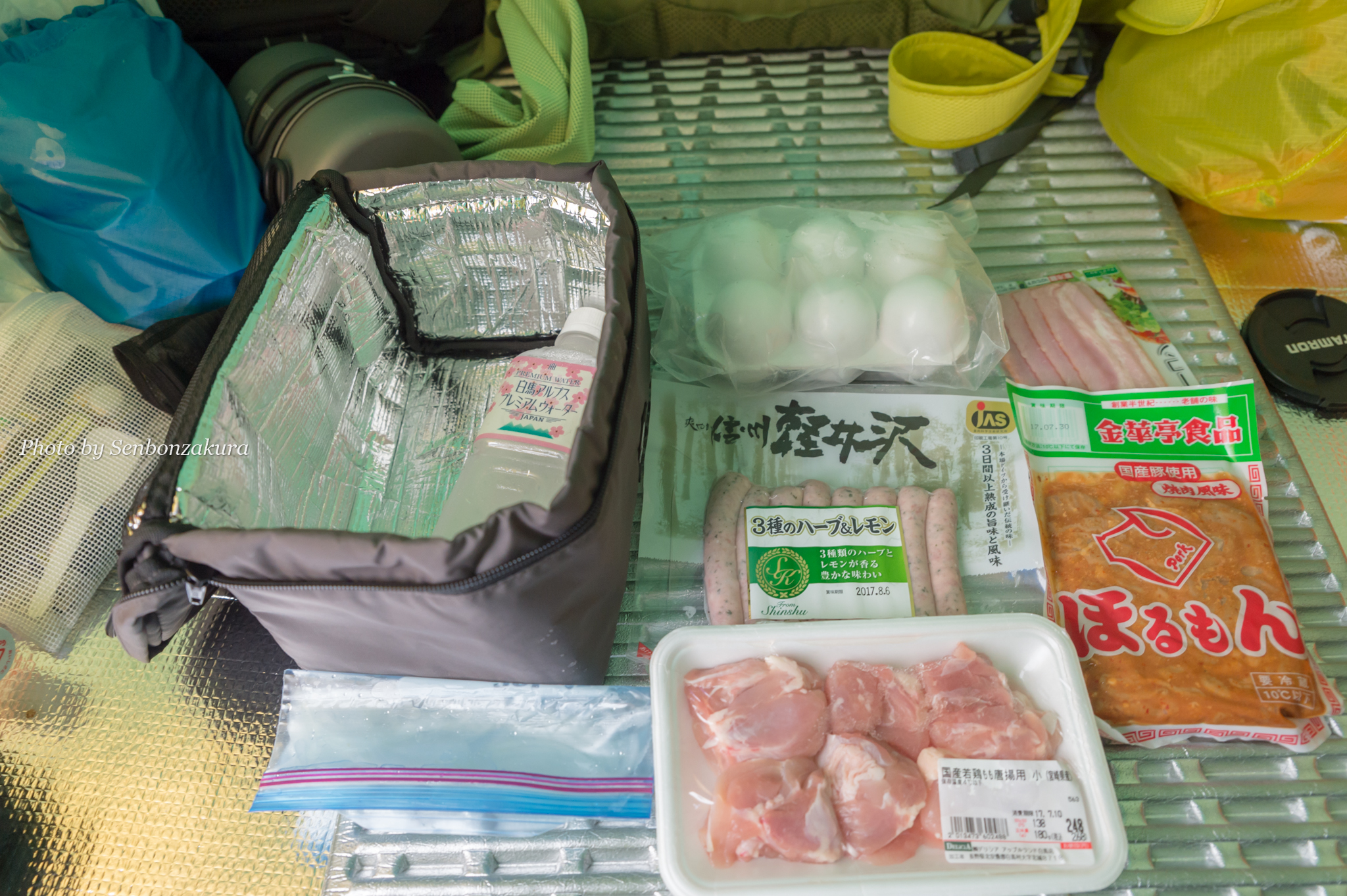

自分へのお土産♪ ↓

以上最後までご覧いただきありがとうございました。

さて、次は...三週連続は多分無いw

撮影 NIKON D4S

TAMRON SP24-70mm 1:2.8Di VC USD

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE

SONY CYBER-shot DSC-HX9V

iphone6s

甘~い香りに包まれて.....(山麓ゆり園)

甘~い香りに包まれて.....(山麓ゆり園)  こんばんは~!

こんばんは~!

大雪渓から白馬岳へvol2

大雪渓から白馬岳へvol2  こんばんは~

こんばんは~

大雪渓から白馬岳へvol1

大雪渓から白馬岳へvol1  こんばんは〜

こんばんは〜

テント泊登山(唐松岳へ)

テント泊登山(唐松岳へ)  こんばんは〜

こんばんは〜

雨のち紫陽花

雨のち紫陽花  こんばんは~

こんばんは~