ミュージ郎500というDTMセットに入っていたMIDI音源、CM-500。

初期の頃MIDI音源というと、ローランド初のフルデジタル音源であるLA音源でしょうか。

たしかミュージくんというDTMのセットで、電気屋でデモを流しているのをずっと眺めていました。

ずっと欲しいと思っていたのですが、さすがに高くて買えなかったんですよね。

ミュージ郎500が出るころには何とか買えるようになって購入しました。

音源の話に戻りますが、後期には規格を統一しようとメーカーの枠を超えたGM規格が出てきます。

しかし規格の内容が貧弱だったため、それを発展させたローランドの社内規格であるGS音源、ヤマハの社内規格であるXG音源と別れてしまいます。

ゲームではGS音源対応の物が多かったと思います。ゲーム目的ならRolandを選ぶ方が良かったのではないかと思っています。

このCM-500はその過渡期の製品でLA音源とGS音源に対応しており、4つのモードを持っています。

・モードA CM-300+CM-32L(GS/LA音源)

・モードB CM-64(PCM部をGSでエミュレート)

・モードC CM-300(GS音源)

・モードD CM-500(GS/LA音源)

上記を見ると、モードAかモードDにしておけば良いのでは?と思ってしまいますが、音色の番号とかが変わってしまうためLA音源用のMIDIデータを演奏するにはモードB、GS音源用のMIDIデータを演奏するにはモードCを設定する必要があります。

モードAやモードDで演奏データを作った場合はもちろんそのモードでLA音源、GS音源を使用できますがそういった演奏データはほとんど無かったように思います。

購入してから何十年経ち2024年の今現在、問題なく使えています。

高い製品でしたが、この耐久性は凄いですね。

しかしさすがにコンデンサの抜け、液漏れの話をぼちぼち目にするようになりました。

やはりコンデンサは交換しておいた方が良いだろうな・・と重い腰を上げまずは分解してみました。

裏面のネジを外すだけで簡単に外装が外れます。

シールドがありますがこれもネジを外すだけで簡単に外れます。

インチネジとミリネジが混在しているので、どこにどのネジが使われていたか記録しておく方が良いです。

基本的には樹脂に固定されているのがインチネジ、金属に固定されているのがミリネジになります。

今回はメイン基板までバラしていきます。

外装のホワイトニングをするにはもっといろいろとバラしていく必要があり、特にボリューム部分の固定が特殊です。

そこはまた次回見ていきます。

シールドを外すとこんな感じ。電源ボタンが長いですね・・。

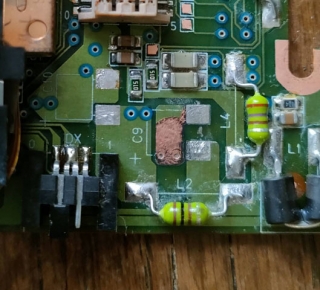

メイン基板の上にサブ基盤が接続されていて、大きめのコンデンサが結構ギリギリな感じで実装されていました。

交換する際にはサイズにも注意した方が良さそうです。

真っすぐ上に引き上げるだけで外せそう。樹脂が弱くなっていると思うので慎重に隙間を広げて外していきます。

無事外せました。サブ基盤にはコンデンサは無し。

メイン基板だけ交換すれば良さそうですね。

電源ボタンもまっすぐ引き抜くだけでOKです。

3つのコネクタが接続されているので、それもまっすぐ引き抜いて外していきます。

MIDI端子は特殊なナットで固定されていたのでレンチを使用。組立時に締めるときのトルクは気を付けないとネジ山をダメにしてしまいそう。

指で締められるくらいの軽さで十分です。

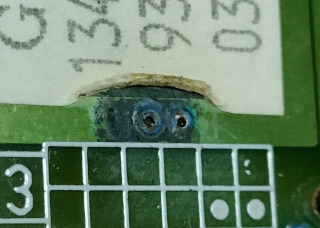

外側からもネジで固定してあります。

MIDI端子の部分も、音声ジャックの端子部分もしっかりと何本もネジ止めしてあり耐久性がしっかりしている印象です。

モード切替のダイヤルも引き抜くだけ。ワッシャーがあるので無くさないように・・

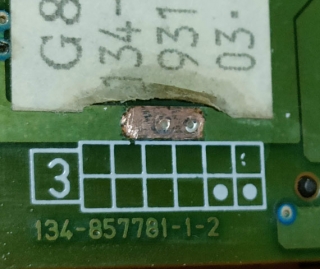

手前側を上に持ち上げつつ、手前に引き出すとメイン基板が外れます。

赤丸がミリネジが使われている部分になります。

以上でメイン基板が外せました。

Posted at 2024/01/08 01:10:12 | |

トラックバック(0) |

パソコン | 日記