今回のエントリーはあるみん友さんに向けただけのブログです。。。

玄人の方から見てそうじゃないだろ!とおしかりの言葉もあるかと思いますが、ご容赦ください(苦笑)

いかに簡単にローパスするかの視点で作製しております。

ふじっこパパさんにもそんなの知ってるから!ということがあったらそこはどんどん飛ばしてください。。。

IMG_5748

IMG_5748 posted by

(C)shibi-shibi

今回の使用道具。

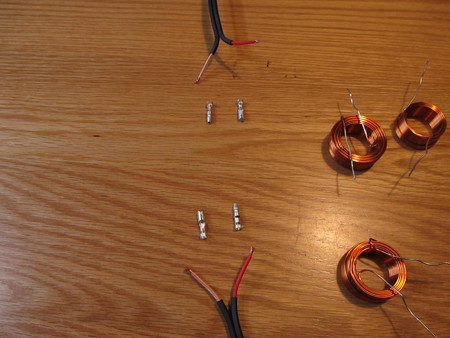

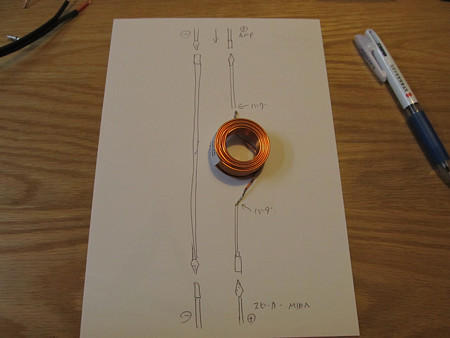

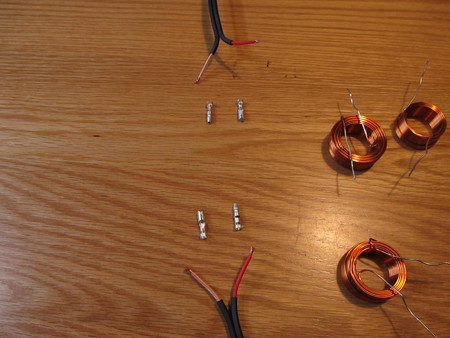

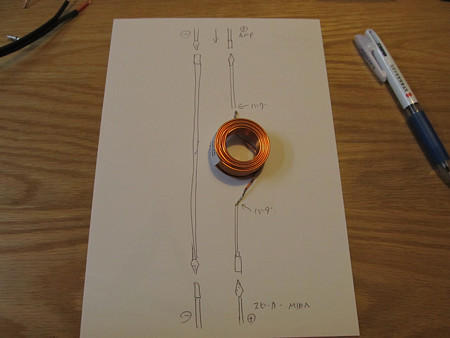

まずは、3つの空芯コイルを購入します。

IMG_5751

IMG_5751 posted by

(C)shibi-shibi

写真は例です。

コイズミ無線さんから購入した最安空芯コイルのJantzenの17AWGコイルです。

4Ωのインピーダンスと考えて、用意するインダクタンスは0.20、0.25、0.33mHの3つです。

コストを安くであればまず助手席だけでセッティングしていきますので、1つずつあれば結構です。

秋葉原にお出かけされるのが比較的簡単そうに見えますので、1つずつ買ってセッティングが詰めれたら必要なコイルのみ運転席側をもう1つ購入でもいいですし、面倒なので最初からまとめて両側分で3ペア、6個の購入でも結構です。

個人的には片側分だけ買って、セッティングが決まったらアップグレードしたものを1ペア購入がいいかもしれません。

なお、コイルのインダクタンスはいろいろな影響で数値が変わります。

関係するパラメーターは、インピーダンスと肩特性、そして目標クロスポイントです。

MIDのインピーダンス(交流抵抗)がまず必要です。取説にたまにDCR(直流抵抗)が書いてあることがありますが、それではありません。

肩特性は減衰が始まる落ち込む部分の出力具合です、そのままシンプルに落とすのか、ちょっと膨らんでから落とすのかなどいくつかの形式が存在します。

今回はバターワース式に従って算出しています。

あとはクロスポイント。

本来はMIDの最低再生可能周波数の整数倍を基本とします。ただし、その数値通りに設定ができるコイルがない場合もありますので、その場合は近似値のインダクタンスをもつコイルを使います。

IMG_5749

IMG_5749 posted by

(C)shibi-shibi

実験時に活躍する名称は知りませんが、クリップ付き配線です。

あるととても便利です。

配線を見るとまぁオーディオ向きではありませんが、実験時の音質は気にしなくても結構です。

フィルター特性が知りたいのが最優先ですので。。。

IMG_5753

IMG_5753 posted by

(C)shibi-shibi

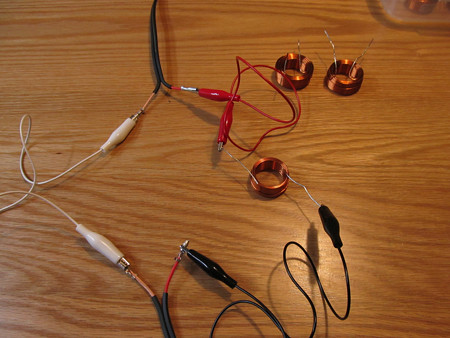

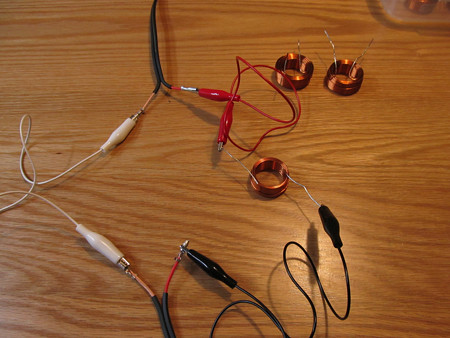

上がアンプからのスピーカーケーブルの出力側、下がMIDへ向かう側としています。

もうスピーカーもアンプも車に組み付けられているので、当たり前ですが車内でその状態で鳴らしてセッティングしないと意味がありません。

アンプがどこに取り付けられているのが存じませんので、アクセスしやすい場所であることを願っております。。。

作業はアンプ付近でもMID付近でもどこでもいいのですが、ケーブルを切断したり内張を開けたりという作業は減らした方がいいと思うので、アンプからの接続ケーブルの出力部分が一番いいかなと思っています。

たぶんその部分はスピーカーケーブルとはギボシ端子で接続されているのかな?と想定。

IMG_5757

IMG_5757 posted by

(C)shibi-shibi

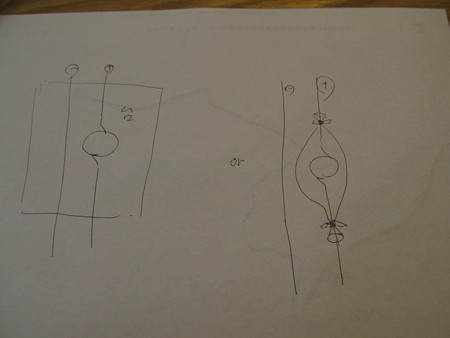

作業は助手席のみで行います。

マイナス線はそのまま、配線をつなげるだけでいいです。

プラス線の間に写真のようにコイルを挟んで下さい。向きはありません。

これだけで、MIDは-6dB/octのスロープのローパスが出来上がります。

IMG_5758

IMG_5758 posted by

(C)shibi-shibi

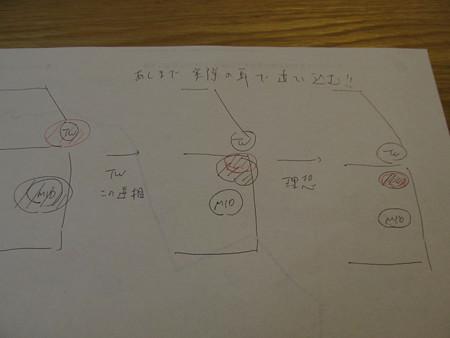

この作業を3種類あるので3通りで1つにつきTWの位相を正相と逆相で接続するので合計6パターン試すことになります。

1個ずつ接続するたびにMIDのみでピンクノイズならしてRTA測定すればローパスの効き具合が視覚的にわかると思われます。

IMG_5768

IMG_5768 posted by

(C)shibi-shibi

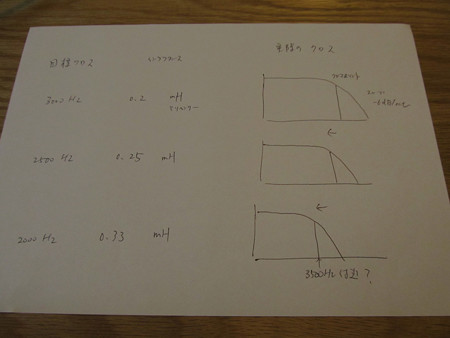

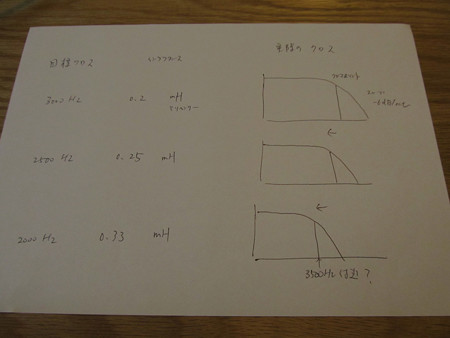

おそらくこんな具合に。

で、TWの減衰が3.15kHzとのことですので、RTA測定上での減衰はそのあたりで下がってもらいたいところです。

本来はTWのクロスも動かしながらもっと美味しいところを探すのがいいのかもしれませんが、現状はあくまでTW固定で、MIDのつながり改善ですのでTWのクロスありきでいきましょう。

で、もし2000Hz目標の0.33mHでも実測で4000Hz以上での減衰でしたら、すいません、もっと大きな数値(インダクタンス)が必要になりますので、買い直し決定になります <(_ _)>

IMG_5770

IMG_5770 posted by

(C)shibi-shibi

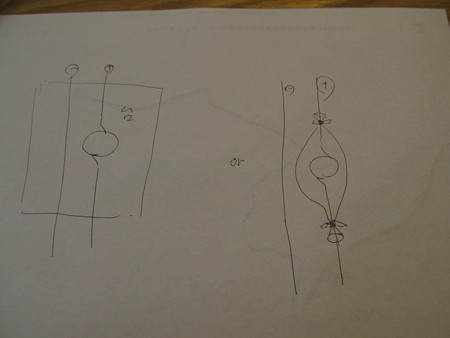

で、実際にどこがゴールかは上の図です。

RTA測定での結果はあくまで参考値で、欲しい部分はTWとMIDの音場の重なりが小さく一致するところ。

もし、音出しして左側のように音場が散っていたらその逆にTWの位相を切り替えて下さい。

そうすると中央のようになるかと思います。

で、コイルを変えていって一番右側になるコイルが採用です。

ただ本来はそれで運転席も同じ仕様で作製して、1週間くらい鳴らしてみてちょっと違うかなと思ったら2番目によさそうだったコイルに切り替えて試すといいそうです。

いずれにしてもここでようやくインダクタンスが決定しましたので、その数値の同じグレードをもう1つ購入するか、もう1ランク上げたコイルで作ってみるかはお任せします。

IMG_5760

IMG_5760 posted by

(C)shibi-shibi

ちなみにですが、上の写真のコイルは同じインダクタンス(数値)のものです。0.10mHです。

左が17AWGの太さ、右が15AWGの太さです。

右の方は一般的には音質的には有利になるそうです。

IMG_5765

IMG_5765 posted by

(C)shibi-shibi

最終的にはこんな感じで、ギボシ端子も使ってちゃんと連結できる状態にします。

スピーカーケーブルはオーテクをお使いみたいですので、同じものを使えばよろしいかと思います。

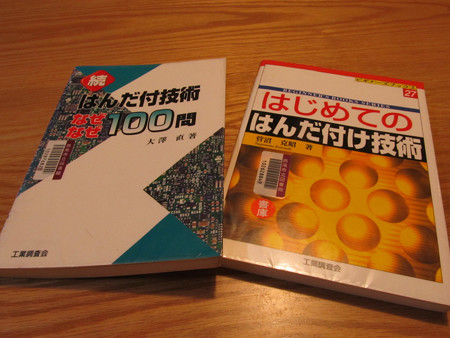

使うハンダにも奥深さが満載だそうです。

何を使うかのお薦めはとくに僕も知識がないのでわかりません。が、みん友さんから頂いたシャークワイヤーのハンダが個人的には素晴らしい恩恵を受けております。

オヤイデ電気さんに参考になるサイトがありますので、その

リンクを付けておきますね。

で、最後に実際の搭載するときはお互いがショートしないような処置をしてください。

IMG_5766

IMG_5766 posted by

(C)shibi-shibi

スペース的に余裕があるのならMDFなんかの台に乗せて上げるのがいいですが、パッシブがとてもシンプルな構成なので右のように絶縁できる袋みたいなものに入れてしまってもいいかと思います。

IMG_5762

IMG_5762 posted by

(C)shibi-shibi

台ならこんなとか(笑)

まぁウソですが。。。

にしても台に乗せるならコイルなどの素子は振動に弱いそうですので、振動対策にタイラップなどで固定をするのが一般的なようです。

このあたりはググってもらって参考になる画像がいっぱい出てくると思います。

作業的なことは以上です。

時間があれば休みの1日で出来てしまう程度の内容ではあります。

以上の内容はかなりかみ砕いてありますが、エモーションさんが作製されている

パッシブネットワークの作り方を参考にしております <(_ _)>