先週末の夏祭りで太鼓をがんばりすぎたせいか単なる夏バテか(^^ゞ背中が痛いshibi-shibiです。

人生で初めて太鼓を叩きましたが(直径60cmくらい)、気持ちいいもんですね。

一緒に叩く方と息が合ってうまく響いてくれると快感でした。

IMG_8199

IMG_8199 posted by

(C)shibi-shibi

さて、今回もまた長文になりますことご了承ください。

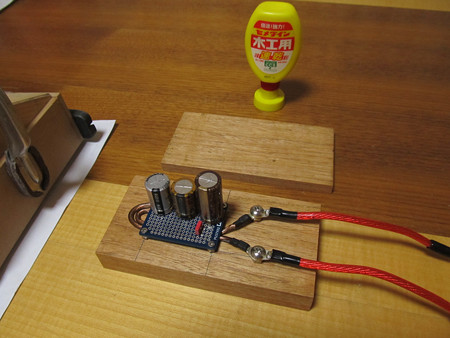

実験の第2回を本日のお昼に行いました。

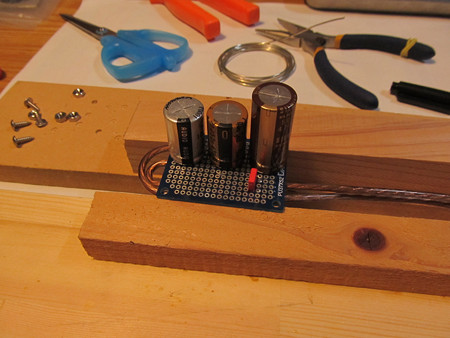

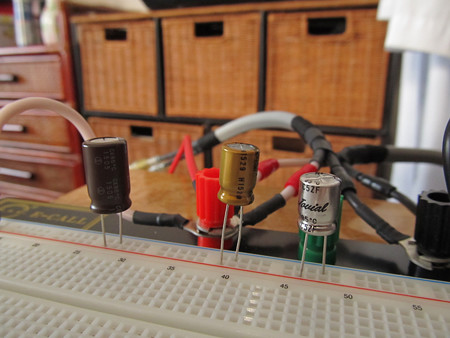

第3陣のコンデンサたちはエージングを済ませていましたが、この土日で怒濤のエージングで第4陣のSILMICもエージングの目標時間を達成できたので全部まとめて実験できました。

テーマは、「電源ライン上で好みの電解コンデンサを見つける」です。

実験方法や実験機材は前回の実験とまったく同一です。

前回のブログです。

「電源ライン上での電解コン実験結果 その1」

https://minkara.carview.co.jp/userid/519534/blog/38309099/

電解コンデンサのエージングは30時間、フィルムコンデンサはちとエージング時間を間違えてしまい25時間です。

前回の実験ではフィルムコンデンサは20時間のエージングでした。。。

<実験機材>

CDデッキ:KENWOOD K-CD01

スピーカー:DIATONE DS-B1(2Way ブックシェルフ)

安定化電源:アルインコ DM-120MV(電圧 13.8V)

スピーカーケーブル:FOSTEX SFC103

電源ケーブル:昭和電線 EEF-F2(単線)

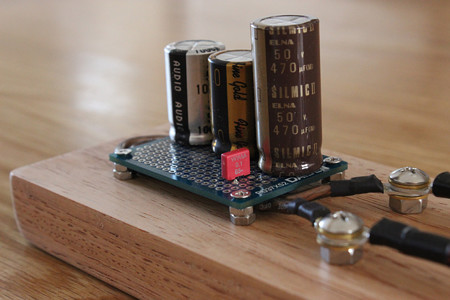

<比較用電解コンデンサ 6種>

HZ(低ESR、PC用)、ニチコン、16V、470μF

KME(105℃、両極性)、日本ケミコン、35V、420μF

導電性高分子アルミ固体、日本ケミコン、25V、420μF

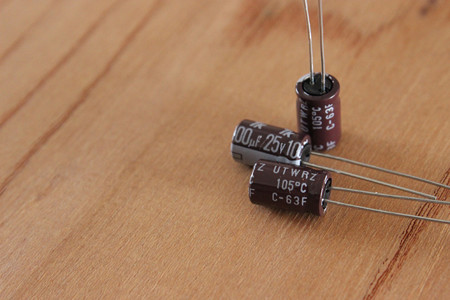

UTWRZ(低ESR、PC用)、東信工業、25V、400μF

SILMIC、ELNA、25V、420μF

SILMICⅡ、ELNA、25V、420μF

HZは470μF 1個のみ、UTWRZは100μFを4個で実験を行った。

他は220μF、100μF、100μFの3個で420μFとした。

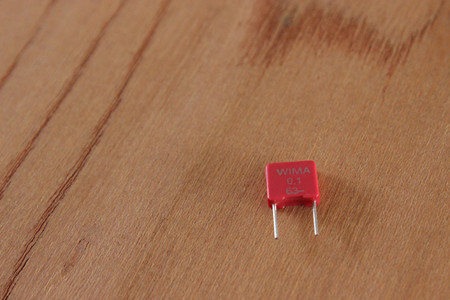

<比較用フィルムコンデンサ 1種>

MKS2、WIMA、63V、0.1μF

<実験結果 電解コンデンサ>

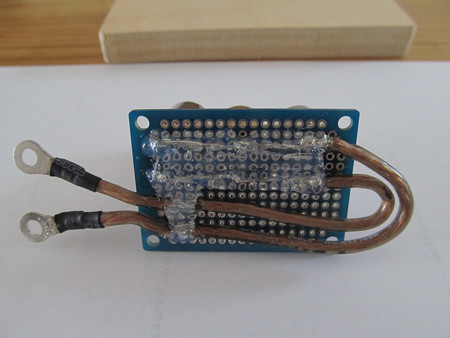

IMG_5837

IMG_5837 posted by

(C)shibi-shibi

HZ(低ESR、PC用)、ニチコン、16V、470μF

評価:3

アコギの響きに変化をあまり感じない。NE-YOは音が少し細かい。やはり音色変化少ないが低域が少し締まるがちょっと弱い。

IMG_5831

IMG_5831 posted by

(C)shibi-shibi

KME(105℃、両極性)、日本ケミコン、35V、420μF

評価:4

アコギが気持ちキレイかな。すっきりめ。NE-YO少し音が整う感じだが大きくは変わらない。でもなぜか印象いい。

IMG_5828

IMG_5828 posted by

(C)shibi-shibi

導電性高分子アルミ固体、日本ケミコン、25V、420μF

評価:4

解像度いい。押しがある。メリハリがあり低域弱くない。元気。

IMG_5849

IMG_5849 posted by

(C)shibi-shibi

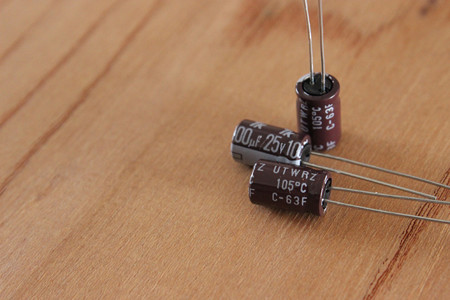

UTWRZ(低ESR、PC用)、東信工業、25V、400μF

評価:4

解像度高い。ニッケミの導電性高分子アルミ固体とだいぶ似ている音。押しがある。NE-YOメリハリある。全体的にS/N比上がる感じ。

IMG_5886

IMG_5886 posted by

(C)shibi-shibi

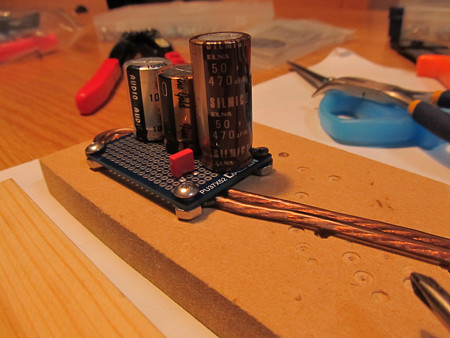

SILMIC、ELNA、25V、420μF

評価:3

少しメリハリよい。アコギ響きが少しいい。音の輪郭が少ししっかりする。

IMG_5889

IMG_5889 posted by

(C)shibi-shibi

SILMICⅡ、ELNA、25V、420μF

評価:4

アコギ気持ちいいが高域の解像度が弱い。NE-YO低域厚め。中低域寄りで伸びが少し弱いか。

<考察 電解コンデンサ>

低ESR品。

PCのマザーボードに使われているコンデンサたちです。

ニチコンのHZについては変化を感じにくかったです。低ESRになると音色の変化があまりないようですので、それが正解なのでしょうか。

でも東信のUTWRZは解像度の高さを感じられました。

低ESR品は2種類試しましたがなんとなく導電性高分子アルミ固体の特徴に似ている印象でした。

導電性高分子アルミ固体。

今回はニッケミのみ試しました。

前回の実験のときにこの系統は高解像度で低域は少し弱めという結果でしたので今回も同じようなもんかな?と思っていたらあらあら。。。

解像度は高いのにドシッと押してくる低域。元気に鳴っている様はかなり予想外でした。

ニチコンの導電性高分子は試していませんが、ルビコン、OS-CON、ニッケミの3社ならshibi-shibiはニッケミ派でした。

ニッケミの普通の電解コンは今回KMEのみを試していますが、僕のなかでのニッケミの印象は味付けをあまりしないコンデンサという感じでした。

導電性高分子はえらく好印象でしたが、この癖のなさを求めたい音作りでは返ってニッケミは向くのですかね。

みんカラを眺めていると大型タイプのブロックコンデンサであるKMHを燃費系にも音的にも自作キャパシタとして使われているようですが、今回目的とする容量がなかったので実験できていませんがこれもまたそんな印象なのでしょうか。。。

ELNA。

エージング中の音のお陰でshibi-shibiの期待値が勝手に上がってしまいましたが、単品で試してみるとあれれ??ふるわず。。。

SILMICとSILMICⅡで比べると改良されただけはあるのか音はSILMICⅡのほうが好みでした。

他のサイトで評価されているコメントと似ているところもあれば違っていたりとちぐはぐでしたが、低域が厚めなのは個人的に好みです。

高域が伸びていかないのはそれをよしとしないなら他のコンデンサをパラって調整せい!という感じでしょうか。

もっとエージングすると音が変わってくるのかもしれませんが結構上に伸びないです。

それで余計に中低域寄りに感じてしまうのかもしれません。。。

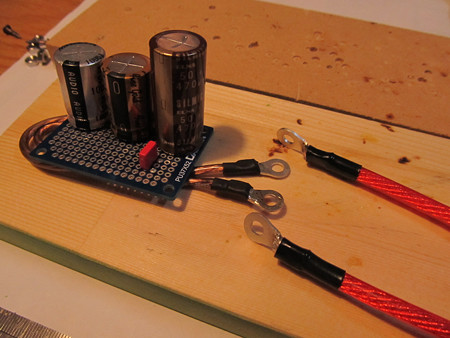

という感じで今回の実験は2回に渡って合計19種類を検討しました。

こんだけやればお腹一杯ですね(苦笑)

長い時間ではありませんがエージングもした上で実験でしたので自分でもよくやるわという思いですww

今回の実験で各コンデンサ単品での音色はある程度把握できましたので今度はこれらをブレンドすることでより好みな音色を探っていきたいと思います。

ただ、好み同士を単純に組み合わせればすべて相加・相乗効果でよくなるというわけではないみたいなので、それを検討するとそれこそ膨大になって途中でさじを投げてしまいそうです。。。(苦笑)

ほどほどな気持ちでやっていこうと思います。

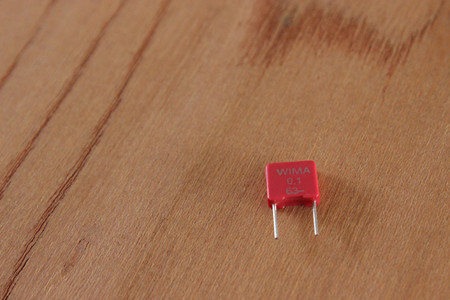

<実験結果 フィルムコンデンサ>

IMG_5843

IMG_5843 posted by

(C)shibi-shibi

MKS2、WIMA、63V、0.1μF

評価:2

ほんのわずかに高域やさしくなる。NE-YOよくわからん。

<考察 フィルムコンデンサ>

今回は1種だけでしたが、よーわかりません(苦笑)

電解コンデンサでのニッケミ的スタンスでしょうか。。。

味付けしないならこれがよさげです。

フィルムコンデンサは実験では3種しか試していませんが、たかだか0.1μFでも電解コンデンサが作る音への影響は結構大きい場合もありそれもバランスを崩しがちな印象です。

それこそニッケミではありませんが、電解コンデンサでまとまった音に邪魔をしないスタンスのほうがいいのやも?しれません。。。

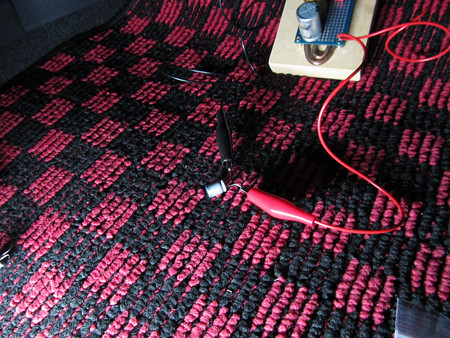

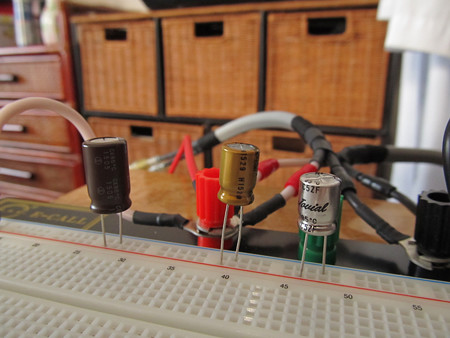

以上を踏まえて今回もまた少しだけお遊び。。。

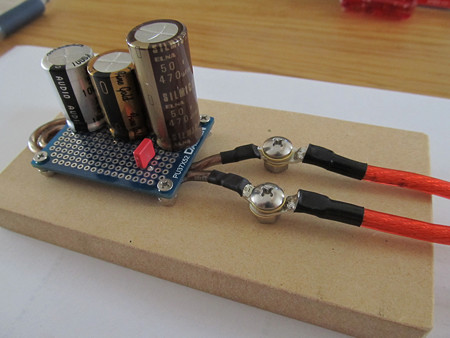

IMG_8201

IMG_8201 posted by

(C)shibi-shibi

SILMICⅡの中低域、FGのバランス、UTSJの美音、ニッケミ導電性高分子のメリハリにCrossCapの余韻と響きをプラスしてみた布陣です。

なんとも言えない渋い音でした(´。`)

なーんと言うのか単品たちでは聞いたこともない重い重厚な感じ。単品ごとのキャラが足し算にはなっていない不思議な取り合わせ。。。

途中、FGとKZを交換してみると重い低域が出てきて暗い曲ならどん底になれそうなアンハッピー感。独創的。

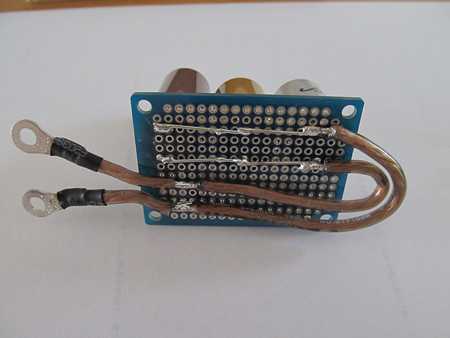

で、ちょこちょこ交換してみる中では、、、

IMG_8203

IMG_8203 posted by

(C)shibi-shibi

これがよかったです。

フィルムコンデンサを入れていませんが、この組み合わせは何やら胸を打つものがありました。

東信UTSJが220μFで、FGとSILMICⅡが100μFでUTSJ多めなのがいいのか、これ以上の検討は時間切れでやっておりません。

フィルムコンデンサはWIMAで味付けなしが吉となるかもまた次回いろいろ試してみます。

今回も長文となってしまいましたが、お付き合いありがとうございました<(_ _)>