大変長文です。

夏休みでお暇な方のみご覧下さい。また結論は最後にあります。

今後自分にとっても車載時をイメージしながらキャパシタを自作するためにガンガン備忘録として見直すと思います。。。

本日午後より自宅で一人で留守番することになったので音量も気にせずに実験をやりました。

以前からブログに上げていた実験の第一弾です。

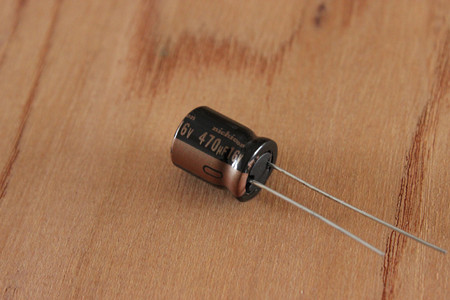

テーマは、「電源ライン上で好みの電解コンデンサを見つける」です。

自宅での実験ではありますが、昔仕事で書いていたようなレポートチックに。。。

<実験方法>

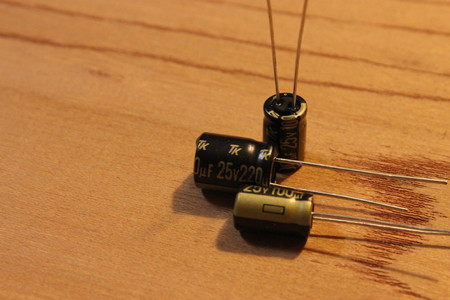

オンラインショップから入手できる電解コンデンサを安定化電源からCDデッキへの配線の途中に並列接続で割り込ませ音質を比較する。

コンデンサの容量は電源平滑回路で使われる470μFが目標だがコンデンサ1個で設定せず、今後のブレンド造りを念頭に近似値として220+100+100=420μFで検討した。

なるべく耐圧は25Vに揃えできるだけ同一条件とした。

派生した実験としてフィルムコンデンサの比較も2種のみ行った。

IMG_8150

IMG_8150 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_8152

IMG_8152 posted by

(C)shibi-shibi

試聴音源はDEPAPEPEとNE-YOです。

一応5段階評価もしてみました。1:アンラッキー、5:ハッピー♪

試聴はカーオーディオを意識して直接音多めで聞くためにかなりスピーカー近めで聞いてみました。

途中何度も休憩を入れてなるべく耳のリフレッシュに努めました。

なお、電解コンデンサたちは実験機材たちで30時間エージングを行いました。

フィルコンデンサたちはちょっと時間不足ですが20時間エージングを施した上で実験を行っています。

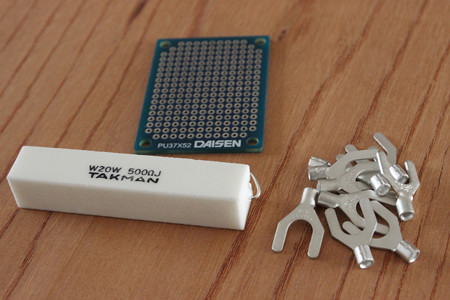

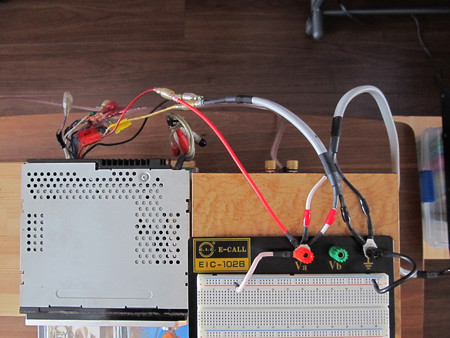

<実験機材>

CDデッキ:KENWOOD K-CD01

スピーカー:DIATONE DS-B1(2Way ブックシェルフ)

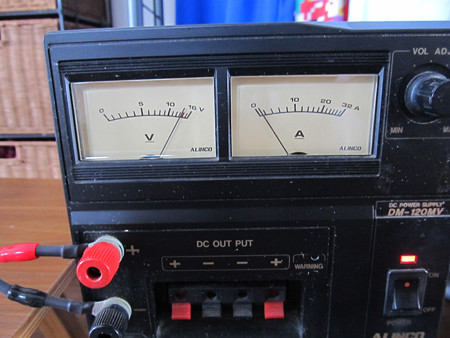

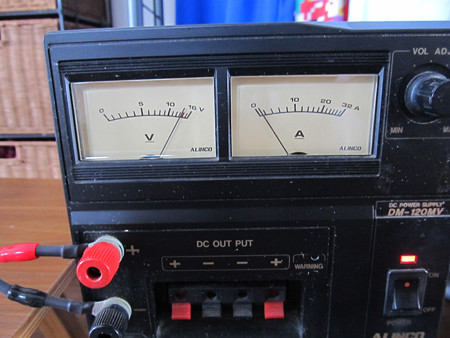

安定化電源:アルインコ DM-120MV(電圧 13.8V)

スピーカーケーブル:FOSTEX SFC103

電源ケーブル:昭和電線 EEF-F2(単線)

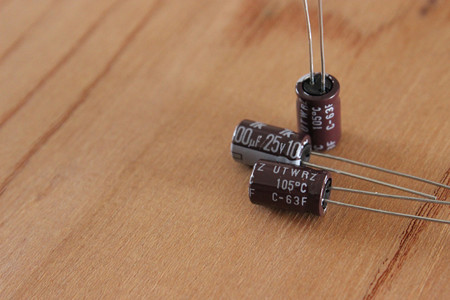

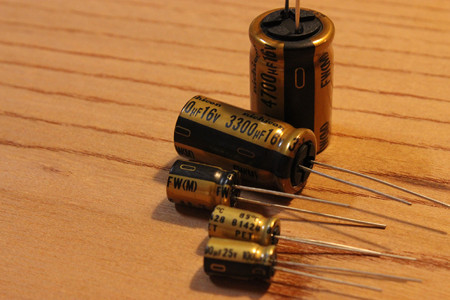

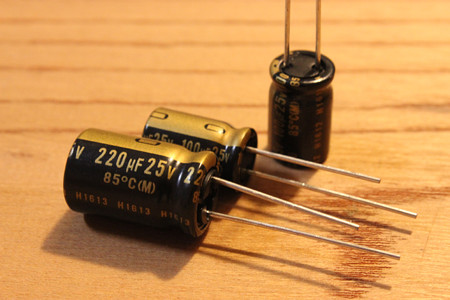

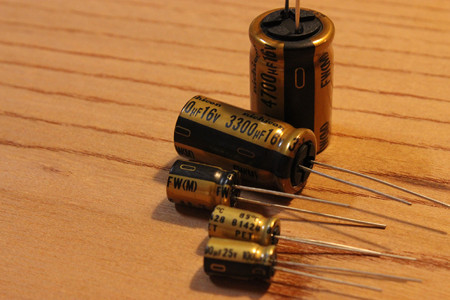

<比較用電解コンデンサ 13種>

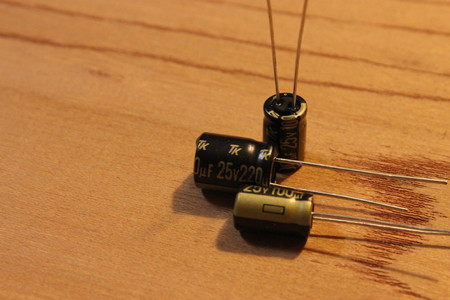

KT(105℃、オーディオ用電解)、ニチコン、25V、420μF

KA(105℃、オーディオ用ハイグレード)、ニチコン、25V、420μF

FW(オーディオ用標準品)、ニチコン、25V、420μF

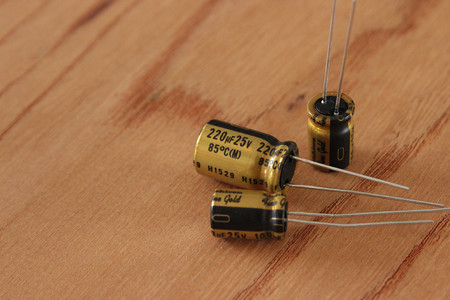

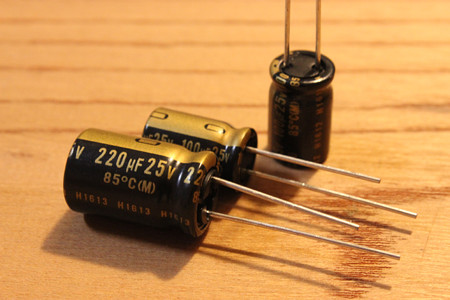

FG(Fine Gold、85℃、オーディオ用)、ニチコン、25V、420μF

MUSE KZ(ハイグレード)、ニチコン、25V、420μF

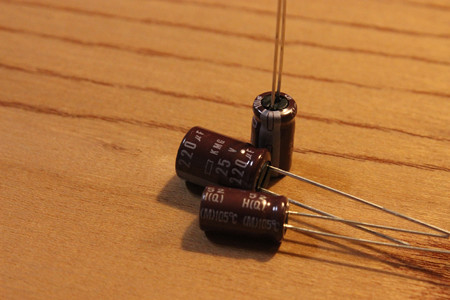

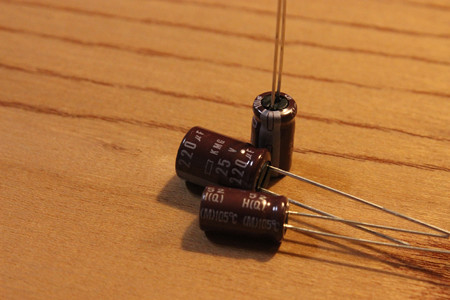

KMG(105℃)、日本ケミコン、25V、420μF

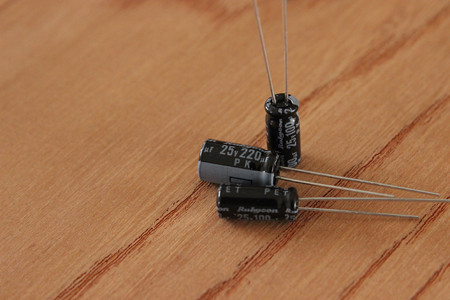

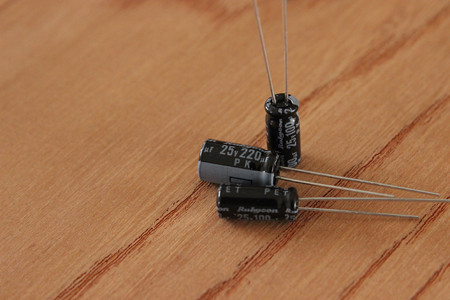

PK、ルビコン、25V、420μF

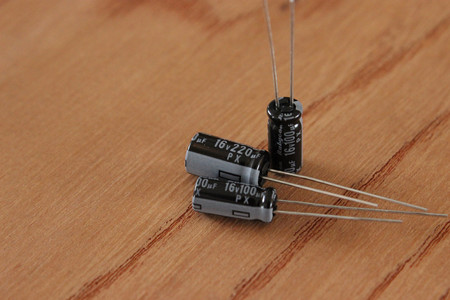

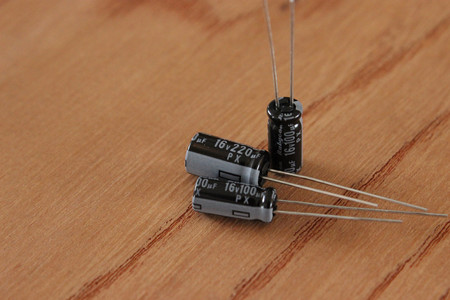

PX、ルビコン、16V、420μF

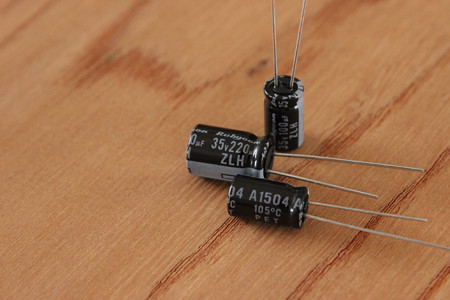

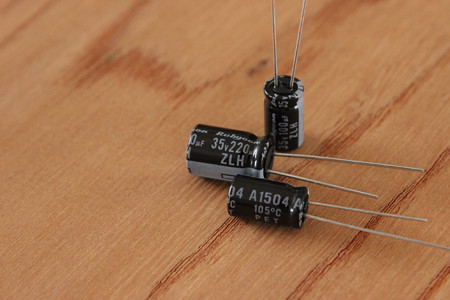

ZLH(電源用)、ルビコン、35V、420μF

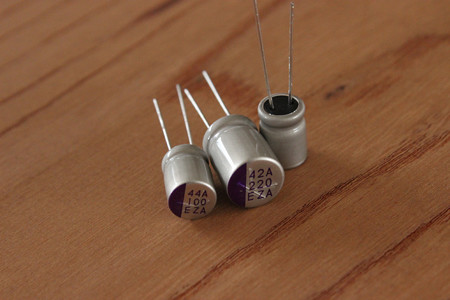

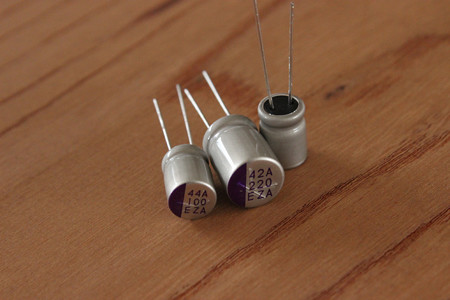

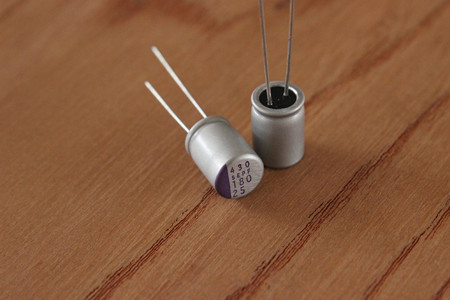

PZA(導電性高分子アルミ固体)、ルビコン、25V、420μF

UTSJ(音響用ハイグレード)、東信工業、25V、420μF

UTWE(105℃)、東信工業、25V、420μF

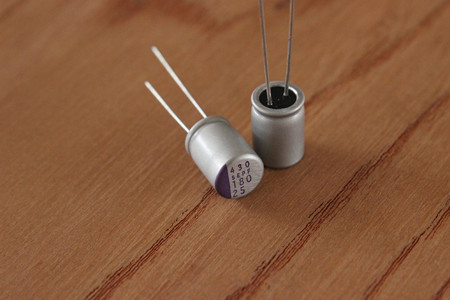

OS-CON導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、Panasonic、25V、360μF

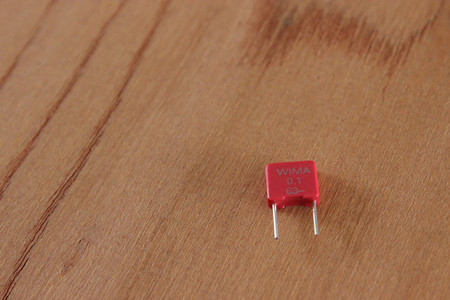

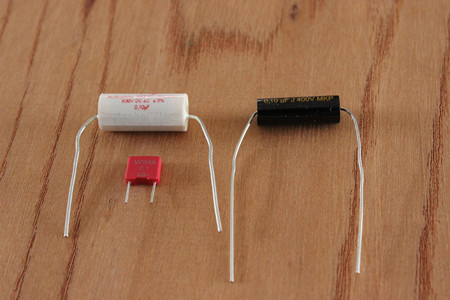

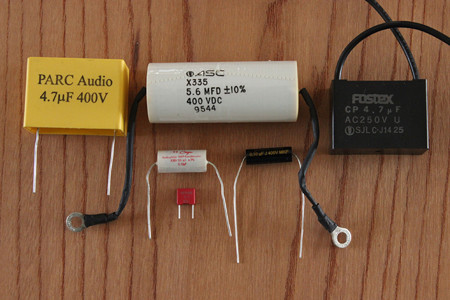

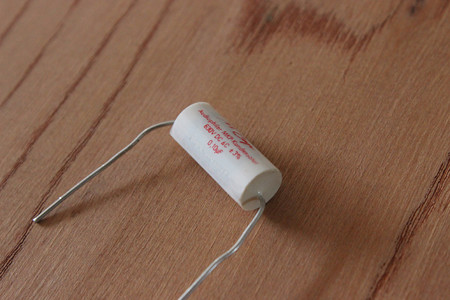

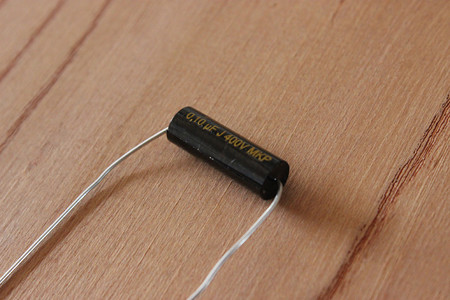

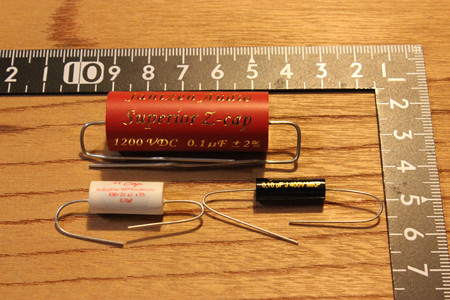

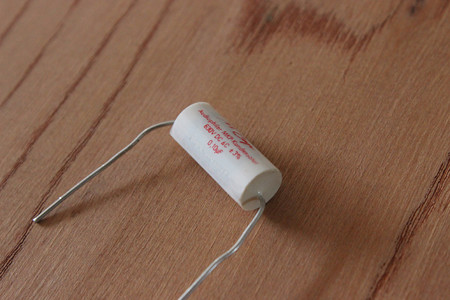

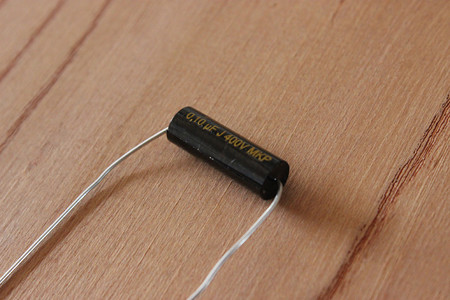

<比較用フィルムコンデンサ 2種>

M-CAP、Mundorf、630V、0.1μF

CrossCap、Jantzen、400V、0.1μF

IMG_8157

IMG_8157 posted by

(C)shibi-shibi

K-CD01の再生は電源が入った状態のままでボリュームを14に固定(最大30)。

なのでEQやラウドネス、バランス、フェーダーはいじっていません。TAなんて機能はそもそも持っていません。

IMG_8175

IMG_8175 posted by

(C)shibi-shibi

スピーカーはDIATONE。

もう古いスピーカーだと思います。ペーパーコーンです。

IMG_8154

IMG_8154 posted by

(C)shibi-shibi

安定化電源は兄に借りたアルインコ。

IMG_8156

IMG_8156 posted by

(C)shibi-shibi

電圧は13.8Vで固定です。

電源は昭和電線 EEF-F2です。

IMG_8159

IMG_8159 posted by

(C)shibi-shibi

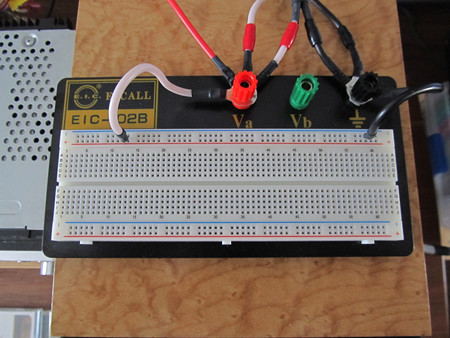

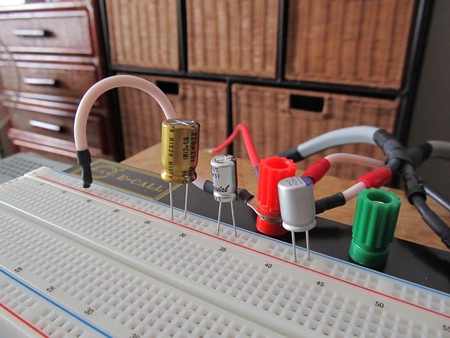

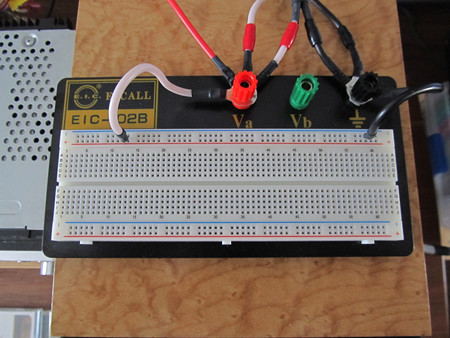

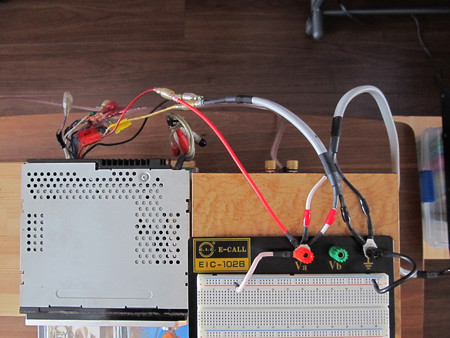

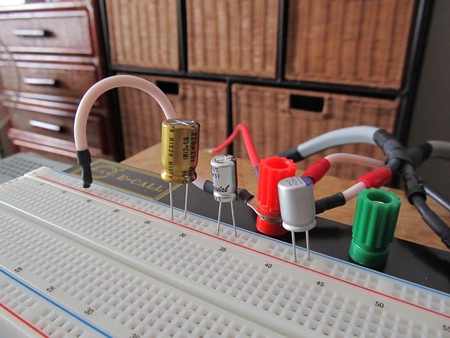

コンデンサの差し替えはブレッドボード上で行いました。

IMG_8163

IMG_8163 posted by

(C)shibi-shibi

コンデンサからCDデッキへの配線はなるべく短いほどカーオーディオでのキャパシタ的な効果が期待できるので実験基盤のブレッドボードから25cm程度の電源ケーブルでCDデッキの電源ハーネスに接続しています。

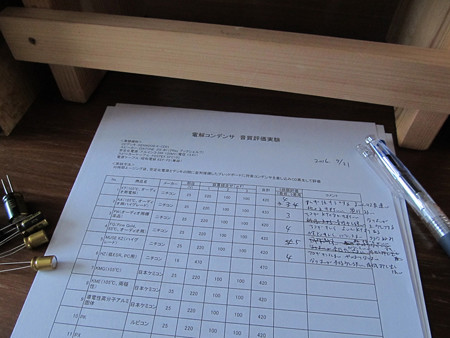

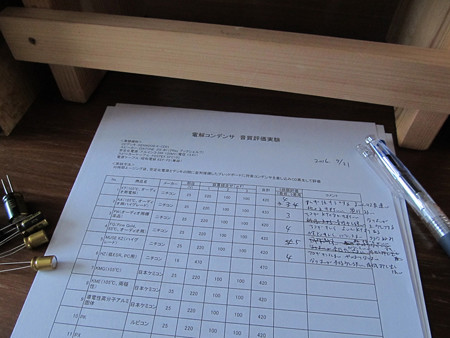

<実験結果 電解コンデンサ>

IMG_8179

IMG_8179 posted by

(C)shibi-shibi

先にあくまで個人的な主観でありますのでご了承ください。

好みが似ている方のみ参考になるのかも?しれません。。。

実験は主観的すぎるので少しでも客観性を持たせるためには後日2回程度は同じ条件で実験をしたほうがいいかと思うのですが、

自宅に一人だけの時間なんて年間で数回しかないのでこれっきりです(苦笑)

IMG_5645

IMG_5645 posted by

(C)shibi-shibi

KT(105℃、オーディオ用電解)、ニチコン、25V、420μF

評価:4

アコギの弦がキラキラする。響きの収束が早い。低域の少し上あたりが気持ちいい。奥行きあんまりない。

IMG_5643

IMG_5643 posted by

(C)shibi-shibi

KA(105℃、オーディオ用ハイグレード)、ニチコン、25V、420μF

評価:3

アコギの鳴り具合はKTの方が気持ちいい。分離がいいように感じるが音場が少し狭い。高域が詰まり気味か。

IMG_5641

IMG_5641 posted by

(C)shibi-shibi

FW(オーディオ用標準品)、ニチコン、25V、420μF

評価:4

アコギがきれい。余韻・響きがKTよりもある。NE-YOもきれい。バランスがいい。たぶん好み。

IMG_5673

IMG_5673 posted by

(C)shibi-shibi

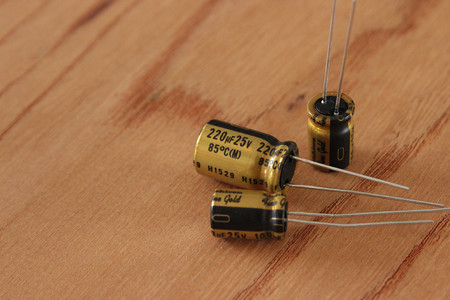

FG(Fine Gold、85℃、オーディオ用)、ニチコン、25V、420μF

評価:5

アコギがきれい。響きがいい。バランスもいい。好きだ。

IMG_5638

IMG_5638 posted by

(C)shibi-shibi

MUSE KZ(ハイグレード)、ニチコン、25V、420μF

評価:4

アコギキンキンする感じはない。分離がいいが音場が少し狭い。低域の押し出しが強い。

IMG_5653

IMG_5653 posted by

(C)shibi-shibi

KMG(105℃)、日本ケミコン、25V、420μF

評価:2

アコギの弦の荒っぽい部分がマイルドになる。電解コン導入時の変化量が乏しい。

IMG_5681

IMG_5681 posted by

(C)shibi-shibi

PK、ルビコン、25V、420μF

評価:2

アコギが少しキラキラする。電解コン導入の変化を感じにくい。

IMG_5677

IMG_5677 posted by

(C)shibi-shibi

PX、ルビコン、16V、420μF

評価:2

PKより少し解像度が上がる。電解コン導入の変化を感じにくい。

IMG_5676

IMG_5676 posted by

(C)shibi-shibi

ZLH(電源用)、ルビコン、35V、420μF

評価:3

PK・PXよりがいいがそれでも主張は弱い。聞きやすいと言えばそうだが。。。

IMG_5682

IMG_5682 posted by

(C)shibi-shibi

PZA(導電性高分子アルミ固体)、ルビコン、25V、420μF

評価:3

少し線が細い。音は細かい。解像度高め。低域少し弱い。

IMG_5646

IMG_5646 posted by

(C)shibi-shibi

UTSJ(音響用ハイグレード)、東信工業、25V、420μF

評価:4

押し出しが弱めで奥で鳴っている感じ。音色は好み。響きいい。低域がもう一息欲しい。

IMG_5651

IMG_5651 posted by

(C)shibi-shibi

UTWE(105℃)、東信工業、25V、420μF

評価:4

UTSJよりも音が前に出る。これもいい。響きはUTSJの方がきれい。

IMG_5687

IMG_5687 posted by

(C)shibi-shibi

OS-CON導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、Panasonic、25V、360μF

評価:4

解像度高い。PZAよりも高い。低域は弱い。響き悪くない。

<考察 電解コンデンサ>

MUSE KZがニチコンではオーディオグレード最高峰になりますが、高ければいいという結果にはなりませんでした。

もちろん好みはありますが。。。

唯一の評価5はニチコンのFGでした。音のバランスが好みですね~。まとまっている印象でした。

ニッケミやルビコンはグレードがさすがに低すぎたか。。。

ただ、僕の試聴ポイントが電解コン導入でどのように音を変化させてくれるか。。。という目線なので逆に現在ある音色を変化させずにデッキなら音飛びしくい、アンプなら電気不足にさせない駆動力を維持させるという純粋な目的を達成するなら返ってこちらの選択肢もあるのかもしれません。

そして導電性高分子アルミ固体たち。

超高解像度で繊細という試聴前の予備知識を持っていましたが、そこまで飛び抜けてという印象では僕はありませんでした。

でももちろん解像度は高かったです。で、線が細いとか低域が弱めという印象は想像と同じでした。

で僕のなかで大番狂わせが東信工業。

なんとなくニチコンと合わせて購入してみましたが、出てくる音色がイイ。。。僕には好みでした。

ニチコンはなんとなくどこかしらに癖を持って主張をしてきますが、東信はスッと全体がよくなってる感じでした。

そして、考察としてはあくまで車載を前提としたキャパシタ造りなので、個々の特徴を覚えて、今自分の車で鳴っている音をどうしたいか。。。

という目線で足し算をしていかないといけないと思われます。

超Hifiな状態にOS-CONをどんどん重ねていってもたぶん良い結果は得られないように思います。。。

そんな印象は、この後の実験で感じました。

本格的な検討はもう耳が持たないのでやりませんでしたが、お遊びでshibi-shibi的にgood!なものたちを組み合わせてみると、、、

IMG_8182

IMG_8182 posted by

(C)shibi-shibi

こんな感じでしょうか。

解像度はOS-CONで支え、音のバランスはFGとUTSJで取りながら、OS-CONの低域の弱さをFGで補う。

ブレンドの妙もありましたが、たぶんずっと長くは聴けないかも。。。という感じでした。。。

<実験結果 フィルムコンデンサ>

IMG_5814

IMG_5814 posted by

(C)shibi-shibi

M-CAP、Mundorf、630V、0.1μF

評価:5

う~ん、やっぱり白ムン。オーリスの自作パッシブ1号機でも使いましたが、余韻がきれい。響きもいい!NE-YOはそんなに印象は変わらず。

IMG_5812

IMG_5812 posted by

(C)shibi-shibi

CrossCap、Jantzen、400V、0.1μF

評価:4

白ムンほど顕著じゃないけど響ききれい。余韻も十分いい。

<考察 フィルムコンデンサ>

やっぱり白ムンですね。すんばらしい。フィルムコンデンサが電源ライン上でのノイズ低減効果も高域側になるためなのか低域成分多めなNE-YOではそんなに変化が感じられませんでした。

音色への影響も高域側主体なのでしょうか。。。

で、引き続きお遊び。

IMG_8186

IMG_8186 posted by

(C)shibi-shibi

All Good!の超攻撃型布陣にしてみました。

きれいすぎました。。。電解コンがこの3種ならCrossCapのほうがバランスが取れました。

そんな感じでたぶん比較的クリーンな今回の条件で実験してもコンデンサたちの違いは聞き取れました。

音色を変えていくアプローチは機材、配線、取り付け方法など限りなくありますが、もうちょっとだけこう変えたいという選択肢に電源ラインにコンデンサを並列で入れてみるのもよさそうです。

本日、もうちょっとだけ千石さんで電解コンとフィルムコンを追加注文しましたので近いうちに第2弾を行う予定です。

IMG_5809

IMG_5809 posted by

(C)shibi-shibi

昨日、ナノテックシステムズの#79SV、届きました。11m。僕には高かったなぁ。。。

アンプ導入までもう少し。。

IMG_8181

IMG_8181 posted by

(C)shibi-shibi

追伸

別の実験も一緒に行いました。

**電解コンの実験その2のリンクも貼っておきますね(^。^)**

電源ライン上での電解コン実験結果 その2