電源の見直しはエージングのゴールが概ね27日までに達成できそうなので、次の課題の検討を続けます。

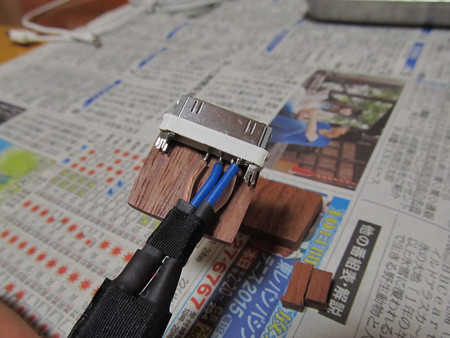

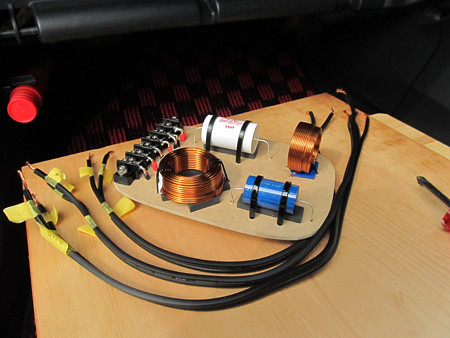

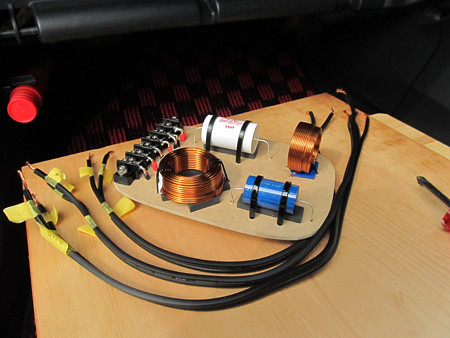

次は自作ネットワークの見直し。

糸口が見つかるかわかりませんが、とりあえず中域がへこんでいる理由をネットワークで見いだせるか?です。

自分の予定では、自作ネットワークによってMIDのクロスポイントの設計を2500Hzくらいに設定して作ったつもりでした。

が、ピンクノイズを発生させてRTAで測定するとなぜかMIDは8000Hzまで伸びている。。。

TWの方のコンデンサーの設計はまぁ予想通りできたみたいで4000Hzあたりから減衰してきてました。

こんな状態なので4000Hzから8000HzまではTWとMIDの両方で音を再生しておりその帯域が重複しているために、必ずしも相加になってない部分もあるかもしれませんがおおよそはゲインがアップしているため聴感上で高域が強く感じてるのではないか?と予想していました。

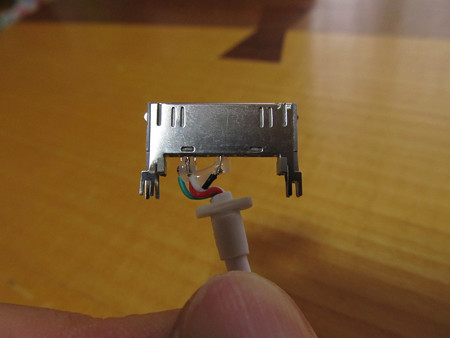

MIDがなぜローパスできていないかさっぱりわからなかったのですが、泣きついた福岡のエモーションさんから明確な理由とどうすべきかアドバイスをもらったので、今日はその確認作業をしてみました。

その前に訂正を。

自作ネットワークのパーツレビューにてコンデンサー、コイルの選定においてJBLのスピーカーの取説上のスペックでDCR(直流抵抗)を参考にして計算していましたが、この数値は設計上まったく関係はなく、あくまでネットワーク設計においては交流抵抗のインピーダンスの数値が必要ですとエモーションさんに指摘されました。

なので、まず最初の設計時から間違っていました(T.T)

ただし、計算式から得られた数値が必ずしも購入する際にメーカーが販売しているとは限らず、近似値で購入していましたので、結果的には狙っているところは近からず遠からずだったようです。。。

さて、作業開始です。

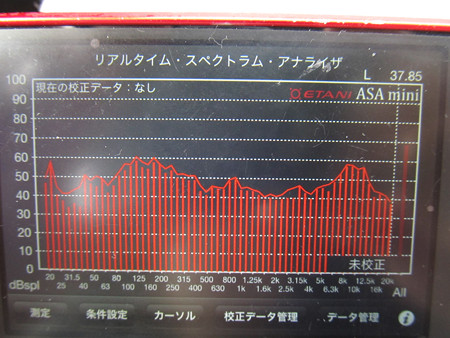

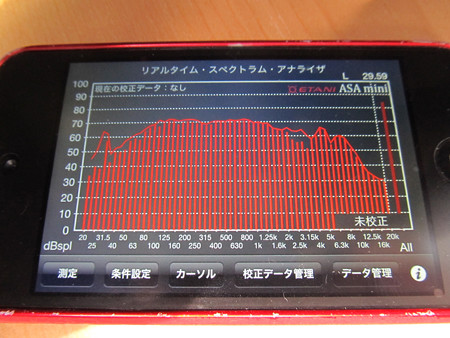

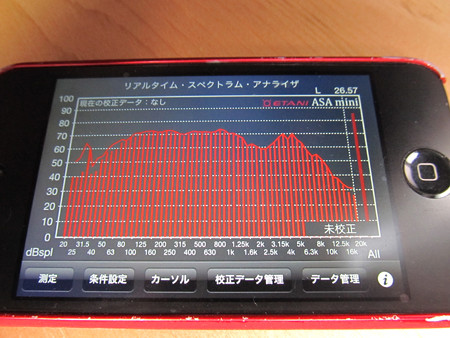

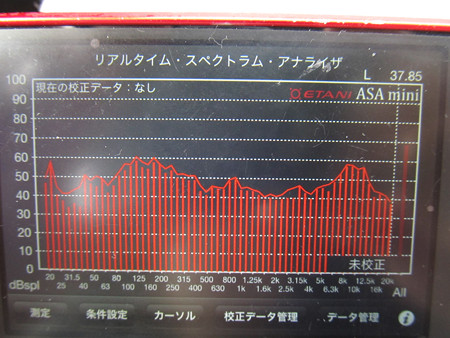

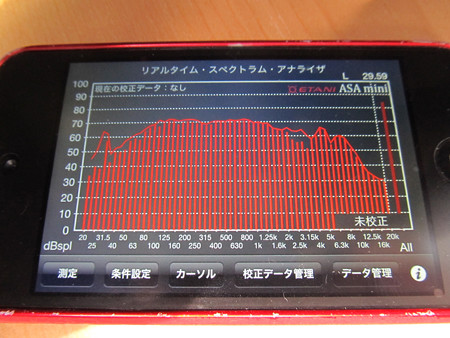

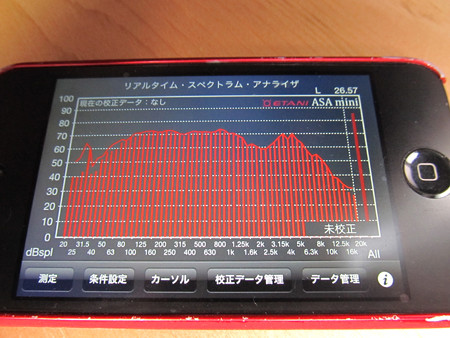

まずは、ピンクノイズを再生しながら簡易RTA測定。

助手席のみ鳴らした状態で助手席に座って測定。

IMG_5585

IMG_5585 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5588

IMG_5588 posted by

(C)shibi-shibi

うーん、高域のピークは8000~12000Hzに山がありますね。。。予想とはちょっと違うのか???

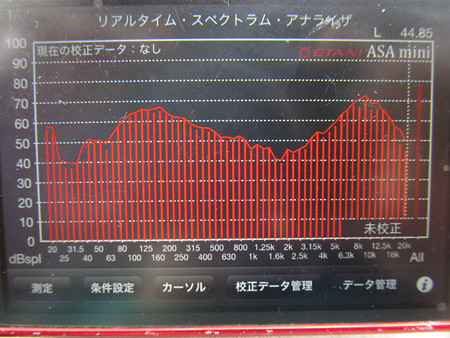

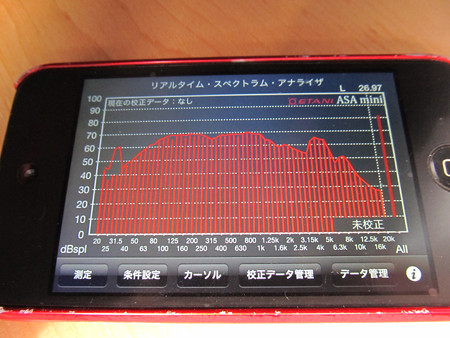

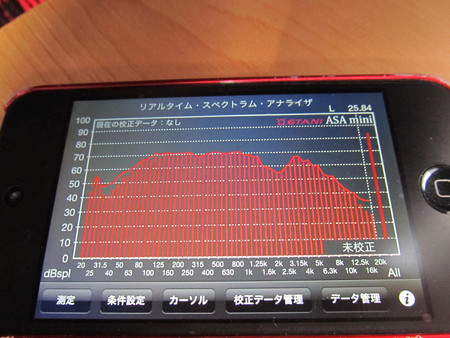

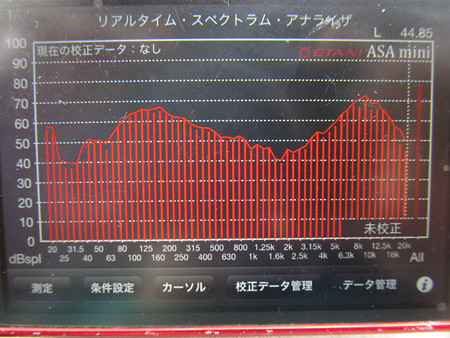

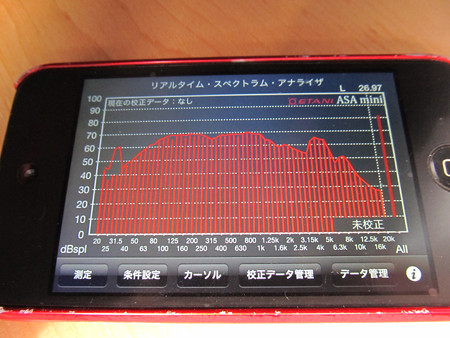

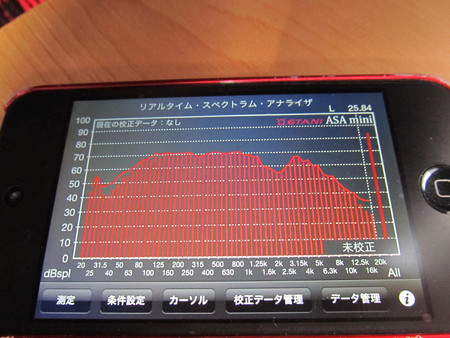

次にTWのみ(TWの真っ正面で測定していますが、MIDの音も出ています)

IMG_5589

IMG_5589 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5590

IMG_5590 posted by

(C)shibi-shibi

さらにMID(TWは正面にタオルを被せてます)

IMG_5592

IMG_5592 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5594

IMG_5594 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5599

IMG_5599 posted by

(C)shibi-shibi

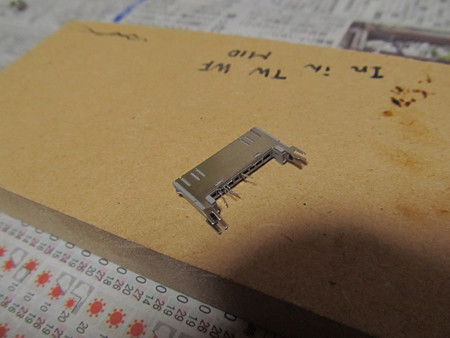

自作ネットワークを降ろします。

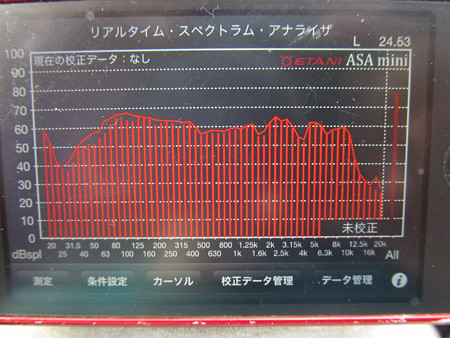

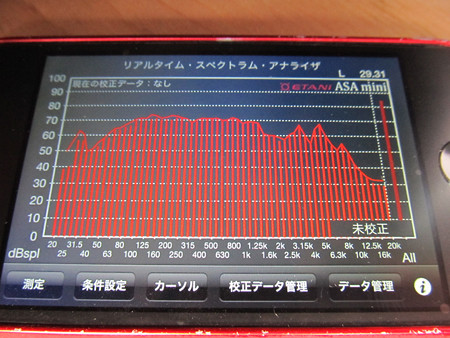

状態を把握したので、まずはTWを鳴らさないでMIDのみフィルターなしの完全フルレンジ再生。

IMG_5601

IMG_5601 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5604

IMG_5604 posted by

(C)shibi-shibi

これと自作ネットワークのMIDの鳴り方を比較するとやっぱりネットワークをかましてもMIDの再生はほぼフルレンジみたいな鳴り方になっていますね。。。

自作ネットワーク側は最後の最後でローパスが働き始めてるみたいで急激に減衰しています。

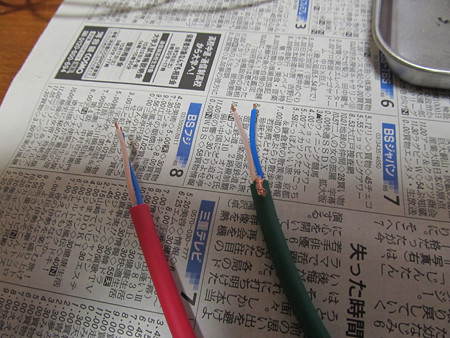

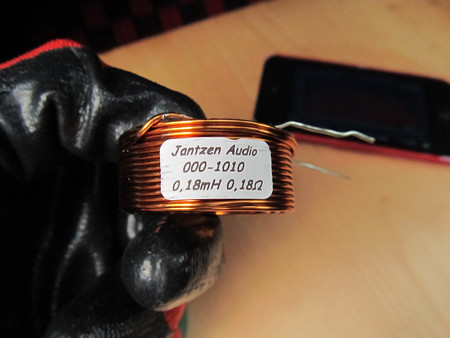

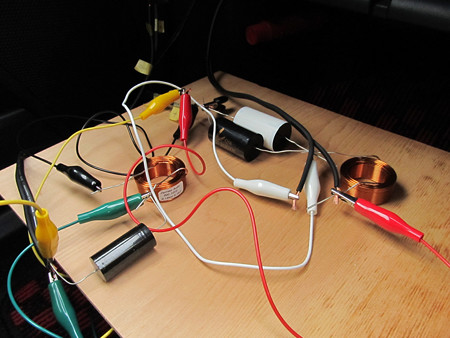

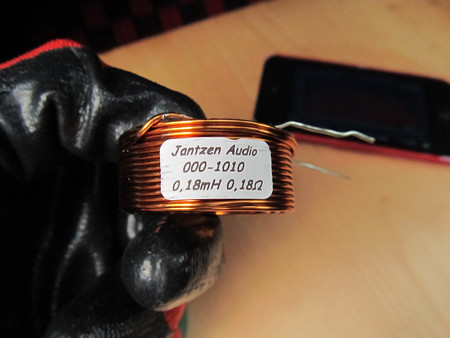

つぎに、コイルの検討に入ります。

今回はJantzen Audioの最安グレードの18AWGを4種購入。

0.15、0.18、0.20、0.30mHの4規格です。

MIDにコイル一発なので、6dB/octのスロープです。

参考として、現在使用している0.1mH。

Jantzenは自作品に使用中のためにMundorfの使ってなかった0.1mHを登場。

IMG_5606

IMG_5606 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5608

IMG_5608 posted by

(C)shibi-shibi

なんだかカタカタしてますね。。。フルレンジ再生と似た印象だなぁ。。。

最初は0.15mH。

IMG_5610

IMG_5610 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5612

IMG_5612 posted by

(C)shibi-shibi

うーん、これもフルレンジと似てるかなぁ???

2番目は0.18mH。

IMG_5614

IMG_5614 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5615

IMG_5615 posted by

(C)shibi-shibi

いいですね♪

クロスポイントが明確にどこかはわかりませんが、ローパスがはっきり効いています。

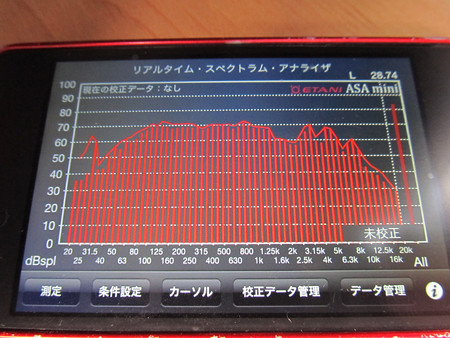

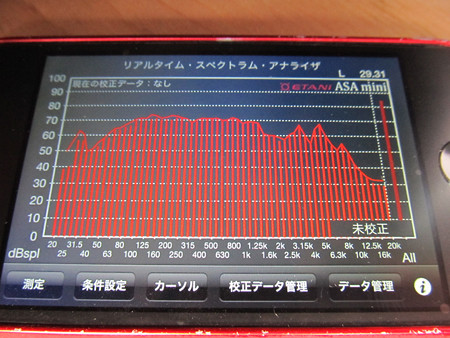

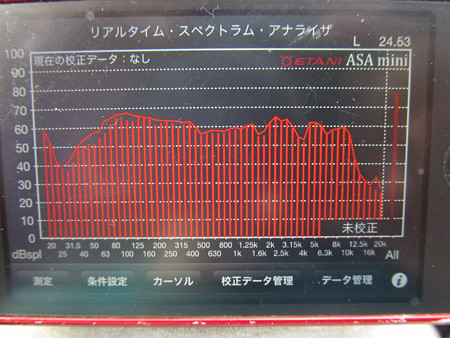

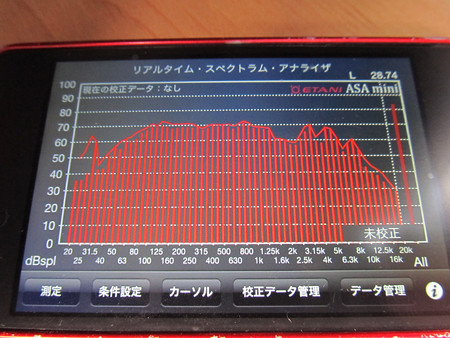

3番目は0.20mH。

IMG_5617

IMG_5617 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5619

IMG_5619 posted by

(C)shibi-shibi

0.18mHと比べると山が1つ減ってるのでさらにクロスポイントが下がってるかなぁ。。。

最後は0.30mH。

IMG_5622

IMG_5622 posted by

(C)shibi-shibi

IMG_5624

IMG_5624 posted by

(C)shibi-shibi

今回の最高値なんですが、うん?ローパスのかかりに0.2mHとそんなに違いが感じられないけど。。。?

まぁ簡易RTAなんで、信頼性を求めてはいけないか。。。

こんな感じでまずは測定上で波形を把握。

エモーションさんは、PDFの自作ネットワーク作製資料にてTWの音場とMIDの音場が重なり、なるべく両者の音場が小さな範囲で重なりながら

(ソースポイントと言うそうです)、なおかつ音色や響き、余韻などの聴感上の音楽特性の優れるところでまとめなさいと指南されています。

ここの見極めは測定データではないそうで、あくまで耳を頼りに追い込みなさいとエモーションさん。

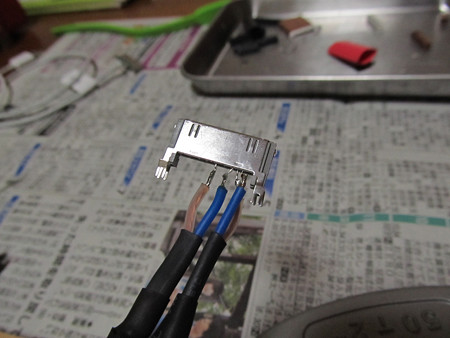

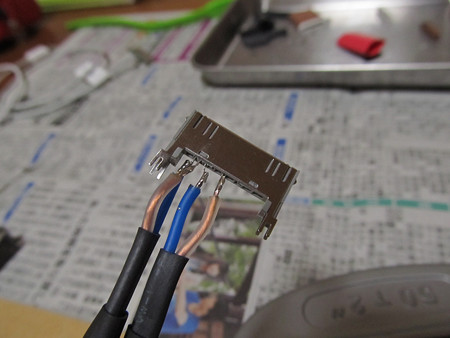

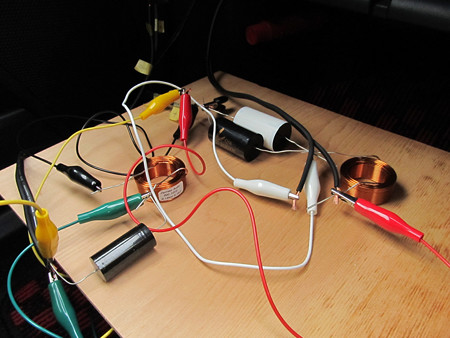

本番で使っているMundorfのコンデンサーに予備はないので、以前のコンデンサー検討で落選したコンデンサーを使い、実際にパッシブネットワークを想定して12dB/octで設計して鳴らしてみます。

IMG_5626

IMG_5626 posted by

(C)shibi-shibi

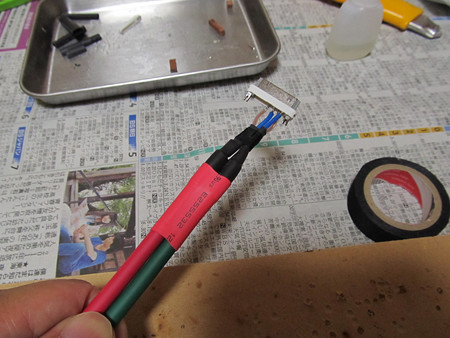

今回は0.15mHと0.18mHだけ2個ずつ購入しているので、2種類を鳴らし、その上でTWを正相と逆相接続を試すことで合計4パターンで検討。

0.18mH。

正相接続。

ムムムッ。いい鳴りっぷり。音場表現の変化で高域の出っ張りが掴みにくくなっていますが、それでも出っ張りが解消できていることがハッキリわかります。

逆相接続。

うおおぉぉぉっ。。。。。

MID位置で鳴ってることがまったくわからへん。。。

エモーションさんにはソースポイントがエアコン吹き出し口に来るはずと言われましたが、そこよりもちょい上、TW位置のちょい下。

ほぼ点音源出現。

カッコイイ、エモーションさん。

しばらく感動しながら聴き込む。。。

左側しか鳴ってないのに自分にとってはすごい驚き。。。

驚きを必死に家族に伝えても、またまた~お父さ~ん~、といういつもの子供たちの対応 (T.T)

0.15mHでは0.18mHと比較しちゃうと帯域の重なりからくるのかちょっと音がぼやけるかなぁ???

こうなると俄然このセッティングで27日に備えたいですが、いかんせんいつものように最初の検討は最安グレードを片側分しか購入していません。。。

急いでコイズミ無線さんにネットオーダー。

前日の26日までにお願い!とお願いしたらいつも2~3日掛かる見積もり→クレジット決済まで速攻で完了。

なんとか今できそうな最善の状態で27日を迎えられそうです。。。

なんか、素人に毛が生えた程度の腕でも現車に合わせこんで時間と努力を惜しまなければ音を煮詰めていけてる高揚感があるのがパッシブネットワークの自作の魅力なのかもしれないです。。。

Posted at 2015/09/21 20:05:10 | |

トラックバック(0) |

オーリス | 日記