前回のブログの流れで作業が始まりました。

今回はたまたま上の子がこの時期インフルエンザに罹ってしまい、家族でどこにも外出できない週末となったので余計に時間をもらえたお陰で2月25日、26日で合計14時間にわたる作業になりました。

ただ、作業内容的にはアンプの電源見直しに合わせてデッキの電源も見直しております。

IMG_1630

IMG_1630 posted by

(C)shibi-shibi

2月25日は快晴で風も弱くとても作業日よりでした。

IMG_1611

IMG_1611 posted by

(C)shibi-shibi

シャークワイヤーの4Gです。僕はこのケーブルの太さを処理できる工具を一切持ち合わせておりません。

事前にみん友さんに泣き付いておりまして、、、

IMG_1647

IMG_1647 posted by

(C)shibi-shibi

とくとくさんから2つの素晴らしい工具をお借りしました。

これがあったからこそのオーリスの今の出音が可能になりました。

御礼申し上げます<(_ _)>

IMG_1637

IMG_1637 posted by

(C)shibi-shibi

まず大きな作業としては10Gのパワーケーブルから4Gのパワーケーブルに変更しますのでファイヤーウォールに4Gを導通させないと行けません。。。

こんな太いケーブル、shibi-shibiは通したことがありません。。。

なので、今あるものは最大限利用です。。。

IMG_1640

IMG_1640 posted by

(C)shibi-shibi

10Gの先端と4Gの先端を合わせてテープでぐるっと巻きました。

ここがブツッと切れたら作業効率がガタ落ちになるのでブレーキクリーナーで脱脂してからテープを巻いております。。。

IMG_1643

IMG_1643 posted by

(C)shibi-shibi

逆にテープを巻いたところ以外はツルツルッと滑ってもらわないといけませんので、シリコンスプレーを雑巾に吹いてからケーブルを拭きます。

IMG_1644

IMG_1644 posted by

(C)shibi-shibi

案外するっと簡単に導通できて拍子抜けしました。。。(笑)

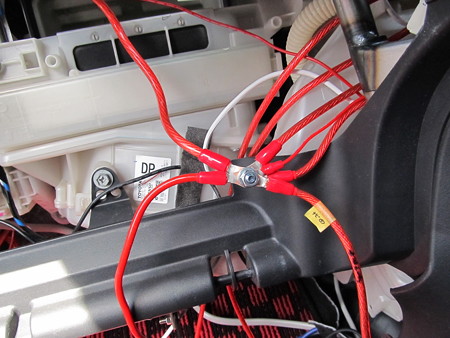

今回のアンプの電源見直しはデッキにも波及しているわけですが、大きな変更点として電源の集約化があります。

今までデッキの970にはバッテリーから単独で10Gのプラス線をバッ直しており(途中で12Gに分岐しています)、アンプもまたデッキとは別に単独で10Gのプラス線をバッテリーから引き入れておりました。

マイナス線はともに機材から車体になるべく最短でボディーアースしています。

これを変更してプラス線は4Gでアンプのある助手席下まで1本のみ導線。

ここに分岐点を作りまして、そこからアンプのプラス端子へ。

さらにデッキにもこの分岐点からプラス線を延ばすようにしました。

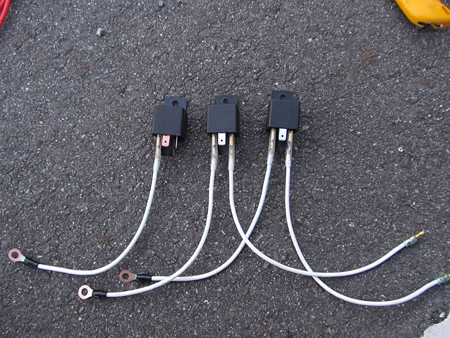

IMG_1652

IMG_1652 posted by

(C)shibi-shibi

なので、ヒューズボックスがこの1個だけになりました。丸型端子は22-S5です。

丸型端子は先端部のスズメッキを剥がしています。

50Aで事足りると思うのですが、ちょうどよいヒューズがなかったので60Aです。

ヒューズボックスはマインズカンパニーさんのULTIMATE MIDI FUSE SYSTEM 8G用を改造です。

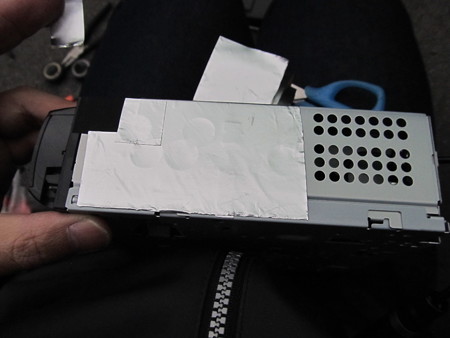

IMG_1651

IMG_1651 posted by

(C)shibi-shibi

改造と言ってもやったのはこのカバー部分が4Gのパワーケーブルだと当たってしまうのでちょうどよいサイズになるようにカッターで拡大しただけです。

IMG_1655

IMG_1655 posted by

(C)shibi-shibi

サランラップで簡易防水。

IMG_1657

IMG_1657 posted by

(C)shibi-shibi

tesaテープで巻いて補強して完成です。

IMG_1659

IMG_1659 posted by

(C)shibi-shibi

バッテリーターミナルにもPVC製のターミナルカバーも使って取り付け。

IMG_1661

IMG_1661 posted by

(C)shibi-shibi

ファイヤーウォール貫通部分手前は少しケーブルを垂らして取り付け。

ケーブルに雨水などが付いた場合にケーブルをつたって車内に少しでも入らないように貫通部分よりケーブルを下にたわまして逃げを作りました。

次に車内です。

IMG_1665

IMG_1665 posted by

(C)shibi-shibi

この段階ではどの程度の長さで切るか決めてなかったので5mをそのまんま使っていたので取り回しの面倒なことといったら。。。(苦笑)

IMG_1667

IMG_1667 posted by

(C)shibi-shibi

車内側にもケーブルにはたわみを作っています。安全対策です。

IMG_1671

IMG_1671 posted by

(C)shibi-shibi

こそっとフロアマット下に隠しました。

IMG_1678

IMG_1678 posted by

(C)shibi-shibi

そして、見た目キレイ推奨派なshibi-shibiはこのようなワイヤリングで助手席下まで4Gを一旦は引きました。

実際の作業の流れだと一旦はこれで音出しまでこぎ着けたわけなのですが、今度は電源に詳しい知り合いの方から打診。

「shibi-shibiさん、それアカンわ。」

何がアカンのかわからないshibi-shibiに簡潔明瞭なお言葉、、、

「ノイズ乗るからそこダメですわ。」

でした。。。(T.T)

純正の配線の束には近寄っちゃいかんということを初めて学びました。。。

回避術を学んだので即実行。

IMG_1856

IMG_1856 posted by

(C)shibi-shibi

フロアカーペットをめくるのは正直初めてです。。。

RCAとパワーケーブルの直交ワイヤリングです。

まずRCAケーブルをこのようにしてみました。

IMG_1858

IMG_1858 posted by

(C)shibi-shibi

なぜだかこんなところにトンネルがあったのでその付近に変な配線の束がないことを確認した上で貫通。

IMG_1862

IMG_1862 posted by

(C)shibi-shibi

今度はパワーケーブル。ぐるっとS字のような引き回しをしてアンプの電源部に向けました。

ちょうどケーブル下には分厚いクッションがあってくれるのでケーブルを足で踏む形になりますが応力は分散してくれそうです(^。^)

IMG_1864

IMG_1864 posted by

(C)shibi-shibi

カーペットを戻せばあらキレイ(^o^)

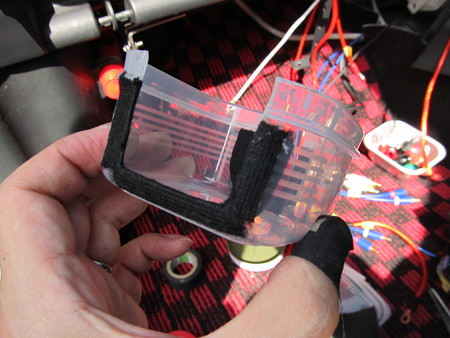

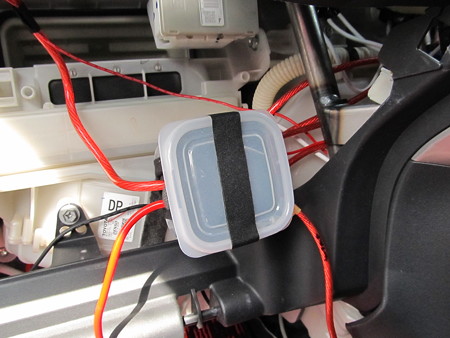

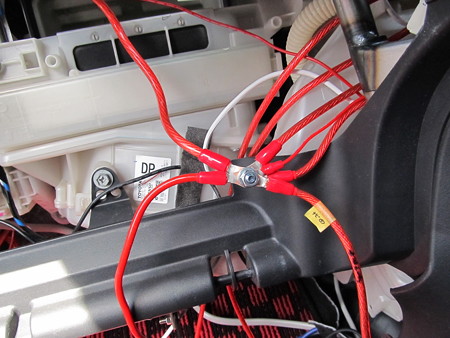

次にプラス線の分岐点作りです。

ここは本来ならディストリビューションブロックを使って分岐するのが王道だと思うんですが、お金ないですから。。。

でも安全には配慮したい。。。

ということでいつもの100均です(苦笑)

IMG_1722

IMG_1722 posted by

(C)shibi-shibi

食品タッパーを使いました。

IMG_1733

IMG_1733 posted by

(C)shibi-shibi

こんな風にカッターで加工。

IMG_1736

IMG_1736 posted by

(C)shibi-shibi

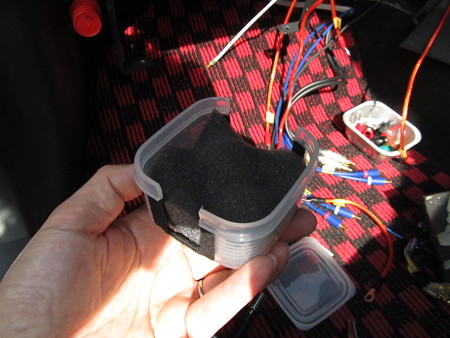

分岐部はなんちゃって銅音式ですw

バッテリーからの4G、アンプへの4G、デッキへの10Gの連結になるので本物の銅音ジョイントでは端子の厚さがかなりあるのでボルト長が足りません。。。

なのでホームセンターで売っている鉄製ボルト・ナット・ワッシャー・バネ座金を使って固定。

いずれ黄銅製のボルト一式に変更できるといいですが。。。

で、この連結をビニールテープでこれでもかとぐるぐる巻きです。

この写真ではRCAケーブルが右横から出ていますが、その後の前述の取り回しの変更で現在はここから引き回していません。

IMG_1738

IMG_1738 posted by

(C)shibi-shibi

これを先ほどのタッパーに入れます。ちょうどウレタン吸音スポンジがあったのでそれも使ってみました。

IMG_1740

IMG_1740 posted by

(C)shibi-shibi

これで分岐点は完成です。

この段階ではまだ分岐点からアンプまでは10Gですね。

IMG_1636

IMG_1636 posted by

(C)shibi-shibi

アンプ側への接続端子ですが、GENESISの端子台はかなり幅が狭いです。

4Gを飲み込める丸型端子は到底取り付けれないのですが、マジックアイテムなんですかね?シャークワイヤーから4Gでもほっそりした端子が発売されておりまして、それならこんな具合にまったく大丈夫でした。

分岐点からアンプへの接続はケーブルの太さで音の変化を味わいたかったので当初はここだけ10Gのままにして2日間音出し確認後に4Gに変更しました。

4Gケーブルは、

IMG_1810

IMG_1810 posted by

(C)shibi-shibi

こうして、

IMG_1812

IMG_1812 posted by

(C)shibi-shibi

こうして、

IMG_1815

IMG_1815 posted by

(C)shibi-shibi

こうなって、

IMG_1825

IMG_1825 posted by

(C)shibi-shibi

こんな感じで作製しました。丸型端子はR22-6です。

写真が膨大になってしまったのでこれまた続きます。。。

Posted at 2017/03/08 16:48:51 | |

トラックバック(0) |

オーリス | 日記