「クルマは危険な乗り物」「速度を上げると危険」という、とても荒削りな定義は、真実ではない。

むしろ間違った表現だと私は思う。

正しくは、「クルマは危険な乗り物ではない」し、「速度を上げることが危険ではない」。

「自己がどれだけコントロールできているかを知らない」こと、「コントロールできていると過信(誤認)する」こと、つまり「アンコントローラブルであることに気付かない人が運転すること」こそが、危険の根源であり、その結果として、速度を上げているほうが被害が大きくなる可能性が高い・・・ということ。

しかし・・・世の中の全ドライバー(プロ~お買い物専門の人まで)の中で、自身のことを真の意味でわかっている人は、いったいどの位いるのだろうか?99.9%以上の人が、わかっていないんじゃないか?

私もその一人(だった・・・と言いたいのだが(^^;))。そしてこのブログを読んで、「危ない人いるよね~」と他人ごとのように思っている人は、ほぼ間違いなくその口だと思う。

だから、残念ながら、冒頭の定義(いわゆる教習所・警察がいう交通の教則)のほうが、「広く一般的な事実」をよく”表しては”いるものなのかもしれない。

社会通念上の「安全運転」とは、より「クルマを走らせない方向」「動かさない方向」に定義される。

本来は、まったく逆。クルマは力学。動く・曲がる・停まるは物理現象。

どうであれ”クルマを動かすからには”「正しく動かせること」こそが「真の安全運転」。

これは速度が低くても同じことである。

5月30日(土)に、国政久郎師匠のご厚意によるドライビングレッスン((運転の)

いろはの「い」って何だ?)が開催され、幹事兼エントラントをつとめさせていただいた。

本来は、

運転をする「すべての人」が知らなきゃいけない大切なこと、つまり「クルマを動かすということ」の原点を各自が考え、自分自身がどういう状態なのかを気づくことを目的とした初の試み。

「運転免許」って本来こういうことをクリアした人に与えるべきものかもしれない。いわば、クルマを動かす者の「責任」を自覚するためのレッスン。

ドライビングを勉強している門下生を中心とした少数限定(18名)のエントラントと4名の講師陣、そして運営を手伝ってくれる人達総勢約30名により構成。日頃から「クルマを動かす」ことへの関心が高く、上手くなりたいという志が特に高い人達。

群馬サイクルスポーツセンター臨時駐車場を一日借り切って、実技を朝9時~午後5時までしっかり実践した後、夜7時半~10時まで、宿の研修室で座学(ご指導・公開質疑・討論会?)、その後、深夜1時半まで宴会・・・といったとても濃い一日。

実技内容は、至ってシンプル。

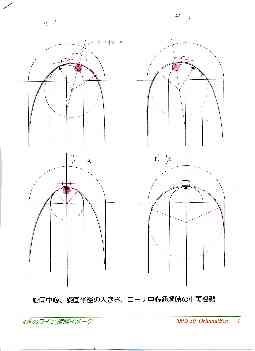

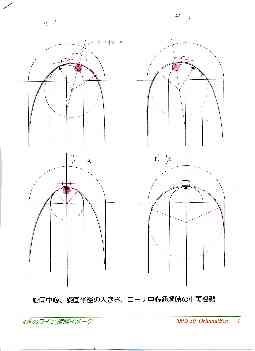

コース上に設定したヘアピンコーナーを、4種類のライン取りで走らせる・・・というもの。

意識の重点は、クルマの向き(姿勢)を変えるポイント(位置)をライン取りの種類に応じて、必ず守るというもの。(その他、効率ドライビング実践の最低限のルールは当然守ることが前提。)

限界速度・限界Gを使うわけではなく、タイヤの持つキャパシティーの半分(0.4~0.5G)。

図に書かれたとおり、そしてコースに書かれた目印のとおりにライン取りできるように、減速→旋回→加速の区間・速度を適切に切り替え、クルマの向きを管理し、動きとして具現化させるのが課題。

開催前、幹事として国政さん・桑原さんとコース設定検討をしていた時には、私は、正直な心として、エントラントは、「できる人」と「できない人」に二分されるのだろうなぁ・・・と思っていた。

長年に渡りドライビングをひたすらに追究し各方面の様々な競技(公式・全日本含む)やタイムアタックで立派な成績をあげている現役の人達のグループと、勉強はしているけど実践にはつながらない人&これから勉強したいと思っている人のグループ。

しかし、

結果は衝撃的だった。

4つのライン取りを、すべて予め示された約束どおりの姿勢でコントロールできた人は、

ゼロ。

私としては事前に想定し得なかったけれど、講師国政師匠としては、想定どおりの展開(?)のよう(?)だ。

実技を終えた時、参加者・指導者全員が「ん~・・・」「むぅ・・・」と深く考えることに終わり、集合写真のとき、全員が考え事をしていてつい「笑顔」を忘れそうになった。(写真はなんとか思いなおし、全員無理矢理笑ってるけど、表情がかたい(・_・;))

夜の座学での各人のコメントが、その日の気づきと「深さ」を表す内容だった。「楽しかった」とか「よかった」とか、そういうありきたりなコメントは一切なかったと記憶してる。全員、深刻だ。

朝から座学まで取材で参加されていたジャーナリストの某氏のコメントが印象的だった。

--------------------------------------

現在の電子制御技術を用いれば、クルマに任せればたいていのことはできる。そのレベルは驚くほど高い。

しかし、「人が動かす道具」からどんどん離れる方向に進んでいる。「運転して楽しいクルマ」「動かしていることを実感できるクルマ」がどんどん減っている。

皆さんのように、クルマを真面目に勉強し「動かす」ということを真剣に理解しようと努力している人達が、「クルマはこうあって欲しい」と声を高くして求め続けることで、クルマはきっと良くなっていく。

ユーザ側の価値観が大切だ。

---------------------------------------

クルマを造る側も、もはやドライバーを信用しない(ドライバーに操縦させない)方向に一方向に進んでいる。ドライバーも、自らを改善することを放棄することが当たり前になっている・・・ということなのだと思う。

冒頭の見解とも一致する。本当に残念なことです。

だから、どんなに新しいクルマ(国産車)がでても、関心が沸かないのかもなぁ~。

各人からのコメント後、質疑を交えつつ国政さんからのレクチャーが続いた。

テーマのほとんどは、クルマの向きを変えるためのコントロールについて。

どうやってクルマを「動かす」(Gを管理する)のか・・・という事。

こういう「考える」勉強は本当に楽しい(^^ 気づくと頭の養分全部使い切っていた(^^;)

その後~深夜に続く宴会も、みんな専ら「ドライビング談義」をより深く、みんな溢れ出るようにホンネ全開で疑問を考え尽くした感じ。(ちょっと呑みすぎたが(苦笑))深い。

真の意味で、力学・理論に基づく効率の高いコントロールが「自在に」できる人口は、極めて少ない・・・

学びたいと思っても、自らが心底気付く機会は、ほとんど世の中に皆無なのではないか・・・と思う。

そして学びたくても自分のために真剣に教えてくれるひとにめぐりあうことが奇跡に近い。

そもそも、これを「教えられる人」って、世の中に何人いるんだろう?

国政さん以外にいるんだろうか?

「教えていただける」って尊い。尊いです。

この恵みの尊さ・・・文章ではあらわせない。

今回の国政さんの試みは、「

自分が気付く」ことをテーマにした全く新しい形の勉強会。

自分が実際にクルマを動かしてみること、

分析してみること、

他者のドライビングをみること、

考えること、

これに必要な、ほぼすべてのレシピ(ドライバーがコントロールするために必要なすべての要素)は、開催1週間前に、全員に配布され、

「上手くなりたい!」という強い意志があれば、いくらでも疑問が生まれ、極めて多くのことを学べる(学び取れる)し、「教えてくれて当然」と受け身に考えていれば、何も学べない・・・そういうレッスンだった。(資料については、あまりに深い内容なので公開しません!(^^))

学びたい人には、いくらでも応えてくれる。そういう気持ちで国政さんが全面的にエントラント(勉強者)に向き合ってくれた。そういう一日だった。

こういう機会を与えていただけたことの有難さ、そこに参加できる有難さ、本当に恵まれている。

勉強会は今も参加者各自の中で続いている。むしろ終わってからのほうがより深く考察しているかもしれない。(仕事以外の時間は目一杯考えつづけている)

自己の分析に始まり、クルマとつきあうこと、強いては、社会の交通安全まで・・・

「安全」って・・・

自分は、競技であんなにクルマを飛ばしてて大丈夫なのか?

さーて、こまった(^^;)

運転は力学。

クルマに働く力を自在に起こし、自在に利用し、狙いどおりに車両を自分の意志で導くことができて、はじめて、「コントロール」。

しかし、強く意識しつづけないと、いつしか「人なり」「クルマなり」「道なり」のパターン的な運転に陥り、それを「正解」と思いこみ、実はコントロール領域が狭くなってしまっていることに気付かなくなる。

実技の最後に、国政さんの模範ドライビング(4つのライン実践)に同乗させていただいた。

ピンと張り詰めたGを思い通りに料理して、自在にクルマの向き・動きに変える。コントロールする・・・「操縦」一点の曇りのない模範ドライビングをこうして感じられることは本当に恵まれたことだと思う。

本当に自在って、こういうことなんだ。

速度・進路・姿勢の管理、一定のGを保ちながらクルマに確実に指示を出しつづけることというのは、これまで11年間、自分が頭で理解し考えつづけていたことよりも、もっと広い自由度(というよりも”意のまま”)があるようだ。

クルマという箱は媒体であり、実は、目に見えない(でも感じられる)”力(のベクトル)”を自在に転がす(操る・指示を出す)ことがドライビングの醍醐味の主体であると、あらためて確信した。

なんて楽しい世界なんだろう。

元々、一生モノだと思っていたドライビング道。

今回の経験を通じ、ますますクルマを動かすことへの興味が高まった。

自己のレベルを嘆き落ち込むよりも、遙かに、「上手くなりたい!」という意欲が勝っていて、とても幸せなのです。なんだろ?この興奮は!!!

国政師匠、ありがとうございました。

桑原さん、幹事ありがとう!

指導員の皆さん、ありがとうございました。

共に学んだエントラントのみなさん、ありがとうございました。

そして、会場・備品等、この勉強会実現に向けてご協力をいただいた

群馬サイクルスポーツセンターさん、ありがとうございました。石田社長、坂木さんに感謝<(__)>

今、振り返れば、私と桑原さんを「幹事」に指名していただいたこと自体が、

国政さんからの愛情ある「教育」なのだと気づきました。

いつも自分のことばかりにとらわれ、狭い範囲ばかり見ていた気がします。

今回は、「他者から学ぶ」ということが、とても多かった。他者の良いところは何か、自分の栄養になる要素はなにか、1日中考えていた。これを「見学」というのだろう。

朝から晩まで、幹事として、エントラントの皆さんほぼ全員から学んだことが、とても多かった。

そして何より、今の自分がいったい何なのか、だいぶわかってきた。

深いです・・・

国政師匠ありがとうございました<(__)>