今度の連休は、久々に行動自粛のないGW。

基本的な感染予防はとりつつも、以前よりは少しだけ、気を使わずにお出かけができる、ということで、今回は鉄道の旅に行くことに。

行き先は四国。当初は3日かけて四国を一周する予定でしたが、都合ができて1日短縮し、半周の行程に。という事で、いつか残りの半周も回れるように願いを込めて、タイトルに(短縮版)としています。

4月30日早朝、自宅を出発します。

天気は良いのですが、吹く風はことのほか冷たく…流石にこの時期に厚手のものを持っていくのも、ということで薄手のコートにしたのですが、これでは寒さに震えてしまいます。

大垣行きの始発列車に乗車。連休の中のこの列車は、今までいつも混んでいたのですが、今回は座席が1人ずつ埋まる程度。

大垣からの米原行きへの乗り換えも、普通に歩いて行っても座席が選べるくらいで、かつての「ムーンライトながら」が走っていた頃の大垣ダッシュほどではないものの、少し早歩き気味に行かないと座れなかった時を知っていると拍子抜けです。

おそらく、今が18きっぷのシーズンではないこともあるのでしょう。

そんな、ゆったりとした車内から、関ヶ原の古戦場を眺め、伊吹山の雄々しい山容を眺めているうちに、米原駅に到着。

ここからは新快速姫路行きに乗換え。鉄路で西に行く時の定番列車です。

乗り込んだ車両は私1人だけ。

米原まで乗ってきた列車は暖房が入っていましたが、こちらは送風のみ。若干、寒さを感じます。(年を取って、冷え性気味になったのもあるかもしれません(笑))

寒さに震えながら発車を待っていると、やがて乗客が1人2人、乗り込んできましたが、そこまで。回送列車同然の雰囲気の中、米原を定刻通りに発車。

そのまま京都~大阪~神戸と一気に走り抜けます。この間の新快速列車に乗っていていつも面白いのは、これらの3大都市の風景が走馬灯のように移り変わっていくこと。今回も、車窓に釘付けになります。

途中駅からそれなりに乗客も乗り込み、京都を出る頃にはほぼ満席だった車内も大阪でどっと降りて、また空席の増えた中、列車は西に向かって快走します。

垂水~須磨あたりの海岸線を眺め、明石の天文台を過ぎるともう終点の姫路駅に到着。

姫路駅でようやく本日の朝食。こちらでの私の定番である「えきそば」。

いつも同じパターンで申し訳ないのですが・・・今回は、結構冷え込んだ身体が、ここの駅そばで気持ちよく暖まるのを実感できました。

ここからさらに西に向かいます。6分の接続で次の播州赤穂行きに乗換えができるですが、えきそばの食の進み具合では次の列車でもいいかな、と考えていました。しかし、お店を出るとまだ発車前、ということでそのまま乗り込みます。

この列車に乗り込めた、ということは相生駅で岡山方面の新幹線に良い接続で間に合い、さらに岡山からも高松行きマリンライナーが1本早いのに間に合います。

これが次の列車になると、相生駅では、新幹線の乗り換えは少し待たないといけなくなります。山陽線の岡山行きはすぐの接続で乗り込めますので、結局岡山からの高松行きにはどちらで行っても、同じ列車になってしまいます。ですので、次の列車になったら新幹線を使わず、そのまま在来線で乗り通すつもりでした。(ただし、18きっぷの時期ですと、これでも相生~岡山は新幹線に乗ります。何しろ

この時以来、この区間の混雑はどうも苦手で(笑))

まあ、結果的には1本早い列車に乗り込めたので、予定通り相生駅で新幹線に乗換え。

相生駅は、新幹線の駅がある割には小さな駅で、乗換口での特急券の購入も自販機が1台と、あとは駅員のいる窓口が1ヵ所のみです。

自販機で購入したのですが、隣駅までの特急券1枚購入するにも割といくつかの選択ボタン(というかタッチパネル)をおさないといけなく、慣れないと時間がかかりそうです。

新幹線ホームから、海方向にある相生の街を眺めます。

まもなく、反対側の上り線ホームに、「ハローキティ」仕様の500系が入ってきました。

ここで通過待ちをするらしく、しばらく停車しています。こちらもゆっくりと撮影ができました。

頑張って「えきそば」を早く食べたおかげで、珍しい車両を見ることが出来てよかったです。

やってきた新幹線に乗り込み、1駅先の岡山で降車。

これまでの行程は、どちらかというと人は少なめでしたが、岡山駅は賑わっていました。特に、瀬戸大橋線のホームは旅行や帰省らしき乗客で混み合っています。比較的、若い人が多い印象。

駅ではこうして発車標をよく撮るのですが、昔の「フラップ(パタパタ)式」と違い、最近のLED式は写真に撮ると、よくこうしてしっかりと映らなくなってしまいます。もっとシャッター速度を遅くしないといけないのですね。

乗り込んだ高松行き「マリンライナー23号」は、満席で立ち客もいる中、岡山駅を発車。

途中の茶屋町駅では、接続する宇野行きに乗換える乗客が結構多く降りていきます。宇高連絡船はありませんが、宇野からは直島や小豆島などに向かう航路がありますが、そちらに向かうのでしょうか。

茶屋町駅を発車してほどなく、マリンライナーは瀬戸大橋を渡ります。

私の大好きな瀬戸大橋からの風景。鉄道から見るのは何十年ぶり、です。

クルマだと、与島PAからゆっくり見えるのみで、運転中は見ることができないのですが、列車からだと橋桁はあるものの、景色の移り行くさまがしっかりと見えます。

1年半ぶりの四国上陸。坂出駅で乗り換え、正午過ぎ、本日最初の目的地である、丸亀駅に到着。そう、まずはこの地でアウェイのサッカー観戦…!!

結果は、我がFC岐阜は惜しくも敗戦…ということでこの間のレポートは省略(笑)

16時30分過ぎ、スタジアムから丸亀駅に戻ります。次の列車まで少し時間があるので、丸亀市内を軽く街歩き。

(以前の丸亀市内街歩きの様子は

こちら)

この時季らしく、アーケード通りには「こいのぼり」が掲げられて賑やかです。

こいのぼりと丸亀城。

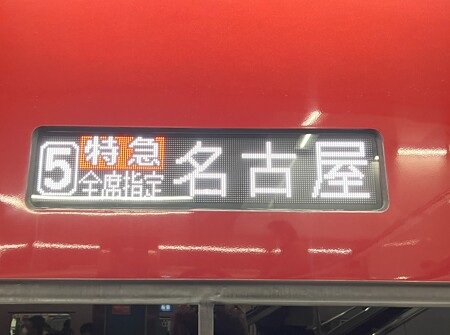

駅に戻り、高松岡山方面行のホームに。一緒にサッカー観戦をしていたFC岐阜のサポーターらしき人もちらほら見えますが、皆、先にやってきた岡山行きの特急に乗り込んでいきました。私はその後にやってくる高松行き快速列車を待ちます。

やがて、ホームに「♪瀬戸の花嫁」が流れ、高松行き列車が到着。

先程の坂出駅でも、そしてこれから訪れる高松駅でも、駅のホームの到着メロディーはこの「瀬戸の花嫁」でした。これを書いている今でも、頭にメロディーがずっと残ります。

快速列車は讃岐平野を快調に走ります。やがて、車掌さんが車内検札に回ってきました。

車内の座席は8割くらいは埋まっていてちらほら立っている乗客もいるくらいなのに、3両編成の車内を1人ずつ切符の検札していきます。終点までそんなに時間があるわけでもなく、途中に停車駅もあるので忙しいはずですが、それでもきちんと、高松に到着するまでに全乗客の検札を終えていました。

これまた1年半ぶりの高松駅に到着。ここでも次の乗り換え列車に時間があるので、少しだけ駅前を散策。お土産屋さんをのぞいて「讃岐うどんセット」も買い求めます。

(ちなみにこの日の昼食は、サッカー観戦時に屋台でいただいた「讃岐うどん」でした)

まだ少し時間がありますが、さらに街歩きできるほどの時間はなく…そのまま改札を通って構内に戻ります。

高松駅は線路も完全に行き止まりになる「頭端式ホーム」。頭端式ホームと言えば上野や門司港などあちこちにありますが、やはり古い歴史のある駅が多い印象で、ひときわ旅情を感じます。

ここ高松駅も、かつては宇高連絡船との乗り換えで、列車が頭端式ホームに到着すると多くの人が連絡船乗り場に向かい、また連絡船から降り立った人を乗せた列車が、ここから四国各地に向けて出発していく、そんな光景が長年に渡って見られたのでしょう…。

今となっては、なかなかその痕跡を見つけることはできず、しかしこの頭端式ホームだけはしっかりと当時の面影を残しているように感じます。

ここから乗り込むのは徳島行き特急「うずしお」。しばらく待つと、やはり「瀬戸の花嫁」が流れ、頭端式ホームに入線してきました。車止めの前で静かに停車します。

自由席に乗り込んだ乗客は私を含めて1車両10人程度でしょうか。

定刻になり、ディーゼル音を響かせながら高松駅を発車。

緑いっぱいの栗林公園の脇を通り、屋島の合戦で有名な屋島駅を発車した後は、田畑と住宅地が混在する中を走り抜けていきます。

讃岐津田駅を過ぎたころからでしょうか、だんだんと日が暮れて辺りは暗くなってきました。ぽつんと点いた通過駅のホームの灯りが高速で後ろに去っていきます。途中の停車駅で乗り降りする乗客はほとんどいなくて、空席の目立つ車内はディーゼルの走行音のほかはずっと静かです。

徳島県との県境に近い引田駅に到着。高松からやってくる普通列車はほとんどがこの引田までの運転で、反対に徳島からやってくる普通列車は香川県との県境近くの板野駅までの運転がほとんど。

つまり引田~板野間の県境を超える列車は、特急が1時間に1本ずつあるほかはほとんどありません。ちなみにこの区間内の、特急が通過する駅(讃岐相生、阿波大宮)の時刻表を見たら、上り下りそれぞれ朝2~3本、昼間1本、夕方~夜は2~4本のみでした。

そんな駅はどんな光景なのか興味があり、両駅を通過するときに注意深く見てみました。

すっかり暗くなった車窓を注意して眺めます。細いホーム一面しかないような小さい駅を想像していましたが、どちらの駅も、そう細くないホームに跨線橋もある、普通の駅のように見えました…ホームの灯りが見えたかと思うと、あっという間に後ろに消えていきます。

やがて、徳島の一つ手前の停車駅にとなる勝瑞駅に到着。隣には阿南行きの普通列車が止まっています。

2両編成ですが、明かりがついて乗客が乗っているのは1両だけで残りの1両は車内が真っ暗でした。ワンマン運転の場合は運転士がいる車両の他は締切されるとのことですが、乗っている列車の隣の車両が真っ暗というのも、ちょっと変わった感じがしそうです。

徳島駅に到着。

1時間余りの「うずしお」の旅でしたが、こちらも楽しく過ごすことが出来ました。

長くなりますので、その2に続きます。

その1 からの続きです。

その1 からの続きです。

その3 からの続きです。

その3 からの続きです。