さて、利尻山登頂の続き。

前編の記事でも触れたが、今回の山登りは今までに経験がないほどハードな山行である。

標高220mから登り始めて、山頂は1721mと、標高差は約1500m。

富士山には登ったことがあるが、山頂が3776mとはいえ、登り始めるのは五合目の2600mだったから、標高差は1100mしかなかった。

しかも富士山の登山道は歩きやすくて、大きな岩をよじ登るような場所はない。

1合おきに売店やトイレがあるから、なんなら雨合羽と防寒着さえ持っていけば、水ですら途中で買って賄うこともできてしまう。

それに比べると、利尻は山小屋なんてないので、少なくとも2Lの水とお弁当は背負って登る必要があるし、トイレは一切ないから携帯トイレも必要だ。

まあ、酸素が薄いということだけが富士山の厳しさと言えるだろう。

そんな厳しい山登りだが、学生時代に見た”あの山”に登ってみたくなり、1年前から計画を立てていた。

年明けすぐに宿を予約したものの、新型コロナ騒動で断念することも危ぶまれた。

だが、宿は6月に営業を再開し、政府もキャンペーンを展開して宿泊旅行を推進していることだし、決行することにした。

登山口にほど近い宿に前泊して、朝は午前4時に宿を出た。

北麓野営場の駐車場にえりぴよさんを停めて、歩き始めたのは4:20ごろ。

空を見上げればまだ満天の星が瞬く真っ暗闇。

30年前から使っている豆電球

ヘッデンの明かりだけを頼りに歩みを進める。

3m先の地面を中心に、半径1mぐらいしか照らさないので、道の両脇の様子はもちろん、道の先がどのようにつづいているのかさえ見えない。

歩き始めて10分もしないうちに、甘露水という湧き水が汲める場所の看板に突き当たる。

水場までは本道からすこし下るようではあるが、真っ暗なのでどれぐらい下りるのかわからない。

まあ、2L背負ってるから足りるだろう。

4:30、三合目に到着。

ここで、ポン山という440mぐらいの高さの山に続く道と分かれる。

ストロボを焚いているのではっきり写っているが、ストロボを焚かずにヘッデンだけの明かりだとこんな感じ。

手ぶれ補正機能でも補正しきれないほどシャッタースピードを落としてこの状態である。

森の木の葉の隙間から明けかかった空がわずかに紺色を見せているが、まだまだ森の中は暗い。

道を木の根が横たわっていると、行き止まりに迷い込んだかと不安になるぐらい先が見通せない。

宿の泊まり客の1人がガイドを連れて先行していて、彼らの煌々としたLEDヘッデンの明かりがときどき見えるとほっとする。

小刻みにアップダウンを繰り返す道でゆるやかに標高を上げながら、5:00ごろに四合目に到着。

ようやく明かりがなくても周囲が見渡せるようになったし、ちょっとした広場には丸太で作ったベンチがあるのでここで朝ご飯を食べることにした。

宿で用意してくれた、おにぎりと唐揚げのお弁当を頬張っていると、後発の登山者が登ってきた。

序盤であんまりのんびりしてはいられないと思って、ガツガツとおにぎりをむさぼっていたのだが、この薄暗い中でわたしの姿を見た彼は、一瞬ぎょっとしたに違いない。

耳のとがった少女がスマホを片手に「ウェルカムトゥー メァンガ」って耳元でささやきそうな薄明かりの森のなか、弁当を平らげたらすぐに歩き出す。

四合目から20分ほど歩いたあたりで、ようやく山を登る斜度になってきた。

道の脇に生えているダケカンバは、雪の重みのせいか幹が這うように横に伸びている。

5:50ごろ五合目に到達。

地元の山でトレーニングをしてきたおかげで、ここまで息が切れることもなく楽に歩いてこれた。

振り返ると、宿がある町が見える。

ふもとは星空が見えるほど晴れていたけれど、標高を上げると雲がかかってきた。

なかなか明るくならない北側の斜面、雲が低くて展望も開けないが、ヤマハハコたんのつぼみに癒やされつつあるく。

いつの間にか森林限界を超えて見渡す限りハイマツの六合目に到達したのは6:25ごろだった。

第一見晴台とのことだが、真っ白で何も見えない。

まずまず順調か。

しかし、ここから傾斜がきつくなる。

尾根をジグザグに登りながら、6:50ごろに七合目に着いた。

ここまでせいぜい、横たわる木の根っこが小さな段差を作っていた程度だったが、ここからは大小の岩の間をよじ登る道になる。

歩くペースが急速に落ち、七合目と八合目の間にある第二展望台に着いたのは7:40ごろ。

やっぱり霧で何も見えない。

脚は辛いが気持ちはまだ軽い。

稜線を歩くルートはときおり冷たい霧の風が吹き付けるが、それさえ楽しむぐらいに余裕はある。

汗だくの体に冷たい風が気持ちいいのだ。

足下では1輪だけ花を付けたノコギリソウたんが応援してくれている。

8:00ごろ、八合目である長官山という峰に到着した。

予定より若干遅れ気味か。

ここからは傾斜が緩くなり、ややも歩くといったん下るので楽になった。

八合目と九合目の間にある避難小屋に着いたのは何時だっただろうか。

写真を撮り忘れ、GPSロガーも電池切れで止まってしまったので記録が残っていない。

避難小屋では長めの休憩を取り、汗と霧でびしょびしょになったシャツを着替えた。

さすがにじっとしていると体を冷やしそうだった。

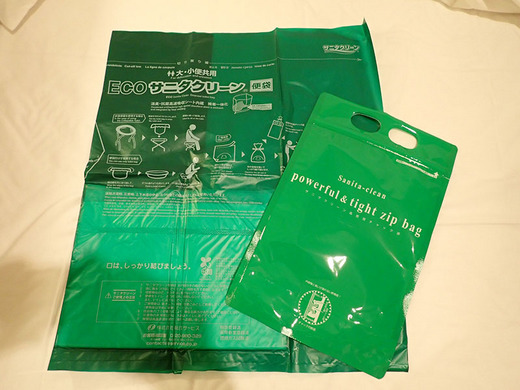

ここですこしトイレの話。

利尻山にはトイレがない。

なので、登山者には携帯トイレという名のポリ袋を携行することが強く推奨される。

袋はだいたい45L容量のゴミ袋と同じぐらいの大きさ。

そして、トイレブースが六合目から九合目までの間に3カ所あって、便座が設置されている。

避難小屋はトイレブースがある箇所のひとつなのである。

袋を便座にセットして、その中に用を足すのである。

袋の中には紙おむつと同じような吸水ポリマーのシートが入っているので、チャプチャプしないようになっているということだろう。

汚物入りの袋はさらに、チャック付きの外袋に入れて登山者には自分が出した排泄物は持って下山してもらうというスンポウである。

下山後は回収ボックスに入れると、地元の有志が回収してくれるのだそうだ。

いやはや、地元の有志には頭が上がらない。

わたしは今回、11時間の山行中に、小すら一滴も出なかったので使わなかったが、いくらチャックのついた袋だとはいえ、臭いんだろうなあ。

さて、話は戻って、山小屋で汗がひくまで休憩しながら、天候の回復を待ってみる。

どうにも回復の見込みがないようなら、ここで引き返すことも念頭に置きつつ、合羽を着て待機。

窓の外に目を向けると、うっすらと日が差しているようだ。

ほかの登山客に付いているガイドが、ふもとからの情報を話しているのに聞き耳を立てると、どうやら回復に向かうようである。

よっしゃ、Goだ!

避難小屋から歩き始めてすぐ、雲が切れて山頂のシルエットが見えるようになった。

雲が切れたりかぶったりを繰り返していたが、ついに完全に青空が広がった。

利尻山の山容は裾が広がった富士山のような姿。

だから利尻富士とも呼ばれている。

しかし富士山とは違って、山頂が鋭くとがっている。

これは利尻山が8000年間にわたって噴火していないことによるものである。

もともとは富士山のようにお鉢があったのだけど、やがてお鉢が侵食されてマグマの通り道の芯の部分だけが残ると今の利尻山のような姿になる。

お鉢の周りは噴出後に冷えて固まったので浸食されやすく、芯の部分は圧力を受けた状態で固まったから硬いのである。

雲がすっかり晴れて、見渡せば空と海の境界線が曖昧なほど青い。

よく見ると水平線の向こうの左のほうに陸地が見える。

ロシアの大陸、沿海地方だろう。

サハリンぐらいは見えると思っていたが、大陸が見えるなんて期待以上の絶景だ。

北の方角に目をやると、礼文島が見える。

サハリンは雲に遮られて見えない。

日が差すとまた暑くなってきたので、合羽を脱いだ。

山頂からのさらなる絶景に期待を膨らませつつ、軽い足取りで登って9:30ごろ、九合目に到達。

この急登、最後のひと踏ん張りである。

だが道は険しく、七合目からの岩場よりさらに大きな岩をよじ登る。

再び雲に覆われつつある空に気をせかされつつも、大幅にペースダウン。

岩場を過ぎると、赤いスコリアが覆うエリアになる。

富士山にも見られる、鉄分を多く含んだ軽石だ。

ビー玉ほどの小石は歩幅を大きく踏み出すと軸足が滑って登りにくい。

休み休み登りながら、10:20ごろに

沓形ルートとの合流点に到着。

わたしが今回登ってきたのは

鴛泊ルートという中級者向けのルート。

沓形ルートは上級者向けで危険を伴うのだそうだ。

10:30ごろ、大きくえぐれた場所が現れた。

深さは3mぐらいだろうか。

実は人が歩くことによって登山道が徐々に削られていき、このようにえぐれた状態になったのだそう。

この日は登山道を補修している方がいて、大きな資材を背負子にくくりつけて登ってきていたのだ。

つくづく頭の下がる思いである。

山頂まであと少し、重くて上がらない脚にムチを打って登ると、スコリアの表面に苔が繁茂しているエリアに来た。

ん?なんだか苔が蛍光を放っているような…

ヒカリゴケの類い?

いや、近づいて見ると苔が霧から得た水分を蓄えて水玉を作り、艶を放っているのであった。

終始晴れていたら見られない光景だ。

そんな苔たちの緑に救われながら、えっちらおっちら登り続けて11:00ごろ、ようやく山頂に到着した。

登り始めてからここまで6時間40分。

予定より30分ぐらい多くかかってしまったが、まあ、こんなもんだろう。

雲が晴れないか、20分ぐらい待ってみたけれど一向に雲が薄くなる気配はない。

風が強くて、体感気温は氷点下。

手袋をしなければ指先がかじかんでくるし、合羽のフードをかぶらなければ耳たぶが痛い。

山頂からの景色は諦めて下山を開始した。

しかし、下りは輪をかけてきつい。

大きな岩をよじ登った九合目までは、下るときのほうが脚への負担が大きいのだ。

そして八合目から七合目の間の岩場で太ももの前の筋肉、ハムストリングスが限界を迎えた。

もはや脚の力だけでは下り坂を一歩踏み出したときの体重を支えきれない。

トレッキングポールを前に突いて両腕で体重の半分を支えながら、そろりそろりと下らなければ膝が耐えられずに転びそうになる。

それもやがて大胸筋と上腕三頭筋に疲労が溜まり、おぼつかなくなる。

這々の体で、六合目まで戻ってきたのは14:00ごろだった。

登りは霧で真っ白だった第一見晴台からの景色が素晴らしい。

見込みでは、ここから登山口まで1時間半。

短いようで長い。

しかも1時間半でたどり着けるのかも不安な状態。

なんとか日没までには下山できるだろうけど…

と、不安になりながらも、どうにか見込み通りの1時間半で下山できた。

2Lの水は四合目まで下りたところで空になった。

万一のことを考えたら、あと1Lは多く持ってきてもよかったかな。

ともあれ、成し遂げた余韻に浸りながら宿に帰って露天風呂に浸かり、夕食は利尻の水で造ったという日本酒で独り祝杯をあげた。

ってなわけで、次回は飯テロの時間だ。

つづく

ゴールデンウィークの中日はエリーゼで福島県の吾妻磐梯スカイラインまでドライブに行ってきた。

ゴールデンウィークの中日はエリーゼで福島県の吾妻磐梯スカイラインまでドライブに行ってきた。

GW明けの仕事の忙しさも落ち着いた5月20日、芝桜まつりが開催中の茶臼山に行ってきた。

GW明けの仕事の忙しさも落ち着いた5月20日、芝桜まつりが開催中の茶臼山に行ってきた。

3月末に大阪まで出かけたお花見ドライブの続き。

3月末に大阪まで出かけたお花見ドライブの続き。