昨日の原宿。

「シンセを買いに」行ったのでした。

シンセとは、まぁシンセサイザー。

楽器ですね。

でも電気機器でもあります。

オイラは普段、リアルは秋葉原、ハードオフ、通販で渋谷と成田と海外を良く使うのですが、主に変態モノの輸入を取り仕切っている「福産起業」のアンテナショップ、「Five-G」が、原宿にあるのです。

んで、シンセ。

そもそも何よ?、ピアノと何が違うの?て認識が一般的だと思うので、超偏ったシンセネタを書いてみます、えぇ、ここは「みんカラ」です、クルマネタSNSです、でもいいのですw。

まず、まぁ電気信号を音楽に、な発想は、昔からあったと思います。

「スイッチパチパチしてリズム作る」とか、モールスでもやってたと思いますし、電球時代からそーやって遊んでた人はいたかと。

でもまぁ、「能動的に音程を制御して、楽器として成立させる」のは、まぁ元祖は色々言われてますが、コレとかかね。

テルミン。

こいつは簡易版ですが。

左のアンテナ(?)が音量、右のアンテナが音程です。

実際の演奏は、こんな感じ。

まぁでも鍵盤欲しいよね、ってことで「オンドマルトノ」とかありましたが。

まぁ、「原音」は「発振音」、つまりサイン波に味付けたくらいのモノでした。

「ポー」とか「プー」ですね。

これをどうにかできないか、と「発音」「フィルタ」「そいつらの制御」に概念を分け、モジュール化したのが、所謂「モーグシンセサイザー」です。

今で言う、「減算式シンセ」て奴です。

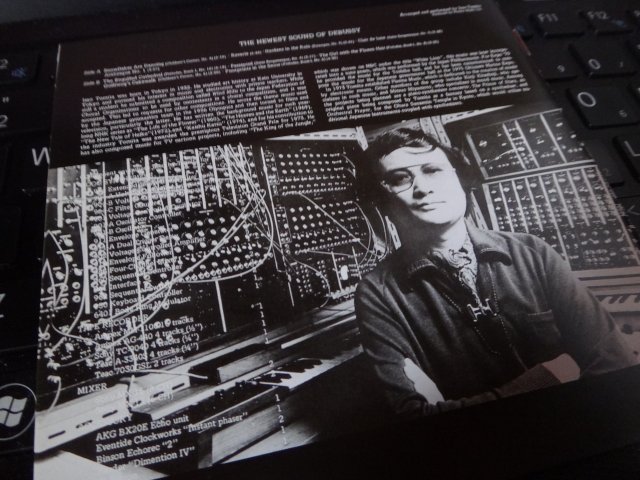

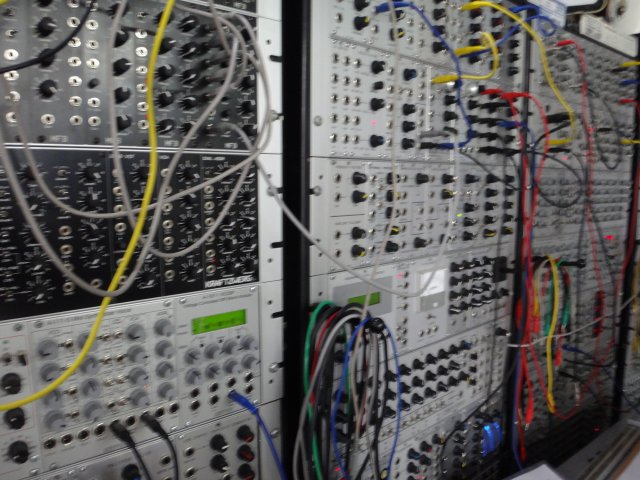

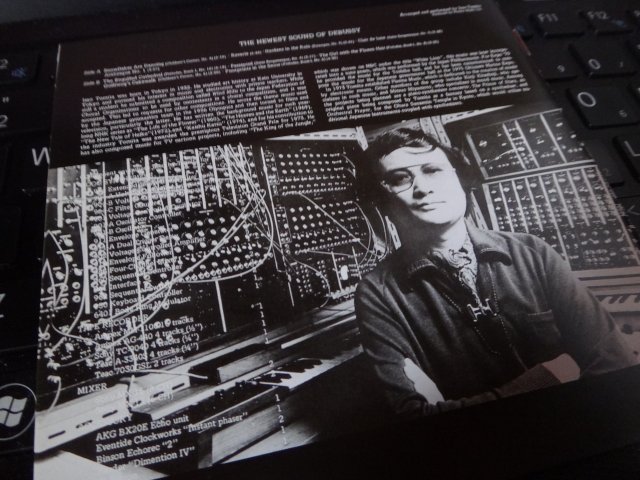

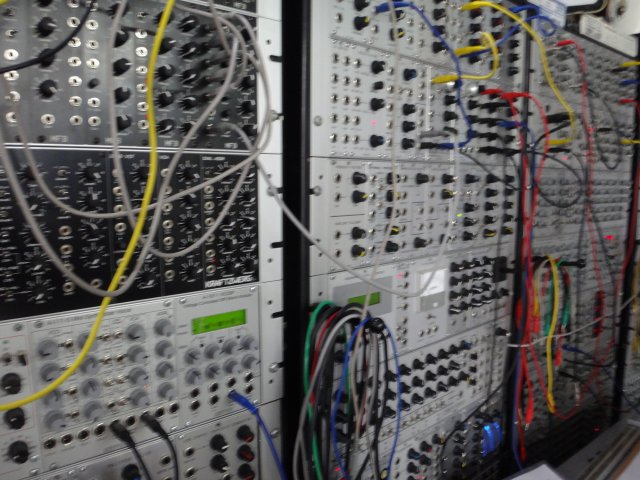

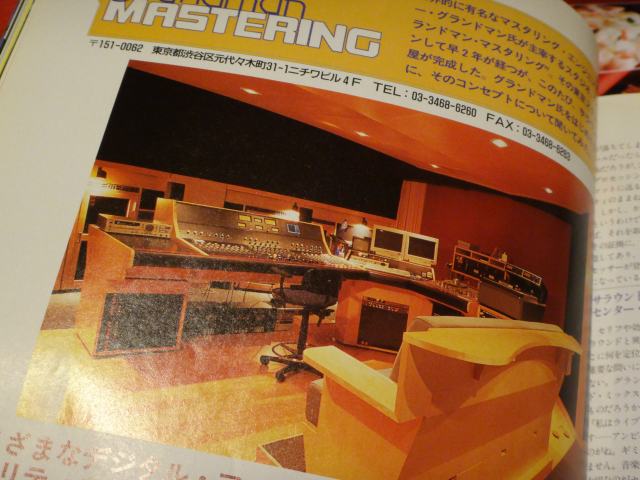

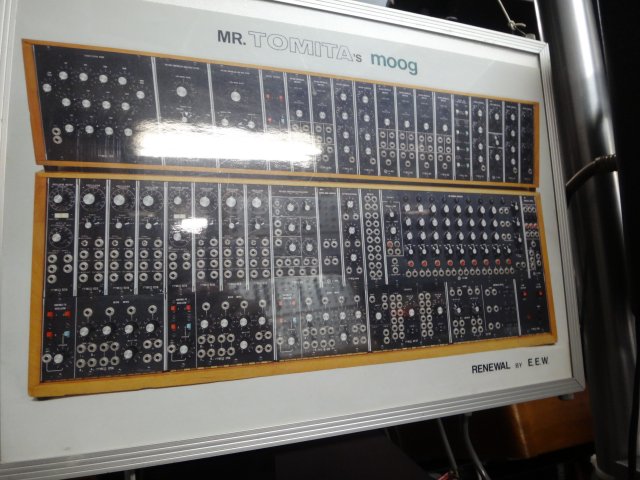

こんなの。

*Five-Gで撮影。

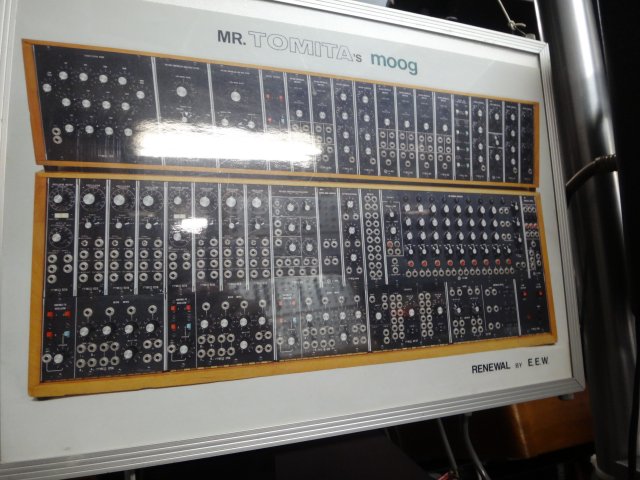

オイラが尊敬というか胎教から影響受けている、「冨田勲」さんのシンセ、らしいです。

まぁ、難しいですが、ギターとよく似ています。

「発音」→ギターの「弦」

「フィルタ」→ギターの「エフェクター」

「そいつらの制御」→ギターの「奏法」

・・・ってやると分かると思うのですが、初期のシンセは機能が独立しており、ケーブルだらけでした。

自分で繋がないと音出ないのですね。

こいつを整理し、「裏」で各ブロックを繋げたものが、所謂一般的に云う「シンセサイザー」の元祖です。

時期的には1970年代前半~中盤、YMOとか、ですね。

Five-Gはこんな「ビンテージモノ」のメンテナンスや販売も行っており、色々ありました。

ま、こんな感じ、昔のソフマップとかも同じ雰囲気だったなぁ・・・。

モーグの「Minimoog」、まぁ有名なシンセです。

ARPの「Odyssey」、YMO好きならどーのこーの、て奴、個人的には派手なスライダーが好み、なんというかワクワクします。

国産もあります、KORGの何だっけ、MS10だか20だか、これも流行っていたらしいです。

Perfumeとかで「声弄り」が流行ってますが、元祖?は「ボコーダー」。

帯域別に切って発振器で再合成する為、まぁロボットボイスになりますよ、と。

YMOで言うと「トキオ」とか、ですね。

「おらーはしんじまっただー」てのは、単なるオープンテープ早回しです。

ま、鍵盤はぶっちゃけ、「邪魔」になってきます。

なので、19インチラックマウントタイプのシンセとかも出てます。

もちろんデスクトップとかもありますよ、ちょっと映ってますね。

オイラ的には「いいからこのシンセ全部欲しい!」ですが、持て余す事請け合いです。

んで話を元に戻すと。

まぁ面倒な「機能が独立している」、シンセを、今では、「パッチシンセ」と云います。

今回はコイツを買いに行ったのでした。

で、パッチシンセご本尊「モーグシンセサイザー」ですが、Five-Gさんに、一部在庫がありました。

じっくり、それはもうじっくり眺めてしまいました。

こんなの。

拡大!。

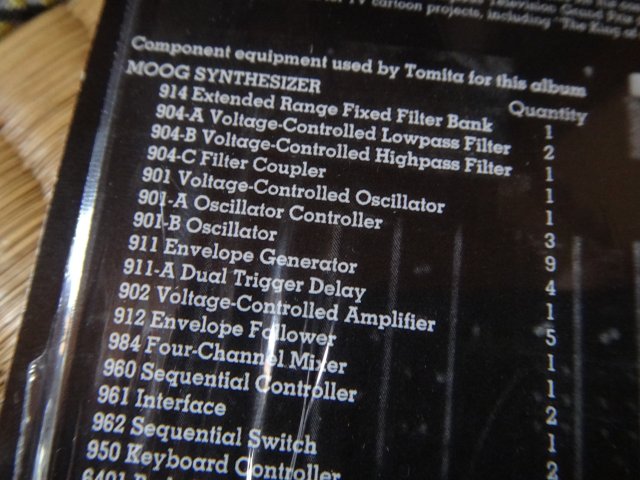

オイラが敬愛する、「冨田勲」さんの「月の光」のライナーノーツ写真にも、同じようなの映ってます。

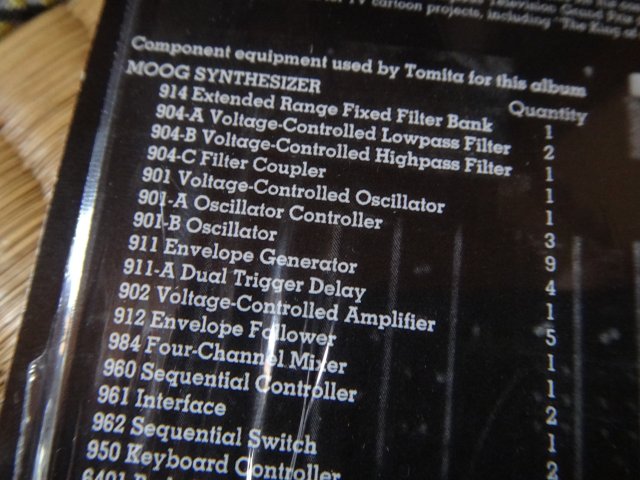

冨田さんは使用楽器を書いてますが、該当するものはありません。

が!、調べたところ、モーグ博士は一時期商標を売ったらしく、その時にリナンバーされていたようで。

「9501」は「901」と「同じ」だそうです、、、本当に音楽的に「同じ」かは、、、かみのみぞしる。

なので、Five-Gにあったものは「901 Voltage-Controlled Oscillator」ですね。

MoogのVCO、「発振器」、いいです、非常にいいです!。

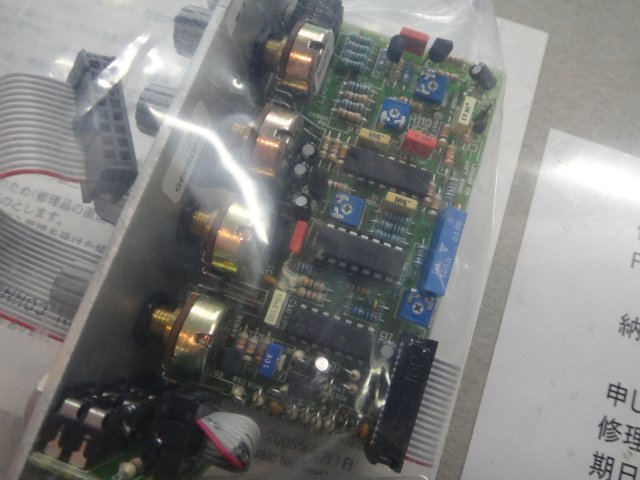

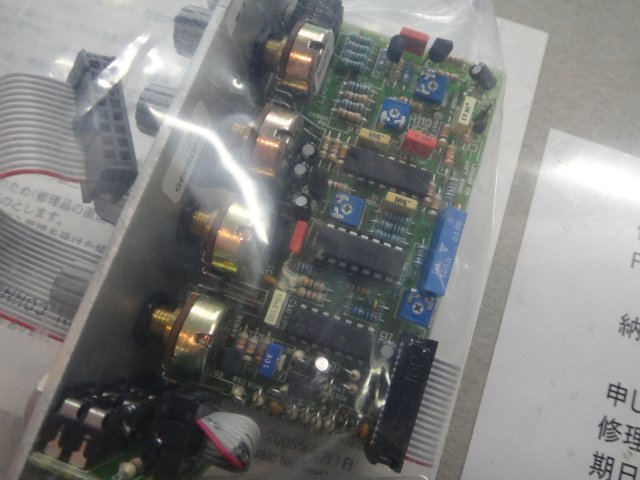

中身もFive-Gさんのご協力も得て、ちょっと盗撮!。

フィルター!。

リングモジュレーターかなんか!。

電気屋的には、、、。

・抵抗定数とか、1ケタ精度高い

・ICナシ、でもTrはあるね

・スチコン、タンタル、積層、電解と、コンデンサの山!、多分音楽的に何かやらかしてる!

・良く見ると両面基板だね

裏はこんなん。

もう完全に「電源!」て感じ。

真空管時代ではないので、多分DCです、それも12と5とかじゃないかね。

でも、、、それにしては「端子の余裕」が多すぎるので、ひょっとしたら裏面でパッチ組めるように設計されていたのかも知れません。

モーグシンセサイザーは、こんな音がします。

まぁ、当時の「冨田勲」さんは、こんな感じで。

*思いっきり「ボコーダー」使ってますね。

*MMLベースのPC出てきますが、これ「最近」だと思います。

*「VCO」つまり「発振器」を使わない例。

*これは、DAT(デジタルテープ)で録音した「音」をベースに、音を創っています。

*オイラは世代じゃないですが、「新日本紀行」時のインタビュー。

*冨田さんは「宇宙の音」を曲に織り込む事を実践していらっしゃいます。

*やりくちは、1つ上のDAT流し、ね。

パッチシンセ組み合わせは、こんな感じの動画で分かるかと。

んで、Five-Gさん。

ステキなお店です、てか散々店内写真出した後だけど。

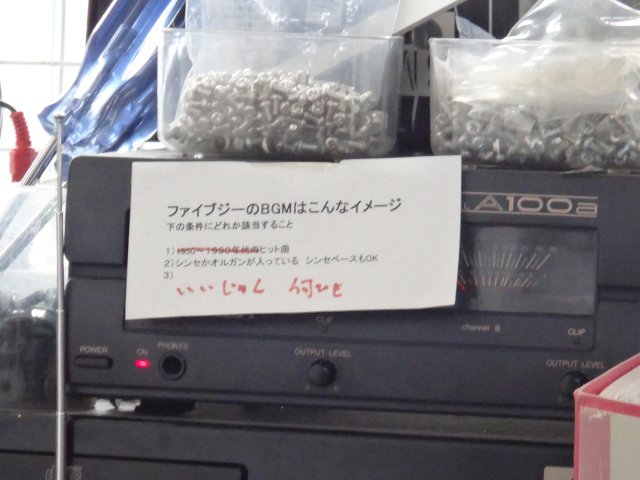

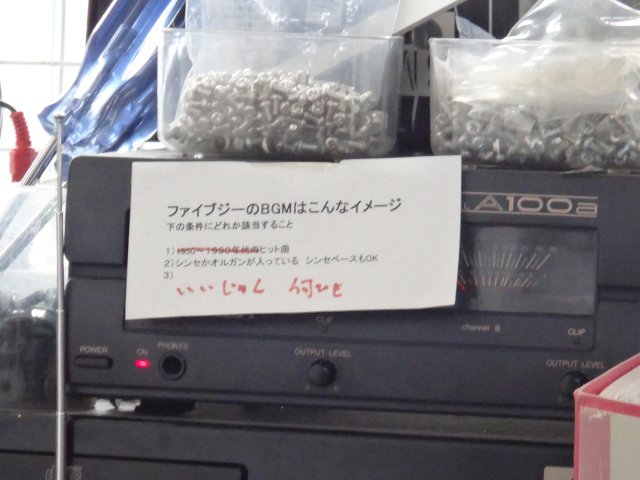

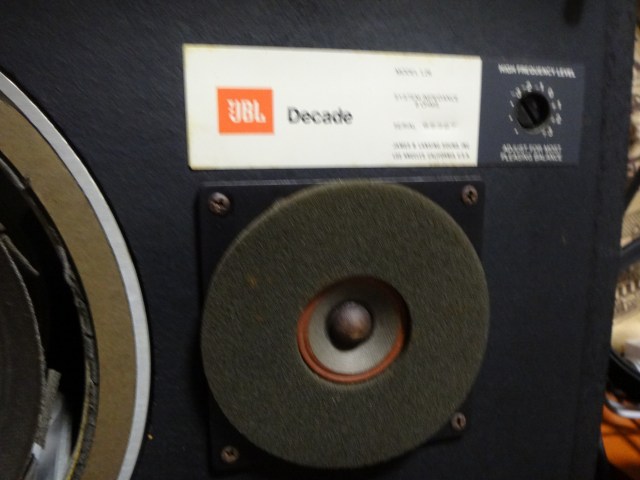

まず、コレ。

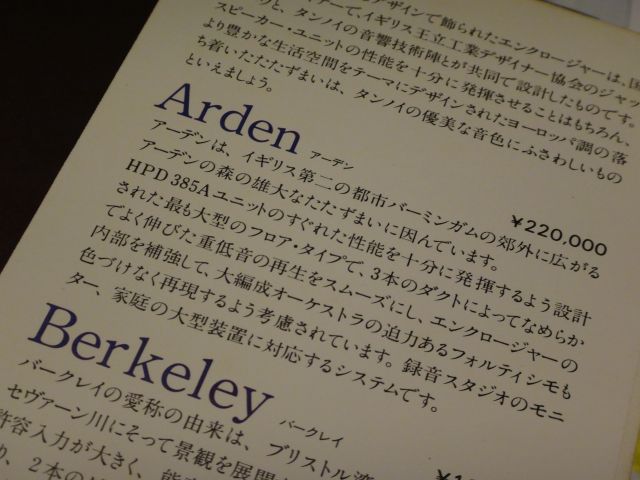

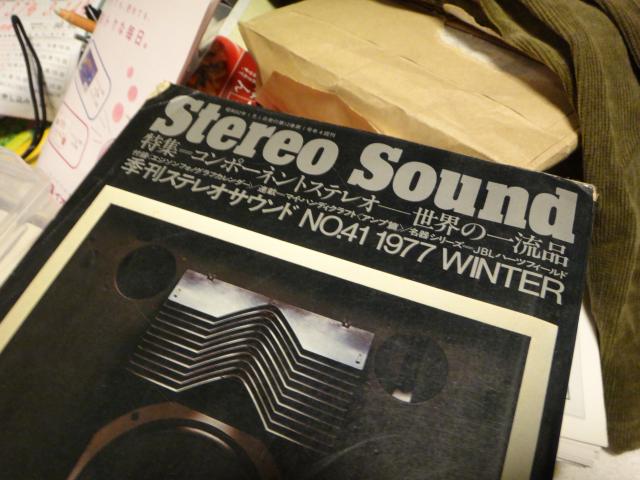

書いてある内容も熱いですが、さりげなくYAMAHAのA100aというアンプを店内音楽用に使っているあたり、凄いなーと!。

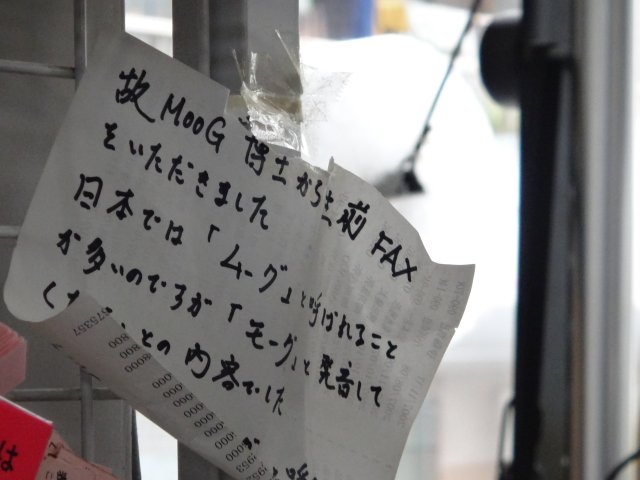

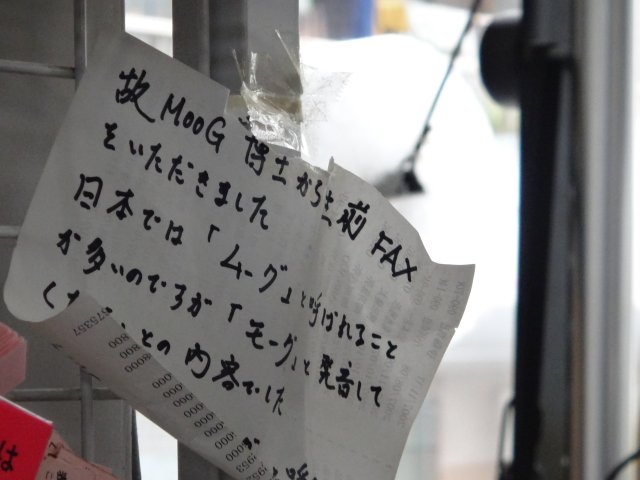

んでコレ!。

すみませんオイラも間違えてました。

*ちなみに基本的に許可撮って撮影しとりますよ!。

で、まぁ。

肝心の「オイラが買ったシンセ」は、こんなんです。

なんというか熱く色々魂を激しくくすぐられるスパゲッティ具合が堪りません。

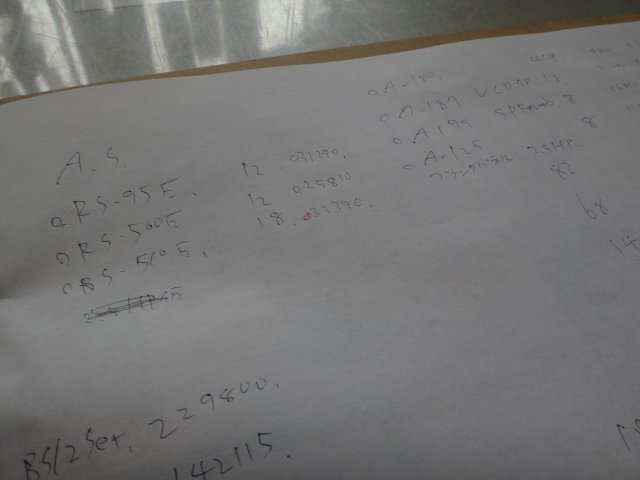

買ったのは、「DOEPFER A-100BS/2」、これ「3列」あるのですが、「2列」しか入ってません。

残り1列ギッシリと、発音だのエフェクトだのつけまくり。

まさかのDSPエフェクトとかも入れちゃいました、なんだこの折衷具合。

もうね、変態音出しまっせ!、的な。

お見積り、まぁその場で発注。

Moog時代と違い、Doepferのは、ちっこいです。

基板も片面、裏にジャンパが3本。

詰め込み具合がカッコイイ!。

つーわけで。

一部モジュールが在庫切れで1月後、ですが、基本的に1週間程度で納入予定。

すげー楽しみ!。

あとでかく

あとでかく あとでかく!。

あとでかく!。

こんにちは、ゆうかりです。

こんにちは、ゆうかりです。 これはもう完全に「自論」ですが。

これはもう完全に「自論」ですが。

昨日の原宿。

昨日の原宿。

帯域別に切って発振器で再合成する為、まぁロボットボイスになりますよ、と。

帯域別に切って発振器で再合成する為、まぁロボットボイスになりますよ、と。