こんばんは、最近ニートなゆうかりです。

表写真は、昨年の大震災で床に転がっちゃった「ラックスキット A3500」です。

ラックスマンは現在高級メーカーですが、「キット」とか出してた楽しい会社です。

そろそろコイツ復活させね?、と親に提案していたり・・・。

ちなみに組み合わせるスピーカーは、タンノイのアーデン。

38cm+16cmな同軸2Wayという、すげー楽しそうなスピーカーです。

が!、エッジウレタンがもうボロボロなので、同時にオーバーホールが必要かな、と。

さて。

最近、電気屋成分に飢えているので・・・。

また、NTW PROさんとオーディオ電気話でかなり深く行って楽しんでしまっているので。

今日は、「アンプ用キャパシタ」について、掘り下げていこうかと。

オイラ的には、「一般車両とプリウスでは、効果のあるキャパシタは違う」と思っています。

以下、その論拠。

そもそもキャパシタですが。

オイラは、「ロジック回路のパスコン」と同等、だと見ています。

ロジックICは基本矩形出力が理想です。

が、そのままだと、電源に矩形的な電流を要求します。

この微分的に大きな電流の動きを補填するのが「パスコン」です。

役割は2つあり:

・各ICからの大電流要求に応える

・各ICの大電流要求を他の系に影響与えないように抑える

があります。

・・・コレのデカいのが、「オーディオ用キャパシタ」かなーと。

つまり、「ロジックIC」が「アンプ」、「パスコン」が「キャパシタ」ですね。

それぞれの特徴と、考えられる効果を掘り下げてみましょうか。

■各素子からの大電流要求に応える

まぁ、「元々汚れた電源をキレイにして素子に渡す」、「大電流要求時の電源キャパを一時的に上げる」ってこと。

ロジック回路の場合、電源をキレイにすることで出力安定化、スレッショルド電圧の安定化、出力波形の改善を図ることができます。

オーディオの場合、「オルタネーターノイズがSPから鳴る」等の抑制ですね。

一般の車両の場合、オルタネーターやイグナイターが脈動を引き起こす要因になります。なにせ思いっきり可聴域で回ってますから、エンジンとか。

■各素子の大電流要求を他の系に影響与えないように抑える

「電源を汚さない」、ってこと。

ロジック回路の場合、ICが大電流を要求した際、要求電流の一部をパスコンが担う事で電源への負担を軽減!、的な。

オーディオのキャパシタで言うと、「キックなどズドンと電気食う時に同期して室内灯が暗くなる」等の現象抑制、ということになります。

んで、一般車両の場合、上記2点を抑える役割として:

・キャパシタ

・サブバッテリ

が、また別のアプローチとして

・電源フィルタ

・オルタネーター増設、高容量化

などがあります。

で、問題はプリウス。

プリウスは補機バッテリーはありますが、オルタネーターはありません。

メインバッテリーからDDC(IGBT)使って12V作っています。

DDCはPWM動作。

チョークコイルの前は、「平均後」12V(本当は充電制御の関係で、13.5-14.7Vくらい)になるように、メインバッテリーの200V?を1:10?の割合でスイッチしています。

それをチャージポンプ(コンデンサ)とチョークコイル(L)を使って「DC12V」を作り出しています、多分。

つまり、補機側のコンデンサに200Vでガッツリ充電して入力OFF、コイルでじんわり12Vづつ放電させ、コンデンサの電気が足りなくなったらまた200V充電させるの繰り返し。

多分素子はIGBTなので、この繰り返しは「1MHz」くらいかと。

なので可聴域にはノイズ乗りにくいと予測しています。

んで、一般車両で「キャパシタつけると音圧が安定し、電源系にもダメージ行きにくい、また音質も安定する」は、プリウスには「そのまま当てはまらない」気がしています。

理由は上記のとおり。

普通のクルマでは:

・オルタネーターノイズなど、可聴域での脈動成分が多い

・そもそも平滑コンが系に少ない

・平滑コンの役割を、バッテリーが担っている

ですが、プリウスの場合:

・DDCなので脈動成分の周波数が高い

・チャージポンプあるので「平滑コンがある」

・走行中は補機バッテリーに頼らない(と思う)

・・・なので、「可聴域のおおざっぱな脈動を抑える」事を目的とした「一般車両用のキャパシタ」は、オイラは「あまり意味が無い」と思っています。

では何が効くのか。

そこでオイラは「電気二重層キャパシタ」つまり「スーパーキャパシタ」に注目しました。

スーパーキャパシタは電解コンデンサに比べて

・応答が早い

・容量が多い

・電圧が小さい

特徴があります。

で、オイラはロックフォードの「RFC10HB」を用意してみました。

10Fのスーパーキャパシタです。

ロックフォードのコイツは、GND側にも工夫が見られます。

キャパシタはバッ直でパラに繋ぐので、アンプ以外の電気部品にも効いてしまいます。

結果、「おおざっぱ」です。

ロックフォードの奴は、スーパーキャパシタとアンプGNDのループが小さくなるように、「アンプGND接続用端子」が存在します。

中開けてないのでどうなってるか分かりませんし、RCA系など「GND非フロート前提」な系があるので、完全に電源系がフロートしている可能性は無いと思っていますが、Lくらい入れてある気がします。

プリウス+スーパーキャパシタの場合、以下のメリットが考えられます。

・チョークコイルの周波数特性以上の鋭い電流要求に耐えられる

・パルス的な立ち上がり、立下りに対してDDCの追従時間を稼げる

音的に云うと:

・矩形波、若しくはサイン波の途中からガツンと入る曲等で、スピード感が得られる

・チョークコイルの「味」を消すことが出来る

なので、「プリウスにはスーパーキャパシタ」かな?と思っています。

が、怖いのも事実。

スーパーキャパシタは「応答が早い」つまり充電方法間違えると大電流が流れます、ショート然り。

結果、簡単に爆発します。

懇意にしているDの方が取り付けを嫌がった最大の要因です。

なので、施工はプロショップで。

また、同じく「バッテリー上がり」の時にも超注意が必要です。

「じんわりと」チャージカードを使って充電させないと非常に危ないです。

なので、バッテリー上がりの際は、オーディオ系のメインヒューズを抜き、そこにチャージカード、若しくはチャージカードに使われているのと同じ定数のセメント抵抗を付けて、「ゆっくり」充電させることが必要です。

この際、「システムOFF」である必要があります。

#じゃないとアンプが電気引っ張るので、いつまでたっても充電できない。

でもまぁこれは、よっぽど容量の小さいキャパシタでない限り、どのキャパシタでも一緒です。

まぁぶっちゃけ、「キャパシタ付けたらバッテリー上げるな!」が正解ですね。

バッテリー交換時も、ハンドリングノウハウのあるプロショップにお任せするのがいいと思います。

で、10Fのスーパーキャパシタ買って、プロショップ、「コルトレーン」さんに持ち込んだのですが、まぁ取り付け拒否食らいました。

#んで今ソイツはziro!さんとこにある、と。

コルトレーンさんは、「音を丸くする要因」を嫌います。

なのでL成分が多いYellow Top等に否定的なのです。

要は、「大電流をガツンと流せる」電源系をコルトレーンさんは目指しています。

普通の電解コンなキャパシタは、L成分を含みます。

なので、下手すると「音が丸く」なります。

スーパーキャパシタはL成分が少ないので、音があまり丸くならないと思っています。

但し残念ながら、スーパーキャパシタは「新しい素子」です。

オイラは最適解だと思っていますが、コルトレーンさん、そこまで頭が追いついていないようです。

ちなみにウチのプリウスさんは、「大容量デジタルアンプ用の大き目なパスコンがあればいい」という考えから、BA LabのBE-101をサブウーファー用アンプに取り付けています。

0.38Fと容量は少ないながら、電解コンデンサの構造を工夫し、内部的にパラになっているので立ち上がりが早く、スーパーキャパシタまでとは行かないけどまぁ安定するかな?と思っています。

スーパーキャパシタは、オイラは「危ないけど効く!」「サブウーファ、メインアンプ双方に効く!」と思っています。

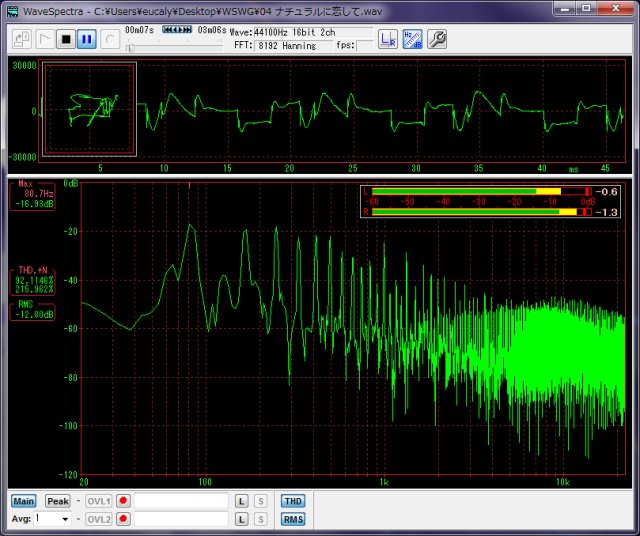

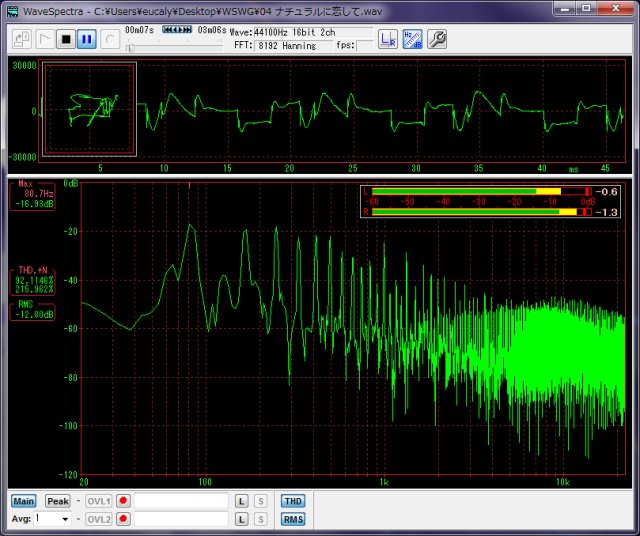

論拠は、下の波形を見て下さい。

Perfumeの「ナチュラルに恋して」冒頭部分。

最近JPOPでもテクノ風の作り方が蔓延しているため、波形に「垂直立ち上がり、立下り」が入ってくるケースが多いです。

見方は、上部が10msオーダーでのオーディオ波形、下部が表示されたオーディオ波形をFFT(周波数可視化)したものです。

オーディオ波形は、理想では「そのままスピーカーの動き」になります。

また、基本的に「アンプはこの電流波形を要求」します。

が!、これに耐えられるキャパシタはなかなか無いでしょう・・・。

#やっぱスーパーキャパじゃね?、的な。

ちなみにカーオーディオ用アンプは、「脈動前提」で設計している筈です、よっぽどの変態でない限りは、「外部にキャパシタ」無くても系として成立します。

現に、カロXシリーズとか、シリーズ内に「キャパシタ」無いですよね?。

プリウスは脈動の出方が大きく異なるので、「一般車両用の、一般的なキャパシタ」がマッチするかどうか、オイラは大いに疑問です・・・。

ま、以上です。

でもオイラは、電気屋的な観点からしか分かりません。

官能的にはどうなのか、サッパリです。

キャパシタはCなので、位相を持っている筈ですが、「それが音が良くなる要因」の場合は、上記理論は当てはまりません。

さて、真相はどうなんでしょう、ね。

こんばんは、最近ニートなゆうかりです。

こんばんは、最近ニートなゆうかりです。

「OFF会」という言葉があります。

「OFF会」という言葉があります。 さて今日から、新年度。

さて今日から、新年度。