SUS304の錆の(細かい)取り方

SUS304の錆の(細かい)取り方|

20200320 オイルクーラー仕様変更 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/08/30 01:52:11 |

|

|

在庫T10球の全長比べ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2017/07/20 07:46:54 |

|

|

車検(7年目)に行ってきた。 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/11/13 21:29:03 |

|

|

オレンジ号ZC11S (スズキ スイフト) 2025年現在、新車から21年間乗っています。 リーマン・ショックで、地元の工場が閉鎖し ... |

|

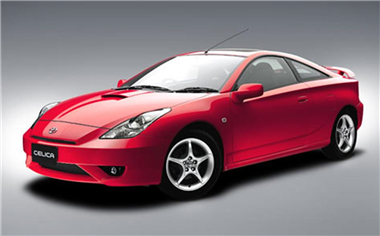

トヨタ セリカ 初めての車。 2000GT・LB・サンルーフ付 SOLEX最終車。 18000km中古で ... |

|

三菱 ミニカエコノ FR 550CC 3Door サブ車。 嫁さんが新車から、途中から私が、計9万km乗り ... |

|

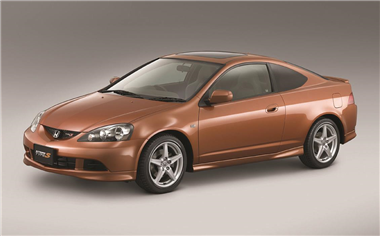

ホンダ インテグラ 初代インテグラ 5Door ZS 新車から13万km乗りました。 シングル・キャブですが ... |

| 2025年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2024年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2023年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2022年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2021年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2020年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2019年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2018年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2017年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2016年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2015年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2014年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2013年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2012年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2011年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2010年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2009年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2008年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2006年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |