昨年、一昨年と20年前を振り返った次には、さらに20年を遡るを続けてきました。今年もやろうと決めてはいたのですが、企画はたってもブログに超す時間が中々確保できず、苦労させられることしきり。元は成人式ネタですから、あまり時間を開けたくもありませんし。

本業の多忙を縫って、何とか作ってみました。20年前より40年前の方が文章が簡単に浮かんだのに大いに助けられた、という話もあったりします。

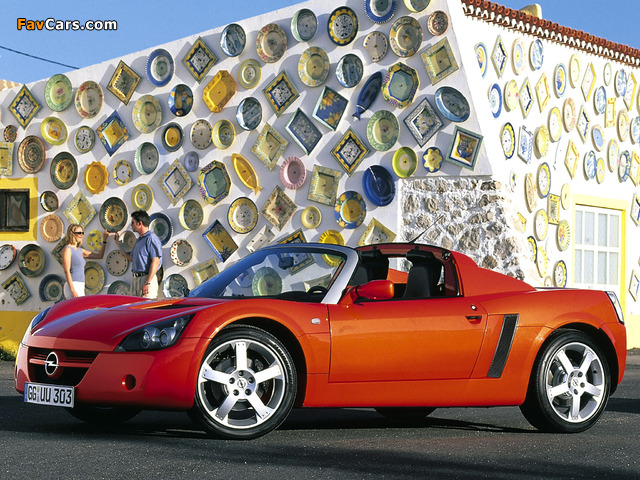

〇トヨタ

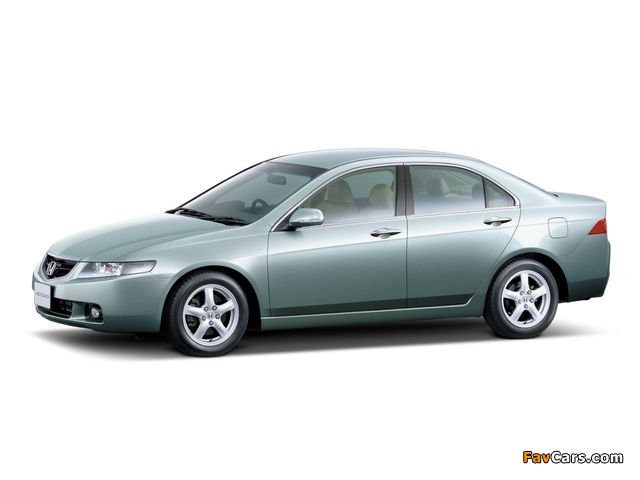

5月19日 ターセル/コルサ(フルモデルチェンジ)/カローラII(新発表)

試作に近かった初代ターセル/コルサを、3兄弟に広げつつ、ファミリアに対抗できるだけの商品力を持たせたのは、かなり周到な商品企画あってこそかと。周到が過ぎて、特にスタイル面でファミリアの真似と酷評されたのも事実ですけれども。

画像の通り、ターセルは5ドア、コルサは4ドア、カローラIIは3ドアをイメージリーダにしてキャラクターを分けていました。この中では当初カローラIIのみに設定された3ドアが特に好評で、翌年にはターセル/コルサにも追加されることになります。並行してこの時期には割と3兄弟間で異なっていた仕様や設定の相違は徐々に共通化が進み、やがて販売店の違いによる正しくバッジエンジニアリングへと転じていきます。

8月30日 スプリンター・カリブ(新発表)

3兄弟に遅れる事、約3ヶ月。

前年のモーターショーに「RV-5」名で出品された4WDワゴンが、スプリンター・カリブ名で加わることになります。スクープ段階では、カローラIIに準じてスプリンターIIと噂されていました。

FF縦置きのメリットを生かして、70カローラのリヤアクスルを流用しつつで4WDを構成。その成り立ちには、4WDの先駆者レオーネとの比較で、安直なマネという批評がありましたが、特種なジャンルと認識されがちだった4WDを身近にした点は評価すべきと思います。

見所はむしろスタイリングかもしれません。低い車がカッコ良かった時代に、ミドルルーフのワゴンボディのみというのは、個性的なリヤスタイルと相まって意欲的に映ったりします。

※RV-5の画像もありましたので、参考掲載してみます。架装を外せば、かなり市販車に近い装いですから、一年前の時点で相当仕込みは進んでいたのでしょうね。

11月8日 タウンエース・ワゴン(フルモデルチェンジ)/マスターエース・サーフ(新発表)

ワンボックスワゴンブームの一角を占めていたトヨタは、この年ライトエース以外のワンボックスを一新。タウンエースと新たに追加されたマスターエース・サーフは、従来型あるいはライバル車等のワンボックスから大きく進歩した、フラッシュサーフェス主体のモダンなフォルムに驚かされたものです。このスタイリングは、ライバル車の次世代にも影響を与えたと認識しています。

リヤアクスルが、リジッドながらもバンと共通の板バネからワゴン独自のリンクコイルへと変わったのも、新たな時代を感じさせたものです。バンとワゴンでサスを変えるというのは相当な決断だった筈と推測します。

12月9日 ハイエース・ワゴン(フルモデルチェンジ)

上に掲載したタウンエース系の翌月に登場。

どうしても比較してしまう訳で、こちらはルーチェレガートを連想させる縦目に驚かされたくらいで、デザインとしては保守的に映ったことを思い出します。

もっとも、特にバンの方はキャラバン/ホーミーと激戦状態でしたし、長らく搭載され続けてきたR型エンジンの世代交代対応等、近代化の視点でも必要なモデルチェンジではあったのでしょうね。

トヨタは、OHV1.8Lの13T、OHC2.0Lの21Rに替わる新世代エンジンとして、縦置きにも横置きにも使えるS型を乗用車に展開していましたが、ワンボックス&商用車系にはOHVのY型を新たに起こしています。敢えてのOHVだった筈で、座席の下にコンパクトに収めたいから、がその理由と読んだ記憶があります。

1月19日 コロナ FF5ドア(車種追加)

当時の扱いは車種追加ということで掲載を迷ったのですが、実質的にはモデルチェンジ同等ということで掲載することにしました。この時期のトヨタ特有の周到な戦略を象徴する一台とも思えますし。

カムリ/ビスタ、カリブと前年に姿を現していた車の市販化が続く中、予想外の姿に驚かされたのが、このFFコロナでした。130型で設定のあったリフトバックは140型になく、後からFFで追加されるという噂はありましたが、誰もがビスタの兄弟車という予想を立てていたのです。

それだけにスタイルはもちろん、シャシーも異なる形での登場にはかなり驚かされたものです。

もちろんこの5ドアだけに留まることはなく、4ドア・ツインカムと順次の移行を

果たして、実質的にはモデルチェンジという位置付けになっていきます。この移行、一見では慎重に映る一方、登場順等、よくよく考えると理路整然としているのが何とも恐ろしいところではあります。

もっとも、この5ドアだけは急遽投入された疑いはありまして、当初の1.8キャブ&3ATは、一年も経たない4ドアの追加時にセントラルインジェクション&4AT化され、1.8EFI・1.5等エンジンバリエーションも大幅に増やされています。

FRコロナは、登場当初こそ910の連勝記録を止めましたが、新たに追加された4ドアハードトップが追い風となった910にしばらくすると逆転され、次第に劣勢になるという状況でしたから、早期投入が求められたのかなとは。

トヨタは、この年の7月、自工と自販が合併していまして、この後の新型車攻勢に大なり小なり影響を与えたと見受けています。カローラ・クラウンといったメインの大物は翌年度に控えつつ、谷間の年を感じさせない展開ですし。

これら新型車以外にも、ツインカム24、ツインカムターボ、ディーゼルターボが投入されて、市場の大きな話題となっています。特にツインカム24は、トヨタの悲願でもあった2.0Lクラスで日産との逆転にも大きく寄与していくことになります。

〇日産

4月27日 パルサー(フルモデルチェンジ)

6月1日 ラングレー(フルモデルチェンジ)

6月15日 リベルタビラ(新発表)

ファミリアに影響されたのは、日産も同様だったと言えるでしょう。

3・4・5ドアを揃えて、3兄弟に配しつつ各車を別の販売系列で売るという戦略もトヨタと軌を一としていました。

今視点で眺めて驚かされるのは、先代の末期でパワートレーンを一新したとはいえ、先代からの踏襲が優先されていて、同クラスであるサニーとの共用が意外なほど少ない点が挙げられます。

日産直系の鶴見とプリンス由来の荻窪という開発拠点の違いがその理由と推測しますが、購買層も含めた外野的視点では何とも理解しにくいとしか。パルサーの発表時点では2ボックスのN12と3ボックスのB11で差異を表すのかなと予想していたら、間もなくこちらにも3ボックスが追加されたのはさらなる驚きでありました。

その3ボックスの兄弟車リベルタビラの登場を機に前年に登場したバイオレットリベルタはラインナップから落とされています。日産店としてはブルーバードに近すぎて売り分けに苦労させられたバイオレットリベルタよりも、当時の売れ筋の一つである1.5セダンに販路を広げられるこちらの方が歓迎されたようです。

8月24日 プレーリー(新発表)

先月取り上げたばかりですので、今回は略とします。

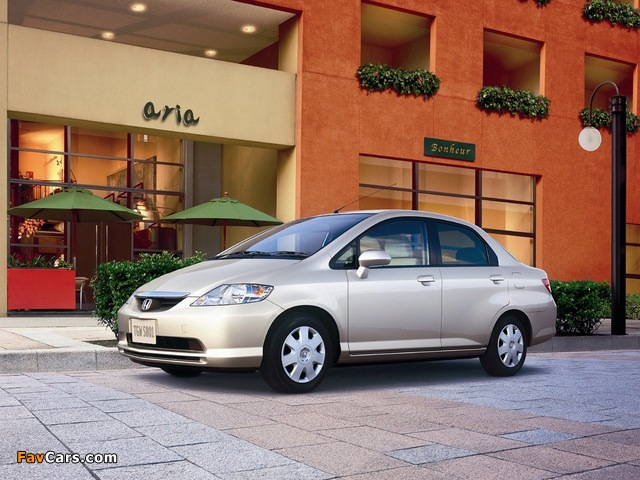

10月22日 マーチ(新発表)

シャレードの好評を受けてか、当初は穴場的存在だった1000cc市場が再び注目されるようになり、その二番手に名乗りを上げたのが日産でした。

発表当時から明らかにシャレードのフォロワーと映っていましたが、日産からしてみれば、サニー、チェリーと長く続けてきた市場でもあり、元祖はこちらと言いたかったのかもしれません。

NX018名でモーターショーに出品後、車名募集で注目を集めるという手法はサニー登場時の再現でもありました。

※NX018の画像もありましたので、張り付けてみます。スプリンター・カリブ以上に市販車に近い装い(というか、内外装色とシート生地等を除けば、ほぼ市販車のままですね)で出品されていました。

軽自動車からの拡大を意識したシャレードは3気筒でしたが、こちらは逆にダウンサイジング層を意識してか4気筒を選択。当初から3速ATが選べるという有利さもありました。

コストの制約が厳しいことが逆に幸いしたのか、てらいやあざとさを感じさせないキャラクター、プレーリーに続いて兄弟車を作ることをせずに日産店・サニー店・チェリー店へ同じモデルを投入する等、好感の持てるモデルでもありました。

さすがに、ここから10年作り続けるとは思いませんでしたけれど。先日ラインナップから落とされるまでの40年間で4代ですから、長寿を宿命づけられていたと言えるかもしれません。

日産も、創業50周年、ブルーバードのFF化、長らく続いたL型6気筒に変わるV6の投入等、話題を匂わせつつで仕込みを進めていた谷間の年にあたるかと思います。

鶴見が仕込みに勤しんでいる間にプレーリー、マーチと荻窪からの新型車が相次いだという見方もできそうです。

国外では折角築いたダットサンブランドをニッサンブランドへ変更するという変革も進んでいました。

変えるを優先した影響からか、既存モデルへのカンフル剤投入等でタイミングを逸し、手隙が生じていた印象は拭えません。その隙を容赦なく突いていたのがトヨタらしいとも。70年代までは逆転があるかもと思わせたトヨタと日産の関係が、その後大きく差が開く元は、この時期が端緒と思えたりします。

〇三菱

5月14日 スタリオン(新発表)

メーカー作のデザインストーリーによると、セレステの後継から発展して三菱のフラグシップスポーツへと転じる経緯だったようです。その過程では当時提携していたクライスラーの関与もあったようで。

GTOの後継となったラムダが、年々スペシャルティ色を強めてラグジュアリーに舵を切っていましたから、GTOの再来となる久方ぶりのスポーツカーに期するものがあったであろうことは想像できます。

私的には、スタリオンは登場がもう一年早かったら、売れ方が違っただろうと思っています。1981年はターボ旋風が巻き起こって、三菱もその恩恵を受けた社の一つでした。その時期に登場していたら、大いに注目され更なる追い風となったであろうことは先ず間違いなく。

そこから僅か1年の間に、リトラクタブルはセリカXX、コスモが先行し、ハイパワーウォーズはツインカム6の170馬力、4バルブDOHCの150馬力とDOHCが巻き返す中では、遅れて登場したことで機を逸した感は否めませんでした。

登場後のスタリオンは、インタークーラーを付けて175馬力、シリウスDASHで200馬力と4G63ターボのパワーアップを順次行い、足回りも熟成を進めていきます。三菱の真面目さの表れと感じますし、北米では国内以上に好評で長く続いた点は付記すべきでしょうね。

2月23日 シャリオ(新発表)

プレーリーに続いたFFのスペースワゴンがシャリオでした。

先日コメントを頂戴した際に、1979年のモーターショー出品から3年間の時間差の謎を解くことができてもいます。(こちらのデザインストーリーへの

リンク)

ミラージュベースからトレディア/コルディアベースへの変更が生じていたようで。市販モデルの方がショー参考出品時より胴長の印象があったのですが、なるほどと。

ワンボックスとの近似を感じさせるプレーリーに対して、ステーションワゴンとの近似を感じさせるのが興味深かったりします。初代オデッセイに近いとも言えるのですが、こちらは10年以上前の登場ですからね。

スタリオン同様、ターボ、4WDと熟成しつつで商品展開を拡げていきますが、こと国内に限っては広く市場で受け入れられた言い難く。企画も製品も決して悪くなかったことからすると、ワンボックスブームとRVブームの谷間の時期に登場したのが不運だったとしか思えません。

2月25日 パジェロ・ワゴン(新発表)

スタリオン、シャリオは共に意欲作。でも何よりのエポックは、このパジェロワゴンであったと思います。

SUVという言葉が一般化するずっと前、このカテゴリから5ナンバーが登場したことが驚きなら、ディーゼルターボだけではなくガソリンターボも選べたのは何よりの驚きでもありました。

オンロードを意識したクロカンというコンセプトをさらに乗用車寄りに進めた形ですが、クロカンの歴史を変える、新たなそして偉大な一歩だったと言えます。

新しい息吹を感じ取られた方は、当初こそ少ないながらも確実に存在していました。父が長らくお世話になり、私もお世話になったことのある整備工場の社長さん、2代目の登場早々に購入した280Zから、やはり発売直後にこちらへ代替されていまして。方向性は異なりながらも、スポーツカー同様、一般的な乗用車に飽き足らない層に新鮮なモーターリングを提供したことは間違いなく。

車種追加のため掲載は見送りましたが、この時期にはデリカに4WDも追加されています。こちらは今も続くとなるわけで、大量販売とまではなりませんでしたが、偉大な財産を残したのかなとは。

〇マツダ

9月22日 カペラ(フルモデルチェンジ)

ファミリアが見せた逆境からの大逆転劇、夢を再びということで内外からの期待を集めたのがカペラでした。

このクラスとしては早めのFF化であり、製品の出来としても上々。間違いだらけ・・・を始め、専門家筋の評価も高く、カー・オブ・ザ・イヤーも獲得していますが、国内の販売は期待されたほどには伸びず。むしろ国外の方が好評だった感があります。

当初は4ドアセダンをイメージキャラクターにしますが、赤のボディカラーがファミリアXGを意識していたとしたら、その上級移行には5ドアを当初から据えるべきだったのかもしれません。5ドアは、マイナーチェンジで追加となりますが、他車のFF移行が一通り終わった時期にはインパクトが弱く。

あと、このカペラで何より一番強く印象として残るのは、アラン・ドロンを起用してのCMでしょうね。

10月4日 フォード・レーザー/テルスター(新発表)

マツダの歴史視点としては、オートラマも外すことはできません。

カープラザ店、ベルノ店、ビスタ店等、他社の先行導入事例を踏まえての新系列展開は、他事業からのディーラー加盟も多く、後の5チャンネルにも繋がることとなります。

投入された商品は、フォード名を掲げているものの実質的にはマツダのファミリアとカペラの兄弟車で構成。

もっとも、レーザーはファミリアに先行しての1.5インジェクション、テルスターはカペラに先行しての5ドアと実験要素も含まれていました。

〇ホンダ

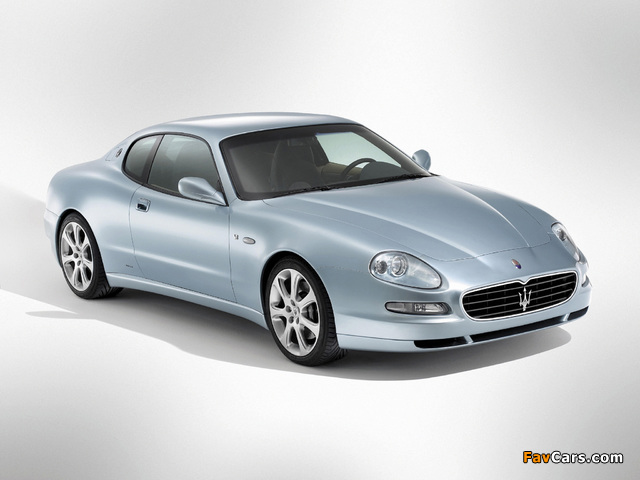

11月25日 プレリュード(フルモデルチェンジ)

この年一番のエポックがパジェロワゴンとすれば、商流での一番の成功はこのプレリュードではないでしょうか。

先代の不人気とは一転しての人気急上昇は、初期の販売台数の少なさも相まって、しばらくの間中古車価格が全く落ちないという現象へと繋がっていきました。

パーソナルカーとスポーツカーを混同してハイパワー戦争に明け暮れていた他社からは離れて、パーソナルカー、デートカーの要素を追求したのが成功の要因だったと思います。MTよりAT、フル装備でスマートに、というのは同じ頃巻き起こったハイソカーと重なる部分でもありました。

コスモ、ラムダ、シルビアとこの種で一定の成功を収めていたのに上手く繋げられなかった他社からすれば、かなり悔しくあったでしょうね。

2.0Siが追加されるまでは1.8一本のみだったのもむしろ成功したと認識します。買う際に迷わず、買ってからもプライドが持てるとなるわけで。

初代カリーナEDを作る際、グレード設定の参考となったことが語られていたりします。

92レビン/トレノ、S13シルビア共に2代目プレリュードがあってこその企画と映りますが、いかがでしょうか。

ホンダのこの年で思い出すのは、国内だとシティターボ、国外だとアコードの現地生産になります。前者はシティの人気に拍車をかけた存在、後者は北米でのホンダ人気を不動のものにすることに貢献しました。

共にホンダの80年代の躍進に一役担ったと言えそうです。

〇いすゞ

3月10日 フローリアン・アスカ(新発表)

ディーゼルというカンフル剤で何とか長寿に繋げられたフローリアンに変わっていすゞが投入したのがアスカでした。

当時一番のボリュームゾーンに投入する新型車ですから、相当期するものがあったのは間違いなく。

想定外は、ボリュームゾーンだからこそ他社も力作を連発していて、アスカの段ではインパクトに欠けたことでしょうか。ベースとなったJカーは、数年前から噂が立っていて、危機感を持った各メーカーは対抗馬の開発を急ぎました。その成果がFF化された各小型車達だったわけです。

市場投入がもう少し早ければ、歴史が変っていたかもと思わされるのが、このアスカであり、もう少し後で登場するサンタナですね。

〇ダイハツ

11月17日 デルタワイド・ワゴン(フルモデルチェンジ)

本家はこちらとも言えそうですが、タウンエースの項で取り上げているため、略とします。

1月20日 シャレード(フルモデルチェンジ)

画像は後に追加されたガソリンターボ

排ガス規制と上級移行が相まって空白となっていたのが、1000ccクラス。

そこに3気筒を積んで登場したシャレードは、第2次オイルショックで省エネが重要視された時代の流れにも乗って、先行者利益を充分享受することができました。トヨタの下請け的存在に成りかねなかったダイハツを救った救世主でもあったと思います。

一台当たりの利益は少ないながらも一定数の需要が見込める市場を他社が見過ごす筈はなく、受けて立つ立場となった2代目でもありました。

3ドアの4グレードのみに絞って登場したマーチに対して、こちらは3ドア・5ドア、ガソリンにディーゼル、少し間をおいての両ターボと、正しく全力投球の様相を感じさせもしました。デ・トマソ、926もこの2代目で登場していますし。

見どころは多々ありましたが、究極はやはり空前絶後のリッターディーゼルに尽きるでしょうね。経済車の究極という書き方でも間違いはないと思います。

上級移行へのアンチテーゼだったシャレードが自身もその誘惑に陥り、上手く残せなかったのが何とも惜しまれます。

〇スズキ

6月9日 セルボ(フルモデルチェンジ)

スズキはカルタスが登場するまでの前夜ということで、この時期は軽自動車の専業メーカーでした。

フロンテクーペはライバル他社がスポーツ&スペシャルティからの撤退が相次ぐ中、唯一新規格に適合させた上で初代セルボへと転じましたが、ベースとなるフロンテがRRからFFへ移行したことに伴い宙に浮いた形となっていました。

それなら、FFベースで新型クーペを作ろうとなったのだろうと推測しています。

スポーツカーへの社会的認知が低く、軽自動車への規制も今よりはるかに厳しかったという時代背景からすると、先代以上にスタイル優先のスペシャルティとなったことも仕方ないと思えます。

翌年にはターボが追加されてスポーティ色を強めますが、キャラクターとしては逆に不鮮明になった気もします。

このボディからマイティボーイが生まれた点は特筆すべきでしょう。クーペとトラック、全く異なるジャンルの垣根を超えたのはスズキならではのアイデアと思いますし。

ここからは全体俯瞰へと移ります。

この年を一言で纏めるなら、好調の波に乗るトヨタ、ホンダとその影響を受ける日産、三菱の構図でしょうか。

北米輸出の台数制限もあって、国内市場の確保に各社総力戦の様相となっていたのは間違いなく、出てくるモデルも新時代の到来を思わせるモデルが続いていました。その背景には、FRからFFへの移行という一大転機が絡んでもいて。

こうして並べて見ると、売れる or 売れないを分けたのは、紙一重の違いだったとも思います。企画から製品化に至るまで多くの分岐があり、一つの間違えが想定以上の差となって現れていたのではないかなとも。性能以外の各面からも評価が入るクルマという製品の怖さですね。

そして中には新たな一歩を刻んだもの、時代を創ったものがいたりもします。

40年前ともなると、当時を覚えている方も少なくなってくるのかなと思います。我流の解説付きとなりますが、当時を懐かしんでもらえるとありがたく存じます。

【画像の出展】

・ターセル/コルサ/カローラII、シャリオ、アスカ、シャレード、セルボ:自動車ガイドブック

・ハイエース:トヨタ75年史サイト

・その他:FavCars.com