現在はハイブリッドカーや低燃費車がもてはやされる時代・・高性能車は何となく肩身が狭いような・・^^;この状況って30年以上前の排気ガス規制の頃の社会風潮に似ているような?

1960年代後半、トヨタ2000GT、コスモスポーツ、スカイラインGT-R等・・国産車が急速に高性能化していき、高度経済成長の波に乗って自動車の保有台数も増えるのですが、工業の発展に伴って公害が社会問題となり、自動車の排気ガスも公害問題の一つとして注目され始めました。

国産車の排気ガス規制は昭和41年から始まるのですが当事はCO(一酸化炭素)のみの緩い規制でした。

昭和45年にはブローバイガス還元装置の装着義務付け、昭和47年には燃料蒸発ガスの大気への排出防止装置(チャコールキャニスター等)の装着義務付けと、排気ガス以外の公害防止対策も始まり、昭和48年には本格的な排気ガス規制が始まって、それまでのCOの規制に加えてHC、Noxの排出量も規制されるようになりました。

経験のない本格的な排気ガス対策に加えて昭和48年のオイルショック・・当事の自動車メーカーの苦労が偲ばれます。

排気ガス規制はその後に50年規制、51年規制、53年規制と厳しさを増していくのですが、当事の自動車雑誌、カタログにまで排気ガス対策の専門的な解説が載っているほどですから当事は大変な騒ぎ?だったようです^^;

自動車の排気ガスの殆どは無害な成分ですが一部有害な成分も含まれているのでこれをいかに低減するかで当事の自動車メーカーは頭を悩ませていたわけですね。

ガソリンエンジンの自動車の排気ガスにはCO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)、Nox(窒素酸化物)の3つの有害成分が含まれています。

COは酸素が足りない状態で不完全燃焼した場合に発生するもので空燃比が濃すぎる(燃料が多くて酸素が少ない)事で多量に発生します、なので空燃比が薄くなる(燃料に対して酸素が多い)とCOは減少していきます。

HCは未燃焼成分・・つまり燃料の燃え残りですね、空燃比が濃ければ燃料が多いわけですから当然HCの排出量も多くなり、空燃比が薄くなればHCの排出量も減少していきますが薄くなり過ぎると失火する事で排出量は増えていきます。

このCOとHCは理論空燃比(完全燃焼する理論的な空燃比)で燃焼させれば排出量を最も低減させる事が出来ます。

ところが・・COとHCだけなら先述のように低減させる事は容易です、しかしこれにNoxの低減が加わると・・。

Noxは高温で物が燃えた時に大気中の窒素と酸素が結合する事で発生します。

しかしNoxの詳しい生成過程は未だに完全に解明されていません、なので未知を意味するxの記号が付けられています。

このNoxは高温で燃焼すると大量に発生するので混合気が完全燃焼する理論空燃比付近で最も排出量が多くなります。

COとHCは理論空燃比にすれば完全燃焼するので最も排出量を低減出来ますが、そうすると燃焼温度が高くなりNoxの排出量は最大に・・これが排気ガス対策の難しさです。

Noxの排出量を低下させるには燃焼温度を下げるしかありません、そのためにEGRで排気ガスの一部を吸気系に戻して混合気に混ぜて燃焼温度を下げたり(つまり、わざと燃焼状態を悪くするわけですね)そして点火時期を遅れさせて燃焼温度を下げたり(こうすると燃焼時間が長くなりHCの酸化が促進されてHCの排出量低減も図れます)といった方法でNoxを低減させていました。

しかし燃焼温度が下がれば燃焼時の圧力も低下してしまいます、当然ながらエンジン出力の低下となります。

COとHCは酸化させる事で二酸化炭素と水になりますがNoxは酸化物なので酸素を取り除く還元作用をしなければ浄化する事が出来ません、酸化と還元作用が出来る三元触媒がまだ実用化されていなかった当事はNoxの排出量を低減させるしか方法がなかったので多少のパワーダウンはやむを得なかったのです。

当事のレシプロエンジンではCOとHCを酸化触媒(酸化反応のみで還元作用は出来ない触媒)にエアポンプでエアを供給して酸化させる事で浄化してEGRでNoxを抑えるといった物やホンダのCVCCのように2つの燃焼室を設け、副室に導入した点火し易い濃い混合気にプラグで着火させ、その火炎流で主室の薄い混合気に着火(トーチ点火)させて希薄燃焼を可能にした物など様々な試みがなされました。

ではロータリーエンジンはどうだったのでしょうか?

ロータリーエンジンの排気ガス成分は、COはレシプロ並みでHCは多く、Noxが少ないという特徴があります。

COの排出量は先述のように空燃比による影響が大きいのでレシプロでもロータリーでも構造の違いによる差はありませんがHCが多くNoxは少ない・・これはロータリーエンジンの独特の燃焼室の形状によるものです。

細長いロータリーエンジンの燃焼室はS/V比(燃焼室の表面積と燃焼室容積の比率)が大きく、燃焼室の表面積が大きいために燃焼室壁面に形成される温度の低い消炎層(クエンチングゾーン)も多く、この消炎層によって燃焼時の火炎が消炎される事で燃料の未燃焼成分(HC)が多くなり、そのために燃焼温度が低いのでNoxの発生が少ないという構造上の大きな特徴があります。

まぁそれだけ冷却損失が大きく、熱効率が悪いのでロータリーエンジン最大の欠点である燃費の悪さの理由でもあるのですが・・^^;

しかしこの特性が排気ガス規制に於いてロータリーに味方をしました。

COとHCは酸化させればいいので後処理は楽です、ロータリーエンジンはエキゾーストマニホールドをチャンバー形状にしてCOとHCを酸化させるサーマルリアクターを採用してレシプロより排出量が多いHCの排出量低減に成功しました。

問題はNoxですが元々Noxの排出量が少ないロータリーエンジンはEGRを装着する事なく(ロードペーサーは車重があるのでEGR装着)51年排気ガス規制をクリアしています。

ロータリーエンジンは排気ガス規制の影響が少なかったので出力ダウンは殆ど無く当事は国産トップレベルの動力性能を誇りました。

スポーツカーが社会悪のように思われていた当事、コスモAPの新車時型式認定の際、当事の運輸省はその高性能ぶりに渋い顔をしたとか?^^;

高速隊のパトカーにも使用されていた程ですから当事は一級の高性能車だったんですね。

オイルショック直後ですから、この当事のロータリーエンジンを取り巻く環境は非常に厳しいものがあったと思います。

それでも負けずに燃費を40%も改善し、走る楽しさを失わない性能、排気ガス規制で活気のない新車市場に登場した派手な赤いイメージカラーで豪華なフル装備の2ドアクーペ・・当事子供だった私がオジサンになった今、そのコスモを所有している・・30年以上もコスモは私を魅了し続けているのです^^;

Posted at 2009/12/22 00:19:13 | |

トラックバック(0) | 日記

今から・・

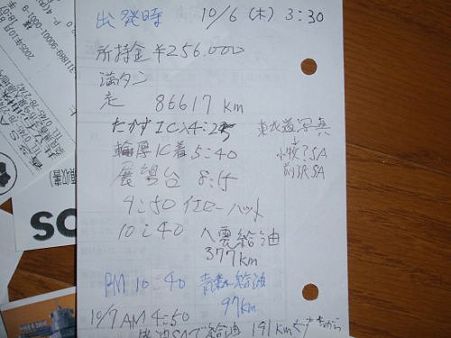

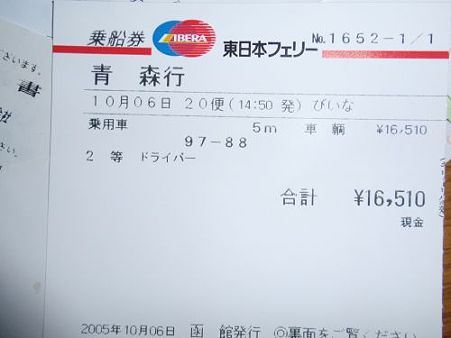

今から・・  来年の里帰りに向けて今から妄想しています(笑)

来年の里帰りに向けて今から妄想しています(笑)

排気ガス規制の波を乗り越えて・・

排気ガス規制の波を乗り越えて・・  現在はハイブリッドカーや低燃費車がもてはやされる時代・・高性能車は何となく肩身が狭いような・・^^;この状況って30年以上前の排気ガス規制の頃の社会風潮に似ているような?

現在はハイブリッドカーや低燃費車がもてはやされる時代・・高性能車は何となく肩身が狭いような・・^^;この状況って30年以上前の排気ガス規制の頃の社会風潮に似ているような? 今日は雪が降りました

今日は雪が降りました  今年は12月にも関わらず雪が殆ど降らなくて1週間前は冬の北海道とは思えないほど雪がありませんでしたが今日は降りましたね~^^;

今年は12月にも関わらず雪が殆ど降らなくて1週間前は冬の北海道とは思えないほど雪がありませんでしたが今日は降りましたね~^^; まるで4ドアのコスモAP?(笑)

まるで4ドアのコスモAP?(笑)  昔の自動車雑誌を見ていたらテールがコスモAPにそっくりの車がありました(笑)

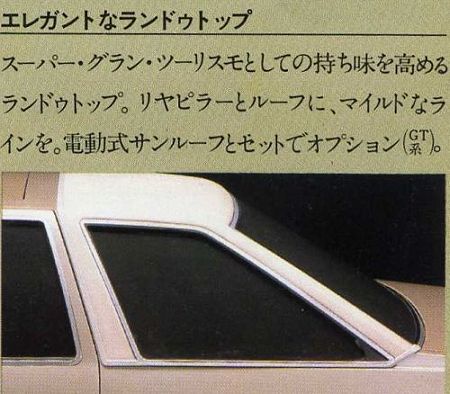

昔の自動車雑誌を見ていたらテールがコスモAPにそっくりの車がありました(笑) ランドゥートップ

ランドゥートップ  今の車では見かけないランドゥートップ・・国産車でランドゥトップといえば何といってもコスモLですね。

今の車では見かけないランドゥートップ・・国産車でランドゥトップといえば何といってもコスモLですね。