先のブログで充電系統の事を書きましたが、不具合が出た場合の原因について書いてみます。

充電系統の不具合で全く発電しなくなった場合はエンジンを始動してもチャージランプが消えないのですぐに気が付きます。

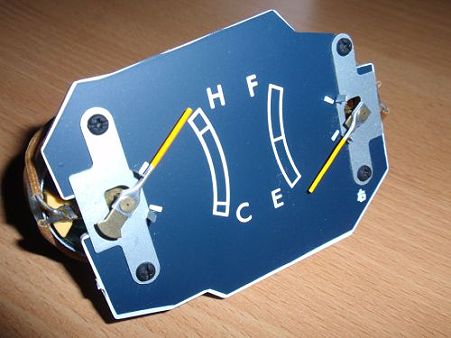

ところが、発電し過ぎ(オーバーチャージ)でもチャージランプが点灯する場合があります、画像の状態がオーバーチャージの状態です。

この画像・・一見するとエンジン始動前の状態に見えます、でも始動前の状態にしては不自然な箇所があります、分かるでしょうか。

それは・・アンメーター指針が充電側に振っている事です、エンジン始動前でキーがONの位置では発電されませんから電磁ポンプや各警告灯でバッテリーの電気が消費されているのでアンメーター指針は放電側に振れます。

画像のようにアンメーター指針が充電側に振れているという事は発電しているという証拠です、にも関わらずチャージランプが点灯・・これは昨日の充電系統の点検でレギュレーターの作用を止めてエンジンを始動させ発電している状態です、レギュレーターが作用していないので発電電圧の制御が効かない状態、つまりオーバーチャージと同じ状態です。

これは故意に行なった作業によるものですが、故意でなくてもこうなる可能性があります、それは・・オルタネーターのN端子とレギュレーターN端子間の配線が断線した場合です。

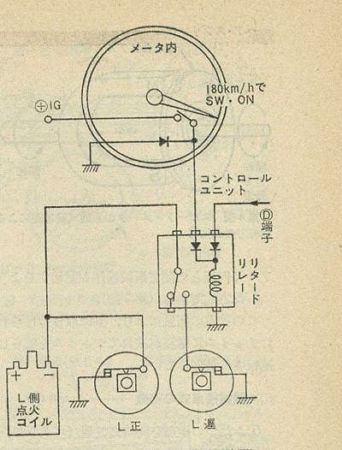

エンジンが始動するとオルタネーターN端子から出力が出て、この出力がレギュレーター内のリレーに作用してチャージランプを消灯させると共に励磁電流調整用ボルテージコイルへの電源回路を接続する事で電圧制御が行なわれるようになっています。

なので断線でレギュレーターN端子に出力がなくなると画像のようにチャージランプが点灯しているにも関わらずオーバーチャージになります、この場合、レギュレーターN端子にオルタネーターからの出力(約7V)がないはずなので、断線箇所を調べるかN端子間に別配線を引き直すといった事になります。

エンジン始動前でキーがONの状態でもチャージランプやセーフティーパネル等の各警告等が点灯しない場合・・これはオルタネーター本体の故障になります。

オルタネーターのプラス側ダイオードがショートするとエンジンが始動していなくてもオルタネーターのN端子から出力が出るので、レギュレーターのチャージランプ用リレーが作動してチャージランプのアースが断たれるのでチャージランプが点灯しません、なのでこういった症状が出た場合はオルタネーター本体を修理しなければなりません。

ではここで車上で出来る簡単な点検法を・・

オルタネーター裏のカプラーを抜き、オルタネーター本体のF端子とE端子間の抵抗値を測定します、基準値は大体6~9Ω位です。

エンジンキーをONの状態にして(エンジンは始動させない)オルタネーターのカプラーのF端子にテスターの赤棒、E端子に黒棒を当ててバッテリー電圧が出力されているかを点検します、バッテリー電圧が出力されていればOKです。

もし電圧が出力されていない、あるいはバッテリー電圧よりかなり低い電圧であればレギュレーターの点検をします。

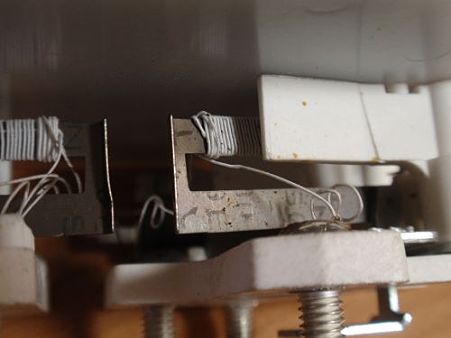

画像のようにレギュレーターのカプラーのF端子にテスターの赤棒、E端子に黒棒を当ててバッテリー電圧が出力されているかを調べます。

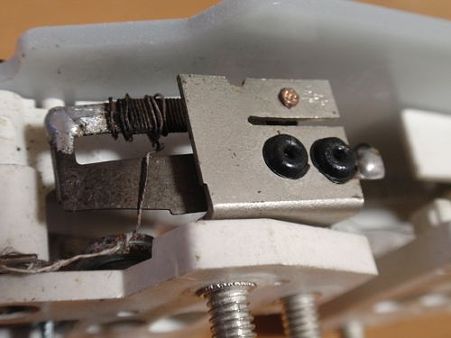

それでもまだ出力電圧に問題がある場合はこのようにIG端子にテスターの赤棒、E端子に黒棒を当て、電圧を調べます、これで電圧が全くなければヒューズ切れの可能性ありです。

このIG端子にはヒューズを通ったバッテリー電源が入力されてその電気はレギュレター低速側接点を経てF端子から出力されるのでF端子の出力がバッテリー電圧より大幅に低い場合は低速側接点の汚損等による導通不良ですのでレギュレーター交換となります。

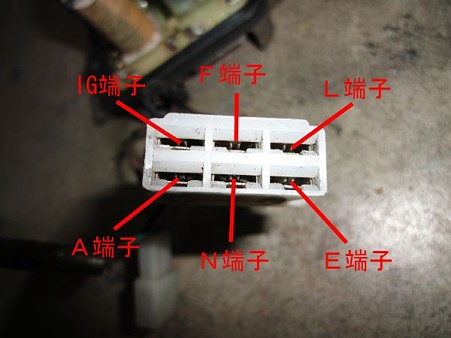

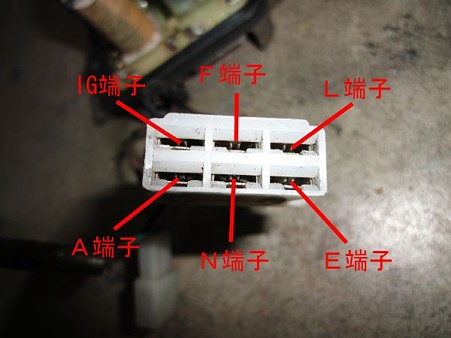

これがレギュレーターのカプラーの各端子です。

IG端子・・バッテリーからの電流がヒューズを介してこの端子からレギュレーター内に入り、電流の増減を調整されて励磁電流となってF端子に供給する。

F端子・・調整された励磁電流をオルタネーターF端子に供給する。

L端子・・チャージランプのアースが接続されている。

A端子・・励磁電流調整用ボルテージコイルに電気を供給する端子、オルタネーターの発生電圧が掛かる。

N端子・・オルターネーターの出力電圧の約半分の電圧が出力される端子、N端子からの出力でチャージランプリレーを作動させチャージランプ消灯と励磁電流調整ボルテージコイルのアースを接続させる事で励磁電流調整が可能になる。

E端子・・アース

といったところです、ちょっと複雑かも知れませんが・・。

まぁ各端子の役目は分かりにくいかも知れませんが、点検はサーキットテスターがあれば簡単に出来ます^^;

Posted at 2010/11/05 01:53:30 | |

トラックバック(0) | 日記

車の嗜好の変遷

車の嗜好の変遷  私が車好きになるキッカケは子供の頃に近所にあったコスモAPに一目惚れした事でしたが・・。

私が車好きになるキッカケは子供の頃に近所にあったコスモAPに一目惚れした事でしたが・・。 もうすぐ9万Km

もうすぐ9万Km  今年も旧車シーズンはそろそろ終わり・・冬眠の時期が近くなってきました。

今年も旧車シーズンはそろそろ終わり・・冬眠の時期が近くなってきました。 速度リミッター

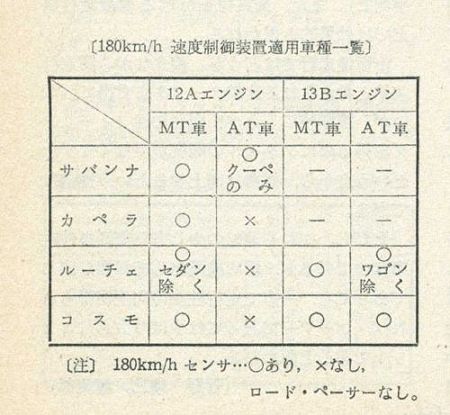

速度リミッター  国産車にはメーカーの自主規制として、乗用車では時速180km/h以上の速度が出ないようにエンジン出力を制御する速度リミッターが装着されています。

国産車にはメーカーの自主規制として、乗用車では時速180km/h以上の速度が出ないようにエンジン出力を制御する速度リミッターが装着されています。

前期メーターと後期メーター

前期メーターと後期メーター  コスモAPは年式によってメーターが違う事はオーナーさんなら御存知の事と思います。

コスモAPは年式によってメーターが違う事はオーナーさんなら御存知の事と思います。

充電系統の不具合と原因について

充電系統の不具合と原因について  先のブログで充電系統の事を書きましたが、不具合が出た場合の原因について書いてみます。

先のブログで充電系統の事を書きましたが、不具合が出た場合の原因について書いてみます。