お盆期間に休日を取って、山口県萩市の松陰神社を訪れてみました。

駐車場は満車、意外にも20代のひとたちが多く参拝しているのには驚きました。

ここは、長州出身の幕末の志士たちが数多く祀られている神社です。

私は松陰門下で『騎兵隊』を創設、幕府軍を打ち破った『あの志士』に、神頼みをしてきました。

松下村塾

松下村塾

松陰神社境内にあり、吉田松陰が安政4年(1857)から翌年まで子弟を教育した私塾で、明治維新の原動力となった多くの優れた指導者を輩出したことで知られています。

狭い屋敷の中にはいわゆる“OBたち”の写真・肖像画が掲げられています。

長州藩には藩校・明倫館がありましたが、松下村塾は身分の隔てなく士分以外の町民、農民も受け入れた私塾でした。

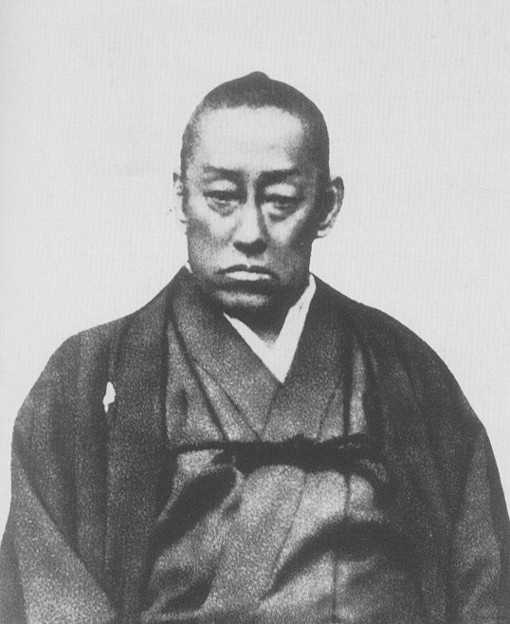

吉田松陰

吉田松陰

文政13年(1830)、長州藩下級武士の杉 百合之助の次男坊として生まれた寅之助は吉田家の養子となりました。

幼少から学問の才があり、11歳のときに藩主・毛利敬親の御前講義でその才能を開花させました。

安政元年(1854)、伊豆下田に停泊中の外国船に弟子の金子重之輔を伴って密航を企てましたが、乗船を拒否されやむなく断念、その後幕府に自首しました。そもそもの目的はペリーの暗殺だったとも伝えられています。

松陰と金子は萩に送還され、松陰は野山獄、金子は岩倉獄へ投獄されました。

安政2年(1855)に出獄が許されましたが、実家の杉家に幽閉の処分となりました。

安政4年(1857)、叔父の玉木文之進が始めていた松下村塾の名を引き継ぎ、実家の敷地内に始めたのが松陰神社境内の松下村塾でした。

吉田松陰幽囚の旧宅

吉田松陰幽囚の旧宅

松下村塾のすぐ隣、吉田松陰の実家、杉家です。出獄が許され実家に戻った松陰でしたが、安政5年(1858)、井伊直弼が朝廷の許可(勅許)を得ず、幕府単独で日米修好通商条約を締結したことを知ると、激怒した松陰は老中暗殺計画を企てました。

結果、再び野山獄へ投獄され、翌年江戸伝馬町で処刑されました。享年29歳でした。

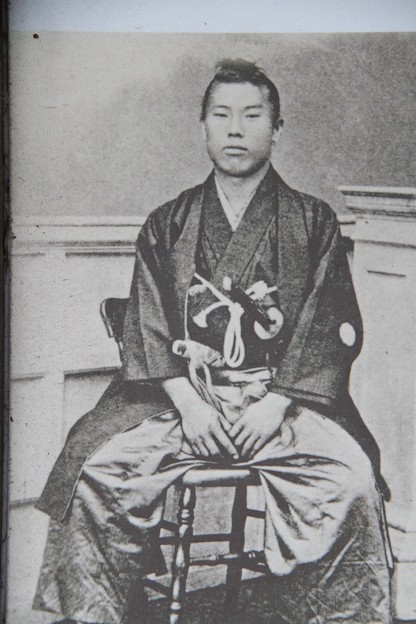

松下村塾の塾生たち/久坂玄瑞

松下村塾の塾生たち/久坂玄瑞

天保11年(1840)、萩城下 平安古(ひやこ)の藩医に生まれた久坂玄瑞は、安政4年(1857)に正式に松陰の弟子入りとなりました。

松陰との攘夷論で激しい手紙のやりとりの末の松下村塾入門でした。

また、この時期松陰の妹、文(ふみ)との結婚をしました。玄瑞18歳、文15歳でした。

初めは文との縁談に消極的だった玄瑞、理由は容姿がどうも自分の好みではなかったようです。

安政の大獄で刑死した松陰の意志を継ぎ尊王攘夷の先鋒となった玄瑞は、文久2年(1862)公武合体(幕府側)を説く藩の直目付・長井雅楽を桂小五郎の協力によって失脚させることに成功しました。

藩主・毛利敬親に藩論を公武合体から尊王攘夷に方針転換させた玄瑞は、朝廷の攘夷化にも成功し、江戸に下り将軍徳川家茂に攘夷の実行を迫りました。

また、高杉晋作らと合流し、建設中の品川御殿山の英国公使館焼き討ちを実行しました。

ところが、文久3年(1863)八月十八日の政変で長州勢が朝廷から一掃され、さらに翌年6月5日の池田屋事件で長州勢が襲撃されると、これに激怒した玄瑞は7月、御所に向けて発砲、京都市中を火の海と化した禁門の変を起こしました。

奮戦虚しく敗れた玄瑞は、御所内にあった鷹司邸内で自刃、享年24歳でした。

萩市平安古町にある久坂玄瑞誕生地

萩市平安古町にある久坂玄瑞誕生地

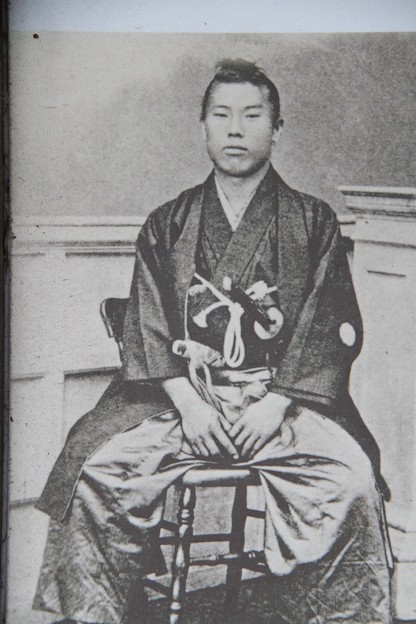

吉田稔麿

吉田稔麿

久坂玄瑞、高杉晋作、入江九一と合わせ、松下村塾の松門四天王といわれる吉田稔麿は、文久3年(1863)6月、高杉晋作が創設した騎兵隊に参加、尊王攘夷の志士として奮戦しましたが、池田屋事件で新選組に襲撃され死亡しました。享年24歳でした。

入江九一

足軽の家に生まれた入江九一は松下村塾の松陰の弟子のひとりです。

幕府が日米修好通商条約を結ぶと、これに激怒した松陰は老中暗殺計画を企てると、久坂玄瑞、高杉晋作は反対しましたが、入江九一と弟の野村靖は計画を実行しようと試みました。

この罪により投獄されましたが、釈放されると武士の身分に取り立てられ、高杉の騎兵隊の参謀となりました。

元治元年(1864)の禁門の変で敗れ自刃、享年28歳でした。

高杉晋作

天保10年(1839)生まれの高杉晋作は、文久2年(1862)藩命で上海に渡航、そこでの列強支配に大きな影響を受けたといわれています。

帰国後、久坂玄瑞、桂小五郎らの尊王攘夷派に属し、品川の英国公使館焼き討ちに参加しました。

文久3年(1863)には、身分に囚われない騎兵隊を創設しました。

元治元年(1864)7月の禁門の変によって朝敵となった長州藩に対し、幕府による第一次長州征伐が迫るなか、12月伊藤俊輔(のちの博文)率いる力士隊らと功山寺で挙兵、敵対する俗論派(幕府恭順派)を排斥して藩の実権を握りました。

これにより藩の方針が攘夷から倒幕へと方向転換されました。

慶応2年(1866)1月、薩長同盟が結ばれると、5月伊藤俊輔とともに薩摩行を命じられ、長崎で軍艦「丙寅丸(へいいんまる)」を購入、6月の第二次長州征伐ではこの丙寅丸に乗船し、幕府艦隊を破りました。

慶応3年(1867)4月、大政奉還を見ずして肺結核のため亡くなりました。享年27歳。

もし、高杉が生きていたなら、維新の三傑は木戸孝允(桂小五郎)ではなく、高杉がなっていたかもしれないと、私は考えています。真にインパクトのある志士でした。

高杉晋作誕生地

高杉晋作誕生地

城下町 高杉晋作の生家です。

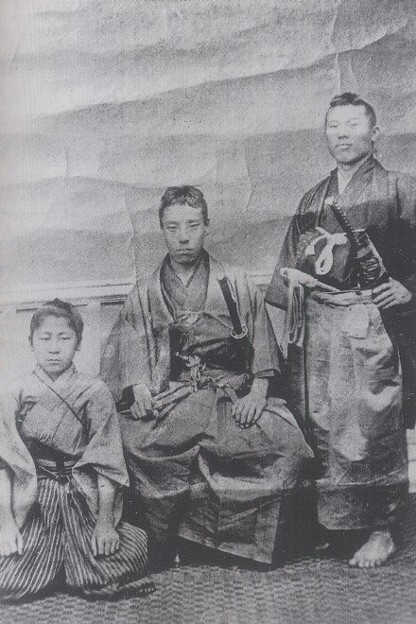

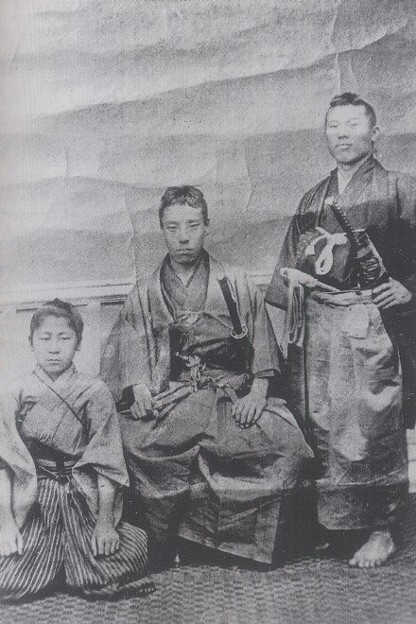

高杉晋作(中央)と伊藤俊輔、のちの伊藤博文(右)

前原一誠

安政4年(1857)、久坂玄瑞らとともに松下村塾に入門した前原一誠は、文久2年(1862)、脱藩し久坂玄瑞らとともに対立する長井雅楽の暗殺を計画しました。

翌年藩に復帰し、戊辰戦争に参戦、軍のトップ兵部大輔に就任しました。

ところが、前任の大村益次郎が唱えた徴兵令に反対し木戸孝允と対立し、徴兵制を唱える山県有朋に追われるように下野しました。

萩に帰郷後、明治9年(1876)、萩の乱を起こし処刑されました。

伊藤博文

伊藤博文

百姓の家に生まれた伊藤は松下村塾に入門後、松陰から俊輔という名前を貰いました。

久坂玄瑞らとともに尊王攘夷派に属し、維新後に博文と改名し、英語に堪能していたことから様々な要職に就き、明治18年(1885)初代内閣総理大臣に就任しました。

伊藤博文旧宅

伊藤博文旧宅

山県有朋

山県有朋

伊藤博文同様、身分の低い中間の家に生まれた山県狂介は松下村塾出身で、高杉晋作の騎兵隊創設に参加、これが世に出るきっかけとなりました。

維新後、有朋と改名し、明治22年(1889)内閣総理大臣に就任し、日本最初の帝国議会に臨みました。

山県は松陰から大きな影響を受けたと終世語り、生涯「松陰先生門下生」と称し続けました。

山県有朋誕生地

山県有朋誕生地

木戸孝允

木戸孝允

天保4年(1833)城下呉服町の藩医の家に生まれた木戸は、桂家に養子となり武士身分になりました。藩校・明倫館時代に松陰の教えを受けました。

尊王攘夷派に属した木戸は、新選組に命を狙われる存在になり、京都で知り合った芸者・幾松宅に潜伏しながら活動を続けました。

禁門の変以後、但馬の出石に身を隠しましたが、あとを追ってきた幾松に翻意され藩に復帰、薩長同盟以降、倒幕に貢献しました。

明治新政府では要職に就き、岩倉使節団では同郷の伊藤博文らと欧米を視察しました。

明治10年(1877)2月、西南戦争が勃発すると、木戸はすぐさま鹿児島征討の任にあたりたいと希望し、明治天皇とともに京都へ出張しましたが、かねてから重症化していた病気が悪化。

5月朦朧状態の中、大久保の手を握り締め、「西郷もいいかげんにしないか」と明治政府と西郷の両方を案じる言葉を発したのを最後にこの世を去りました。享年43歳でした。

明治3年(1870)の木戸孝允(前列中央)

木戸孝允旧宅

木戸孝允旧宅

城下町に残る木戸孝允旧宅です。

玉木文之進旧宅/松下村塾発祥の地

玉木文之進旧宅/松下村塾発祥の地

松下村塾の創立者であり、吉田松陰の叔父である玉木文之進は、天保13年(1842)松下村塾を開き多くの子弟を教育しました。松陰が10歳で藩校明倫館の助教授となったときの後見人でもあります。

明治9年(1876)、前原一誠の起こした萩の乱を阻止出来ず、門弟が多く参加したことから「自己の教育責任を、一死以ってこれを償ふ」と言い、自刃してしまいました。

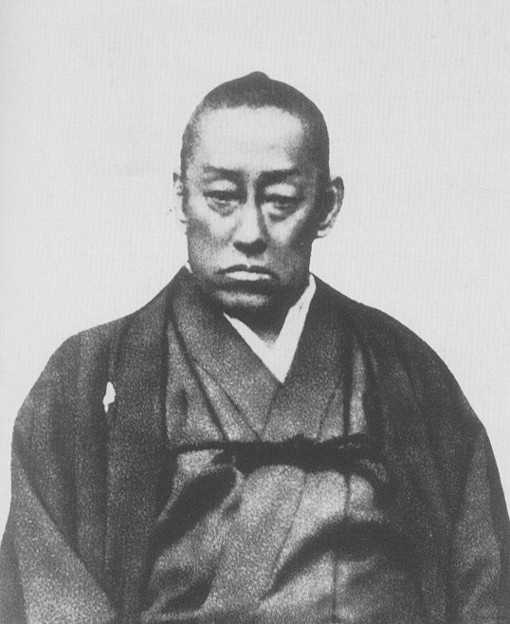

毛利敬親

毛利敬親

長州藩13代藩主・毛利敬親は、幕末の混乱期にあって、有能な家臣を登用し活躍させ、幕末の雄藩に引き揚げ、結果として明治維新を成し遂げるきっかけを作った人物です。

家臣の意見に対して異議を唱えることが無く、常に「うん、そうせい」と返答していたため「そうせい侯」と呼ばれていました。

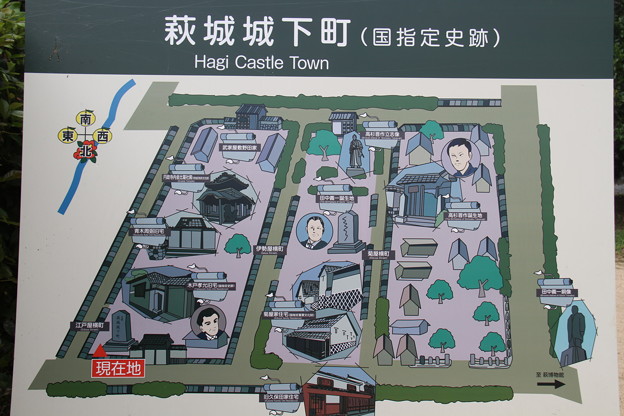

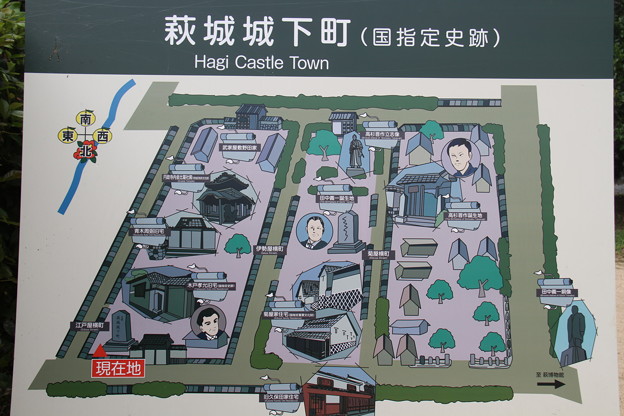

少し長くなりますが、ここからは史跡のまち萩の観光スポットの紹介です。内容については、後日おすすめスポットに掲載します。興味がある方は是非、足を運んでみてください。

■堀内エリア■

萩城跡(指月公園)

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋

■平安古エリア■

鍵曲

■平安古エリア■

鍵曲

■城下町エリア■

■城下町エリア■

城下町エリアは、藩政時代の中下級武士の邸宅が残っています。碁盤の目状の南北に三本の筋があり、先の高杉晋作誕生地、木戸孝允旧宅、青木周弼旧宅などを見ることができます。

菊屋家住宅

伊勢屋横町

伊勢屋横町

菊屋横町

■浜崎エリア■

■浜崎エリア■

吉田松陰と弟子・金子重之輔が投獄された獄跡があります。

野山獄跡

岩倉獄跡

■松本エリア■

先の松陰神社、松下村塾、吉田松陰幽囚の旧宅、伊藤博文旧宅、玉木文之進旧宅があるエリアです。

吉田松陰誕生地

吉田松陰の墓及び墓所

吉田松陰の墓及び墓所

万延元年(1860)2月7日が松陰没後100日にあたり、杉家では百日祭を営み、護国山団子岩の吉田家墓地に親戚、高杉晋作、久坂玄瑞をはじめ在萩の門人のほとんどが出席し、故人の霊を弔い遺髪を埋葬した場所です。松陰の父である杉 百合之助、叔父の玉木文之進、高杉晋作、久坂玄瑞の父と兄の墓もあります。

吉田松陰と金子重之輔

吉田松陰誕生地から見える萩市内

平成27年大河ドラマ 花燃ゆ

平成27年大河ドラマ 花燃ゆ

来年の大河ドラマの主な出演者の面々です。

主人公で松陰の妹・文を演じる井上真央さん、松陰役伊勢谷友介さん、もうひとり文の兄・杉 梅太郎役の原田泰造さん、文の姉・寿役の優香さん、文の最初の夫・久坂玄瑞は東出昌大さん、姉の元夫で文の再婚相手・小田村伊之助は大沢たかおさんです。

来年の大河ドラマの舞台、萩の城下町でした。

関東は春一番が吹き、徐々に暖かさが増してきました。三連休の中日、東京京橋にある警察博物館に行ってきました。

関東は春一番が吹き、徐々に暖かさが増してきました。三連休の中日、東京京橋にある警察博物館に行ってきました。

大河ドラマ『八重の桜』にちなんだトピックスをブログにしてみました。八重と関連した同時代の人たちの記録です。

大河ドラマ『八重の桜』にちなんだトピックスをブログにしてみました。八重と関連した同時代の人たちの記録です。