最近分かって来たのだが、冬場になると、動作しなくなる愛車のウェルカムライト。。。そう、愛車は2,3年前からコーディングでこのウェルカムライトを活性化しているのだが、どういう訳か、キーによる開錠時にウェルカムライトが動作する場合としない場合がある様だ。。。

実は当時、このウェルカムライトを活性化してから約3か月後ぐらいに、かなりの頻度で動作しない事があり、7年も交換していないバッテリーを疑いショップさんで新品へ交換した経緯があるのだ。その後、この機能は何事も無く復活を遂げたので、すっかりバッテリーの劣化だと信じていた。

しかし、バッテリー交換後から3年目の昨年冬頃からだったか、またウェルカムライトの動作しない事象が始まって来たのだ。きっと寒いからだろうと軽い考えでいたのだが、それ以降、一向に動作する兆しがなくなっていたことに気づき、これではいかんと思いバッテリーについて色々とネットで情報収集してみる事にした。。。考えられるのは、気温、バッテリーの寿命や充電状況かなと。。。

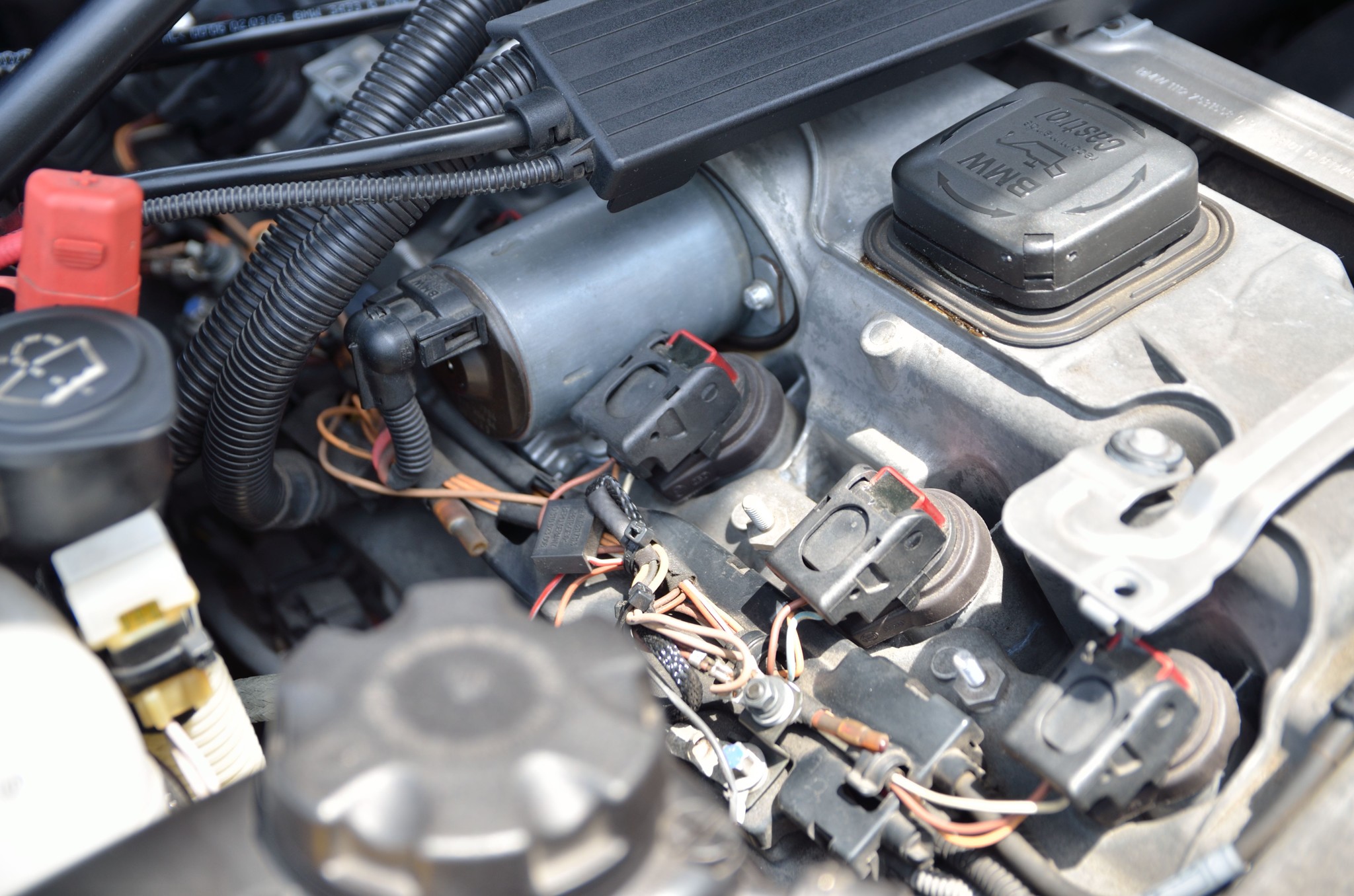

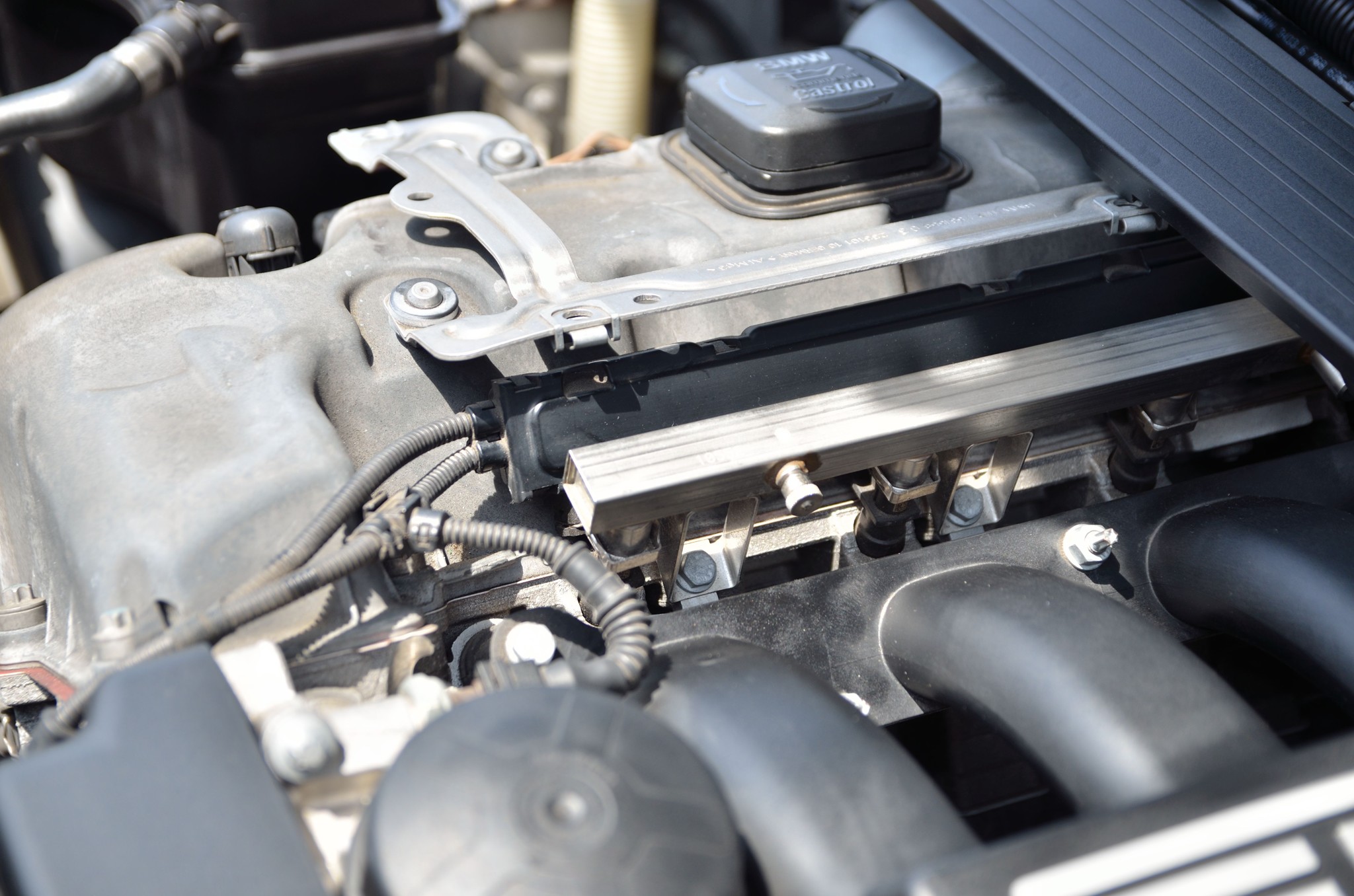

調べてゆくと、BMWも含め最近のクルマはIBS(Intelligent Battery Sensor)というECUによるバッテリー監視を行ってるらしく、ウェルカムライトなどバッテリーに負荷のかかる機能はある条件に達すると誤動作を防ぐために、幾つかの機能は止めてしまうらしい。たぶんこの機能もその一つかと。。。

少し話は逸れるが、BMWを例に取っても、バッテリー交換時、基本同じ容量のものを選ぶ事が原則とされている。どうしても容量アップしたい場合などは、コーディングによって、容量の設定値を変更しなければならない。たぶん変更しなくても一見、問題なく動作するのかもしれないが、上記、IBSが持っている設定容量毎の参照テーブルに間違いが生じ、動作範囲にも影響をきたす事が懸念されるであろう。また、これに加え、バッテリーのレジストレーションも交換後、ツールにより実施する必要がある。

そんな中、先週末、久しぶりに、伊豆の方面まで遠出した休憩先で開錠した際、久しぶりにウェルカムライトが動作したのだ。

んんんーっ、なんとなくわかってきた気がする・・・これは、充電不足かと。。。そこで、バッテリー上がりの原因や寿命を短くする要因などをネットで調べてみると、以下の様な表が有ったので参考に載せてみた。

また、バッテリーの特性について以下のような事も書かれていた。

■近年主流のカルシウムバッテリーは、従来品よりもハイパワー、長寿命である一方、満寿命時に突然性能が劣化したように感じる。そのため、3~4年以上使用しているバッテリーには注意が必要。

■バッテリーの化学反応は温度に影響を受けるため、高温にも低温にも弱い特性がある。

■高温では必要以上に劣化を促進させ、低温では本来の性能を発揮できない。

これらを考慮すると、とにかく、バッテリー自身の寿命はともかく、外気温にはかなり影響を受けてしまう事が良くわかる。1℃気温が下がる毎に1%性能が低下するとも言われている。。。

では、どの様にして、バッテリーの状態をモニター、早期劣化の検知をすれば良いのか?・・・BMWのバッテリー問題でよく耳にするのは、バッテリーの突然死。。。前記したように、カルシウムバッテリーは満寿命時に突然性能が劣化する。そのためIBSがそれを検知し、異常と判断して、セル始動すらさせなくさせてしまうのかも知れない。。。「誤動作させるよりも動かなくさせてしまえ!」なのだろうか・・・(汗)

一般的にバッテリーの充電状況を知る方法として、電解液の比重を確認する方法が有るのだが、カルシウムバッテリー含め最近のはメンテフリーとなっているので、電解液の比重など直接測る事すらできない。たぶんそれを信号で取り込んでいるのがIBSなのかも知れないが。。。

最近では、バッテリーの状態を正確に把握するのに、CCAテスター、負荷電圧テスター等、専用の測定機器による診断というものがある様だが、これも直接バッテリーにあてて測定する手間などやテスター自体も結構なお値段のため中々購入に踏み込めないのも現状である。

以下に、バッテリーの充電状況と電解液の比重について書いてあったのでウェブより拝借してみた。

前記した状況からバッテリーの劣化は、2,3年のペースで寿命と考え交換するのがベストと考えるがそれ以外によるバッテリー問題は、ほぼほぼ、充電不足によるものではと考えると、やはり電解液の比重などを簡単に測定できるものが有れば少しは安心できるかもしれない。

そこで、ちょっと強引でもあるが、可能性としては、バッテリーオープン時(無負荷時)の電圧測定だ。そのバッテリーのオープン電圧と電解液比重の関係は、以下の計算式からなるとされている。

・12Vバッテリーのオープン電圧=(比重値+0.84)X6セル

オープン電圧 (計算例)

・完全充電されたバッテリーのオープン電圧

(1.280+0.84)X6=12.72V

・完全放電されたバッテリーのオープン電圧

(1.100+0.84)X6=11.64V

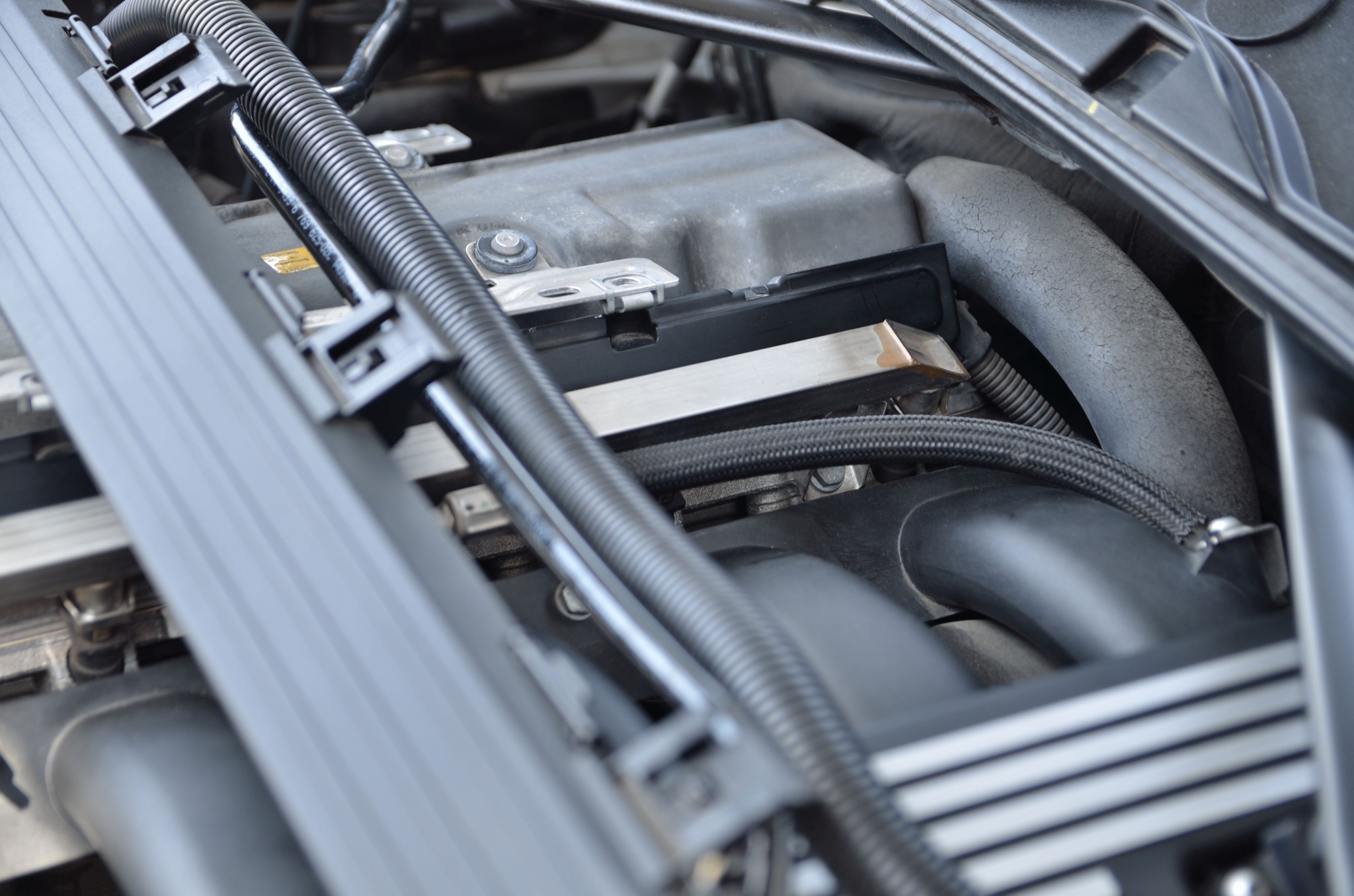

私の愛車はTPチェッカーという4輪の空気圧をそれぞれ常時監視している他、バッテリー電圧モニターもついている。これをエンジン動作状態でモニターするとオルタネータによる発電でフローティング状態から電圧が14V以上になるので、モニターはあまり意味をなさない。。。

そこで、エンジンを始動する前に、イグニッションをブレーキを踏まずONにするとエンジンが掛からない状態でACC電源が入り、オープン時に近い電圧が計測できると思う。下の写真は、愛車のウェルカムライトが点かない状況での電圧が表示された状態だ。11.3Vとは、上記式から計算すると比重は、1.04程度・・・まさに、完全放電状態ではないか・・・(汗)

確かに、先日、伊豆に行った先で、ウェルカムライトが復活した際、この方法で電圧を測ったのだが、12Vが出ていたと思う。。。

さぁ、そろそろ、少し強引な纏めに入りたいと思う・・・(笑)

バッテリー問題での不安を払拭するための日頃のチェック方法だが、TPチェッカーなどを使ったオープン時の電圧を定期的に確認し、また、ウェルカムライトなども併用すればより身近なバッテリー点検にもなるのではと言うのが私からのメッセージであるww

気になった時に、サッとドライビングシートから確認できる・・・そんな、日頃の習慣で突然のバッテリー問題を防ぐ事が出来ればいいのだが。。。

でも、一番は、「週末の長距離ドライブを心がける」かもしれない。。。

さてさて、どんなもんか?・・・(汗)

Posted at 2016/03/10 23:17:02 | |

トラックバック(0) |

クルマ雑学 | 日記