最近はニューモデルが出るたび、

3ナンバーである事に驚かなくなりました。

例えばマツダ・カペラ(GD系)が1987年にデビューした際、

全幅1690mmで5ナンバー枠に入るものでした。

1991年、カペラ後継として国際サイズのクロノスを

デビューさせた際、全幅が1770mmとなり、

3ナンバー枠になりました。

これが市場で大きな拒否反応がありました。

「でかくなってしまい、運転しにくい」

「立派になりすぎてしまった」

と、かつての小さくも上質なミドルセダンの支持者達から

歓迎されなかったという歴史があります。

似たような話は、アコードでもギャランでもありました。

例に挙げたカペラの場合、クロノスの不振を受けて

全幅1695mmのCG系カペラをデビューさせました。

その後最終型のGF系カペラに至るまでカペラは5ナンバー枠を堅持しました。

2002年のアテンザに世代交代すると、グローバル化対応の為

全幅1780mmとなり、再び3ナンバー化され、

これ以降はアテンザは3ナンバーとなり現代に至ります。

このような例は他にもあり、グローバル化を考えると

大柄な車体が求められ、日本市場独特の

5ナンバー枠のミドルセダンは絶滅危惧種となりました。

コンパクトカーとかスモールSUVと名乗る車たちが、

いとも簡単に全幅1700mmを超える例が多くなるにつれて

私たちの感覚は麻痺し、全長が短ければコンパクト、

車幅はまぁしょうがない、という風に何となく受け入れ始めています。

さて、私はシトロエンDS3という車に乗っていました。

これもセグメントとしてはマーチやフィット、

ヴィッツのクラスなのですが、車幅は1720mmでした。

あらゆるモデルが車幅を拡大する傾向が続きながらも、

日本市場ではクラウンが

「タワーパーキングを考えると全幅1800mm以下でなければ」

と全幅1800mm以下を堅持していましたが、

これも時間の問題でタワーパーキング側が

対応してしまうのではないでしょうか。

ここに日本の道路の幅を調べた結果があります。

一般国道 5% 平均幅員7.8m

都道府県道 11% 平均幅員6.0m

市町村道 84% 平均幅員3.7m

資料:平成18年4月1日現在、「道路統計調査」国土交通省

※幅員は車道部のみ

ここでは8割の道路が幅員3.7m、すれ違う為には、

対向車が1850mm以下で無ければならないですし、

カーブを曲がる際もセンターラインをはみ出さないように

注意して運転する必要があります。

私の経験でも道路の車線幅が決まっているので、

車幅が狭い車の方がライントレースしやすく運転も容易だと感じます。

私の個人的な技量の問題もあると思いますが、

全幅1800mmクラスの車を運転する際は運転のしにくさを感じます。

この原因は、日々厳しくなる衝突安全性能と居住性の確保、

ワイドトレッドによる操縦安定性の確保なども理由もあり、

一つだけではないことは事実です、

特に歩行者保護等によって分厚くなりがちなサイドビューを

引き締める為に安易にタイヤサイズを大きくしてしまう、

という要因について考えました。

例えば初代カローラで12インチホイールだったものが、

FF化された1983年モデルで全車13インチ化。

現行型では16インチにまで大径化されています。

サイドビューの写真からタイヤと

ホイールアーチ~フード上面の厚さを

比率でまとめたものが下記です。

(素人の測定なので誤差あり)

数値が大さくなるほど、

タイヤに対してフロント部分の厚みが薄くなります。

1966年2.0 1974年2.2

1983年2.1 1991年2.5

2000年1.8 2013年1.6

1991年までのモデルではホイールが

12インチから14インチまで変化しつつ、

フード部分は相対的に薄くなりました。

ところが、以降のモデルでは

ホイールが14インチから16インチに変化しながらも、

フード部分が高くなり、分厚くなっています。

これはパッケージングが居住性重視の方向に進み、

キャビンフォワード化が進むと共に全高が引き上げられた上に、

歩行者保護性能を確保する為に、

カウルとフードが持ち上げられた結果、

ずんぐりむっくりとしたシルエットになったことが影響します。

ポップアップフードやフードエアバッグという手段もありますが、

コストに縛られた小型車では物理的な寸法で対応しなければならず、

伸びやかなプロポーションを得にくくなりました。

少しでも格好良く見せるために、

ホイールサイズを拡大しているのでは無いかと考えられます。

情緒的な理由だけでタイヤサイズが決められているのでしょうか。

こんどは逆に性能的な側面から考えてみたいと思います。

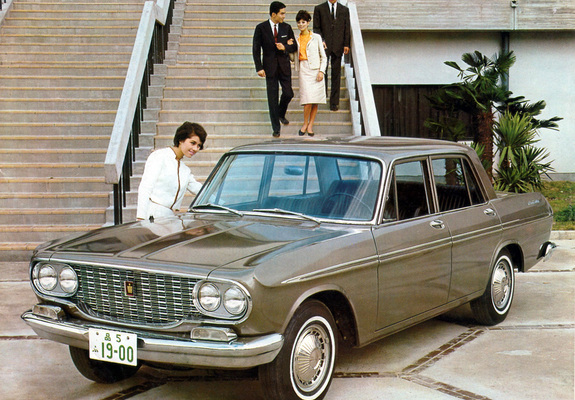

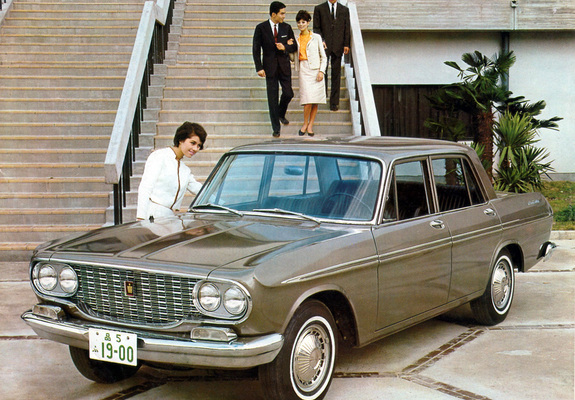

「古きをたずねて新しきを知る」の精神で

戦後の代表的乗用車を見てみましょう。

一例として1949年式

トョペットSD型小型乗用車の諸元表を確認しました。

タイヤサイズは5.00-16。旧表示のため、

現在流の表記では127/92-16という事になります。

タイヤ外形 233.68+406.4=φ640mmです。

続いて1955年式トョペットRS型クラウンは

6.40-15で外径はφ680mmです。

この時代は舗装率が低い為、道路の凹凸が多く、

最低地上高を確保し、走破性を確保する為に

タイヤ外径はそれなりのサイズが必要でした。

クラウンの場合、200mmが確保されており

現代のクロスオーバーSUVを超える数値を持っていました。

1962年式のRS40系クラウンでは、

道路網の発達に伴いタイヤが小径化されました。

7.00-13(φ657mm)、最低地上高は185mmです。

タイヤ外形を小さくするメリットは、同じ車幅なら

タイヤ切れ角を大きくでき、最小回転半径が小さくなります。

また、室内へのタイヤの張り出しが押さえられ、

フラットな室内空間を確保できます。

極端な例かも知れませんが、スバル360でも

わざわざ10インチタイヤを開発してまで小径化しています。

1967年式のMS50系クラウンではホイールは14インチになりました。

6.95-14、現代流に書けば

177/82-14(φ646mm)と若干外径が小さくなりました。

(注.1965年以降扁平率が92から82になりました)

この後、1979年式のMS100系クラウンでは

上級グレード向けにラジアルタイヤ185R14(φ659mm)が登場し、

幅広で外径が上がり始めました。

1987年デビューのGS130系クラウンでは、

ついにスタンダード以外のタイヤはラジアル化され、

最上級仕様の場合、205/65R15(φ648mm)が採用されています。

最低地上高は150mmとなりました。

1991年のJZS140系以降、徐々にタイヤサイズが低扁平化します。

(データ中にマジェスタを含む)

1991年(UZS141)215/65R15 φ661mm

1995年(UZS151)215/60R16 φ664mm

1999年(UZS171)215/60R16 φ664mm

2004年(UZS186)215/55R17 φ668mm

2009年(URS206)235/50R17 φ692mm

2012年(GRS214)225/45R18 φ660mm

現行型では相当な低扁平タイヤを履いていますが、

タイヤのバネ性を利用できない分、

乗り心地へと操縦性、デザインの両立が難しいことでしょう。

ついに最低地上高は法規ギリギリの135mmとなりました。

ボディサイズに余裕がある高級車のクラウンは

道路状況が良くなり、シャシー性能が高められるにつれて

大径ホイールを履きこなすようになったようです。

こと外径に関して言えば、1991年以降は

φ660mm近傍で落ち着いています。

次に乗用車系SUVとしてRAV4とRX(一部ハリアー含む)を見てみましょう。

1994年(SXA10)215/70R16 φ707mm

2000年(ACA21)235/60R16 φ688mm

2005年(ACA31)235/55R18 φ716mm

1997年(SXU10)215/70R16 φ707mm

2003年(ACU20)235/55R18 φ716mm

2009年(GGL10)235/55R19 φ741mm

2015年(AGL20)235/55R20 φ767mm

SUVということもあり大径のタイヤを履いています。

面白いのは車格が違う初代RAV4と

ハリアーの初代ではタイヤサイズが同一なのです。

ただ、そこからは大きく分かれていきます。

SUVの力強さとセダンのエレガントさを大径ホイールに求めたRXは

現行モデルでは20インチという領域に達しました。

次に近年流行している現代のスペシャルティ、

スモールSUVについて考えていきます。

このクラスでは車両寸法4.2m近傍と短い為に

実はRX以上に大径タイヤを選びがちです。

トップグレード用のホイールで

外径が大きい順に並べると

ジープ・レネゲード 215/60R17 φ690mm

トヨタ・C-HR 225/50R18 φ682

ホンダ・ヴェゼル 225/50R18 φ682mm

マツダ・CX-3 215/50R18 φ672mm

日産・ジューク 215/55R17 φ668mm

スズキ・エスクード 215/55R17 φ668mm

ルノー・キャプチャ 205/55R17 φ657mm

ということになり、どれもがクラウン級の

大きなタイヤを履いているという結果になりました。

上で意匠的バランスを取るために大径タイヤになった

と書いた全長4.4mm級のカローラさえも、

185/55R16(φ610mm)なのですから、

スモールSUVは相当大きいホイールを履いていることが分かります。

SUVゆえに大径ホイールを履いても違和感が無く、

車体の分厚さを緩和する方策として大径ホイールを

履くことが求められていると言えましょう。

ところで上に挙げた代表的なスモールSUVは

スモールと連呼しながら、全て日本での3ナンバー枠に

該当することに

違和感を感じませんか?

全幅が1765mm(CX-3)~1805mm(レネゲード)のレンジに位置します。

スモールを名乗るならせめて1700mmを切って欲しい、

と感じる方は少なくないと思います。

この理由をスモールSUVに必要な性能から考えました。

スモールSUVを購入する層は従来のスペシャルティカーを購入する層、

ヤングファミリー層、アクティブシニア層など意外と多岐に渡ります。

スモールを名乗る上では、相応の取り回し性が要求され、

最小回転半径を確保する必要が出てきます。

ここでアッカーマンの式と言うものが登場します。

(引用はじまり)

アッカーマン理論曲線

車が旋回するときの操舵輪(通常は前輪)の切れ角を、

外側車輪より内側車輪で大きくすることにより、

前後の4車輪の回転中心が同一点となるようにした方式を、

考案者(英国)の名を取って

アッカーマンステアリング(Ackerman steering)と呼んでいます。

これによりタイヤの横滑りがないスムースな旋回が可能になります。

この方式における内側前輪の切れ角(α)と

外側前輪の切れ角(β)の関係を表すものがアッカーマン理論曲線です。

車のホイールベース:W と トレッド:T が決まれば、

アッカーマン理論曲線は下記のように表されます。

1/tanβ - 1/tanα = T/W

(引用終わり)

これはあくまでも低速走行の場合の話であり、

高速走行では内外輪が平行に切れる方が良いとも言われておりますが、

今回の考察に役立つ為、上記式を利用します。

最小回転半径は下記の式で求められます。

(引用はじまり)

最小回転半径:Rminは前輪の車軸中心から

後輪の車軸中心までの距離(ホイールベース):Wと、

外側前輪の最大切れ角:βmaxから以下のように計算できます。

Rmin = W/sin(βmax)

(引用終わり)

例えば、

全長4275mm、

全幅1765mmのスモールSUVがあります。

仮にトレッド

T:1525mm ホイールベースW:2570mmとします。

タイヤは

215/50R18(φ672mm)、

最小回転半径は5.3m。

ここから逆算すると、

α:39.57° β:29.01°です。

仮に左へのステアリング操作によって

キングピン軸周りにタイヤが操舵される時、

最も車体に接近するのは、Frホイールハウスのサイドメンバーです。

これはエンジンの両側で衝突エネルギーを吸収するボディ部材です。

特に左前輪の車軸後方が最も狭くなります。

それでも干渉しないようにFrサイドメンバーは避けねばなりませんから、

自ずとFrサイドメンバーとタイヤは間隔を開けるのですが、

円の中心からx軸に対し、角度θの直線が円周と交わる点の座標(x, y)は、

(rcosθ, rsinθ)と求められます。

タイヤ半径rは336mm、θはここではα≒40°ですので、

336×Sin40°=215mmと求まりました。

実際はキングピン軸で転舵したり、

タイヤ幅を考えねばなりませんが、ここでは無視します。

つまり、トレッド寸法が引かれるタイヤ幅中心~サイドメンバー間は

215mm必要になるのです。

しかし、

日本で「スモール」SUVを名乗るのならば5ナンバーであるべし!

という強い意志を持って今の

1765mmの全幅を

1700mmまで狭めたとします。

そうなると、トレッドが1525mm-65mm=1460mmになります。

プラットフォームは決まっているのでFrサイドメンバーは変わりません。

なので、先ほど215mmあったタイヤ~Frサイドメンバー間のクリアランスは

215-65/2=

182.5mmとなります。

ステアリングを一杯にきった時の内輪側の切れ角が影響を受けます。

三角関数から

α:40°→33°に減少します。

更に逆算すると

最小回転半径は6.0mになりました。

3ナンバーだけど、最小回転半径5.3mになるか、

最小回転半径6.0mだけど、5ナンバーかを選べと聞かれると、

もし私が企画担当者なら前者を選ぶと思います。

或いは、5ナンバーかつ最小回転半径5.3mを死守しようとすると、

155/80R13、175/65R14、185/55R15あたりを選ばねばなりません。

スモールSUVとしては「どうかな・・・」というタイヤサイズです。

ですから作り手はいっその事、

1.7mを超える車幅を奢って幅広大径タイヤを履かせ、

最小回転半径を5.5m~5.2m程度にしておけば

「大きく見えますが最小回転半径は小型車並み」

「3ナンバーサイズですから堂々としていますし、

大径ホイールはカッコいいですよね」

というセールストークに繋げるわけです。

P/Fは5ナンバー仕様ながら、諸事情で車幅1.7mを超えた車が

最小回転半径を稼いで取り回しの良さをアピールする例は

私が知る限り90年代からありました。(例えばルネッサとか)

上記の試算ではタイヤ外径を考えましたが、

外径だけではなく、幅も大きく影響します。

例えばプリウスPHVでも発生しています。

15インチの標準仕様は5.1mですが、

17インチを履くグレードは5.4mと大回りになっています。

こちらは外径は変わりませんがタイヤ幅拡大の影響で

トレッドが狭くなっているのが主要因です。

車幅の小さい車ではそれが顕著で

ヴィッツの場合も165/70R14なら4.5m、

オプションで195/50R16を選択すると5.6mに悪化します。

どちらもタイヤ外形は同等のため、

タイヤ幅が最小回転半径に影響しています。

本来はもっと細かい計算をしなければならないのですが、

私の能力のキャパの問題で、随分簡略化して考えました。

5ナンバーサイズのモデルではタイヤ幅やホイールサイズが

控えめの車が多いと思います。

それは前述のサイドメンバーとのクリアランスを守るためには

自ずと寸法が決まってしまう苦しさがあります。

それならサイドメンバーの幅方向の位置を

内側に寄せればいいじゃん、

と言いたくなりますが搭載エンジンが

4気筒だったりすると、苦しいですね。

その意味ではレスシリンダー化が進展して

2気筒や3気筒が普通になれば、

タイヤ切れ角が大きくなって

最小回転半径は小さくなる可能性はあります。

既に縦置きエンジンのクラウンのような車の

最小回転半径が小さいのは

サイドメンバーの配置に自由度があるからです。

それでも、本来は真直ぐ通したいサイドメンバーを

わざとホイールが近いところは断面を細くしたり、

涙ぐましい努力をしている例も散見されます。

断面が細くなった部分は元々エンジンが

ある為つぶれ難いと割り切っているのか、

内部にパッチを入れて断面を補っているのでしょう。

かつてはタイヤ外形が小さくなった方が

客室内を広く取れて、低くスマートに出来た時代がありました。

いつしか自動車を取り巻く環境が変わり、

変えられない部分、変えざるを得ない部分が混ざり合い

タイヤサイズは再び拡大傾向にあります。

ところが、自動車が高度に情報化して

自動運転端末化するような時代の日本では、

ホイールは小径化するのではないでしょうか。

それは居住性を小回り性能を考えると過度に大径化する必要がなく、

路面状況も改善されている為、乗り心地と

高速道路で120km/h出せるだけのタイヤサイズで事足りるからです。

個人所有する時代でもないのでスタイリッシュである必要もありません。

町の景観を邪魔しないデザインであればよいのです。

積雪地域だけはロードクリアランスから大径タイヤが残るでしょう。

私のような人間からすれば

ゾッとするような世界です。

しかし、その様なシナリオを辿る可能性も無きにしも非ず・・・。

そう考えると、現代のデザインの為の大径化はある意味で贅沢な事だと

後世の輸送機器研究家から指摘されるようになる日が来るのかもしれません。

もちろん、タイヤサイズが大きくなる理由、

車幅が広くなる理由はこれだけでは無いでしょう。

しかし、もし技術革新があり、Frサイドメンバー間隔を狭く、

フードをもっと低く出来るなら、ピラーを強く出来るなら、

使い勝手や居住性を守りつつ車幅はもっと狭く出来るでしょう。

過度な幅広大径タイヤを選ぶ必要も無くなり、

再びスマートな小型車に再会できるかもしれません。

自動運転化、端末化に至る前段階として、

自らの手で楽しく運転できる自動車が

再び、無理のないスタイルをまとう日が来れば、胸が熱くなることでしょう。

以上、3ナンバーサイズの車を無理やり5ナンバーサイズに

狭めたらどうなるんだろう、という興味から発展して考えてみました。

妻のミラココアを運転していて

妻のミラココアを運転していて