α900の重さに耐えかねて、2年前にK-5にマウント変更したのだが、寄る年波には勝てず、そいつを担いで歩くのは、腰に堪えるようになってきた。

軽くて素晴らしい描写のFA Limitedレンズは惜しいのだが、昔ながらのミラーとペンタプリズムを組み込んだカメラ本体は、どうしても軽量化に限界がある。

ミラーレスは間違いなく軽量なのだが、あのEVFはちょっと敬遠してきた。

が、ようやく最近のEVFは使い物になるものが登場してき、特にオリンパスのOM-D E-M1や富士フィルムのX-T1のEVFは、高精細なうえにファインダー倍率も大きく、ほとんどフルサイズの一眼レフ並みのファインダーだ。

写真やカメラの愛好方法としては様々あるが、私の場合はファインダーを覗いて構図や絞りを考えるのが好きなので、言わばファインダー派になるだろうか。

撮影された写真の出来不出来にも一喜一憂するが、写真を撮る行為そのものを楽しむことのウエイトが高いように思う。

ま、なかなか腕は上達しないが。。。

そこで、一眼レフの軽量化にあたり、現時点で使い物になるレベルのEVFを持ったミラーレス機を候補とした。

EVFの性能から見ると、オリンパスのE-M1と富士フィルムのX-T1が圧倒的に優れている。

本来ならばこの2機種の一騎打ちなのだが、やはりフルサイズが捨て難いので、EVFの出来は良くないものの、ソニーのα7も候補に入れてみた。

とは言ったものの、私が普段撮っている風景写真はほとんどこんな写真なので、はたしてフルサイズが要るのかは疑問だ。

あるいはこんな写真。

かといって、このように枝の一本一本が極めて鮮明に映し出されたフルサイズを見ると、やはりすごい。

ちなみにこの写真は、α900+Planar T* 85mm F1.4を使い、絞りが8で撮影したもの。

ということで、この3機種の重量を比較したのが下の表だ。

レンズはもちろん単焦点ばかりだが、普段使っている中望遠と、苦手ながらなんとか使いこなしてみたい広角も入れてみた。

まず、富士フィルムは単焦点を精力的に出してきており、ラインナップが充実してきている。この会社は昔から、レンズの溶融段階から行っている本格的なレンズ会社であり、フジノンの評価は極めて高い。

X-T1のEVFは極めて大きく、倍率が0.77倍もあり、世界最大らしい。

実際に覗いた感覚では、フルサイズのOVF機とまったく遜色なく、メガネを掛けていても隅々までよく見える。

センサーも独自に開発したもので、APS-Cサイズながら、高感度が非常に強い。

欠点としては、ピント位置を選択する背面のボタンが押しにくいことだ。

これはネットでもさんざん指摘されており、実際に触ってみてもボタンの出っ張りが少ない為に押しづらい。

それともう1点。S5Proを昔使っていたが、露出とホワイトバランスが大変不安定で苦労した。RAW現像すれば済むことだが、全ショットに渡りRAW現像するのは手間がかかりすぎるので、出来るだけJPEG出しで撮影したい。

あとそれと、フルサイズでないことが懸念材料だ。

オリンパスは本体の操作性もデザインも素晴らしい。流石、老舗のカメラメーカーだけのことはある。

レンズもパナソニックブランドを含め豊富で、選択肢は多い。

また、コシナのフォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95を選び、F0.95によるスーパー剃刀ピントで、何物にも代えがたい物凄いボケを楽しむ手もある。

レンズはさすがにほとんどが小さく軽く、軽量化の面でマイクロフォーサーズのメリットを存分に発揮している。

ただ、レンズを小型化できるトレードオフとして、センサーが小さくなってしまう。

その為に、解像度に限界が出るし、画素当たりの受光量も少ないので、どうしても高感度が弱くなってしまう。

フィルムカメラ時代の名残をスパッと切り捨てたマイクロフォーサーズの概念は明快で説得力があるし、それなりの地位は築いたが、ソニーがRX1で仕掛けたカメラのフルサイズの流れに取り残されたのではないだろうか。

小さいセンサーでは伸長著しいスマホとの差別化が難しく、α7のようなフルサイズ機がここまで小さくなってくると、マイクロフォーサーズの存在価値は微妙になってきたと思う。

α7の欠点は、レンズのラインナップが貧弱すぎることだ。カメラ本体は出すものの、レンズが出ない。いったい何を考えているのだろうか。

実際問題、カメラのレンズ設計は難しく、それができる技術者は世界的に極めて限られている。

ほとんどが、日本のカメラメーカー・レンズメーカー・元カメラメーカーのエンジニアで、高倍率のズームレンズの設計が特に難しい為に、その設計ができるエンジニアはさらに限られている。

その為に、カメラ業界ではODMが極めて盛んで、カメラメーカーのブランドを有難がって買う行為は、もはや笑止千万だ。

さて、α7用のEマウントの中望遠レンズが存在しないので、コンタックス時代から持っているゾナーT90mmをレンズコンバータ経由で使うしかない。

私がそもそも中望遠を好きになったきっかけになったレンズだが、G2ボディーのプアなAFと剃刀ピントのこのレンズが相まって、ずいぶんとピンぼけ写真を量産したものだ。

EVFは残念ながら2機種に大きく見劣りする。視野が狭いし、キメも荒く、覗く楽しみが沸かない。

フルサイズの写りは素晴らしいけど、このカメラでは写す行為が楽しくなさそうに思える。

こうして3機種比較してみたが、結局は帯に短し襷に長しで、ここは思案のしどころじゃのう。。。

ということで、今度は視点を変えて、各社の将来性について考えてみよう。

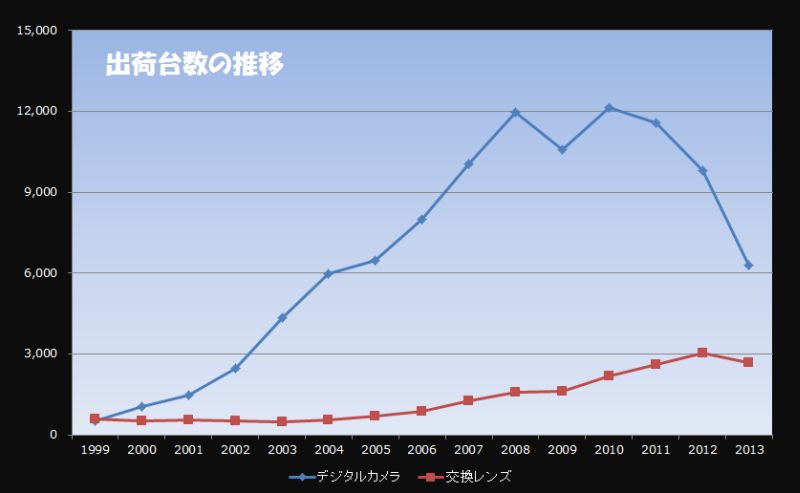

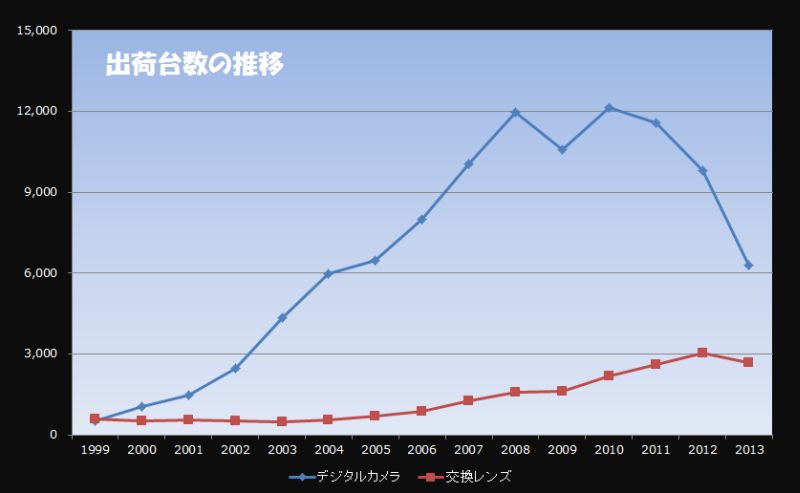

下のグラフは近年のデジタルカメラの販売台数だが、驚くほど販売台数が落ちてきている。

デジタルカメラがこれほどまで売れなくなってきており、トップ2社以外は赤字だと言われているので、今後の動向をよく考えておく必要がある。

せっかくマウントを揃えても、カメラから撤退されたら目も当てられない。

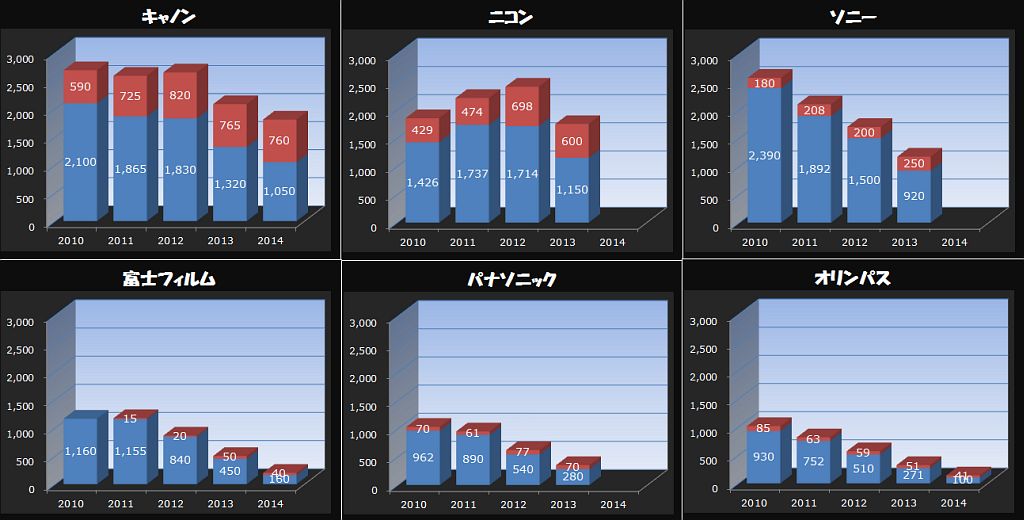

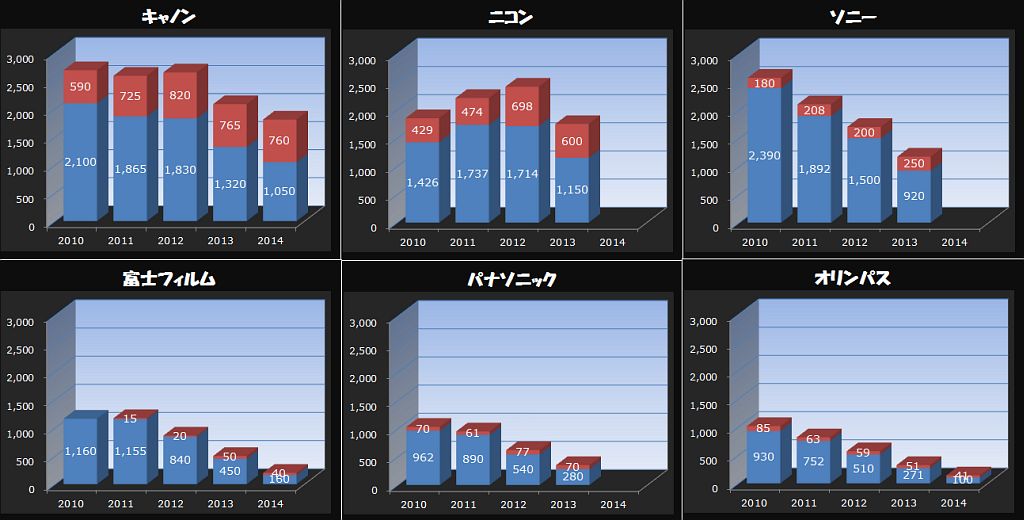

次に、会社別の販売台数はこうなっている。

なお、2014の台数は、販売計画だ。

パナソニックは、ご存知のように赤字事業を切り捨てて黒字事業を強化し、必死に生き残りを図っているので、カメラ事業は心配だ。

ライカのブランドを活用してはみたものの、結局はカメラ市場での高いブランドイメージを構築できなかったので、あえて赤字を垂れ流し続けてまでカメラ事業を継続する意義があるのだろうか。

ソニーも似たような状況だ。ハードの商品で生み出す大きな赤字を、保険と銀行でなんとかカバーしているのが現状なので、ここも心配だ。

ビデオカメラについては、ブロードキャスティング用のプロ機材の市場が大きく、その技術を一般消費者用に生かせるので存続させると思うが、スチルカメラは販売台数が減る一方だし、続ける意味があるのだろうか。

完成品のカメラからは撤退し、シェアが大きいCMOSの生産・供給だけに絞る方が、事業効率は良いと思う。

オリンパスは、パナソニックと共同で立ち上げたフォーサーズが、上記のグラフを見ても判るようにパッとしない。

万一、パナソニックがスチルカメラから撤退したら、オリンパスだけでこのマウントを存続させるのは無理ではないだろうか。

ソニーからの支援で一息ついたとはいえ、財政基盤は極めて脆弱なので、存続性は心配だ。

一方、富士フィルムは少々赤字でも続けるだろう。

コンシューマプロダクトを無くしてしまうと企業の知名度ががっくりと下がり、新規採用などで企業活動に支障が出てしまうので、広告塔の意味でも存続させると思う。

この会社は、銀塩フィルムという屋台骨の市場が無くなってしまうという大変な危機に際し、真のRestructuringを成功させ、新しい事業で高い収益力を誇るようになった。したがって、カメラ事業が少々赤字でも全く問題ないだろう。

実際に、マニアの心をくすぐる単焦点レンズを次々と商品化しており、積極的な事業姿勢が伺える。

このようにみてみると、事業の存続性から考えれば富士しかないのではないかと思う。

ちなみに、キャノンとニコンは、昔ながらのOVF機が強いので、軽量のミラーレスは本気でやらないだろう。

圧倒的に市場が大きい海外ではOVF機が主流だし、小型軽量を狙ったミラーレスが多いのは日本だけなので、OVF機を強化するのは当然だ。

ということで、車選びに勝るとも劣らず、カメラ選びも楽しい。

買うまでの、「ああだこうだ」と言う時期が、一番楽しい。

※ほとんどの写真とグラフは、クリックすると拡大します。

日曜日の朝の出来事

日曜日の朝の出来事  たまには朝マックにでも行こうと、散歩がてら大阪ビジネスパークへ。

たまには朝マックにでも行こうと、散歩がてら大阪ビジネスパークへ。

シトロエンC5は、やはり無くなりそうだ

シトロエンC5は、やはり無くなりそうだ

新緑の京都へ

新緑の京都へ  風薫る陽気に誘われて、新緑の京都へ参りました。

風薫る陽気に誘われて、新緑の京都へ参りました。

一眼レフ 軽量化計画

一眼レフ 軽量化計画  α900の重さに耐えかねて、2年前にK-5にマウント変更したのだが、寄る年波には勝てず、そいつを担いで歩くのは、腰に堪えるようになってきた。

α900の重さに耐えかねて、2年前にK-5にマウント変更したのだが、寄る年波には勝てず、そいつを担いで歩くのは、腰に堪えるようになってきた。

ユーロ車お気軽クラブ一周年記念オフ会 in 七岸 へ行ってきました

ユーロ車お気軽クラブ一周年記念オフ会 in 七岸 へ行ってきました  ずっと天気が良かったのですが、何故か今日だけ雨。

ずっと天気が良かったのですが、何故か今日だけ雨。