←縄文のビーナス。

今から4,000年~5,000年前の土偶。

今日は縄文時代の土器を見に行ってきた。

釈迦堂遺跡博物館と

茅野市尖石縄文考古館。南アルプスと八ヶ岳の風景を楽しみながら。

八ヶ岳あたりまではいつもは国道20号で行くけど、今日は釈迦堂の遺跡博物館に寄るので贅沢に中央道で。で、国道で行くときは笹子餅を笹子のお店で買うけど

初狩PAに置いてあったので迷わず買っておやつ。

↓初狩PAからの富士

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

釈迦堂遺跡博物館、中央道の釈迦堂PAから徒歩。下り側からだと階段を登ればそこが博物館だけど、登り側からだと一寸歩く。PAにある展望台よりも南アルプスの眺めがいい。ここでは水煙土器。

有名な新潟で発見された火焔土器に対して、ここ釈迦堂遺跡から発掘された土器はその形状から水煙土器と言われていますよね。画家岡本太郎氏の原点がこの縄文土器の情熱のデザイン、文化の結実のデザインですよね。

↓水煙土器

↓発掘された土器群

↓博物館前からの南アルプス。(中央の尖っている山が北岳)

今回は寄らなかったけど、甲府南インターを出ると目の前に

山梨県立考古博物館がある。

・・・・・・・・・・

釈迦堂を後にして中央道で韮崎ICに向かい、ここで降りて七里岩ラインで小淵沢に向かい、小淵沢からは八ヶ岳エコーラインで尖石縄文考古館にドライブ。

昨年4月10日の時は桃の花が咲いていたけど、まだ早いのかももの花はまだ咲いていない。

↓桃の花はまだだった。

↓中央線の小さい踏切で待っていたらおなじみブルーサンダー

そして茅野市尖石縄文考古館に、駐車場の片隅にはまだ2月の大雪の名残があった。「縄文のビーナス」と国宝に答申された「仮面の女神」を見る。山形県舟形町の

西ノ前遺跡で発掘された「縄文の女神」のレプリカも展示されていた。

↓仮面の女神

↓縄文の女神

これら発達した文化が背景でないと決して出来上がらない高いデザイン性豊かな種々の土偶。エジプトでピラミッドが作られる2,000年前に作られた土偶、そして情感豊かな土器群。不思議な事に南太平洋バヌアツ共和国で見つかった土器のかけら、それが縄文土器と言う。

その土器片の成分分析の結果、青森県で出土した縄文土器と鉱物成分が一致。さらに年代測定では縄文時代の土器と分かった。何故縄文土器がバヌアツに・・・縄文人は航海術に長けていたという証拠が黒曜石の採取地と発見地の分布で明らかになった。

山内丸山遺跡等から発掘された食用にされた魚類の骨の化石、マグロやニシンといった回遊魚の骨が発見され、それらの魚類は外洋に出なければ採取出来なかった。そしてナイフ等に使用した黒曜石、神津島で採取された黒曜石が舟で日本全国に運ばれた。

佐賀県で採取された黒曜石は朝鮮半島の松島貝塚から発見されている。神津島から島伝いに日本本土まで運ばれ、九州から海峡を越えて朝鮮半島に運ばれた黒曜石。エクアドルで縄文土器発見というニュースも以前ありましたよね、不思議なことに突然発生。

↓尖石縄文考古館

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

ネットで、東亜日報の記事に「弥生時代(BC300-AD250年)に先進農業技術を持って移住した韓国人が今日の日本人の先祖」なんていう記事があったとあるけど、縄文時代が始まったのは約1万6,500年前から。半島にほとんど人がいない頃すでに定住生活してた。(山内丸山遺跡)

中国から朝鮮半島にかけての遺跡の発掘数は日本の比では無く、その出土品も貧弱な事が知られている。上記したように半島で発見された黒曜石の原産地は九州、航海術がなければ運搬できません。

・・・・・・・・・

縄文時代01

縄文時代02

・・・・・・・・・・

帰りは諏訪大社上社前宮と上社本宮にお参りして帰還

↓上社前宮、上社本宮。

↓尖石縄文考古館の駐車場

※ブログを書き忘れていたので行った日付で追加。

Posted at 2014/04/20 15:33:21 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記

←「こいけ」まで行ってきた。

←「こいけ」まで行ってきた。

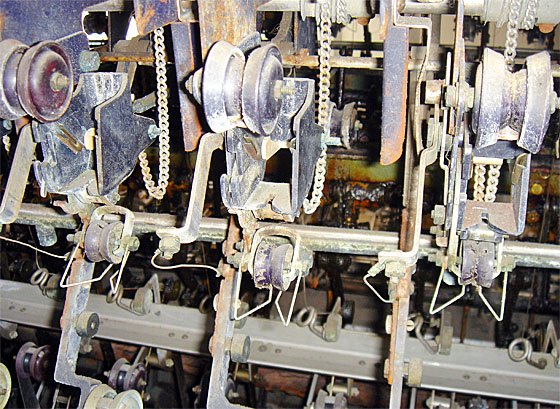

←30個の繭から1本の絹糸が出来上がる。

←30個の繭から1本の絹糸が出来上がる。

←縄文のビーナス。

←縄文のビーナス。