この日は以前から訪れてみたかった佐川美術館に行ってみようと少しドライブ。

途中に「唐崎の松」を見てみたくなり訪れたのが

唐崎神社。

舒明天皇6年(633年)、琴御館宇志丸宿弥がこの地に居住して「唐崎」と名付けました。唐崎の地は、日吉大社・西本宮の大己貴神が最初にこられた地でもあります。

唐崎神社のご祭神・女別当命は宇志丸宿弥の御妻君で、持統天皇11年(697年)の御代に創建したと伝えられています。「女別当社」と呼ばれ、婦人病に霊験があるとして信仰を集めました。

境内には、宇志丸宿禰が植えたのに始まるとされる「唐崎の松」があります。唐崎は、古くから景勝の地として数々の古歌にも詠まれ「近江八景」の一つ「唐崎の夜雨」の老松との景観は天下の名勝として知られています。

宇志丸宿禰が植えた初代の松は天正9(1581)年に台風で倒れ、二代目の松は天正19(1591)年、大津城主だった新庄駿河守直頼らが良木を求めて植え替えました。幹周囲9mにも及び、枝を多数の支柱に支えられた天下の名木として知られていました。現在も枝を支えた石組みや支柱の礎石が往事の雄大さを偲ばせます。

二代目は大正10(1921)年に枯死し、その実生木を近くの駒繋ぎ場から移植したもので、樹齢は150年〜200年と推定されています。

唐崎神社 - 01

唐崎神社 - 01 posted by

(C)pismo

唐崎神社 - 02

唐崎神社 - 02 posted by

(C)pismo

唐崎神社 - 03

唐崎神社 - 03 posted by

(C)pismo

唐崎神社 - 04

唐崎神社 - 04 posted by

(C)pismo

唐崎神社 - 05

唐崎神社 - 05 posted by

(C)pismo

唐崎神社 - 10

唐崎神社 - 10 posted by

(C)pismo

その次は久々に訪れた

浮御堂。

湖西でも私が最も好きな風景で、「近江八景」の一つ「堅田の落雁」として有名です。

正式には海門山満月寺と称する禅寺で臨済宗大徳寺派の寺院です。

一条天皇の長徳年間に源信(恵心)僧都が、湖中に一宇を建立して自ら一千体の阿弥陀仏を刻んで「千仏閣」「千体仏堂」と称し湖上通船の安全と衆生教学を発願したのが始まりとされています。

堅田の地は、室町時代から戦国時代にかけて度々戦場となり荒廃しました。

江戸時代に復興し、桜町天皇より御能舞台の御下賜を仰いで再興しました。

しかし、昭和9(1934)年、室戸台風で倒壊し、昭和12(1937)年に再建されました。

湖面に建つ小堂からの風景は最高です。

浮御堂 - 01

浮御堂 - 01 posted by

(C)pismo

浮御堂 - 02

浮御堂 - 02 posted by

(C)pismo

浮御堂 - 03

浮御堂 - 03 posted by

(C)pismo

浮御堂 - 04

浮御堂 - 04 posted by

(C)pismo

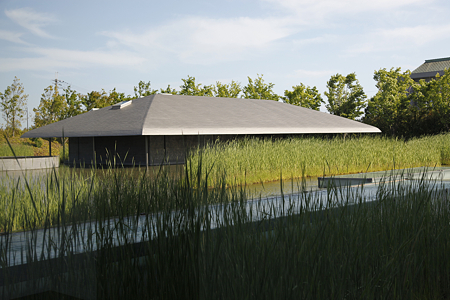

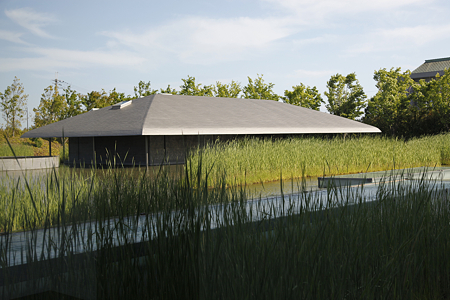

佐川美術館は、佐川急便の創業40周年記念事業の一環として守山市に平成10(1998)年3月22日に開館した美術館です。

日本画家の平山郁夫、彫刻家の佐藤忠良、陶芸家の樂吉左衛門の作品を中心に展示しています。

佐川美術館 - 01

佐川美術館 - 01 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 02

佐川美術館 - 02 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 03

佐川美術館 - 03 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 04

佐川美術館 - 04 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 05

佐川美術館 - 05 posted by

(C)pismo

樂吉左衛門館は15代樂吉左衛門がプロデュースした建物で平成19(2007)年にオープンしました。

茶室と、地下の展示室が不思議な空間を作り出しています。

佐川美術館 - 06

佐川美術館 - 06 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 07

佐川美術館 - 07 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 08

佐川美術館 - 08 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 09

佐川美術館 - 09 posted by

(C)pismo

平山郁夫さんの作品は映像なども通してゆっくりと見ることができました。

佐川美術館 - 10

佐川美術館 - 10 posted by

(C)pismo

佐川美術館 - 11

佐川美術館 - 11 posted by

(C)pismo

ブログ一覧 |

ドライブ | 日記

Posted at

2010/06/27 22:13:21