「小学館ウィークリーブック・真説 歴史の道」が現在刊行中です。

古戦場や城という視点とは少し異なる「道」というテーマ。

ドライブと歴史好きな人間としてはついつい買ってしまいます。

今回、徳川家康の「神君の伊賀越え」が特集されていたので、少し辿ってみることに・・・

この日はあいにくの雨。それも結構激しく降っていました。昼から小やみになったので出かけることにしました。

遅い出発になりました。

まずは完成したばかりの第二京阪を通って京田辺市から。

最初は

穴山梅雪の墓です。穴山梅雪(穴山信君)は、以前甲斐武田家の武将で、母は武田信玄の姉の南松院、妻は武田信玄の三女、見性院妙顕です。この見性院は、梅雪の死後2代将軍徳川秀忠の三男幸松丸(後の保科正之)を養育しました。

天正10(1582)年、武田崩れの際に梅雪は信長に降り、徳川家康と共に御礼言上を兼ねて上洛しました。

そして織田信長が明智光秀に殺された本能寺の変が起こったとき、泉州堺(大阪府堺市)に滞在していた徳川家康は、京都を避けて急いで本拠の岡崎城に帰るため、堺から飯盛山、枚方の尊延寺を経て京田辺市に入り、普賢寺、興戸、草内のコースで木津川を渡り、宇治田原から朝宮、加太、白子、大浜に出て帰城しました。

1日遅れて梅雪は、同じコースをたどり帰城しようとしましたが、河内の土民に追い詰められて木津川を渡る前に主従12名と共に自刃したと古文書は伝えていますが、殺害されたとの説もあります。そして飯岡(いのおか)の人たちが手厚くここに葬ったといわれています。

一説には、普賢寺谷で梅雪の従者が、道案内人を殺し、その太刀の銀製のツバを奪ったことから、土着民が蜂起し、梅雪が木津川を渡る前に殺害されたとの伝説がこの里に伝わっています。

穴山梅雪の墓

穴山梅雪の墓 posted by

(C)pismo

穴山梅雪の墓がある飯岡共同墓地の北側隣接地にある

飯岡車塚古墳は古墳時代(4世紀後半)に造られた前方後古墳です。全長は90m、後円部直径は60mほどの大きさでした。

明治35(1902)年に後円部が発掘され、棺を納めた竪穴式石室から勾玉、管玉、小玉、石釧、車輪石、鍬形石、石製小型坩、刀剣片などが見つかりましたが、銅鏡が見つからなかったのでそれ以前に盗掘されていたと考えられています。

古墳の表面は葺石でおおわれ、周りを埴輪で囲まれています。

埴輪の中には楕円筒埴輪があることが昭和51(1976)年の発掘調査でわかりました。

この飯岡には古墳時代前期の車塚古墳、中期の薬師山古墳、ゴロゴロ山古墳、弥陀山古墳、トヅカ古墳、後期の東原古墳、飯岡横穴と古墳時代を通じて多くの古墳が造られ続けました。

墓の主は、木津川の水運に関係した一族の墓ではないかと考えられています。

飯岡車塚古墳 - 1

飯岡車塚古墳 - 1 posted by

(C)pismo

飯岡車塚古墳 - 2

飯岡車塚古墳 - 2 posted by

(C)pismo

草内の渡し場跡です。木津川の渡しがある草内は、「くさじ」または「くさち」と読んでいましたが、現在は「くさうち」と呼ばれています。また、対岸の十六を結んでいたため十六の渡しとも呼ばれています。

河内・大和方面から宇治田原に出る主要な渡しでした。

本能寺の変の際、徳川家康とともに堺にいた穴山梅雪は三河岡崎に戻る途中、木津川草内の渡し付近で一揆のために命を落としたといわれています。

木津川西岸のホームセンターダイキ京田辺店から川岸に沿って走る道に出るあたりに石碑が建っています。

草内の渡し場碑 - 1

草内の渡し場碑 - 1 posted by

(C)pismo

草内の渡し場碑 - 2

草内の渡し場碑 - 2 posted by

(C)pismo

山口城は、織田信長の命により山口甚助秀康が築いた城です。

天正10(1582)年6月2日の本能寺の変の際、堺にいた徳川家康が河内より尊延寺を越え、田辺、草内を経て木津川を渡り田原郷に入り6月3日己の刻(午前10時)に山口城に到着しました。

昼食をとり乗馬を替えて申の刻(午後4時)に信楽へ向かいました。

山口氏は関ヶ原の戦いで滅び、城は廃城となりました。

現在は遺構らしい遺構はほとんど残っていませんが、山口氏の菩提寺の極楽寺西側の茶畑に説明看板が建っています。

山口城〔宇治田原城〕 - 1

山口城〔宇治田原城〕 - 1 posted by

(C)pismo

山口城〔宇治田原城〕 - 2

山口城〔宇治田原城〕 - 2 posted by

(C)pismo

大道寺は、金胎寺の北側登山口に天平勝宝8(756)年、施基皇子の御子、大納言三品湯原王の発願により、鷲峰山中興の越知泰澄大師が開基しました。

大伽藍も配置されている寺でしたがその後衰退し、嘉承元(1106)年11月、藤原忠実の帰依により再興し、それより大御堂と称したと言われています。

その後、その子頼長の所領となりましたが、保元の乱で亡くなった後、院領を経て信西(藤原通憲)の所領となりました。

平治の乱で信西はこの地で自害したと言われ、向かい側に信西入道の塚があります。

大道寺はその後も存続しましたが、戦国時代に寺領没収でほぼ滅亡に近い状態になりました。昭和28(1953)年の山城水害では土砂崩れで寺は壊滅しました。しかし、五体の仏像は難を逃れました。

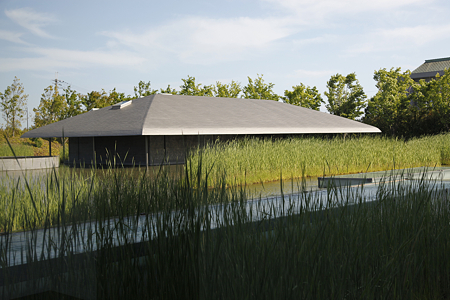

平成16(2004)年、現在の建物を新築しました。小さなお堂の中に仏像が安置されているそうです。

大道寺 - 1

大道寺 - 1 posted by

(C)pismo

大道寺 - 2

大道寺 - 2 posted by

(C)pismo

信西入道塚です。大道寺の領民はこの場所に塚を築いてその菩提を弔ったと伝えられています。

大正5(1916)年、有志により供養塔が建てられました。

信西入道塚

信西入道塚 posted by

(C)pismo

大道神社(おおみちじんじゃ)は、菅原道真を祭る神社です。

本殿は延宝8(1680)年の建立で、宇治田原町指定文化財となっています。

紅葉の名所だそうです。

大道神社

大道神社 posted by

(C)pismo

遍照院(へんじょういん)は真言宗の寺院です。

建立は元亀元(1570)年です。

天正10(1582)年6月2日の本能寺の変の後、堺見物をしていた徳川家康が大急ぎで本国に帰る途中、立ち寄った寺院です。

家康は山口城で昼食をとった後、案内人を得て物見の者と連絡を取りながら街道沿いの遍照院へ到着しました。

この後、新たな案内人を得て朝宮を通り遅くに多羅尾の小川城に到着しました。

境内には紅梅の古木や、鎌倉時代の作とも言われている無縫塔があります。

遍照院 - 1

遍照院 - 1 posted by

(C)pismo

遍照院 - 2

遍照院 - 2 posted by

(C)pismo

遍照院 - 3

遍照院 - 3 posted by

(C)pismo

遍照院 - 4

遍照院 - 4 posted by

(C)pismo

遍照院 - 5

遍照院 - 5 posted by

(C)pismo

この後は、裏白峠を越えて甲賀へ向かいます。

Posted at 2010/06/20 01:01:44 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記