この日は太子町周辺をサイクリングです。

この附近には古墳が多く、王陵の谷といわれています。

また、聖徳太子の廟がある叡福寺があります。

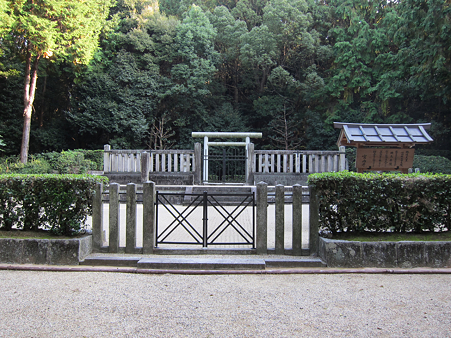

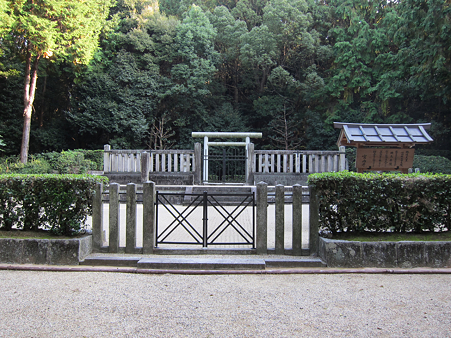

小野妹子墓です。

科長神社南側の小高い丘の上に、古くから小野妹子の墓と伝えられる楕円状の小さな塚があります。妹子は、推古天皇の時代に遣隋使として、隋にに派遣された人物です。

妹子が聖徳太子の守り本尊の如意輪観音の守護を託され、坊を建て、朝夕に仏前に花を供えたのが、池坊流の起こりになったとされることから、現在、塚は池坊によって管理されています。

小野妹子の墓 - 1

小野妹子の墓 - 1 posted by

(C)pismo

小野妹子の墓 - 2

小野妹子の墓 - 2 posted by

(C)pismo

小野妹子の墓 - 3

小野妹子の墓 - 3 posted by

(C)pismo

小野妹子の墓 - 4

小野妹子の墓 - 4 posted by

(C)pismo

科長神社(しながじんじゃ)の創建の由緒は不詳ですが、元は二上山上に鎮座し、二上権現と称していました。

延喜式神名帳には「河内国石川郡 科長神社」と記載され、小社に列している。暦仁元(1238)年に現在地に遷座しました。

現在地には元々恵比須神社(一名 土祖神社)があり、科長神社が当地に遷座するに当たりその末社とされたと伝えられています。

級長津彦命(しながつひこのみこと)、級長津姫命(しながつひめのみこと)など8柱を祀るために、八社大明神も呼ばれています。

また、当地は神功皇后誕生の地という伝承もあり、社宝に神功皇后所用と伝える雛形の兜があるそうです。

科長神社 - 1

科長神社 - 1 posted by

(C)pismo

科長神社 - 2

科長神社 - 2 posted by

(C)pismo

推古天皇陵は陵墓名を磯長山田陵(しながのやまだのみささぎ)、古墳名を山田高塚古墳といいます。

日本で初めての女帝である第33代推古天皇は、聖徳太子を摂政にし、大陸の隋との交渉によって先進的な政治制度や文化、芸術などを積極的に吸収し、政治の改革や仏教文化を中心とした飛鳥文化を花開かせました。

推古天皇陵は、東西に長い三段築成の長方墳で、内部には2つの横穴式石室があると考えられています。先に亡くなられた御子、竹田皇子と一緒に葬られたとされています。

推古天皇陵〔磯長山田陵・山田高塚古墳〕 - 1

推古天皇陵〔磯長山田陵・山田高塚古墳〕 - 1 posted by

(C)pismo

推古天皇陵〔磯長山田陵・山田高塚古墳〕 - 2

推古天皇陵〔磯長山田陵・山田高塚古墳〕 - 2 posted by

(C)pismo

推古天皇陵〔磯長山田陵・山田高塚古墳〕 - 3

推古天皇陵〔磯長山田陵・山田高塚古墳〕 - 3 posted by

(C)pismo

二子塚古墳(ふたごづかこふん)は、7世紀中頃の墳墓といわれており、推古天皇陵の南東200メートルに位置し、方墳を2基つなぎ合わせた双方墳という珍しい形式を有しています。

東西の墳丘それぞれに、ほぼ同形同大の横穴式石室と石棺を有しています。

地元には二子塚古墳こそが本当の推古天皇と竹田皇子の合葬陵であるとする言い伝えがあります。

二子塚古墳 - 1

二子塚古墳 - 1 posted by

(C)pismo

二子塚古墳 - 2

二子塚古墳 - 2 posted by

(C)pismo

二子塚古墳 - 3

二子塚古墳 - 3 posted by

(C)pismo

二子塚古墳 - 4

二子塚古墳 - 4 posted by

(C)pismo

用明天皇陵は陵墓名を河内磯長原陵(しながのやまだのみささぎ)、古墳名を春日向山古墳(かすがむかいやまこふん)といいます。

第31代用明天皇は、聖徳太子の父で古事記では最初磐余池上陵(いわれのいけのうえのみささぎ)に葬られ、その後推古元(593)年、河内磯長原陵(かうちのしながのはらのみささぎ)に改葬されたと記録されています

用明天皇陵〔河内磯長原陵・春日向山古墳〕 - 1

用明天皇陵〔河内磯長原陵・春日向山古墳〕 - 1 posted by

(C)pismo

用明天皇陵〔河内磯長原陵・春日向山古墳〕 - 2

用明天皇陵〔河内磯長原陵・春日向山古墳〕 - 2 posted by

(C)pismo

叡福寺は、山号は山号は磯長(しなが)山、聖徳太子御廟のある寺です。

「中之太子」野中寺、「下之太子」大聖勝軍寺とともに三太子の一つに数えられ、「上之太子」と呼ばれています。

聖武天皇の勅願により、太子の墓を守り霊を鎮めるため神亀元(724)年に建てられたのがこの叡福寺です。寺は天正2(1574)年の兵火で大きな被害を受け、ましたが、慶長年間(17世紀初め)、後陽成天皇の勅願により豊臣秀頼が伽藍を再興しました。

叡福寺 - 01

叡福寺 - 01 posted by

(C)pismo

叡福寺 - 02

叡福寺 - 02 posted by

(C)pismo

叡福寺 - 03

叡福寺 - 03 posted by

(C)pismo

叡福寺 - 04

叡福寺 - 04 posted by

(C)pismo

叡福寺 - 05

叡福寺 - 05 posted by

(C)pismo

叡福寺 - 06

叡福寺 - 06 posted by

(C)pismo

叡福寺 - 07

叡福寺 - 07 posted by

(C)pismo

聖徳太子の御廟です。

聖徳太子は生前、推古天皇28年(620年)にこの地を墓所と定めたといわれています。推古天皇29年(621年)、太子の生母穴穂部間人皇后が没するとここに葬られ、翌年、相次いで没した聖徳太子と妃の膳部菩岐々美郎女が追葬されたといわれています。

叡福寺 - 08

叡福寺 - 08 posted by

(C)pismo

西方院は、浄土宗の寺院です。

山号は南向山、知恩院末寺で聖徳太子作の阿弥陀仏を本尊とする寺院です。

太子の侍女月益、日益、玉昭の三姫(それぞれ蘇我馬子、小野妹子、物部守屋の娘とされる)が太子死去後に剃髪して創建し、太子の冥福を祈って一生を終えたといわれています。

西方院 - 01

西方院 - 01 posted by

(C)pismo

西方院 - 02

西方院 - 02 posted by

(C)pismo

西方院 - 03

西方院 - 03 posted by

(C)pismo

西方院 - 04

西方院 - 04 posted by

(C)pismo

蘇我馬子の塚は、古くから土地の人々によって馬子の塚と言い伝えられてきました。

しかし、「建久四年古図」には「妹子大臣塚(小野妹子)」と記されており、真実は定かではありませんが、蘇我氏ゆかりの地に霊を祀る遺跡と思われます。

蘇我馬子の塚(植木家墳墓) - 1

蘇我馬子の塚(植木家墳墓) - 1 posted by

(C)pismo

蘇我馬子の塚(植木家墳墓) - 2

蘇我馬子の塚(植木家墳墓) - 2 posted by

(C)pismo

西方院や蘇我馬子の塚付近のマンホールはこんなデザイン。

西方院付近

西方院付近 posted by

(C)pismo

西方院の階段から叡福寺を眺めます。

西方院付近から叡福寺を眺める - 1

西方院付近から叡福寺を眺める - 1 posted by

(C)pismo

敏達天皇陵は陵墓名を河内磯長中尾陵(こうちのしながのなかのおのみささぎ)、古墳名を太子西山古墳といいます。第30代敏達天皇は、死後、母君の石姫皇后の墓である磯長の陵に葬られたと『日本書紀』は記しています。

全長約93メートルの磯長谷では唯一の前方後円墳です。

敏達天皇陵〔河内磯長中尾陵・太子西山古墳/奥城古墳〕 - 1

敏達天皇陵〔河内磯長中尾陵・太子西山古墳/奥城古墳〕 - 1 posted by

(C)pismo

敏達天皇陵〔河内磯長中尾陵・太子西山古墳/奥城古墳〕 - 2

敏達天皇陵〔河内磯長中尾陵・太子西山古墳/奥城古墳〕 - 2 posted by

(C)pismo

敏達天皇陵〔河内磯長中尾陵・太子西山古墳/奥城古墳〕 - 3

敏達天皇陵〔河内磯長中尾陵・太子西山古墳/奥城古墳〕 - 3 posted by

(C)pismo

この次は、羽曳野の河内源氏発祥の地へ向かいます。

ブログ一覧 |

自転車 | 日記

Posted at

2010/11/22 19:53:34