小田山界隈の寺院は、平成24年度も訪れましたが、雪深くお墓参りなどはできなかったので再訪しました。

恵倫寺(えりんじ)は、山号は金剛山、曹洞宗の寺院です。

天正18(1590)年蒲生氏郷が父賢秀の菩提を弔うために建立しました。

尊敬する下総国結城郡安穏寺の高僧、曹月存靏を迎えて開山しました。

当時は鶴ヶ城の西の米代にありましたが、慶長17(1612)年、現在の小田山麓に移転されました。会津領の僧録寺として天寧寺、善龍寺とともに各寺院を管轄しました。

戊辰戦争の戦火にあい山門、鐘楼など七堂伽藍が消失しました。大正8(1919)年、本堂が再建され、昭和30年代以降、位牌堂と開山堂の併設、庫裏や会館の建立、無縁仏整理や境内墓地の整理が進み、平成10(1998)年に山門が完成しました。

境内には蒲生賢秀の墓、柴四朗、五郎はじめ柴家の墓があります。

恵倫寺 - 1

恵倫寺 - 1 posted by

(C)pismo

恵倫寺 - 2

恵倫寺 - 2 posted by

(C)pismo

恵倫寺 - 3

恵倫寺 - 3 posted by

(C)pismo

恵倫寺 - 4

恵倫寺 - 4 posted by

(C)pismo

建福寺は、山号は大宝山、臨済宗妙心寺派の寺院です。

元々は信濃高遠にありましたが、保科正之が最上、会津に転封となった時移転しました。

高遠にも建福寺は残り、武田勝頼の母諏訪御料人の墓があります。

寛永20(1643)年、保科正之に従った鉄舟和尚により開山され、延宝8(1680)年に現在の地に堂塔伽藍を建立しました。

貞享2(1685)年、3代藩主松平正容は、江戸芝東禅寺の黙水和尚を迎えました。

士族寺として隆盛をきわめましたが、戊辰の戦火により、堂塔伽藍は焼失しました。

明治3(1870)年再建されましたが、寺域はかなり縮小されました。

建福寺 - 1

建福寺 - 1 posted by

(C)pismo

建福寺 - 2

建福寺 - 2 posted by

(C)pismo

建福寺 - 3

建福寺 - 3 posted by

(C)pismo

少し離れた山側の墓地には長岡藩家老河井継之助の遺骨を最初に埋骨した

arget='_blank'>河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕があります。

幕末の長岡藩の家老河井継之助は、戊辰戦争の際長岡藩が落城した際、銃弾を受け負傷しました。そして会津若松へ向かう途中、慶応4(1868)年8月16日、塩沢の矢沢宗益宅にて死去しました。

遺骨は火葬され、会津での長岡藩の駐屯地だった建福寺に運ばれ、遺骨が持ち込まれた翌日に、葬儀が建福寺で行われ、この地に仮に埋葬されました。

明治2(1869)年、遺骨は長岡に帰り、栄涼寺にある河井家の墓に改葬されました。石碑は鶴ヶ城が良く望める場所で、河井継之助の故郷の長岡を向いています。

建福寺・河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕 - 1

建福寺・河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕 - 1 posted by

(C)pismo

建福寺・河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕 - 2

建福寺・河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕 - 2 posted by

(C)pismo

建福寺・河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕 - 3

建福寺・河井継之助埋骨地〔河井継之助埋骨遺跡〕 - 3 posted by

(C)pismo

善龍寺は山号は祥雲山、曹洞宗の寺院です。

寛永20(1643)年、曹洞一派の泉海という僧侶が会津藩祖保科正之の会津入部にともない市内花畑に建立しました。

その後寛文7(1667)年、現在の地に移りました。保科家の祖保科筑前守正則の霊を守る保科家の菩提所として発展しました。

戊辰戦争の際、本堂は焼けてしまいましたが、寛政9(1797)年に建造されたといわれる山門は戦火をまぬがれ、今もなお当時の面影を残しています。この山門は、竜宮門あるいは竜宮造と呼ばれる珍しい様式で、この地方ではほとんど例を見ない山門です。

奥にある墓地には西郷頼母夫妻の墓や西郷邸で自決した「二十一人の墓」があります。会津の人々に深く信仰されていたお寺。その境内には、会津藩家老・西郷頼母や妻・千重子、頼母の母など西郷一族21人を祀った「二十一人の墓」や会津戦争で戦死した会津藩士の遺体の埋葬に尽力した伴百悦の墓、明治期の外交官・赤羽四郎の墓など、多くの会津藩士のお墓があります。

その他、「なよ竹の碑」が有名です。家老西郷頼母の妻千重子のか弱い婦女子の心を曲がらぬ竹の節になぞらえ、会津女子の精神の強さを歌い上げた辞世の句「なよ竹の風にまかする身ながらも たわまぬ節はありとこそきけ」というから名づけられたもので、戊辰戦争終結から60年目に当たる昭和3(1928)年、「なよ竹の碑」として善龍寺に建立されました。碑の裏には戊辰戦争で散った233名の会津藩の婦人名が刻まれています。 毎年5月1日に奈与竹墓前祭がおこなわれます。

善龍寺 - 01

善龍寺 - 01 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 02

善龍寺 - 02 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 03

善龍寺 - 03 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 04

善龍寺 - 04 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 05

善龍寺 - 05 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 06

善龍寺 - 06 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 07

善龍寺 - 07 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 08

善龍寺 - 08 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 09

善龍寺 - 09 posted by

(C)pismo

善龍寺 - 10

善龍寺 - 10 posted by

(C)pismo

弘真院にある蒲生氏郷の子

蒲生秀行の廟です。

弘真院は、山号は妙覚山、真言宗豊山派の寺院です。

蒲生秀行は、文禄4(1595)年から慶長3(1598)年までと、慶長6(1601)年から慶長17(1612)年までの2回にわたって会津の領主でした。

廟屋は大きい切石を二段に積んだ高い一重基壇によって造られた墓室上に、石造五輪塔(2.7メートル)を据え、これを木造覆屋で被覆しています。

この廟屋は、遺構の原型部分、特に懸魚や木鼻に桃山ないし江戸初期の特色があり、建立は秀行卒年の間もない頃と考えられます。

(現地説明板などより)

弘真院・蒲生秀行廟 - 1

弘真院・蒲生秀行廟 - 1 posted by

(C)pismo

弘真院・蒲生秀行廟 - 2

弘真院・蒲生秀行廟 - 2 posted by

(C)pismo

弘真院 - 3

弘真院 - 3 posted by

(C)pismo

会津若松城西側にある

山本覚馬・新島八重生誕の地です。

会津藩士・山本覚馬 (1828~1892) は、砲術師範で日新館教授です。

文久2(1862)年、藩主の京都守護職就任に伴い、京都に転住し、鳥羽・伏見の戦いで囚われますが、その識見を買われて、維新後に京都府顧問となり、京都の近代化に貢献しました。

明治8(1875)年、新島襄と同志社英学校 (現同志社大学)を創立しました。

覚馬の妹・八重(1845~1932)は、砲術が得意で、白虎隊員指導の一方で、戊辰戦争では自ら鶴ヶ城に籠城しました。

城明け前夜、城壁に「明日の夜は何国の誰かながむらん なれし御城に残す月かげ」とかんざしで刻みました。

明治4(1871)年、兄を頼って京都に転じ、明治9(1876)年に新島襄と結婚しました。同志社女学校(現同志社女子大学の前身)の舎監を務めました。

兄同様に、京都でキリスト教に入信しました。共に洛東・若王子の同志社墓地に眠ります。

山本覚馬・新島八重の父山本権八は、会津藩砲術師範で屋敷内には砲術の練習場があり、八重の夫、川崎尚之助も山本家に寄留していたと思われます。

隣家には白虎隊に入隊した伊東悌次郎がおり、山本家で八重にゲベール銃の撃ち方を習いました。また近所には八重の幼馴染み日向ユキ、高木時尾が住んでいて、一緒に裁縫を習っていました。

生誕地碑は、宮崎家のご支援を得て建立し、平成元(1989)年5月30日に除幕しました。

生誕地碑は実際の生家跡より東側にあります。生誕地には説明看板が立っています。

(現地説明板などより)

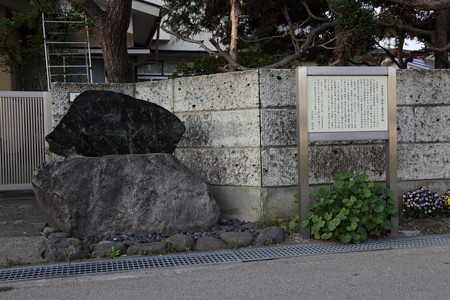

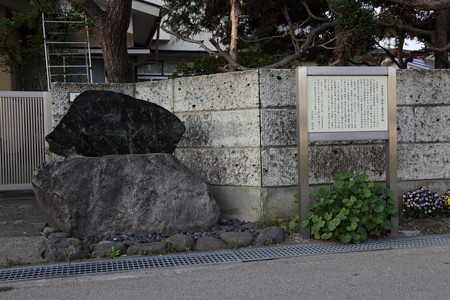

山本覚馬・新島八重生誕地 - 1

山本覚馬・新島八重生誕地 - 1 posted by

(C)pismo

山本覚馬・新島八重生誕地 - 2

山本覚馬・新島八重生誕地 - 2 posted by

(C)pismo

会津の藩校日新館天文方の天文観測の場として設けられた

日新館天文台跡です。

日新館は、5代藩主松平容頌公のとき、寛政11(1799)年4月より5年を費して、享和3(1803)年に完成しました。

天文台は、つねに星の観測をするところでしたが、特に、毎年、冬至の日には、学校奉行・天文方の師範・暦家が集まり、晴雨・考暦を編したところで、重要な施設の一つでした。観台は、当時の規模の半分となりましたが、藩校日新館の施設の中では、唯一の保存されているものです。(現地説明板より)

日新館天文台跡 - 1

日新館天文台跡 - 1 posted by

(C)pismo

八角神社は、大同2(807)年創立の伊弉諾尊・伊弉冉尊を御祭神とする神社です。

至徳年間(1384~87)葦名直盛が会津の領主となり、その居城を鶴城と呼び、当社を修築して「亀の宮」と称しました。

葦名氏以来歴代藩主により50石の社領をうけ、松平正容からは会津総鎮守の扁額を寄せられました。

また、戊辰戦争では薩摩軍の屯所となりました。

八角神社 - 1

八角神社 - 1 posted by

(C)pismo

八角神社 - 2

八角神社 - 2 posted by

(C)pismo

八角神社 - 3

八角神社 - 3 posted by

(C)pismo

平成24年度の訪問↓

越後・会津・信濃紀行(1日目その3・会津若松の神指城周辺)

越後・会津・信濃紀行(1日目その4・会津若松市七日町付近の史跡)

越後・会津・信濃紀行(1日目その5・会津若松城のライトアップと夜の会津若松史跡めぐり)

越後・会津・信濃紀行(2日目その1・秀長寺、長岡藩士殉節の碑、光明寺)

越後・会津・信濃紀行(2日目その2・会津藩主松平家墓所〔院内御廟〕、天寧寺)

越後・会津・信濃紀行(2日目その3・恵倫寺、建福寺、善龍寺)

越後・会津・信濃紀行(2日目その4・会津若松城とその周辺)

越後・会津・信濃紀行(2日目その5・御薬園と飯盛山)

越後・会津・信濃紀行(2日目その6・会津若松の美酒で乾杯)

越後・会津・信濃紀行(3日目その1・佐川官兵衛顕彰碑、会津武家屋敷)

越後・会津・信濃紀行(3日目その2・會津藩校日新館)

ブログ一覧 |

自転車 | 日記

Posted at

2014/05/19 00:36:12