飯山城は泉氏の居城でしたが、後に上杉謙信の属城となり、永禄7(1564)年頃武田信玄の侵攻に備えて築かれました。

天正11(1583)年上杉景勝が岩井信能に命じ、修築を行いました。

慶長3(1598)年上杉氏の会津移封後は、関、皆川、堀、佐久間、松平、永井、青山氏が城主となりましたが、享保2(1717)年からは、本多助芳(康重の子孫)が移封され明治維新まで本多氏が城主でした。

城跡は本丸は葵神社、二の丸は城址公園となっています。また、城門が復元されています。飯山市柳原南条の丸山家に残されていた長屋門で、飯山城関係の門の可能性があるとのことで、平成5(1993)年の丸山家の旧住居の解体に伴い、移築復元したものです。平成4(1992)年の南中門などの遺構が発掘され、規模構造を南中門にあわせて復元したとのことです。

飯山城 (1)

飯山城 (1) posted by

(C)pismo

飯山城 (2)

飯山城 (2) posted by

(C)pismo

飯山城 (3)

飯山城 (3) posted by

(C)pismo

飯山城

飯山城 posted by

(C)pismo

飯山城 (4)

飯山城 (4) posted by

(C)pismo

英岩寺は曹洞宗の寺院で長峰山英岩寺といいます。永仁年間天台宗の修験道場として創立されたと伝えられています。

当時は江岸寺といいました。戦国時代に衰微しましたが、文禄4(1595)年高源七世通庵寿貫和尚によって栄巌寺として中興され、安永年中に英岩寺と改名して現在に至っています。

現在の本堂は安永3(1774)年に建立されたものです。

境内には鬼小島弥太郎の墓があります。戦国時代の上杉謙信の家臣で小島弥太郎といいますが、その武勇のため「鬼小島」と称せられました。

永禄4(1561)年9月10日の第四次の川中島大激戦は、前半は上杉軍が有利に戦を進め、後半は武田軍が優勢の内に、謙信は主従数騎逃れて安田の渡しにさしかかりました。伝承によれば、この時謙信に従うもの小島弥太郎ただ一騎であったといいます。

千曲川を渡った謙信主従は追っ手を遮るために渡綱を切って落とし、市ノ口から小佐原にさしかかりましたが、弥太郎は前日来深手に耐えかね、主君の無事を祈りながら割腹して果てました。

鬼小島弥太郎最後の地というので、後人この所を鬼が峯と呼ぶようになったと伝えられています。

この鬼小島弥太郎の墓は鬼が峯と数百メートル隔てる英岩寺墓地に文禄4(1595)年、弥太郎ゆかりの者によって建てられたものと推定されています。弥太郎は伝説が多い人物で、鬼小島弥太郎戦死の地というのが長岡市(旧栃尾市)の大野の天神山にもあるそうです。

英岩寺 (1)

英岩寺 (1) posted by

(C)pismo

英岩寺

英岩寺 posted by

(C)pismo

戸隠神社は、奥社、火之御子社、中社・九頭龍社、奥社の五社からなっています。

平安時代から修験道が行われ、日本有数の霊地として知られていました。

縁起によると学問行者が修験を始めた年代を嘉祥2(849)年頃としていて、これが戸隠寺(奥院)の起源となったといわれます。その後200余年を経て康平元(1058)年に宝光院が、さらに寛治元(1087)年に中院が開かれたといわれます。

明治の初めの、神仏分離により、寺を廃し、奥院、中院、宝光院をそれぞれ奥社、中社、宝光社と名称を改めました。

中世には、戸隠山は、武田、上杉の争乱に巻き込まれ、甲越両軍の戦略によって絶えず危難に脅かされたので、三院の衆徒らは、一時、大日方氏の領内水内郡小川の筏が峰(現小川村)に移り、約30年の歳月をここで送った後に戸隠山に帰りました。

修験の山の旧態がなおよく保存されている奥社、中社、宝光社及び筏が峰三院跡(奥院跡、中院跡、宝光院跡)が史跡指定となっています。

なお、奥社、中社付近の考古学調査は、昭和38(1963)年から昭和40(1965)年にかけての戸隠総合学術調査の一環として行われ、講堂跡をはじめ数々の遺構などが明らかにされています。

宝光社は、祭神は中社祭神の御子神で、開拓学問技芸裁縫の神・安産の神・女性や子供の守り神です。

戸隠神社・宝光社

戸隠神社・宝光社 posted by

(C)pismo

戸隠神社・宝光社 (1)

戸隠神社・宝光社 (1) posted by

(C)pismo

戸隠神社・宝光社 (2)

戸隠神社・宝光社 (2) posted by

(C)pismo

火之御子社は、承徳2(1098)年頃の創建で、岩戸の前で舞われた天鈿女命が主祭神で高皇産霊命(たかみむすびのみこと)、栲幡千千姫命(たくはたちちひめのみこと)、天忍穂耳命三柱の神様をお祀りしています。

戸隠山の神様が神仏習合されていた時も神社としての姿を保っています。戸隠神社太々御神楽は、この神社に仕えていた社人によって古来より伝えられ現在に至っています。舞楽芸能の神、縁結の神、火防の神として尊崇されております。

境内には樹齢500年を超える「結びの杉(二本杉)」と有名な西行桜があります。(現地説明板などより)

戸隠神社・火之御子社 (1)

戸隠神社・火之御子社 (1) posted by

(C)pismo

戸隠神社・火之御子社 (2)

戸隠神社・火之御子社 (2) posted by

(C)pismo

戸隠神社・火之御子社

戸隠神社・火之御子社 posted by

(C)pismo

中社のご祭神は天八意思兼命で、寛治元(1087)年に奥社より分祀ししました。

天照大神が御弟神須佐之男命の度重なる非行に天岩戸にお隠れになった時、岩戸神楽(現在の太々神楽)を創案し、万民をして生業に安んぜしめたという知恵の深い神で学業成熟、家内安全、営業隆昌開運守護の外諸々の災難をはらう神として知られています。(現地説明板などより)

戸隠神社・中社 (1)

戸隠神社・中社 (1) posted by

(C)pismo

戸隠神社・中社 (2)

戸隠神社・中社 (2) posted by

(C)pismo

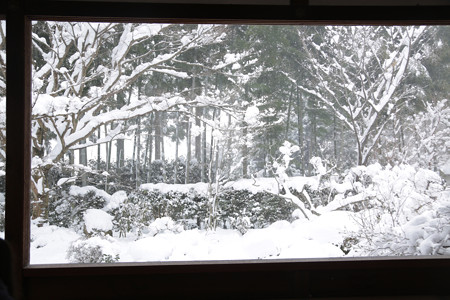

戸隠神社・中社

戸隠神社・中社 posted by

(C)pismo

戸隠神社・中社 (3)

戸隠神社・中社 (3) posted by

(C)pismo

戸隠神社・中社 (4)

戸隠神社・中社 (4) posted by

(C)pismo

奥社は、天照大神が天の岩屋にお隠れになった時、無双の神力をもって、天の岩戸をお開きになった天手力雄命を戸隠山の麓に奉斎した事に始まります。2kの参道を歩いて行くことになりますが、途中に随神門、美しい杉並木が印象的です。

(現地説明板などより)

戸隠神社・奥社 (1)

戸隠神社・奥社 (1) posted by

(C)pismo

戸隠神社・奥社 (2)

戸隠神社・奥社 (2) posted by

(C)pismo

戸隠神社・奥社

戸隠神社・奥社 posted by

(C)pismo

戸隠神社・奥社 (3)

戸隠神社・奥社 (3) posted by

(C)pismo

九頭龍社は地主の神で、鎮座年代は不明ですが、天照大神の岩戸隠れの際に功績を立てた天手力男命をご祭神としています。水分神、水口神、五穀の神、開運守護魔除の神、虫歯の神として崇敬を集めています。

奥社のすぐ隣にあります。

(現地説明板などより)

戸隠神社・九頭竜社

戸隠神社・九頭竜社 posted by

(C)pismo

Posted at 2017/01/24 22:32:23 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記