グリーンベル21は沼田市の再開発ビルです。

沼田市の市街地再開発事業に三井生命保険が参画して建設され、平成5(1993)年4月16日に開業しました。

核店舗やテナントの相次ぐ撤退などで、平成27(2015)年1月7日、沼田市が100%市有化したと発表しました。

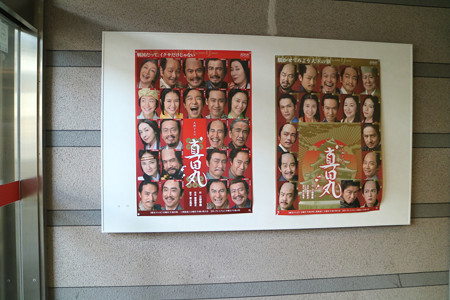

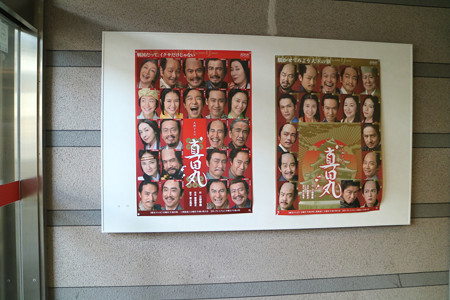

平成28(2016)年3月20日から平成29(2017)年3月31日まで、上州沼田真田丸展が1Fで開催されています。

グリーンベル21(上州沼田真田丸展)

グリーンベル21(上州沼田真田丸展) posted by

(C)pismo

グリーンベル21(上州沼田真田丸展) (1)

グリーンベル21(上州沼田真田丸展) (1) posted by

(C)pismo

グリーンベル21(上州沼田真田丸展) (2)

グリーンベル21(上州沼田真田丸展) (2) posted by

(C)pismo

正覚寺は、山号は法蔵山、浄土宗の寺院です。

創建は不詳ですが当初は現沼田市榛名町(旧根岸村)付近にあったとされ永禄3(1560)年に沼田城主沼田万鬼斎顕泰によって現在地に移されました。

天正17(1589)年には真田家の重臣で名胡桃城代鈴木主水が北条家の侵攻により城を奪われた事を恥じ正覚寺の境内で自刃し当寺に葬られています。

慶長17(1612)年、初代沼田藩主真田信之の正室である小松姫から改めて現在地が境内として認められ、以後、沼田藩からの庇護の対象となりました。

元和6(1620)年、小松姫が江戸で病気となり療養する為、草津温泉に行く途中、武蔵国鴻巣で息を引き取りその地で火葬され鴻巣の勝願寺に埋葬され、その後、勝願寺と正覚寺、芳泉寺(長野県上田市)(霊廟は信之が松代藩に移封の際、松代の大英寺に移築されました。)に分骨されました。

江戸時代には百体観音の信仰が広がり縁日には数多くの参拝者が訪れ賑いました。慶応2(1866)年の火災により堂宇が焼失し、明治6(1873)年に本堂が再建されています。

正覚寺

正覚寺 posted by

(C)pismo

正覚寺 (1)

正覚寺 (1) posted by

(C)pismo

正覚寺 (2)

正覚寺 (2) posted by

(C)pismo

妙光寺は、山号は慶寿山、院号は本隆院、日蓮宗の寺院です。

元和年間(1615~23)に日守聖人が創建し、沼田藩主2代真田河内守信吉の側室慶寿院が寛文7(1667)年に本隆寺を改築して慶寿山妙光寺と寺名を改め、自ら開基となりました。

慶寿院は、信吉が没した翌年の寛永12(1635)年遺児を生みました。喜内と名付けられたが改名し、慶寿院とともに月夜野小川の城へ移り、その後、沼田藩主5代真田伊賀守信利となりました。慶寿院は寛文9(1669)年5月27日に没しました。

境内には慶寿院の墓があります。墓は芝付の正面幅76.35cmに対し総丈311cmと比較的高さがあり、相輪と屋蓋の間には鮮やかな彫刻の蓮華台をつけた華麗な形態の宝篋印塔です。正面に「慶寿院殿妙久日栄大姉尊位」の刻銘があります。

(現地説明板などより)

妙光寺

妙光寺 posted by

(C)pismo

妙光寺 (1)

妙光寺 (1) posted by

(C)pismo

舒林寺は山号は慈眼山、曹洞宗の寺院です。

宝徳元(1449)年に大友長忠を開基、心華乗芳禅師を開山としてみなかみ町後閑に創建されました。その後幾度かの災難・火災に遭い、寛文8(1668)年十四世言礼和尚が沼田に再建したといわれています。

境内には真田信守の墓があります。沼田藩四代藩主真田信政の二男で沼田に生まれ、正保2(1645)年6月23日 弟信武(信政の三男、異母兄)と論争の末、城内で殺害し自刃しました。沼田記には「正保二年六月二十三日、夜裏門二階にて弟大学および佐久間善八を害し自害す」とあります。信政は信守の菩提を弔うため、改愚和尚を招き照光寺を創建しましたが、明暦2(1656)年に信政が松代藩主になった為、明暦3(1657)年に改めて松代に雲龍山照光寺を創建しています。沼田の照光寺の境内跡には寛文8(1668)年に舒林寺(沼田市)が移って来た事により信守の墓碑は舒林寺が引き継いでいます。

(現地説明板などより)

舒林寺

舒林寺 posted by

(C)pismo

舒林寺 (1)

舒林寺 (1) posted by

(C)pismo

天桂寺は、山号は月宮山、曹洞宗の寺院です。

室町時代中期に開山とされ、釈迦如来を本尊としています。

真田河内守信吉の墓は本堂を右手に進み、川を渡って左に進んだ先の墓地の中にあります。

真田信吉は、真田初代沼田藩信幸(之)の嫡子で母は大蓮院です。

元和2(1616)年に信幸が上田へ移った後、二代沼田藩主を継ぎ、寛永11(1634)年には真田家と領内の安泰を祈り、城鐘(県指定重要文化財)を鋳造しました。

同年江戸屋敷で没し遺骸は沼田へ送られ迦葉山で火葬、天桂寺に葬られました。享年40歳でした。法名は天桂院殿前河州大守月岫浄珊大居士。墓は総丈297cmの宝篋印塔で、翌寛永12(1635)年に建てられました。塔身から基礎上段の正面に「天桂院殿 前河州大守」、右側面に「滋野朝臣 真田信吉」、左側面に「月岫浄珊 大居士墓」、後面に「寛永十一申戌 歳十一月念八日」の刻名があります。特に蓮華二段、反花を刻み屋蓋との対照的荘厳さを見せている。正方形に近い塔身の端正な姿、その下の基礎の高さ49cmに対し幅55cmで壮重な形をしている基礎下段の蓮華文の彫りは厚く、高さに比して幅が広く、全体の重量をがっしりと支え、揺るがぬ安定感を与えています。

屋蓋正面に真田の紋「六連銭」を刻み、沼田藩主の墓らしい威厳と風格があります。

(現地説明板などより)

天桂寺

天桂寺 posted by

(C)pismo

天桂寺 (1)

天桂寺 (1) posted by

(C)pismo

三光院は、山号は晴雲山、天台宗の寺院です。

応永13(1406)年に群馬郡国分の村上出羽守なるものが利根に攻め入り、沼田氏の支城の川田、名胡桃両城を攻略しました。怒った沼田氏八代景朝は、兵を率いて村上を攻め亡ぼしこの十一面観世音菩薩を持ち帰り、観音堂を建てて安置し今に伝えられたといいます。

また、観音堂前には沼田真田氏5代真田信利が献納したという石灯籠が二基あり、また、観音堂内には信利の夫人が奉納したという木彫りの白馬2体があります。

三光院

三光院 posted by

(C)pismo

三光院 (1)

三光院 (1) posted by

(C)pismo

三光院 (2)

三光院 (2) posted by

(C)pismo

沼田城は、利根川や薄根川・片品川の結節点の交通の要衝の崖上に、天文元(1532)年、沼田万鬼斎顕泰が築城したと伝えられています。

その後、 天正8(1580)年真田昌幸が攻略しました。翌年昌幸は沼田城の奪還に来攻した沼田平八郎景義を謀殺し、沼田氏は滅亡しました。

その後は北条氏との間で攻防を繰り返しましたが、北条氏滅亡後は真田氏のものとなり、天正18(1590)年、昌幸の長子信幸が沼田領2万7千石の領主となり城主となりました慶長年間に五十の天守閣建造しました。

真田氏は信吉、熊之助、信政、信利と5代続きました。

慶長5(1600)年、関ヶ原の戦いの時、西軍についた真田昌幸が孫に会いたいと沼田城を訪れた折、東軍についた真田信幸の妻、小松姫は、城門を開かず追い返したエピソードは有名です。

しかし、5代信利は、天和元(1681)年、失政などを理由に改易され、城は破却されました。

天領となった後は、元禄16(1703)年本多正永が城主となり、旧沼田領一七七ケ村のうち四六ケ村・飛地領合わせ四万石の藩主として入封し、幕府の交付金で城を再興し三の丸に屋形を建てました。

次いで、本多氏(3代)の後、再び天領、黒田氏(2代)となった後は、寛保2(1742)年には土岐頼稔が城主となり、土岐氏が幕末まで城主でした。現在は沼田公園となっています。

公園内には平成27(2015)年12月10日「真田信之と小松姫の像」が建てられました。

沼田城

沼田城 posted by

(C)pismo

沼田城の

鐘楼は、明治20(1887)年旧沼田町役場敷地内に建てられたのが起源です。当初は柳町歓楽院の梵鐘を借りて時の鐘としていましたが、10年後に修復されたとき、平等寺で保存されていた寛永11(1634)年真田河内守信吉に鋳造された城鐘に架け替えました。

昭和39(1964)年、市庁舎改築で取り壊されましたが、昭和58(1983)年沼田公園内に復元されました。

沼田城 (1)

沼田城 (1) posted by

(C)pismo

沼田城 (2)

沼田城 (2) posted by

(C)pismo

沼田城 (3)

沼田城 (3) posted by

(C)pismo

平八石は、沼田平八郎景義の首級を載せた石です。

平八郎は沼田城(蔵内城)を築いた沼田氏12代顕泰の側室の子で、摩利支天の再来とまでいわれた勇将です。

顕泰は城を嫡子朝憲に譲り、平八郎を連れ川場村天神城へ隠居しましたが、側室とその兄金子美濃守らにそそのかされて、永禄12(1569)年正月、朝憲を呼びよせて謀殺しました。そのため顕泰、平八郎は沼田勢に追われ会津へ逃げました。

平八郎は12年の後、沼田城奪還の兵を挙げて沼田に迫りました。真田昌幸は戦って平八郎に勝てないと知り、城中にいた金子美濃守をだましました。貪欲な美濃守は己が栄進したいがため平八郎に会い武装を解き、こっそり城内に入れて「お前が必ず城主になれるようにしてやる」と偽り、城内へ誘い入れて殺害しました。

時に天正9(1581)年3月14日(一説には15日)42歳でした。

平八郎の首級は昌幸が首検の後、この石の上に置きました。亡骸は町田町の小沢城址に葬り、沼田大明神として祀ったが首級は此処から亡骸を埋めたところまで飛んで行ったといわれています。

(現地説明板などより)

沼田城 (4)

沼田城 (4) posted by

(C)pismo

沼田城 (5)

沼田城 (5) posted by

(C)pismo

沼田城 (6)

沼田城 (6) posted by

(C)pismo

グリーンベル21前の歩道に、

天王石があります。天正18(1590)年、真田信幸が沼田城主となり、市場を開かせるに当たり、見世頭吉澤将監がこの地に天王の宮社殿を建て牛頭天王(素戔嗚尊)を祀りました。

慶長17(1611)年、真田信幸が沼田城の改築にあたり、本町の町割を行い社殿を中町に(現在の須賀神社)遷座し、旧宮地の印にこの石「天王石」を置いて祀りました。

同時にこれより南を鍛冶町としました。

以来、天王さまのお祭りには、神輿をこの石祠の所に安置しましたので、御旅所といい、「天王石」又は「天王様の腰かけ石」と呼ばれました。天王宮は明治元(1868)年、須賀神社と改称されました。

(現地説明板などより)

天王石

天王石 posted by

(C)pismo

戸鹿野八幡宮は沼田氏十二代で最初に沼田城を築城した沼田顕泰が享禄3(1530)年8月15日に後閑八幡宮を迎えて現在地に祀り城の守護神としたのが始まりとされています。

以降沼田城主代々の守り神でした。城主が苦戦した際に、山鳩多数が敵陣上空を舞い敵を混乱させて勝利をおさめた地とも言われています。

天正8年(1580)に真田昌幸が出陣に際して祈願して以来、代々武神として崇敬されました。現在の神社本殿は三間社流造、竣工時の棟札によれば、万治元(1658)年に五代沼田藩主真田信澄(信利)により建てられたものです。拝殿内には市指定重要文化財の武術に関連した特徴ある絵馬群が奉納されています。

境内には信州伊那郡上戸村の石工による亀甲積みの石垣・大鳥居をはじめとした多くの石造物があります。

(現地説明板などより)

戸鹿野八幡宮

戸鹿野八幡宮 posted by

(C)pismo

戸鹿野八幡宮 (1)

戸鹿野八幡宮 (1) posted by

(C)pismo

戸鹿野八幡宮 (2)

戸鹿野八幡宮 (2) posted by

(C)pismo

川田城は、沼田氏の一族川田氏が築いたと伝えられ、下川田町字五段田にあります。

崖端城ですが本丸を崖端に寄せることなく、本丸は東西100m、最大幅75mの五角形をなし、濠をめぐらし、帯曲輪を構えた特異な構造です。

東に半月形の小郭がつき薬師堂があり、加沢平次左衛門の墓もあります。沼田氏系図には沼田景久-川田景信-信光-信清-光清-光行とあり、天文21(1552)年北条氏沼田進攻により滅亡したと思われます。

城主は山名信濃守義季から祢津幸直となり、沼田城西の守りとして真田勢、北条勢の激戦地となり山名主水ほか地侍が多く討死しました。

天正18(1590)年、真田信幸が沼田城主となり、一領国一城により廃城となりました。

後に真田氏家臣の小林文右衛門が住み、真田伊賀守改易後は、家臣の加沢平次左衛門がこの一角に住み生涯を送りました。

(現地説明板などより)

川田城

川田城 posted by

(C)pismo

小沢城は三浦系・沼田景朝が応永12(1405)年に荘田城から移り、小沢川の崖端に築いた城です。

永正16(1519)年に幕岩城へ移るまでの4代114年間の居城でした。

東南は小沢川の崖、西北は内外に二重に堀を構え、追手(おうて)は北に開き、東側の「折(おり)」で側防されています。

京都の禅僧・万里集九(ばんりしゅうく)の旅行記には、「長享二(1488)年九月三十日、沼田館に着き鍛冶屋に宿る」とあります。小沢城は沼田館・沼田城とも呼ばれていた。堀・土居等が随所に残されており、中世の城跡としてきわめて貴重です。

城跡は法城院となっています。

法城院天正9(1581)年僧行芝によって開創され、当初は法喜庵と称しました。平八郎の死を悼み、供養するために、その遺骸を僧行芝が引き取って、小沢城本丸に葬り「沼田大明神」としてまつりました。その折に建立した庵室が法城院の起源です。

宝暦8(1758)年、僧高眼により旧庵を庫裡とし本堂が建てられ、平八郎の法号を法城院と改め、沼田氏の菩提寺・法城院となりました。

(現地説明板などより)

小沢城

小沢城 posted by

(C)pismo

小沢城 (1)

小沢城 (1) posted by

(C)pismo

小沢城跡にある

沼田平八郎景義之墓です。沼田景義は沼田城主12代顕泰の側室の子で沼田氏最期の主将です。兄朝憲は13代となり、景義は父顕泰、母ゆのみと川場村天神城に移りました。

永禄12(1568)年正月ゆのみの兄金子美濃守らの策を用い顕泰は朝憲を天陣城に招き謀殺しました。

このため沼田城兵に攻められ天神城を焼き、尾瀬を越え会津城主葦名氏の許へ走るりましゆのみは凍死。顕泰も会津で客死しました。73歳でした。

景義は後、勢多郡女渕城に移り、その間沼田城は、上杉謙信没後北条氏那が奪い、さらに真田昌幸が所領しました。

景義は12年後の天正9(1581年)年3月挙兵し、城奪還直前の同月14日昌幸の謀計に乗った伯父金子に欺かれ、沼田城内水の手曲輪に入り金子らに殺害されました。

景義42歳、沼田氏は滅びました。

昌幸は甲府より来て首実検し、沼田氏旧臣の離反を恐れ、景義の遺骸を此所に葬り沼田大明神として祀りました。また法喜庵(のちの法城院)を建て霊を弔いました。

同寺には景義の像と沼田氏系譜があり、これは金子一族の子孫、利根村大原金子重右衛門照泰らにより作られ、安永7(1780年)年納められたものです。

(現地説明板などより)

沼田平八郎景義之墓(沼田大明神)

沼田平八郎景義之墓(沼田大明神) posted by

(C)pismo

沼田平八郎景義之墓(沼田大明神) (1)

沼田平八郎景義之墓(沼田大明神) (1) posted by

(C)pismo

真田昌幸は、小田原北条氏が藤田信吉に守らせていた沼田城を天正8(1580)年6月、手中に収め、真田一族の海野能登守輝幸を二の丸、藤田を本丸城代に、金子美濃守を執事に据えて9月に甲府へ赴きました。輝幸の兄の幸光は岩櫃城代でした。

この兄弟をねたむ者の「海野は北条と通ずる」との讒言を信じた昌幸は、弟の信尹に命じて先ず幸光を急襲して討ち、直ちに沼田城に入りました。

輝幸は、「主家に二心無き証をたてん」と迦葉山を目ざす途中、岡谷地内で真田勢に追撃されました。輝幸は、真田の検視役・田口又左衛門と沼田一の豪者・木内八右衛門を一太刀で討ち、嫡男幸貞と「無益の殺生はこれまで」と刺し違えて自刃しました。父子をここに葬り、

海野塚と称しました。

(現地説明板などより)

海野塚

海野塚 posted by

(C)pismo