伝馬町牢屋敷は、慶長年間、常盤橋際から移って明治8年(1875)、市ケ谷囚獄ができるまで約270年間存続し、この間に全国から江戸伝馬町獄送りとして入牢したものは数十万人を数えたといわれています。

現在の大安楽寺、身延別院、村雲別院、十思小学校、十思公園を含む一帯の地が伝馬町牢屋敷跡です。当時は敷地総面積が2618坪、四囲に土手を築いて土塀を廻し南西部に表門、北東部に不浄門がありました。牢舎は揚屋敷、揚屋、大牢、百姓牢、女牢の別があって、揚屋敷は旗本の士、揚屋は士分僧侶、大牢は平民、百姓牢は百姓、女牢は婦人のみでした。

今大安楽寺の境内の当時の死刑場といわれる所に地蔵尊があり、山岡鉄舟筆の鋳物額に「為囚死群霊離苦得脱」と記されています。

牢屋敷の役柄は牢頭に大番衆石出帯刀、 死刑場役は有名な山田浅右衛門、それに同心78名、獄丁46名、外に南北両町奉行から与力1人月番で牢屋敷廻吟味に当たったといいます。

伝馬町獄として未曾有の大混乱を呈した安政5(1858)年9月から同6年12月までの1年3ヶ月の期間が、すなわち安政の大獄で吉田松陰、橋本左内、頼三樹三郎など50余人獄に下し、そのほとんどを刑殺しました。その後もここで尊い血を流した者は前者と合わせて96士に及ぶといいます。

なお、村雲別院境内には勤皇志士96名の祠と木碑が建てられています。

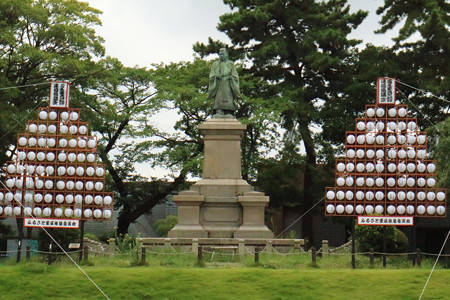

十思公園には、「松陰先生終焉之地」、「身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」と刻まれた「吉田松陰辞世の碑」、「吉田松陰顕彰碑」、「忠魂碑(乃木希典書)」、「表忠碑(鈴木荘六書)」、「石町時の鐘」などの他、発掘された牢屋敷の石垣を移築復元しています。

(現地説明板などより)

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 01

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 01 posted by

(C)pismo

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 02

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 02 posted by

(C)pismo

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 03

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 03 posted by

(C)pismo

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 04

伝馬町牢屋敷跡(十思公園) - 04 posted by

(C)pismo

伝馬町牢屋敷跡(大安楽寺) - 05

伝馬町牢屋敷跡(大安楽寺) - 05 posted by

(C)pismo

小野照崎神社の祭神は、平安初期の漢学者・歌人として有名な小野篁です。

創祀の年代は不明ですが、次のような伝承があります。

篁は上野国司の任期を終え、帰洛の途についた際、上野照崎(忍岡、現在の上野公園付近)の風光を賞しました。仁寿2(852)年篁が亡くなったとき、その風光を楽しんだ地に彼の霊を奉祀しました。

その後、江戸時代をむかえ、寛永2(1625)年忍岡に東叡山寛永寺を創建するにあたり、当社を移転することとなり、坂本村の長左衛門稲荷社が鎮座していた現在地に遷した、というものです。また、一説には、忍岡から孔子聖廟が昌平橋に移った元禄4(1691)年頃に遷座したのではないかともいわれています。

現在の社殿は慶応2(1866)年の建築で、関東大震災や東京大空襲などを免れました。また、境内には、富士浅間神社・御嶽神社・三峰神社・琴平神社・稲荷神社・織姫神社、さらには庚申塔が現存しています。

例大祭は5月19日で、3年に一度、本社の神輿渡御が行われます。

境内には「下谷坂本の富士塚」があります。

模造の富士山で、文政11(1828)年の築造と考えられています。

富士山信仰は室町末期頃に起り、江戸時代中期には非常に盛んになり、江戸をはじめとして富士講があちこちで結成されました。それにともない、模造富士も多数築かれ、江戸とその近郊の富士塚は50有余を数えるに至りました。しかし、いまに伝わる塚は少ないです。

この富士塚は高さ約5m、直径約16mあり、塚は富士の熔岩でおおわれ、東北側一部が欠損しているものの、原形がよく保存されています。

昭和54(1979)年5月21日、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

(現地説明板などより)

小野照崎神社 - 01

小野照崎神社 - 01 posted by

(C)pismo

小野照崎神社 - 02

小野照崎神社 - 02 posted by

(C)pismo

小野照崎神社 - 03

小野照崎神社 - 03 posted by

(C)pismo

小野照崎神社 - 04

小野照崎神社 - 04 posted by

(C)pismo

小野照崎神社 - 05

小野照崎神社 - 05 posted by

(C)pismo

小野照崎神社 - 06

小野照崎神社 - 06 posted by

(C)pismo

東京で晩年を暮らした正岡子規の家・

子規庵です。

残念ながら、閉まっていました。

正岡子規(1867~1902)は俳人・歌人・随筆家です。幼名は升、本名は常規、別号を獺祭書屋主人(だっさいしょおくしゅじん)、竹の里人などといいました。伊予国藤原新町(現・愛媛県松山市)に生まれ、俳句・短歌の革新を唱え、また写生文を提唱しました。

新聞「日本」及び俳誌「ホトトギス」により活動、子規庵での句会には森鴎外、夏目漱石も訪れ、歌会には伊藤左千夫、長塚節等が参加、歌誌「アララギ」の源流となります。

著書には、俳論「俳諧大要」「俳人蕪村」、歌論「歌よみに与ふる書」、歌集「竹の里歌」、随筆「墨汁一滴」「病牀六尺」「仰臥漫録」など多くあります。

子規はこの場所に明治27(1894)年2月から住み、明治35(1902)年9月19日病のため没しました。母八重、妹律は子規没後もここに居住し、其の後は子規の門弟寒川鼠骨が庵を守りつづけました。

昭和20(1945)年戦災によって平屋造り家屋は焼失しましたが、昭和25(1950)年鼠骨らにより旧規の通り再建され現在に至っています。

史跡に指定されている土地の面積は405.6平方メートルあります。

(現地説明板などより)

子規庵 - 01

子規庵 - 01 posted by

(C)pismo

子規庵 - 02

子規庵 - 02 posted by

(C)pismo

寛永寺は山号は東叡山、東叡山寛永寺円頓院と号する元和8(1622)年、徳川幕府2代将軍秀忠が、上野の地を天台宗の僧天海に寄進したことから、寛永寺の歴史は始まります。

本坊は寛永2(1625)年に竣工。根本中堂の完成は元禄11(1698)年のことです。

江戸末期までの寛永寺は、いまの上野公園をはじめ、その周辺にも堂塔伽藍や子院が立ち並ぶ文字通りの巨利であり、徳川将軍ゆかりの寺にふさわしい威容を誇っていました。

慶応4(1868)年明治維新の際の上野戦争で大半が炎上し、その後明治政府の命令で境内も大幅に縮小され(約3万坪、江戸時代の10分の1ほど)現在に至っています。

旧本堂(根本中堂)は、現在の東京国立博物館前の噴水池あたりにありましたが、彰義隊の兵火で焼失し、明治9(1876)年から明治12(1879)年にかけて、埼玉県川越市の喜多院の本地堂が移築され、寛永寺の本堂になりました。寛永15(1638)年の建造といわれています。

(現地説明板などより)

徳川将軍家の菩提寺で徳川歴代将軍15人のうち6人が寛永寺に眠っています。現在は上野公園の北東側にひっそりとありますが、彰義隊の戦いで焼失するまでは上野公園全域が寛永寺だったので、いかに大寺院であったかがわかります。ここは江戸の鬼門にあたることから、京都の鬼門を守る比叡山延暦寺の徳川家版ということがいえるでしょう。

西の叡山に対し「東叡山」寛永寺と名乗り代々の山主に皇室から親王を迎えていたことからも、幕府創設当初の徳川家の天皇家に対する対抗意識が垣間見えます。

寛永寺 - 01

寛永寺 - 01 posted by

(C)pismo

寛永寺 - 02

寛永寺 - 02 posted by

(C)pismo

東京都台東区谷中谷中霊園は、都立谷中霊園の他に天王寺墓地と寛永寺墓地で構成されています。

寛永寺墓地には、

徳川慶喜の墓があります。寺院の敷地ですが、神式の墓です。

徳川慶喜(1837〜1913)は、水戸藩主徳川斉昭の第七子で、初め一橋徳川家を継ぎ、後見職として将軍家茂を補佐しました。

慶応2(1866)年、第15代将軍職を継ぎましたが、翌年大政を奉還し慶応4(1868)年正月に鳥羽伏見の戦を起こして敗れ、江戸城を明け渡しました。復活することはなく、慶喜は江戸幕府のみならず、武家政権最後の征夷大将軍となりました。

駿府に隠棲し、余生を過ごしますが、明治31(1898)年には、大政奉還以来30年ぶりに明治天皇に謁見しています。明治35(1902)年には公爵を受爵しました。徳川宗家とは別に「徳川慶喜家」の創設を許され、貴族院議員にも就任しています。大正2(1913)年11月22日に77歳で没しました。

お墓は、間口3.6m、奥行4.9mの切石土留を囲らした土壇の中央奥に径1.7m、高さ0.72mの玉石垣の基壇を築き、その上は葺石円墳状を成しています。

墓所内には、正室一条美賀子、女中頭(側室)一色須賀、側室中根幸、新村信と徳川慶喜家の墓があります。

谷中霊園・徳川慶喜の墓 - 01

谷中霊園・徳川慶喜の墓 - 01 posted by

(C)pismo

谷中霊園・徳川慶喜の墓 - 02

谷中霊園・徳川慶喜の墓 - 02 posted by

(C)pismo

谷中霊園・徳川慶喜の墓 - 03

谷中霊園・徳川慶喜の墓 - 03 posted by

(C)pismo

谷中墓地には幕末の老中、阿部正弘の墓もありました。

谷中霊園・阿部正弘の墓 - 04

谷中霊園・阿部正弘の墓 - 04 posted by

(C)pismo

大龍寺は、山号は和光山、真言宗霊雲寺派の寺院です。

この寺の創立は明らかではありませんが、慶長年間(1596~1615)に不動院浄仙寺が荒廃していたのを、天明年間(1781~1789)になって、湯島霊雲寺光海の高足光顕が中興して「大龍寺」と改称したと伝えられています。

この寺の境内には、俳人正岡子規のほか、宮廷音楽家E・Hハウス、柔道の横山作次郎、子規を短歌の師と仰いだ鋳金家の木村芳雨などの墓があります。正岡子規は、「静かな寺に葬って欲しい」と、日頃から弟子に話しており、武蔵野台地の端にあり、林に囲まれて静かなこの寺が選ばれたそうです。

「子規居士之墓」の右に母「正岡八重墓」、左に「正岡氏累世之墓」、左側の前には生前自ら選んだ墓碑銘碑があり、松山藩士の子であることや、陸羯南の日本新聞から貰っていた月給が三十円であったことまで書かれています。

「正岡子規又ノ名ハ虎之助又ノ名ハ升又ノ名ハ子規又ノ名ハ獺祭書屋主人又ノ名ハ竹ノ里人伊豫松山ニ生レ東京根岸ニ住ム父隼太松山藩御馬廻加番タリ卒ス母大原氏ニ養ハル日本新聞社員タリ明治三十□年□月□日没ス享年三十□月給四十圓」

竹ノ里人の号に因んで植えたのか、墓の後ろには竹が茂っています。

大龍寺 - 01

大龍寺 - 01 posted by

(C)pismo

大龍寺 - 02

大龍寺 - 02 posted by

(C)pismo

大龍寺 - 03

大龍寺 - 03 posted by

(C)pismo

大龍寺 - 04

大龍寺 - 04 posted by

(C)pismo