次は佐賀城です。

薩長土肥と言いますが、「肥」前は初訪問です。

今回の旅行はもう残された時間が少ないため、佐賀城とその周辺のみを急いで回りました。

佐賀城は、龍造寺氏の居城村中城を鍋島直茂が改修して築城しました。

龍造寺隆信は九州北部に覇を唱えていましたが、天正12(1584)年に島津氏との戦いで隆信が討死にしたため、実権は鍋島直茂に移りました。

直茂は、村中城を居城とする意向を持っていましたが、龍造寺政家・高房が健在だったため蓮池城を居城としていました。

関ヶ原の戦いの後に徳川幕府より正式に佐賀藩主と認められ、慶長7(1602)年から佐賀城築城を始め、初代藩主で直茂の嫡男鍋島勝茂が慶長16(1611)年に完成しました。

佐賀城は享保11(1726)年に火災に遭い、天守、本丸御殿など主要建造物を焼失しました。これにより御殿などは二ノ丸に再建され、政治の中心は二ノ丸で行われました。しかし、天保6(1835)年には二ノ丸を火災で焼失。第10代藩主鍋島斉正(直正・閑叟)が本丸御殿を再建しました。

明治維新の後、明治7(1874)年に佐賀の乱で建造物の大半を失いました。

鯱の門には佐賀の乱の弾痕が残っています。

鯱の門と続櫓は昭和28(1953)年に佐賀県の重要文化財に、昭和32(1957)年に国の重要文化財に指定されました。本丸御殿の一番奥にあった御座の間は鍋島直正の居室でしたが、昭和32(1957)年までには赤松小学校の教室として使われました。その後昭和33(1958)年に水ヶ江大木公園に南水会館として移築されました。平成13(2001)年には佐賀市の重要文化財に指定され、平成16(2004)年に本丸御殿を復元した佐賀県立佐賀城本丸歴史館が完成、移築されました。

平成18(2006)年には日本100名城に指定されました。

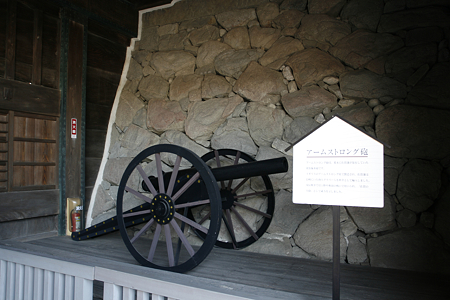

佐賀城 - 01

佐賀城 - 01 posted by

(C)pismo

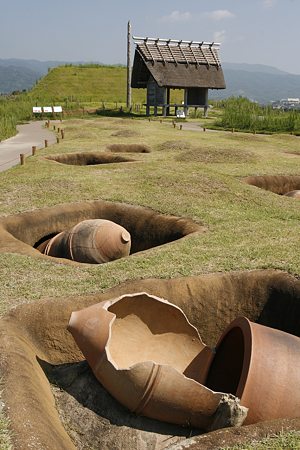

佐賀城 - 02

佐賀城 - 02 posted by

(C)pismo

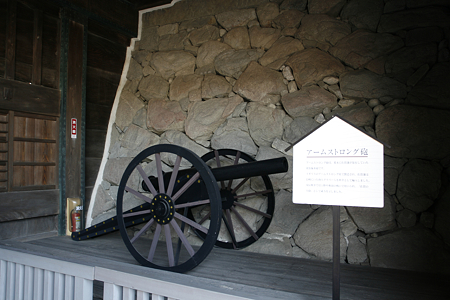

佐賀城 - 02

佐賀城 - 02 posted by

(C)pismo

佐賀城 - 04

佐賀城 - 04 posted by

(C)pismo

佐賀城 - 05

佐賀城 - 05 posted by

(C)pismo

佐賀城 - 15

佐賀城 - 15 posted by

(C)pismo

佐賀城 - 21

佐賀城 - 21 posted by

(C)pismo

佐賀城 - 25

佐賀城 - 25 posted by

(C)pismo

佐賀の役招魂碑は万部島にあります。

石造亀の背に乗る大きな碑があり、島義勇、江藤新兵ら210名の名が刻まれた、角柱が左横に建っています。

大正9(1920)年、二つに別れていた招魂碑をこちらに移しました。

佐賀の役招魂碑 - 1

佐賀の役招魂碑 - 1 posted by

(C)pismo

佐賀の役招魂碑 - 2

佐賀の役招魂碑 - 2 posted by

(C)pismo

本行寺は永正年間、龍造寺胤家が創建した日蓮宗の寺院です。

境内には戦国時代に龍造寺、鍋島両氏に仕え武功のみならず治水事業や築城でも活躍した成富兵庫助茂安、明治維新で活躍した江藤新平の墓があります。

江藤新平は明治5(1872)年には初代司法卿として近代国家にふさわしい司法制度の整備に尽力しました。明治6(1873)年には参議になりましたが、征韓論を巡り政府内で対立が起き下野しました。

明治7(1874)年佐賀藩士族に擁立され、佐賀の役で政府軍と戦い敗れました。

墓は当初鍋島町蓮成寺にありましたが、後年この本行寺に改葬されました。

本行寺 - 1

本行寺 - 1 posted by

(C)pismo

本行寺 - 5

本行寺 - 5 posted by

(C)pismo

これで、今回の旅行の行程は終了です。佐賀は明治維新で活躍した大隈重信や大木喬任、佐野常民たちの史跡もまだまだあるのですが・・・少し残念です。

再び博多に戻り、新幹線で関西に戻りました。

Posted at 2009/09/23 00:17:26 | |

トラックバック(0) |

ドライブ(レンタカー) | 日記