次は広島市北部、安佐北区と安佐南区を訪れました。

伊勢が坪城は熊谷氏の城です。承久3(1221)年、承久の変で討死した熊谷直国の功績が鎌倉幕府に認められその子熊谷直時は安芸国三入荘の地頭に任ぜられました。

武蔵国熊谷郷(現在の埼玉県熊谷市)からこの地に赴任した直時は三入荘北部の比高30mばかりのこの小高い山に伊勢が坪城を築きました。

三入荘での地歩を固めた熊谷氏は、その勢力の拡大をはかって戦略的により優れた高松山にやがて本拠を移しました。

高松山へ遷城後の伊勢が坪城はしばらくの間は隠居所として利用されていたといわれています。

(説明看板などより)

大林八幡宮の裏山が城跡です。東側に登城口があります。

昭和45(1970)年、広島県の史跡に指定されています。

伊勢が坪城 - 01

伊勢が坪城 - 01 posted by

(C)pismo

伊勢が坪城 - 02

伊勢が坪城 - 02 posted by

(C)pismo

伊勢が坪城 - 03

伊勢が坪城 - 03 posted by

(C)pismo

土居屋敷は、伊勢が坪城から高松城に本拠を進めた熊谷氏が、天正19(1591)年に毛利氏に従って広島に移るまで、平生使用していた屋敷・政庁跡です。

背後に高松城をひかえ、前面の根之谷川を天然の堀とした要害の地にあります。

屋敷跡の広さは約20アールと推定されていて、現在は、わずかにL字型に残る石垣にその跡をとどめます。

なお、正面中央付近の「切りかけ」は門跡と考えられています。

また、この付近一帯の字を土居というが、これは有力な地方豪族の屋敷を中心とした中世の集落が、この地に存在していたことを物語っています。

(説明看板より)

共同住宅の裏側に石積が残っています。少し場所がわかりにくいです。

周囲は道路が狭く、車を駐める場所に苦労します。

土居屋敷跡 - 1

土居屋敷跡 - 1 posted by

(C)pismo

土居屋敷跡 - 2

土居屋敷跡 - 2 posted by

(C)pismo

土居屋敷跡 - 3

土居屋敷跡 - 3 posted by

(C)pismo

土居屋敷跡 - 4

土居屋敷跡 - 4 posted by

(C)pismo

菩提所観音寺跡は、熊谷氏の菩提所です。

熊谷氏は当初大林の伊勢が坪城を本拠としていましたが、戦略的により優れた高松山に本拠を進め、麓に屋敷を構えました。

そして熊谷氏の土居屋敷を根之谷川を挟んで向かい合う位置に一族の菩提所・正法山観音寺を営みました。

かつては大内義隆が宿泊したこともある大寺でしたが、天正19(1591)年熊谷氏が広島城下に移ってからは次第にさびれ、今では巨石で築いた100mに及ぶ石垣と、熊谷氏の定紋(穂矢)を刻んだ古い須弥檀を安置した小さな観音堂に、当時の面影をわずかにとどめています。

観音堂南側の墓所には40基余りの古い五輪塔、宝篋印塔がある。熊谷氏代々の墓と伝えていますが、形が崩れてはっきりしません。

しかし慶長5(1600)年熊谷氏が毛利氏に従って萩に移ってからも、度々家臣を墓参させていたといわれています。

また境内の井戸は、有田合戦で討死した熊谷元直の腕を彼の妻が元直の遺体を、家臣が持ち帰らなかったことに憤慨し、女一人で有田まで出掛け、夫の元直の遺体を探し、遺体は見付けたものの、女手で持ち帰るにはあまりにも重く、泣く泣く元直の右腕を切断して持ち帰洗い清めたという言い伝えがあります。

(説明看板などより)

昭和26(1951)年、広島県の史跡に指定されています。

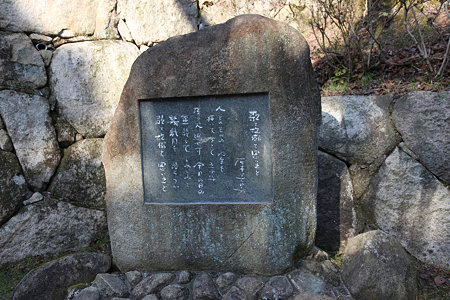

観音寺跡 - 01

観音寺跡 - 01 posted by

(C)pismo

観音寺跡 - 02

観音寺跡 - 02 posted by

(C)pismo

観音寺跡 - 03

観音寺跡 - 03 posted by

(C)pismo

観音寺跡 - 04

観音寺跡 - 04 posted by

(C)pismo

観音寺跡 - 05

観音寺跡 - 05 posted by

(C)pismo

高松城は、熊谷氏の居城です。

承久の変の後、安芸国三入庄の地頭職を与えられ、武蔵国熊谷郷から大林の伊勢が坪に移って来て居城を構えましたが、に三入庄の南の入り口に位置するこの高松山へ居城を移しました。

築城は四代目直経の時代でしたが、実際の入城は勢力が強大になった十二代目信直の時代と思われます。しかし入城の年代には諸説があって明確ではないそうです。

熊谷氏は武田氏に随っていましたが、後に毛利氏の傘下に入り毛利輝元が天正19(1591)年に広島城を築いて移城すると、熊谷氏もこの高松城を廃して広島に入りました。

更に熊谷氏は、関ヶ原の戦いの後に毛利氏に従って山口県の萩に移りました。

西方眼下に根の谷川が南流し、北方は桐原の渓谷が大きく空掘の役目を果たしたこの急傾斜の高松城は、容易に人馬の登はんを許さず、守りやすく攻めにくいこの近辺では希に見る名城と言われ、鎌倉時代の典型的山城です。

山頂近くに本丸、二の丸、馬場(井戸跡がある)、鐘ノ段、明覚寺跡、与助の丸など大きい郭が残っています

熊谷氏の遺跡として、この高松城跡と伊勢が坪城跡(大林)、菩提所観音寺跡(三入)、土居屋敷跡(三入)の四つが広島県の史跡指定を受けています。

高松山上には享保5(1720)年に建てられた高松神社があります。毎年5月最後の土・日曜日に大文字祭りが行われています。

(説明看板などより)

高松城 - 01

高松城 - 01 posted by

(C)pismo

高松城 - 02

高松城 - 02 posted by

(C)pismo

高松城 - 03

高松城 - 03 posted by

(C)pismo

高松城 - 04

高松城 - 04 posted by

(C)pismo

高松城 - 05

高松城 - 05 posted by

(C)pismo

高松城 - 06

高松城 - 06 posted by

(C)pismo

高松城 - 07

高松城 - 07 posted by

(C)pismo

八木城は、香川氏の居城です。

貞応元(1222)年、香川経景は承久の変の功により安芸国八木を与えられ、その子香川景光が相模国高座郡香川荘から地頭として八木村へ移住し、城を築いて居城としました。

香川氏は武田氏に仕えていましたが、有田合戦で香川行景は武田元繁と共に戦死し、その後武田氏が内部分裂して滅んだ後、毛利氏に仕え、その後、吉川元春に仕えました。

関ヶ原の戦いの後、吉川広家に従い岩国へ移りました。

安佐病院、城山北中学校の南側が城跡です。

城跡には香川氏の始祖鎌倉権五郎景政を祀った権五郎神社があります。

八木城

八木城 posted by

(C)pismo

次は広島城周辺を回ります。

Posted at 2011/07/19 19:54:29 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記