ここからは、箱根から湯河原町へ下っていきます。

最初に訪れたのが、

しとどの窟〔土肥椙山巌窟〕です。

このあたりは、今から7・8百年前には杉林でおおわれていたので、土肥椙山と呼ばれていました。 新崎川の上流の山間に杉の埋れ木が発見されるので、当時を想像することができます。

このしとどの窟(土肥椙山巌窟)は、石橋山の戦いで敗れた源頼朝が、身を潜めていたところといわれています。

8月17日、三島大社の祭典の晩、北条時政らと平兼隆の首を取り、伊豆の源氏に組する者たちを集め、 8月19日伊豆を出発し、土肥実平の道案内で日金山を越え、土肥郷(現湯河原町)に着きました。

そして土肥実平の館において作戦を練り、300騎を以て館を出発、いよいよ平家追討の旗挙をし、8月23日に石橋山に於て平家の軍勢総大将大庭景親3000余騎と戦いましたが、およそ10倍以上の敵に多勢に無勢で破れ、一旦土肥へ引返しました。そして、堀口の合戦(鍛冶屋瑞応寺附近)にも敗れたため、土肥実平の守護とみちびきによって 土肥の椙山に逃げかくれました。

実平のお陰で人の知らない谷底のしとどの窟や大木の洞(土肥の大杉)に隠れたり、又小道地蔵において僧純海の気転により床下にかくれ一命を救ってもらいました。そしてこの窟に5日間隠れていました。

その時、梶原景時が、頼朝の居場所を知るが情をもってこれを隠し、この山に人跡なく、向こうの山が怪しいと景親らを導き、頼朝の命を救ったといわれています。

そして、8月28日、真鶴から安房へ向かったといわれています。

この窟は関東大震災にため入口が崩れましたが、水は一年中湧いています。しとどの窟バス停から徒歩10分〜15分程度でつきます。バス停からは谷底へ向かって歩いて行きます。

また、窟の中には観音像群が並んでいます。立像及び座像61体で、小松石に彫刻され、これが安置されている巌窟と共に 中世以後、近郷庶民の信仰習俗を知る上に貴重な資料です。

(説明看板などより)

しとどの窟 - 01

しとどの窟 - 01 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 02

しとどの窟 - 02 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 03

しとどの窟 - 03 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 04

しとどの窟 - 04 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 05

しとどの窟 - 05 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 06

しとどの窟 - 06 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 07

しとどの窟 - 07 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 08

しとどの窟 - 08 posted by

(C)pismo

しとどの窟 - 09

しとどの窟 - 09 posted by

(C)pismo

土肥城は、築城時期や城主などは不明です。

一説は、湯河原駅付近にあった土肥氏の土肥館の詰城だったともいわれています。

ただし、現在に残る曲輪や遺構は戦国時代のもので、北条氏が小田原城の支城としてなんらかの修築をしたものとも想像されます。

現在は、主郭付近の「土肥城趾」石碑、硯石があります。

「土肥城趾」石碑は、揮毫したのは男爵小早川四郎です。小早川氏は、土肥実平の子孫が安芸沼田荘を与えられ、小早川を姓としました。小早川氏は小早川秀秋が関ヶ原の戦いの後断絶しましたが、明治維新の後毛利氏の一門として復活しました。

硯石は、源頼朝が力試しに石を踵で蹴ったところ、その跡が凹んで硯石のようになったことに由来するそうです。

城跡は、しとどの窟バス停の入口から登っていきます。しとどの窟はバス停から下がっていきますが、土肥城は一度登った後なだらかに下がっていきます。

その他城山入口バス停から登っていくルートもあります。しかし、本当は土肥館があった湯河原町市街地の城願寺から登るのが正しいのでしょう。

土肥城 - 01

土肥城 - 01 posted by

(C)pismo

土肥城 - 02

土肥城 - 02 posted by

(C)pismo

土肥城 - 03

土肥城 - 03 posted by

(C)pismo

土肥城 - 04

土肥城 - 04 posted by

(C)pismo

土肥城 - 05

土肥城 - 05 posted by

(C)pismo

土肥城 - 06

土肥城 - 06 posted by

(C)pismo

土肥氏館です。

土肥氏は中村荘司宗平の次男、実平が土肥次郎を名乗ったのが始まりです。

治承4(1180)年源頼朝が伊豆に挙兵した際、石橋山の戦いで危急を救い、鎌倉幕府草創にも活躍しました。

その子孫は安芸の小早川氏、越中土肥氏などです。

湯河原駅前に城址碑があります。またその隣には土肥實平公並びに夫人像が建っています。

源頼朝旗揚げから800年を迎え、土肥会創設50周年を併せた記念として建立されたものとのことです。

(説明看板などより)

土肥氏館跡・土肥實平並びに夫人像 - 1

土肥氏館跡・土肥實平並びに夫人像 - 1 posted by

(C)pismo

土肥氏館跡・土肥實平並びに夫人像 - 2

土肥氏館跡・土肥實平並びに夫人像 - 2 posted by

(C)pismo

土肥氏館跡・土肥實平並びに夫人像 - 3

土肥氏館跡・土肥實平並びに夫人像 - 3 posted by

(C)pismo

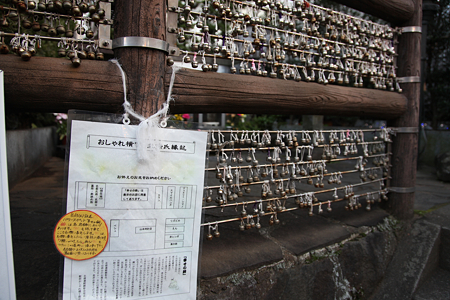

城願寺は山号は萬年山、曹洞宗の寺院です。

土肥氏の持仏堂跡に土肥実平・遠平父子がが建立した寺院で、境内には土肥氏一族の墓地や、樹齢800年の実平手植えのビャクシンの大樹(国指定天然記念物)、七騎堂などがあります。

土肥氏墓所は、広さが10坪、66基の墓石が有り、嘉元2(1304)年7月の銘のある五層の鎌倉様式の重層塔や、永和元(1375)年6月の銘がある宝篋印塔なをはじめ塔芯が球形をした五輪塔など各種の墓型が残っています。

七騎堂は、謡曲「七騎落」にで知られている話で、石橋山の戦いで敗北した頼朝主従八騎は、船で安房に向かうことになるが、頼朝は、源氏にとって「八騎」というのは不吉な数であることから、七騎にするよう土肥実平に命じました。実平は、自分の息子遠平を下船させましたが、遠平は和田義盛の船に救われ、一同が歓喜の酒宴の舞を催したという話です。

七騎堂には、安達盛長、岡崎義実、新開忠氏、源頼朝、土屋宗遠、土肥実平、田代信綱が祀られています。

(説明看板などより)

城願寺 - 01

城願寺 - 01 posted by

(C)pismo

城願寺 - 02

城願寺 - 02 posted by

(C)pismo

城願寺 - 03

城願寺 - 03 posted by

(C)pismo

城願寺 - 04

城願寺 - 04 posted by

(C)pismo

城願寺 - 05

城願寺 - 05 posted by

(C)pismo

城願寺 - 06

城願寺 - 06 posted by

(C)pismo Posted at 2012/01/08 20:32:12 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記