この日は、丹波地方へ車を走らせてみました。最初に訪れたのは、福知山市です。

福知山城は元は塩見頼勝が築いた横山城でした。

天正7(1579)年、丹波を平定した明智光秀が築城し、福智山城と改め近世城郭へと大修築しました。しかし、光秀の時代も長くは続かず、天正10(1582)年の山崎の合戦にて敗北し、戦死した後は羽柴秀吉の養子である秀勝が入り、次に北政所の叔父である杉原家次が城主となりました。

家次が病死すると秀吉の家臣である小野木重勝が入城しましたが、慶長5(1600)年の関ヶ原の合戦で西軍に属したために、東軍の細川忠興に攻められ落城しました。

関ヶ原の戦いの後有馬豊氏が入城しましたが、元和6(1620)年豊氏が筑後久留米に転封になると、亀山から岡部長盛が入封してきましたが、3年後稲葉紀通と交替しました。

慶安2(1649)年、紀通が乱心し自殺した後に松平忠房が城主となりましたが、寛文9(1669)年、肥前島原に移封され、代わりに朽木稙昌が常陸土浦藩から移封されました。

福智山城は、五代目朽木玄綱になると地名を「福智山」から「福知山」に改め、福知山城と改めました。明治維新まで朽木氏が福知山城の城主でした。

石垣は野面積みで当時の面影を伝えています。

昭和62(1987)年に大天守、小天守、続櫓が再建され、内部は郷土資料館になっています。

遺構としては天守台と本丸の石垣が残っていますが、「野面積み」の石垣の中に、宝篋印塔や五輪塔などの墓石の転用石があるのが特徴です。

福知山城 - 01

福知山城 - 01 posted by

(C)pismo

福知山城 - 02

福知山城 - 02 posted by

(C)pismo

福知山城 - 03

福知山城 - 03 posted by

(C)pismo

福知山城 - 04

福知山城 - 04 posted by

(C)pismo

福知山城 - 05

福知山城 - 05 posted by

(C)pismo

福知山城 - 06

福知山城 - 06 posted by

(C)pismo

福知山城 - 07

福知山城 - 07 posted by

(C)pismo

福知山城 - 08

福知山城 - 08 posted by

(C)pismo

福知山城 - 09

福知山城 - 09 posted by

(C)pismo

福知山城 - 10

福知山城 - 10 posted by

(C)pismo

福知山城 - 11

福知山城 - 11 posted by

(C)pismo

福知山城 - 12

福知山城 - 12 posted by

(C)pismo

福知山城 - 13

福知山城 - 13 posted by

(C)pismo

福知山城 - 14

福知山城 - 14 posted by

(C)pismo

福知山城 - 15

福知山城 - 15 posted by

(C)pismo

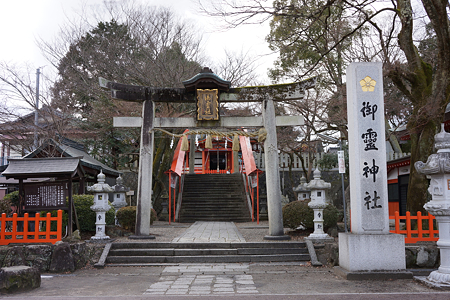

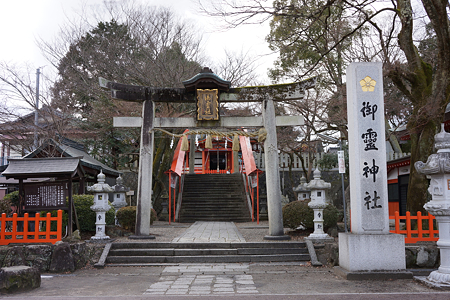

御霊神社の創祀は宝永2(1705)年で、もともと宇賀御霊大神を祀る神社でしたが、福知山城主朽木氏が明智光秀の合祀を許したことに名前を由来します。

大正7(1918)年現在地に遷っています。

光秀は丹波では名君として知られ、境内には写真のように光秀をたたえる石碑がありました。

御霊神社 - 01

御霊神社 - 01 posted by

(C)pismo

御霊神社 - 02

御霊神社 - 02 posted by

(C)pismo

御霊神社 - 03

御霊神社 - 03 posted by

(C)pismo

御霊神社 - 04

御霊神社 - 04 posted by

(C)pismo

御霊神社 - 05

御霊神社 - 05 posted by

(C)pismo

御霊神社 - 06

御霊神社 - 06 posted by

(C)pismo

御霊神社 - 07

御霊神社 - 07 posted by

(C)pismo

猪崎城は横山城主塩見(横山)大膳大夫頼勝の三男塩見筑後守(監物)利勝により天文~永禄年間(1532年~1569年)に建てられたといわれています。

戦国期、塩見氏は守護代内藤氏の支配下にありましたが、永禄8(1566)年 守護代内藤宗勝が天田郡に侵攻した氷上郡黒井城主赤井直正に敗れて討死すると、天田郡と塩見氏は赤井氏の支配下に置かれました。

天正3(1575)年、織田信長の命による明智光秀の丹波侵攻が開始されると塩見一族は赤井・波多野氏方に与しました。

天正7(1579)年8月 黒井城が陥落すると横山信房・塩見利勝の籠る横山城は明智勢の攻撃を受けて落城し、猪崎城に籠った利勝の嫡子播磨守家利はは抗戦をあきらめ、城に火を放ち脱出しましたが、 逃亡の途中で討死したといわれています。

城の範囲は東西150m、南北160mほどでほぼ円形の小高い丘を城域としています。

現在は三段池公園の一角の城山に猪崎城の跡が残っています。

三段池公園の中のお墓の入り口が登城口です。空堀や曲輪の跡がよく残っています。

猪崎城 - 01

猪崎城 - 01 posted by

(C)pismo

猪崎城 - 02

猪崎城 - 02 posted by

(C)pismo

猪崎城 - 03

猪崎城 - 03 posted by

(C)pismo

猪崎城 - 04

猪崎城 - 04 posted by

(C)pismo

猪崎城 - 05

猪崎城 - 05 posted by

(C)pismo

猪崎城 - 06

猪崎城 - 06 posted by

(C)pismo

ここからは、綾部市です。

綾部城は戦国時代に江田兵庫頭行範が居城としましたが、天正7年(1579)羽柴秀長によって開城させられました。

その後、元和元(1615)年大阪の役の軍功によって但馬八木城主別所豊後守吉治が5000石を加増され合計2万石で入部しましたが、寛永5(1628)年に遊猟がすぎるとして除封となりました。

寛永10(1633)年、鳥羽藩主九鬼守隆の跡目をめぐるお家騒動の結果、九鬼氏は二分され、本家は摂津三田へ移封になり、九鬼隆季が2万石を領して分家して綾部に封じられ、この地に陣屋を構えました。綾部九鬼氏は、9代に渡りこの地を領して明治に至りました。

綾部小学校,大本教、せんだん苑南保育園及び綾部幼稚園一帯が綾部城(綾部陣屋)の跡とされています。せんだん保育園の付近に「大手門跡」の看板が建っていますが、城跡の雰囲気はほとんど残っていません。

綾部城 - 1

綾部城 - 1 posted by

(C)pismo

次は、美山のかやぶきの里へ向かいます。

Posted at 2012/02/21 21:11:04 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記