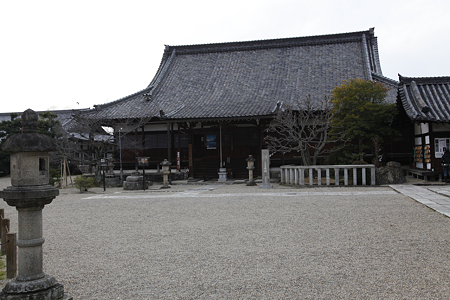

この日は昼からふと思い立ち、藤井寺市の梅の名所の

道明寺天満宮を訪れてみました。

道明寺天満宮は、菅原道真を祭神とする神社です。

菅原道真のおば「覚寿尼公」が住んでいた所で、道真はここを第二の故郷として度々滞在し延暦元(901)年、太宰府に左遷される途中に立ち寄って、

従二位右大臣であった道真は、讒言により大宰府に左遷される際、覚寿尼公と別れを惜しまれ、自像を木に彫られ西下されました。

元々道明寺天満宮の草創は土師神社といい、歴史は古く野見宿禰の遠祖である天穂日命を祀る神社でした。仏教伝来後、土師寺が建立されました。天暦元(947)年、道真の木像と遺品をご神宝として道明寺となりました。ちなみに土師神社は現在も境内にあります。

明治の神仏分離の際、道明寺天満宮と道明寺は分離しました。

梅園は約80種800本の梅を植樹しており梅の名所として知られています。

道明寺天満宮 - 01

道明寺天満宮 - 01 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 02

道明寺天満宮 - 02 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 03

道明寺天満宮 - 03 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 04

道明寺天満宮 - 04 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 05

道明寺天満宮 - 05 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 06

道明寺天満宮 - 06 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 07

道明寺天満宮 - 07 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 08

道明寺天満宮 - 08 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 09

道明寺天満宮 - 09 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 10

道明寺天満宮 - 10 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 11

道明寺天満宮 - 11 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 12

道明寺天満宮 - 12 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 13

道明寺天満宮 - 13 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 14

道明寺天満宮 - 14 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 15

道明寺天満宮 - 15 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 16

道明寺天満宮 - 16 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 17

道明寺天満宮 - 17 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 18

道明寺天満宮 - 18 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 19

道明寺天満宮 - 19 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 20

道明寺天満宮 - 20 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 21

道明寺天満宮 - 21 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 22

道明寺天満宮 - 22 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 23

道明寺天満宮 - 23 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 24

道明寺天満宮 - 24 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 25

道明寺天満宮 - 25 posted by

(C)pismo

道明寺天満宮 - 26

道明寺天満宮 - 26 posted by

(C)pismo

この後は羽曳野市になりますが、近くの

誉田八幡宮へ。

誉田八幡宮は、応神天皇を主祭神とし、古くから応神陵の御陵祭祀を司ってきた神社です。

社伝では、欽明天皇の命により、応神天皇陵の前に社殿を建立したのに始まるとしており、そこから「日本最古の八幡宮」を称しています。

永承6(1051)年、元の鎮座地から1丁(約100m)ほど南の現在地に遷座しました。

八幡神が源氏の氏神とされることから、源氏姓を名乗る歴代の将軍をはじめ、武家の信仰を受けました

享徳3(1454)年より始まった河内守護・畠山氏の内輪争いにより社殿・伽藍を焼失し荒廃し、更に河内国を支配下に置いた織田信長により、社領を全て奪われました。

その後、豊臣秀吉は社領200石を寄進し、社殿を再建しました。天正14(1586)年に社殿が焼失したため、豊臣秀頼が片桐且元を普請奉行に任命して社殿再建を行いましたが、拝殿の建造中に大坂の陣が起き豊臣氏が滅亡したため、建物の内部が未完成のままとなっています。

誉田八幡宮 - 1

誉田八幡宮 - 1 posted by

(C)pismo

誉田八幡宮 - 2

誉田八幡宮 - 2 posted by

(C)pismo

誉田林古戦場は誉田八幡宮の付近で行われた合戦で、南北朝から江戸初期の元和年間にかけて戦略上の要地であったため再三古戦場の舞台となったところです。

南北朝初期の正平年間には、北朝方の細川兄弟の軍と楠木正行の間で合戦が行われ、室町中期の享徳年間には畠山政長と畠山義就の間で再三にわたり誉田合戦が行われました。

永正元(1504)年には、畠山政長の孫畠山稙長と畠山義就の孫畠山義英との間で合戦があり、後に和議となり誉田八幡宮「社前の盟約」が結ばれたのもこの境内でした。

大坂夏の陣の折には、大阪方の武将薄田隼人正兼相もこの境内に大陣を置きこの地より出撃して道明寺近辺で、討死を遂げました。

誉田八幡宮の境内に石碑と説明板がたっています

誉田林古戦場 - 1

誉田林古戦場 - 1 posted by

(C)pismo

薄田隼人正兼相の墓は、大坂夏の陣の最激戦地で、大坂方の武将薄田隼人正兼相の最後の地にあります。

薄田隼人正兼相は岩見重太郎として伝説化されたほどの剛勇の士で豊臣秀頼に仕えていました。

慶長19(1614)年の大坂冬の陣の際、博労ヶ淵砦を守っていましたが、遊郭に行っている間に徳川方に砦を落とされてしまい、「橙武者」(いわゆる見かけだおし)と呼ばれてしまいました。

翌年5月6日の大坂夏の陣では徳川方の大軍を迎えた豊臣方は、玉手山付近の隘路で迎撃する作戦をとりました。薄田兼相、後藤又兵衛、真田信繁(幸村)、毛利勝永軍は4隊あわせて1万足らずの上、折からの濃霧のため定刻に合流できず、激戦の末10倍近くの徳川軍に撃破されました。兼相も道明寺で戦いましたが戦死しました。

この墓は明治18(1885)年に兼相の子孫にあたる広島藩主浅野家の一族によって建立され、平成8(1996)年に浅野家から羽曳野市に寄贈されたものです。羽曳野市指定有形文化財となっています。

薄田兼相の墓 - 1

薄田兼相の墓 - 1 posted by

(C)pismo

薄田兼相の墓 - 2

薄田兼相の墓 - 2 posted by

(C)pismo

薄田兼相の墓 - 3

薄田兼相の墓 - 3 posted by

(C)pismo Posted at 2010/02/26 22:51:22 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記