この日の最後に、久し振りに寺内町を訪れました。

夕方なので、自転車でさーっと走ってみて、雰囲気が良さそうなところを撮影しました。

今井町は、中世の末に一向宗門徒が中心となり寺内町として形成された、国の「重要伝統的造物群保存地区」に指定されている古い町並みです。

堺の豪商今井宗久はここの出身として知られています。

今井まちなみ交流センター華甍は、旧高市郡教育博物館の建物を活用した資料館です。明治時代の建物が修復されて、現在に残ります。

伝統的な町家が残る今井町の歴史、町並みについての展示がされています。

古い町並みが残る今井町観光の拠点となっています。

今井まちなみ交流センター華甍 - 1

今井まちなみ交流センター華甍 - 1 posted by

(C)pismo

今井まちなみ交流センター華甍 - 2

今井まちなみ交流センター華甍 - 2 posted by

(C)pismo

春日神社は藤原氏の氏寺で、今井町は藤原氏の氏寺である興福寺の荘園であったため祭られています。境内には旧常福寺観音堂があります。明治の廃仏毀釈で常福寺は廃寺となりましたが、観音堂だけは残りました。

境内の西側には環濠や土居の跡が残っています。

春日神社 - 1

春日神社 - 1 posted by

(C)pismo

春日神社 - 2

春日神社 - 2 posted by

(C)pismo

春日神社 - 3

春日神社 - 3 posted by

(C)pismo

春日神社 - 4

春日神社 - 4 posted by

(C)pismo

春日神社 - 5

春日神社 - 5 posted by

(C)pismo

山尾家は、16世紀中頃、桜井新堂村会津屋より分家移住したと伝えられ、「新堂屋」の屋号をもち、肥料・木綿商を行い、幕末には両替商もあわせて営み、町年寄りを勤めた大商家です。幕府の巡見使一行の宿泊所にもなっています。

南側の道路に面して主屋・隠居部屋・東蔵が並び、西端には座敷、北側には、多くの内蔵があります。

なお、明治10(1877)年に明治天皇が行幸された際、木戸孝允・三条実美の宿泊所にもあてられ、それらの資料も数多く保存されているそうです。

内部の見学は予約がいるようです。

a href="http://photozou.jp/photo/show/219075/42738606">

今井町・山尾家住宅 - 1

今井町・山尾家住宅 - 1 posted by

(C)pismo

今井町・山尾家住宅 - 2

今井町・山尾家住宅 - 2 posted by

(C)pismo

吉村家住宅は旧は上田家の所有で屋号を「壺八」といい、明治頃までは肥料、精米、絞油業の商いを行い相当繁盛していましたが、昭和55(1980)年移転に伴い吉村家の所有となり、平成3(1991)年に修理が完了しました。

北側道路に面した主屋は文化2(1805)年に低い二階建てに再建されたものです。北尊坊通りに面他の建物は、主屋より約50年程遡るものとみられています。主屋土間北側に多くの「胞衣壺」が発見されたことも珍しいことです。

<

今井町・吉村家住宅

今井町・吉村家住宅 posted by

(C)pismo

順明寺は、浄土真宗本願寺派の寺院です。

当寺の開基と云われる昭意坊源海法印順明和尚は、多田源八郎仲貞といい、建保5(1217)年31歳にて親鸞聖人の弟子となり、主家得度して大和国十市郡新賀庄に堂を建立したものです。

寛永3(1626)年に第十世了恵が今井に移したと伝えられています。

以後寛文年間頃より次第に寺は衰退しますが、第十四世隆元は、延宝8(1680)年、寺の再興を図り中興の祖といわれています。

また、明治24(1891)年11月には英照皇太后が畝傍御陵を参拝された際に当寺に宿泊され、御座所が残っているそうです。

順明寺 - 1

順明寺 - 1 posted by

(C)pismo

順明寺 - 2

順明寺 - 2 posted by

(C)pismo

旧米谷家は、屋号を「米忠」といい、代々金具商、肥料商を営んでいました。

昭和31(1956)年、建物だけ国有となり昭和50(1975)年度に解体修理を実施しました。

農家風の民家で、18世紀中頃の建築と推定されています。

内部は無料で一般公開されています。

今井町・旧米谷家住宅

今井町・旧米谷家住宅 posted by

(C)pismo

音村家は、屋号を「細九」(細井戸屋九兵衛 九右衞門)といい、金物商等を営み、幕末には相当繁盛していたと伝えられています。主屋は、17世紀後半頃の建設です。

今井町・音村家住宅

今井町・音村家住宅 posted by

(C)pismo

中橋家は、屋号を「米彦」(米屋彦六)といい、代々米屋を営んでいましたが、幕末には肥料、金物商もあわせて営んでいたようです。

正面東方の連子窓、小さな出格子等はすべて当初のものが残存しており、貴重なものです。

狭い正面出入り口は「あげ戸」(現在のシャッターの様なもの)を用い、開口部を広くとっているのもこの時代の特徴です。

小規模な商家ですが、平屋建てから二階建てに移行する過程が知られる民家として注目されています。

今井町・中橋家住宅 - 1

今井町・中橋家住宅 - 1 posted by

(C)pismo

今井町・中橋家住宅 - 2

今井町・中橋家住宅 - 2 posted by

(C)pismo

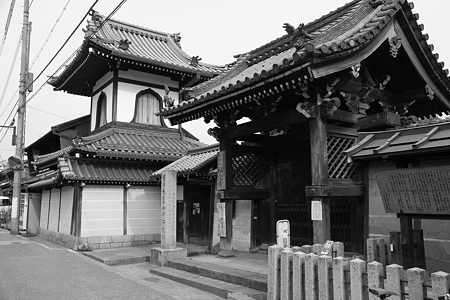

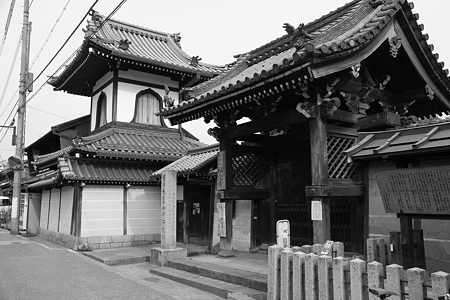

称念寺は、浄土真宗本願寺派の寺院です。

寺内町今井は16世紀中頃、今井兵部豊寿によって武装宗教都市が形成されていました。

称念寺は、天正年間、本願寺第十一世顕如上人により寺号を得て、今井兵部富綱を開基として建立したと伝えられ、寺内町今井の中核として発展し、大和五ヶ所御坊、十六大坊の要として中本山に列する寺です。

代々今井氏が世襲して兵部と号し、武士と僧侶を兼ねて、信長、秀吉、家康に仕え、中でも秀吉の庇護が厚かったが、江戸時代に入り、寺内町の存続を嫌った幕府が延宝7(1679)年「郷中並」に扱い、今井氏は武士を返上して釈門に専念し、現在に至っています。

本堂は重要文化財に指定されています。山門は、明治10(1877)年、明治天皇行幸の際、多武峯より移築されたもので、太鼓楼は弘化2(1845)年建築の建物です。

平成22年現在、本堂の修復工事中です。

称念寺 - 1

称念寺 - 1 posted by

(C)pismo

称念寺 - 2

称念寺 - 2 posted by

(C)pismo

称念寺 - 3

称念寺 - 3 posted by

(C)pismo

称念寺 - 4

称念寺 - 4 posted by

(C)pismo

豊田家は、江戸時代末期に分家移住し「紙八」の屋号で知られていますが、もとは木材商、牧村清右門の所有で「西ノ木屋」の屋号をもち、大名貸しや福井藩の蔵元もつとめた有力な商家でした。

昭和50(1975)年〜昭和51(1976)年の解体修理の際、多くの鬼瓦に寛文2(1662)年の刻銘があったため、建設年代が明らかになりました。今井町では今西家に次いで古い家です。

当家西側には今井宗久好みと伝える茶室が昭和10(1935)年頃までありましたが、小田原の松永家に移されました。現在は堺市に寄贈され、堺市博物館に移され黄梅庵と名付けられています。また称念寺奥書院は当家から移したものと伝えられています。

今井町・豊田家住宅

今井町・豊田家住宅 posted by

(C)pismo

今西家は、今井町の惣年寄筆頭として町内の自治、経済の要所要所を束ねてきた中世から続く名家で、今井町の最西端の西口門すぐにあります。

永禄9(1566)年今井町に入町した河合権兵衛清長(4代目 川井助衛門尉正治)がその一族十市氏(竜王城)の落城後郎党と共に今井へやってきましたが、三代目から今西姓になりました。

慶安3(1650)年築造の「八ツ棟造り」と呼ばれる白壁の家で、司法権も持っていたため、土間はお白州として使われ、罪人に自白させるため、かまどの煙が流れる場所に「いぶし牢」が設けられました。

今井町・今西家住宅 - 1

今井町・今西家住宅 - 1 posted by

(C)pismo

今井町・今西家住宅 - 2

今井町・今西家住宅 - 2 posted by

(C)pismo

今井町・今西家住宅 - 3

今井町・今西家住宅 - 3 posted by

(C)pismo

Posted at 2010/07/11 23:55:33 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記