この日は、少し時間的に余裕ができたので、丹波市の柏原藩の城下町を散歩してみました。

織田神社は前期柏原藩3代目の藩主織田信勝を祭神として創建され、死後は旧居館跡に創建されました。

後期柏原藩織田家が再興された後、東奥大谷を経て現在地に移され、「織田権現」とも称して織田家の庇護と町衆の厚い信仰を受けました。

信勝は織田信長の弟の信包の孫で、新田開発や堤防を築造するなど名君だったそうです。残念ながら子がいなくお家は断絶となりました。

織田神社 - 1

織田神社 - 1 posted by

(C)pismo

織田神社 - 2

織田神社 - 2 posted by

(C)pismo

織田神社 - 3

織田神社 - 3 posted by

(C)pismo

丹波市柏原支所・木の根橋です。

旧柏原町役場は大正年間の建物。修復工事が終わりきれいになりました。

現在は丹波市柏原支所になっています。支所の隣には樹齢千年とも推定される大ケヤキの根が、幅8mの奥村川をまたいで自然の橋をかたちづくっており「木の根橋」と呼ばれています

木の根橋 - 1

木の根橋 - 1 posted by

(C)pismo

木の根橋 - 2

木の根橋 - 2 posted by

(C)pismo

丹波市柏原支所

丹波市柏原支所 posted by

(C)pismo

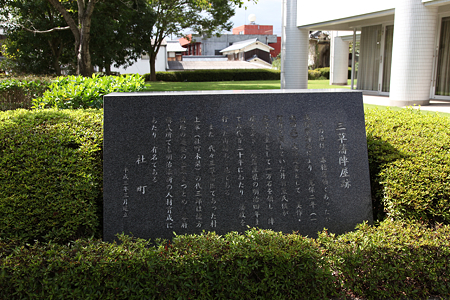

建勲神社は、柏原藩主織田家の先祖である織田信長を祭る神社です。

全国には柏原と京都市、天童市の三社しかありません。

元禄8(1695)年、柏原藩主織田信休が藩邸内に祠を建て信長を祀ったのが始まりです。

明治2(1869)年、朝廷より信長の勤皇敬神を追賞され建織田社の神号を賜り、翌年建勲神社に改められました。

柏原ではこれを受けて明治3(1870)年に初めて神式で信長を祀りましたが、社がなかったため陣屋内に仮神座を設けて祭礼が行われました。

現在地に社が建てられたのは明治13(1880)年で、これ以降すべての人々が参拝できるようになりました。

その後、長期にわたり歳月を経た本殿は老朽化と台風により壊滅的な被害を受け、昭和9(1934)年に改築された拝殿も火災により焼失し、早期復旧が迫られましたが、実施には長い年月を要し、平成17(2005)年工事に着工し、平成18(2006)年に完成しました。

建勲神社 - 1

建勲神社 - 1 posted by

(C)pismo

建勲神社 - 2

建勲神社 - 2 posted by

(C)pismo

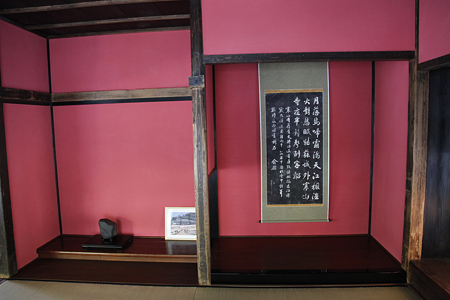

柏原藩陣屋です。

丹波柏原藩は織田信長の弟信包が封ぜられたところで信包・信則・信勝と三代続きましたが、嗣子がなく廃絶しました。

その後一時天領になっていましたが、大和松山から織田信休が2万石で入封しました。この家は織田信長の次男信雄の子孫にあたります。

陣屋は正徳4(1714)年、織田信休が造営した藩邸で内部見学ができます。長屋門と書院が残っています。

長屋門は創建当初のものです。

書院が残っているのは珍しく掛川城・川越城などと並んで貴重なものです。書院が残っていたのは崇廣小学校に転用されていたことによります。文政元(1818)年に焼失し、文政3(1820)年に再建されたものです。

国の史跡に指定されています。

柏原藩陣屋 - 01

柏原藩陣屋 - 01 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 02

柏原藩陣屋 - 02 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 03

柏原藩陣屋 - 03 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 04

柏原藩陣屋 - 04 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 05

柏原藩陣屋 - 05 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 06

柏原藩陣屋 - 06 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 07

柏原藩陣屋 - 07 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 08

柏原藩陣屋 - 08 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 09

柏原藩陣屋 - 09 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 10

柏原藩陣屋 - 10 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 11

柏原藩陣屋 - 11 posted by

(C)pismo

柏原藩陣屋 - 12

柏原藩陣屋 - 12 posted by

(C)pismo

柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館は、柏原町・柏原藩歴史・民俗・考古に関する資料を展示しています。江戸中期の女流俳人「田ステ女」の遺品を集めた田ステ女記念館も隣接しています。

柏原歴史民俗資料館 - 1

柏原歴史民俗資料館 - 1 posted by

(C)pismo

柏原歴史民俗資料館 - 2

柏原歴史民俗資料館 - 2 posted by

(C)pismo

柏原歴史民俗資料館 - 3

柏原歴史民俗資料館 - 3 posted by

(C)pismo

柏原歴史民俗資料館 - 4

柏原歴史民俗資料館 - 4 posted by

(C)pismo

旧氷上郡各町村組合立高等小学校は、明治18(1885)年、氷上郡各町村組合立高等小学校として建てられました。その後、氷上第一高等小学校、郡立柏原病院となり、明治41(1908)年から昭和23(1948)年まで柏原高等女学校として使用され、青垣出身の俳人細見綾子をはじめとする多くの才媛を育てました。

丹波市内に残る数少ない明治洋風建築です。

最近では大手会館として使われていたようです。

旧氷上郡各町村組合立高等小学校 - 1

旧氷上郡各町村組合立高等小学校 - 1 posted by

(C)pismo

旧氷上郡各町村組合立高等小学校 - 2

旧氷上郡各町村組合立高等小学校 - 2 posted by

(C)pismo

織田家廟所は、元禄8(1696)年大和宇陀から柏原に移封された織田信休(2万石)以後歴代の藩主とその家族の墓所があります。

かつては織田家菩提寺の臨済宗徳源寺の境内でしたが、維新後廃寺になりました。

平成16(2004)年、北近畿クボタの協力により、廟所の門が改修されたそうです。

織田家廟所 - 1

織田家廟所 - 1 posted by

(C)pismo

織田家廟所 - 2

織田家廟所 - 2 posted by

(C)pismo

織田家廟所 - 3

織田家廟所 - 3 posted by

(C)pismo

織田家廟所 - 4

織田家廟所 - 4 posted by

(C)pismo

織田家廟所 - 5

織田家廟所 - 5 posted by

(C)pismo

太鼓やぐらは、江戸時代には、大手通りにあって大手門に隣接して北向に建てられていました。内部は、3層となっており、最上部には「つつじ太鼓」とよばれる太鼓が吊るされています。

この太鼓の胴の内側には、寛文8(1668)年に製作され、その後皮を張り替えた時の銘が残っておりこの太鼓が国替えになる前の大和松山藩の時から使用され、柏原移封の際に持ってきたことがわかります。

この太鼓は、普段は時報として、また藩主が参勤交代で江戸から柏原に戻ってきた時や火事の際にもたたかれていました。

太鼓やぐらが現在地に移ったのは明治初期のことですが、江戸時代の柏原藩にまつわる建造物として当時の面影を伝えています。

太鼓やぐら - 1

太鼓やぐら - 1 posted by

(C)pismo

太鼓やぐら - 2

太鼓やぐら - 2 posted by

(C)pismo

田捨女誕生地です。田捨女(田ステ女)は、江戸時代の歌人、俳人です。

寛永11(1634)年、丹波柏原藩の庄屋で代官を務めた田季繁の娘としてこの地に誕生しました。誕生地には、商店の前に石碑が建っているのみです。

田捨女誕生地

田捨女誕生地 posted by

(C)pismo

田ステ女公園は、かつて江戸時代の俳人の田ステ女が住んでいた千日寺の跡にあります。

ステ女が42歳の時、夫季成が亡くなりました。この高谷の地に庵を結び、夫の死後千日間念仏をとなえて菩提を弔いました。その姿が人の心を打ち、この庵を千日寺と呼ぶようになりました。

その後ステ女は出家し、名を貞閑と改め、播州網干に創建した不徹庵で多くの尼僧を育て、元禄11(1698)年に66歳の生涯を終えました。

千日寺は明治初年に廃寺となって そこにあった石地蔵や石灯籠、手水鉢、ステ女百回忌に建てられた句碑などは西楽寺に預けられていました。

平成8(1996)年に田家11世季晴氏がここに戻し、新しく句碑などを加えて 田ステ女公園として整備し、柏原町に寄贈しました。

田ステ女公園 - 1

田ステ女公園 - 1 posted by

(C)pismo

田ステ女公園 - 2

田ステ女公園 - 2 posted by

(C)pismo

田ステ女公園 - 3

田ステ女公園 - 3 posted by

(C)pismo

田ステ女公園 - 4

田ステ女公園 - 4 posted by

(C)pismo

田ステ女公園 - 5

田ステ女公園 - 5 posted by

(C)pismo

柏原八幡神社は、万寿元(1024)年、男山八幡の別宮として創建されました。

明智光秀の丹波攻めで兵火に遭いましたが、天正10(1582)年、羽柴秀吉が黒井城主だった堀尾茂助吉晴に命じて再建されました。

本殿及び拝殿は、大正2(1913)年に国の特別保護構造物、昭和2(1927)年に国宝、昭和25(1950)年、国の重要文化財に指定され、昭和50(1975)年1月から21ヶ月をかけて修理がされました。

三重塔は、文化10(1813)年から12(1815)年にかけて建立されました。

かつては、神仏習合で神宮寺だった乗宝寺の塔でした。平成元(1989)年に兵庫県の指定文化財に指定されています。

柏原八幡神社 - 01

柏原八幡神社 - 01 posted by

(C)pismo

柏原八幡神社 - 02

柏原八幡神社 - 02 posted by

(C)pismo

柏原八幡神社 - 03

柏原八幡神社 - 03 posted by

(C)pismo

柏原八幡神社 - 04

柏原八幡神社 - 04 posted by

(C)pismo

柏原八幡神社 - 05

柏原八幡神社 - 05 posted by

(C)pismo

柏原八幡神社 - 06

柏原八幡神社 - 06 posted by

(C)pismo

新町高灯籠は、天保7(1836)年に柏原下町の田村重三郎の発意と柏原藩領内の民衆の寄進により、伊勢神宮の内外両宮を遥拝検討するために建立されたもので、全高5.3mと市内でも最大の石造建造物です。

ここは、江戸時代「京口」と呼ばれていた、旧柏原城下町の東関門の外側にあたります。

大新屋の石工・初代難波金兵衛による本灯籠は、大阪の泉南地方を産地とする和泉砂岩で造られています。点火に際しては藩邸に後ろ向きにしないように南方から石段を上がるように配慮してあります。

昭和53(1978)年、柏原町(現在の丹波市)の指定文化財となっています。

新町高灯籠 - 1

新町高灯籠 - 1 posted by

(C)pismo

新町高灯籠 - 2

新町高灯籠 - 2 posted by

(C)pismo

Posted at 2010/10/13 22:39:53 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記