東浦町にある緒川城は、水野氏ゆかりの城です。

緒川城は水野貞守が文明年間(1469~1487)に築城したと伝えられています。比高8メートルの台地に築かれ、主郭は東西83メートル、南北95メートルの平城でした。 水野忠政の娘で、徳川家康の生母於大の方(伝通院)が生まれた所でもあります。

忠政の死後、信元は今川氏から織田氏についたため、今川方であった岡崎城の松平広忠は妻於大と離別しました。

天正3(1575)年、信元は、織田信長に甲斐武田氏との内通を疑われたため、家康の命にて殺されましたが、天正8(1580)年、水野氏は帰参を許され、刈谷城には信元の末弟忠重が入り、緒川城には水野忠守が緒川新城を築いて居城としました。

その後忠重が豊臣秀吉に仕えた際には、忠守は緒川城を離れて徳川家康に仕えました。慶長6(1601)年、関ヶ原合戦の戦功で水野分長が緒川城1万石が与えられて緒川城主となりましたが、慶長7(1606)年に新城城に移封となり廃城となりました。

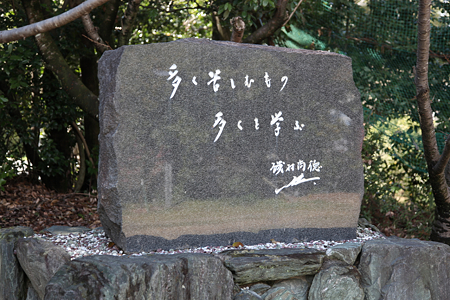

土塁の南側は公園になっており「伝通院於大出生地」の碑があり、土塁を上ると、「緒川城址」の碑と看板があります。

緒川城 - 1

緒川城 - 1 posted by

(C)pismo

緒川城 - 2

緒川城 - 2 posted by

(C)pismo

刈谷市は、東浦町から水野氏が居城を移した地です。

楞厳寺は、山号は神守山、曹洞宗の寺院です。

応永20(1413)年に浜松普済寺の利山義聡が創建しました。

水野忠政の時代、第7世・古堂周鑑の時に水野氏の菩提寺となりました。徳川家康の生母於大(伝通院)も松平広忠に離縁され刈谷に戻っているときに度々参禅しています。

「伝通院画像」は県指定文化財、「伝通院調度品」「華陽院画像」「水野忠重画像」は市指定文化財となっています。

また、境内に水野家廟所(市指定文化財・水野信元(忠政の子)らの墓)があります。

楞厳寺 - 1

楞厳寺 - 1 posted by

(C)pismo

楞厳寺 - 2

楞厳寺 - 2 posted by

(C)pismo

本刈谷神社は、元刈谷地内にあった八雲社・北野社、熊村地内にあった八幡社の3社が合祀され、八雲社のあった場所に奉還して本刈谷神社となった神社です。

3社の祭神であった須佐之男命・菅原道真・誉田別命を祀っています。

八幡社は、文武天皇の大宝年間(701〜703)年に建立され、当地開闢の祖神を祀るといわれ、歴代の刈谷城主の最も信仰された3社の内の1社でした。

八雲社は伏見天皇永仁2(1295)年10月に勧請され、牛頭天王さまと称しましたが、明治元(1868)年八雲社と改めました。

北野社は天文年間(1532〜1534)年野口天満宮と称しましたが、明治元(1868)年北野社と改めました。

以上の3社を大正2(1913)年10月12日に旧八雲社社地に合祀しました。

神社は衣浦を挟んだ三河地方最大の縄文晩期貝塚として位置付けられている本刈谷貝塚跡(県指定史跡)の上にあります。貝塚から出土した縄文晩期前葉の土器文化を代表する元刈谷式土器や石製品、骨角・貝製品、人骨などは刈谷市郷土資料館で展示されています。

また、刈谷古城は、神社の北側にあったようです。刈谷古城は、緒川城主水野貞守が文明の初め頃築城したと言われており貞守の後、賢正、清忠と続き、忠政のとき新たな城(刈谷城)を築いて移り、以降廃城となったそうです。

(現地説明板などより)

本刈谷神社 - 1

本刈谷神社 - 1 posted by

(C)pismo

本刈谷神社 - 2

本刈谷神社 - 2 posted by

(C)pismo

刈谷城(刈屋城)は、天文2(1533)年に水野忠政が金ヶ小路のほとりに築城しました。

忠政は刈谷築城後、本拠地を緒川から刈谷に移しました。

天正3(1575)年、水野忠政の子水野信元は、佐久間信盛の讒により武田方への内通を疑われ、信長の命を受けた家康により大樹寺で殺害されました。

その後、刈谷城は佐久間信盛の領地となりましたが、後に信盛は織田信長に追放されたため、水野信元の弟水野忠重が城主となりました。その後、水野忠重、勝成と続きましたが、元和2(1616)年、大坂の陣の功績により勝成は大和郡山に移封され、代わりに勝成の弟水野忠清が上野小幡藩から入封しました。その後水野忠清は寛永9(1632)年に三河吉田に移封されその後は松平(深溝)、松平(久松)、稲垣、阿部、本多、三浦と譜代大名が交代で城主となりました。

延享4(1747)年、土井利信が城主となり、ようやく土井氏の支配が定着し明治維新まで続きました。

明治4(1871)年の廃藩置県後、刈谷城は政府の所有となり、城郭の建造物は取り払われました。

大正2(1913)年大野介蔵に売却され、旧城跡を永久に保存することとなりました。

昭和11(1936)年、町から旧城跡を公園にしたいと意見書が出され、刈谷町に売り渡され、翌年には亀城公園となりました。

昭和16(1941)年太平洋戦争が勃発、戦争末期には城跡の高台が高射砲陣地となり、うっそうとしていた大木も切り払われ、荒れ果てた姿となってしまいました。

(現地説明板などより)

刈谷城 - 01

刈谷城 - 01 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 02

刈谷城 - 02 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 03

刈谷城 - 03 posted by

(C)pismo

建物や石垣は残っていませんが、本丸に土塁が少しだけ残っているのと、東側の堀が池となっています。

刈谷城 - 04

刈谷城 - 04 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 05

刈谷城 - 05 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 06

刈谷城 - 06 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 07

刈谷城 - 07 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 08

刈谷城 - 08 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 09

刈谷城 - 09 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 10

刈谷城 - 10 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 11

刈谷城 - 11 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 12

刈谷城 - 12 posted by

(C)pismo

刈谷城 - 13

刈谷城 - 13 posted by

(C)pismo

文礼館は、土井氏が西尾藩主であった時に藩士の子弟教育のために設立されたといわれています。

土井氏が刈谷に転封後、天明3年(1783)年に美濃出身の儒者秦子恭を招き藩校をひらきました。その後、一時途絶えますが、慶応4(1868)年5月に再興されました。

西尾藩時代に儒者である細井広沢に命じて書かせた文礼館の扁額は刈谷市指定文化財に指定され、刈谷市郷土資料館分室に展示されています。

現地の隣には大正6(1917)年に建てられた刈谷図書館碑があります。

(現地説明板などより)

刈谷市城町図書館の前に石碑と案内板があります

文礼館跡 - 1

文礼館跡 - 1 posted by

(C)pismo

文礼館跡 - 2

文礼館跡 - 2 posted by

(C)pismo

椎の木屋敷は、刈谷城の谷を隔てた東北に位置し、椎の木が数多く茂り、いつの代からか椎の木屋敷と呼ばれていました。

藩政期には霊地として一般の人の出入は禁じられ中央に五輪塔が数基あったといわれています。

初代の刈谷城主水野忠政の娘である於大の方が岡崎城主松平広忠に嫁いで竹千代(家康の幼名)を生み、のち離縁になって刈谷に帰されこの地に住まわれました。

於大の方はやがて阿久比の久松俊勝に再嫁しました。

明治4(1871)年、井野氏がこの土地を譲り受けて、庵堂を設け、大部分を庭園として古い昔の面影を残していましたが今は宅地化されその趣を失いました。

刈谷市は、市制三十周年記念事業としてこの土地の一部を譲り受け、慈母の鏡である於大の方を顕彰し、由緒ある旧跡として保存することになりました。

(現地説明板などより)

現在は東屋と於大の方の座像を配した庭園として整備されています。

椎の木屋敷跡 - 01

椎の木屋敷跡 - 01 posted by

(C)pismo

椎の木屋敷跡 - 02

椎の木屋敷跡 - 02 posted by

(C)pismo

椎の木屋敷跡 - 03

椎の木屋敷跡 - 03 posted by

(C)pismo

椎の木屋敷跡 - 04

椎の木屋敷跡 - 04 posted by

(C)pismo

椎の木屋敷跡 - 05

椎の木屋敷跡 - 05 posted by

(C)pismo

椎の木屋敷跡 - 06

椎の木屋敷跡 - 06 posted by

(C)pismo

ここでこの日の史跡めぐりは終了です。

Posted at 2012/04/21 23:22:03 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記