千光寺公園は、尾道のシンボルになっている公園です。

恋人の聖地、夜景100選にもなっている瀬戸内海の多島美の眺望の良さがポイントです。

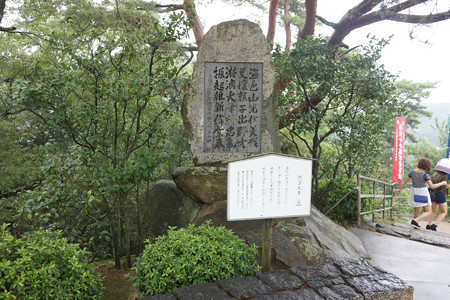

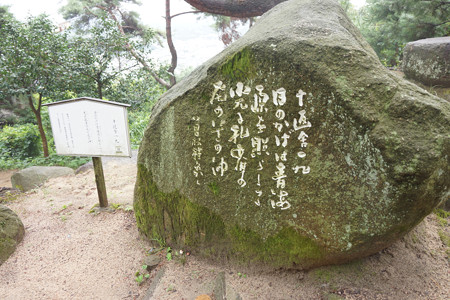

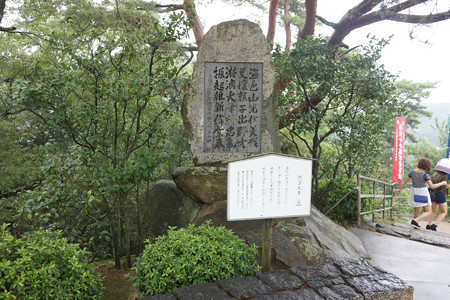

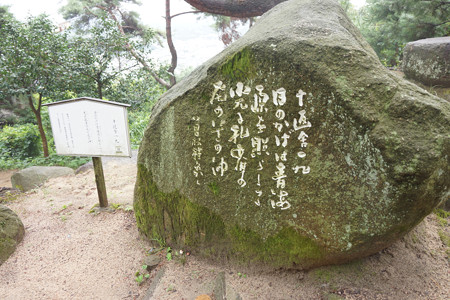

公園内には文学のこみちがあります。尾道は多くの文人が訪れ、それを記念し昭和40(1965)年、昭和44(1969)年の2期にわたって尾道青年会議所が整備し、市に寄付しました。

25の文学碑があります。

千光寺公園 - 04

千光寺公園 - 04 posted by

(C)pismo

千光寺公園 - 05

千光寺公園 - 05 posted by

(C)pismo

千光寺公園 - 07

千光寺公園 - 07 posted by

(C)pismo

千光寺公園 - 08

千光寺公園 - 08 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 01

千光寺公園・文学のこみち - 01 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 02

千光寺公園・文学のこみち - 02 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 04

千光寺公園・文学のこみち - 04 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 05

千光寺公園・文学のこみち - 05 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 06

千光寺公園・文学のこみち - 06 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 07

千光寺公園・文学のこみち - 07 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 08

千光寺公園・文学のこみち - 08 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 10

千光寺公園・文学のこみち - 10 posted by

(C)pismo

千光寺公園・文学のこみち - 14

千光寺公園・文学のこみち - 14 posted by

(C)pismo

千光寺は、山号は大宝山、真言宗の寺院です。

中国観音霊場第十番札所、備後西国観音霊場第七番札所です。

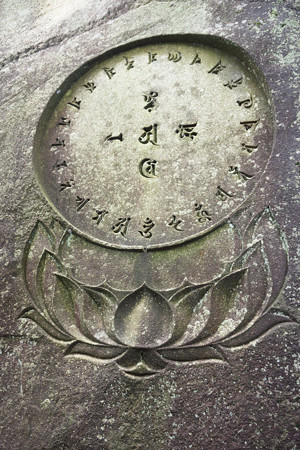

開基は平安時代の始め大同元(806年)年で弘法大師空海により創建され、後に源氏の名将多田満仲の中興と伝えられています。

境内中央の巨岩「玉の岩」は昔この岩の頂に如意宝珠があって、夜毎に海上を照らしていたのでこの地を「玉の浦」と呼ぶといいます。

玉の岩の右には朱塗りの本堂、左には龍宮造りの鐘楼を配して、尾道の風光のかなめをなしています。

本堂は貞享3(1686)年の建立で、この地方には珍しい舞台造り、堂内に置かれた須弥壇は応永から永享(1394~1440年)頃の作で、和様に唐様を加味した形式で、ここに安置された本尊は秘仏の千手観音菩薩です。

鐘楼の鐘は除夜の鐘でもおなじみのもの「音に名高い千光寺の鐘は一里聞こえて二里ひびく」と俚謡にまでうたわれています。

本堂までの長い階段の左右には、かって若杉慧の「野の仏」にも紹介された古い石仏や除虫菊の創始者上山英一郎翁の頌徳碑や児玉不揺の筆塚などもあります。

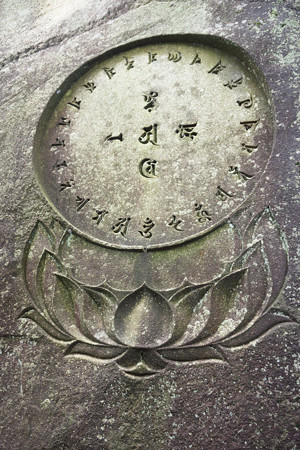

この寺の眺望は我が国随一といわれ山頂から八合目あたりを巡る「文学のこみち」は尾道の風光を愛でた文人墨客の作品を天然の岩に刻んだ遊歩道です。

(現地説明板より)

千光寺 - 1

千光寺 - 1 posted by

(C)pismo

千光寺 - 2

千光寺 - 2 posted by

(C)pismo

千光寺 - 5

千光寺 - 5 posted by

(C)pismo

千光寺 - 7

千光寺 - 7 posted by

(C)pismo

天寧寺は、山号は海雲山、曹洞宗の寺院です。

貞治6(1367)年、尾道の人万代道円の発願により、足利二代将軍義詮が父尊氏の遺志をついで工費を寄進し、普明国師を講じて開山したもので、宗旨は創建当初は臨済宗、東西三町にわたる宏壮な大寺院でした。本尊は宝冠の釈迦如来です。

康応元(1389)年3月、足利3代将軍義満は厳島参詣の帰途、船を天寧沖にとどめ船橋をかけさせて上陸し、この寺に一泊して備後の守護山名氏の餐応を受けました。永禄(1558〜1569)の頃、足利15代将軍義昭の帰依を受け、歳米、禁札、下馬札を下賜されました。

元禄年間(1688〜1703)に、三原の宗光寺の一雲椿道によって再興され、そのとき改宗して曹洞宗になりましたが、天和2(1682)年雷火のため全山焼亡、わずかに後山の海雲塔を残すのみでした。

海雲塔(三重塔)はもと五重塔で嘉慶2(1388)年の造立ですが、元禄5(1692)年に至って、永年の風雪のため上層部を損じたので、五層を改めさせ現在の三層の姿としました。塔前の碑は広島県下で最初の女性教師植村雅子先生の記念碑です。

また本堂前の羅漢堂には、江戸中期から明治期にかけて檀信徒から寄進された五百羅漢像があり、本堂西側には古の山門の礎石という巨石をのこしています。

天寧寺 - 1

天寧寺 - 1 posted by

(C)pismo

艮神社は、祭神は、伊邪那岐神、天照皇大神、須佐之男神、吉備津彦命です。

大同元(806)年の創建と伝えられています。尾道市内最古の神社といわれています。

境内のクスノキは樹齢900年といわれ、天然記念物に指定されています。

境内は、映画「時をかける少女」や「ふたり」のロケが行われたのをはじめ、最近ではアニメ「かみちゅ!」の舞台としても登場しました。

艮神社 - 1

艮神社 - 1 posted by

(C)pismo

艮神社 - 3

艮神社 - 3 posted by

(C)pismo

大山寺は、米瑠山天神坊大山寺という真言宗の寺院です。古くから「天神坊」とも呼ばれ、西どなりの御袖天満宮との深い関係をしのばせています。

開基の詳細は不明ですが、平安時代の初期、空海(弘法大師)入唐の頃には、すでに開かれていたと伝えらています。

延喜元(901)年、菅原道真が大宰府へ流される時、尾道に船を寄せたという話は、当地では有名な伝説であるが、これはこの寺にも深い関係があります。

延久(1069~1073)の頃に、西国寺の慶ばんが多くの末寺を建てていますが、この寺もその頃真言宗に改めたのかと思われます。

寺に祀られている「日限地蔵」は受験の守り本尊として参詣祈願する人が多いです

(現地説明板より)

ちなみに、平成22(2010)年から平成23(2011)年にかけて放送された連続テレビ小説「てっぱん」に登場する住職・横山隆円(尾美としのり)のお寺は、大山寺という設定になっています。

大山寺 - 2

大山寺 - 2 posted by

(C)pismo

幕末の先覚者・

土居咲吾の墓です。

土居咲吾(しょうご)は、前名長尾幸作、尾道の中浜の医師長尾俊良の長男として、天保6(1835)年に生まれました。

25歳の春、志を立てて江戸に下り、切迫した内外の情勢を察知し、万延元(1860)年の正月19日、勝海舟の率いる咸臨丸に便乗し、福沢諭吉らと共にアメリカに渡って、宿坊の英学を修めると共に、西洋医学をも学びました。

帰国後広島藩では咲吾を士分に列し、新帰朝者として厚遇し、明治元(1868)年、三原藩が糸崎の地に開設した、三原洋学所の取締方を命じました。その後、広島本藩の助教相当を務め、また尾道でも家業の傍ら、長江口の正授院に英学塾を開き、郷土の後進を指導していましたが、明治18(1885)年5月24日に51歳の若さで永眠しました。咲吾の筆になる咸臨丸便乗記ともいうべき、「亜行日記鴻自魁耳」や「亜行記録」は、当時の文化的資料としても貴重な存在といわれています。

咲吾の夫人糸子女史は、今の尾道幼稚園の前身である土居遊戯園の創設者で、咲吾と共に尾道市民が忘れてはならない人です。

(現地説明板より)

土居咲吾の墓 - 2

土居咲吾の墓 - 2 posted by

(C)pismo

西國寺は、山号は摩尼山、院号は総持院、真言宗醍醐派の大本山です。

天平年中(729~749)、僧行基の開基と伝えられています。

治暦2(1066)年、火災にかかり本堂、五重塔などことごとく焼失しました。当時の住職慶鑁和尚は、京都仁和寺の性信法親王に師事し、白河院を頼って復興を願い、金堂など七堂伽藍が再建されました。

官寺として末寺も百数ヶ寺を数える備後備中安芸にわたる西国一の大寺となりました。

天仁元(1108)年から七帝御国忌の不断経修行が命じられましたが、度々武士団の侵略にあって中断し、寺領も尾道浦一円を残すのみとなっていました。

永和年中(1375~1379)再度火災にかかったが、備後の守護山名氏の手厚い外護によって至徳3(1386)年金堂(重文)が再建され、永享年中(1429~1441)までの約60年間に、三重塔(重文)など伽藍が整えられました。

仁王門(県重文)は仁王像ともに室町時代末期の作で、。正面にさがら大藁草履は、健脚を願っての奉納といわれています。

(現地説明板より)

西国寺 - 1

西国寺 - 1 posted by

(C)pismo

西国寺 - 2

西国寺 - 2 posted by

(C)pismo

西国寺 - 5

西国寺 - 5 posted by

(C)pismo

西国寺 - 6

西国寺 - 6 posted by

(C)pismo

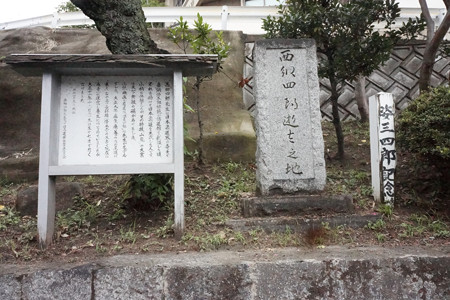

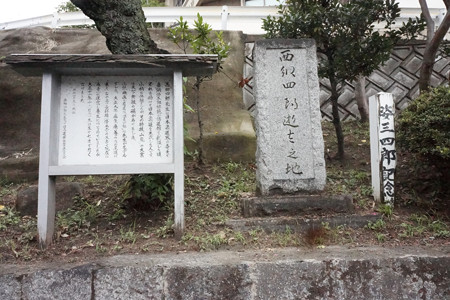

西郷寺は、正式には智月山等持院西郷寺という時宗の寺院です。

鎌倉時代末期の正慶年間、遊行六代一鎮によって開かれたと伝えられています。

当時は「西江寺」と称されていましたが、後に西郷寺と改められました。

かつては、寺坊塔頭などが多くあり、「水之庵」は荒木村重が隠棲していたと伝えられています。

本堂は、南北朝時代の文和2(1353)年に二代目住持の託阿が建てました。山門は貞治年間(1362〜1368)又は応永2(1395)年大一房住持によって建立されたと伝えられ、大一房は備後相方城主の夫人とも云われています。

西郷寺 - 1

西郷寺 - 1 posted by

(C)pismo

西郷寺 - 2

西郷寺 - 2 posted by

(C)pismo

西郷四郎逝去の地には銅像と石碑が建っています。

西郷四郎先生は、日本柔道界の奇才で、嘉納冶五郎師範が講道館を創設した頃それを助けて日本柔道を大成した人です。小柄な体躯でしたが、その特技「山嵐」の大業は天下無敵の称がありました。

小説、映画で有名な「姿三四郎」は先生がモデルでした。大正9(1920)年病気療養のため尾道に来て、この上の吉祥坊(浄土寺の末寺で現在は廃寺)に仮寓し、養生につとめていましたが大正11(1922)年12月23日56歳でなくなりました。

銅像は、今城國忠の作で「道」のタイトルがついています。「道」は四郎の人生そのものであった武道、人生の道等、静・動あわせもつ生命感を表現する作品です。

(現地説明板より)

西郷四郎逝去の地 - 1

西郷四郎逝去の地 - 1 posted by

(C)pismo

西郷四郎逝去の地 - 2

西郷四郎逝去の地 - 2 posted by

(C)pismo

浄土寺は、山号は転法輪山、院号は大乗院、真言宗泉涌寺派の大本山です。

推古24(616)年聖徳太子の開基と伝えられています。

文治2(1186)年紀州高野山領大田荘の政所となり後白河院の勅願所となりました。

後、荒廃しましたが、嘉元4(1306)年奈良西大寺の律僧定証上人によって伽藍が再整備され、西大寺長老信空上人ら僧百余名を招き、盛大に落慶法要が行われました。

正中2(1325)年罹災しましたが、早々尾道の富豪・道蓮道性夫妻により再々興の工が起こされ、嘉暦2(1327)年本堂、のち諸堂が相次いで整えられ、現在に至っています。

建武3(1336)年足利尊氏はニ度にわたり浄土寺に参籠して戦運挽回を祈願し、三十三首法楽和歌(重文)を奉納しました。のち多くの荘園が寄進されるなど足利氏ゆかりの寺として手厚い庇護を受け、備後の代表的な大寺になりました。

境内には、中世寺院建築を代表する本堂(国宝)、多宝塔(国宝)をはじめ阿弥陀堂(重文)、山門(重文)などの伽藍が広がります。

平成6(1994)年重文「浄土寺(六棟)」が加わり、さらに境内地全域が国宝本堂に追加指定された「国宝の寺」です。身代わり観音として親しまれる本尊の秘仏十一面観世音菩薩(重文)をはじめ、多くの文化財を伝えています。

(現地説明板より)

浄土寺 - 2

浄土寺 - 2 posted by

(C)pismo