平成27(2015)年の大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公、文が再婚した相手、

楫取素彦の旧宅跡です。楫取素彦は、文政12(1829)年、萩藩医松島瑞蟠の次男として、萩に生まれました。

萩藩の海軍局頭人をつとめ、禁門の変後の第一次長州征討により斬首された松島剛蔵の弟にあたります。

12歳の時に萩藩の儒者小田村吉平の養子となり、小田村伊之助と名乗りました。藩校明倫館で儒学を講じ、嘉永6(1853)年吉田松陰の妹寿と結婚しました。松陰の再入獄後は後継者として、松下村塾でも指導にあたりました。慶応元(1865)年の四境戦争(幕長戦争)では幕府側との交渉にあたり、慶応3(1867)年藩命により楫取素彦と改名しました。

明治9(1876)年初代群馬県令となり、明治17(1884)年まで蚕糸業の振興や教育の充実に尽力し、名県令として慕われました。

明治14(1881)年寿と死別後、明治16(1883)年に松陰の妹で久坂玄瑞の未亡人文(美和子)と再婚しました。

その後、元老院議官、宮中顧問官、貴族院議員となり、正二位勲一等男爵に叙せられました。大正元(1912)年に享年84歳で亡くなりました。

旧宅地から650m西側の広厳寺本堂の裏には、昭和12(1937)年に旧宅地から移築されたという茶室があります。

旧宅地は平成26(2014)年11月に東屋や園路、駐車場が整備され、楫取素彦やゆかりの人々を紹介する説明板や周辺案内図のパネルが設置されています。

(現地説明版などより)

楫取素彦旧宅地 - 1

楫取素彦旧宅地 - 1 posted by

(C)pismo

楫取素彦旧宅地 - 2

楫取素彦旧宅地 - 2 posted by

(C)pismo

楫取素彦旧宅地 - 3

楫取素彦旧宅地 - 3 posted by

(C)pismo

楫取素彦旧宅地 - 4

楫取素彦旧宅地 - 4 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地は、吉田松陰の実家で樹々亭、山屋敷とも言われる長州藩士杉家(家禄26石)の旧宅地です。この附近は、団子岩と呼ばれる風光明媚な所で、萩城下が一望できます。

松陰は天保元(1830)年8月4日杉百合之助の二男としてこの地に生まれました。両親や兄弟と共に農耕に従事し、その合間には父から漢籍の素読などを受けました。

間取りは玄関(3畳)、表座敷(6畳)、居間(6畳)、隠居部屋(3畳)、納戸(3畳)、台所、それに別棟の納屋と厩という、非常に狭く、簡素な造りでした。

嘉永6(1853)年に杉家が転居した後、いつしか建物などは失われ、荒れ果てていましたが大正11(1922)年に椿東村青年会会長信国顕治が、青年会員に呼びかけて整備しました。当時の間取りを示す旧宅の敷石も、後に住んでいた人の記憶によってこの時復元したものです。

整備にあわせて山県有朋が「吉田松陰先生誕生之地」の石碑の題字を揮毫しています。肩書きを門下生のみとしているところに、師に対する謙譲の気持ちが表れています。なお、山県有朋は整備完了前に死去したため、これが絶筆となりました。

昭和20(1945)年に萩市に寄付され一部を市道に、他を公園にしました。昭和48(1973)年には明治維新100年を記念して、吉田松陰・金子重輔の銅像が建立されています。

平成27(2015)年の大河ドラマ「花燃ゆ」の第1回「人むすぶ妹」の花燃ゆ紀行で「文の生家跡(吉田松陰誕生地)」として紹介されました。

吉田松陰誕生地 - 01

吉田松陰誕生地 - 01 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地 - 02

吉田松陰誕生地 - 02 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地 - 03

吉田松陰誕生地 - 03 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地 - 04

吉田松陰誕生地 - 04 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地 - 05

吉田松陰誕生地 - 05 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地 - 06

吉田松陰誕生地 - 06 posted by

(C)pismo

吉田松陰誕生地の近くにある

高杉晋作草庵跡です。文久3(1863)年3月、10年間の暇を許され京都で剃髪し東行と号した高杉晋作が4月に萩に帰国し、団子岩の麓に草庵を結びました。師である吉田松陰ゆかり誕生地の近くで松蔭の遺著を読み、妻マサと一緒に嵐の前の静かな一時を過ごしました。

しかし、長州藩が関門海峡で攘夷を実行すると、君命により晋作は呼び戻され6月には下関で奇兵隊を結成しました。

高杉晋作草庵跡

高杉晋作草庵跡 posted by

(C)pismo

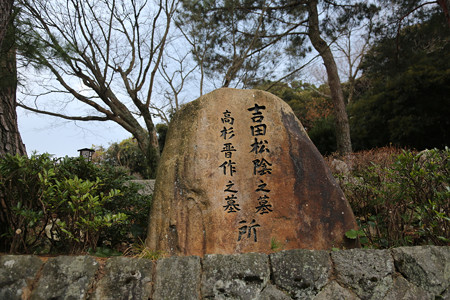

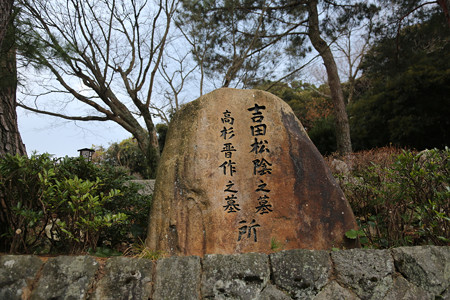

吉田松陰誕生地近くの

吉田松陰の墓ならびに墓所です。

吉田松陰の墓は表に「松蔭二十一回猛子墓」、裏に「姓吉田氏称寅次郎 安政六年己未十月二十七日 於江戸没 享年三十歳」と刻まれています。遺髪を埋めて、百ヶ日忌に建てたもので、墓前には佐瀬(前原)一誠・久坂誠(玄瑞)・品川日牧(弥次郎)・伊藤和卿(博文)・高杉春風(晋作)など17名が寄進して、その名を刻んだ水溜め・花立・燈籠が供えています。また、この墓所には杉家、玉木家、久坂家、吉田家など一族と、高杉晋作、吉田稔麿、駒井政五郎、馬島甫仙、堀潜太郎など維新前後に亡くなった門下生の墓があります。写真は左から、吉田家第十一代で松蔭の甥にあたる吉田庫三の墓、松蔭の墓、吉田家七代で松蔭の養父吉田大助の墓です。

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 1

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 1 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 2

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 2 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 3

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 3 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 4

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 4 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 5

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 5 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 6

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 6 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 7

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 7 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 8

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 8 posted by

(C)pismo

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 9

吉田松陰の墓ならびに墓所 - 9 posted by

(C)pismo

そして、この日の最後に

松陰神社を訪れました。ここは昨年も訪れています。

→

周防・長門・石見・出雲紀行(3日目その5・松陰神社、恵美須ヶ鼻造船所跡、萩反射炉)

松陰神社 - 01

松陰神社 - 01 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 02

松陰神社 - 02 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 03

松陰神社 - 03 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 04

松陰神社 - 04 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 05

松陰神社 - 05 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 06

松陰神社 - 06 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 07

松陰神社 - 07 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 08

松陰神社 - 08 posted by

(C)pismo

松陰神社 - 09

松陰神社 - 09 posted by

(C)pismo Posted at 2015/01/28 00:14:04 | |

トラックバック(0) | 日記