芭蕉翁生家は、正保元(1644)年、芭蕉が生まれたところです。

父は与左衛門、母は藤堂宮内の移封に従い伊予国宇和島から名張に随従してきた桃地氏の女と伝えられています。

与左衛門夫婦には二男四女があり、長男は半左衛門命清、次男はのちの芭蕉翁で、幼名を金作、長じて宗房を名乗りました。ほかに通称を甚七郎、別に忠左衞門といいました。

芭蕉翁が19歳の頃に仕えた藤堂藩伊賀附の侍大将藤堂新七郎家の息主計良忠は蝉吟と号して、北山季吟門に俳諧を学んでいました。俳諧好き芭蕉翁は新七郎家の文学サロンにも一座するようになり、めきめきと頭角をあらわしました。その集大成ともいうべきものは、後の処女撰集「貝おほひ」の版行でした。

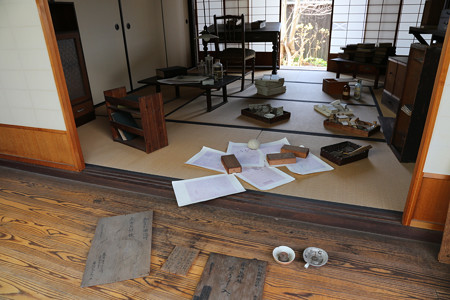

生家の後庭に建つ釣月軒は若き日の芭蕉翁の書斎です。芭蕉翁はここで「貝おほひ」(俳諧発句合)を編み、寛文12(1672)年正月25日、産土神である上野天神宮(上野天満宮とも)に奉納して文運を祈願し、その春江戸へと赴きました。

この「貝おほひ」は「三十番俳諧合」というごとく 芭蕉が郷里の上野の諸俳士の発句に自句を交えて これを左右に番えて三十番の句合あわせとし 更に自ら判詞を記して勝負を定めたものです。書名は遊戯の「貝おほひ」の「合わせて勝負を見る」ところによったもので 序文に「寛文十二年正月二十五日 伊賀上野松尾氏宗房 釣月軒にしてみづから序す」とある通り、伊賀を出て数年間、季吟門に学び、伊賀に帰った芭蕉が、上野においてこの書を編み、折から菅公770年の忌日にこれを奉納したものと思われます。

版行は久しく不明でしたが昭和10(1935)年、天理図書館が所蔵しています。

本書は29歳のときの芭蕉撰集であるとともに 芭蕉の生前中自署し、自著として刊行した唯一の出版物です。

芭蕉は判詞は当時の軽妙な洒脱を自由自在に駆使したもので、その闊達で奔放な気分は 談林俳諧の先駆的なものとなったことはいうまでもありません。いわば 釣月軒は芭蕉翁立志の端緒をしめす文学遺跡であり、芭蕉文学の思想、作風などの変遷を知る大切なものです。

江戸で俳諧宗匠となった芭蕉翁は故郷に幾度となく帰省しましたが、その故郷観は「代々の賢き人々も、古郷はわすれがたきものにおもほへ侍るよし。我今ははじめの老も四とせ過ぎて、何事につけても昔のなつかしきままに(下略)」という心情にしめされています。

「古里や臍の緒に泣く年の暮」

釣月軒の奥には、伊賀の芭蕉五庵の一つ「無名庵」がかつてありました。伊賀の門人たちが芭蕉に贈るため、ここ生家の裏庭に建てた庵で、元禄7(1694)年8月15日、芭蕉は新庵披露をかね月見の宴を催し、門人たちを心からもてなしました。

「冬籠りまたよりそはむ此はしら」句意は「今年は久しぶりに自分の草庵で冬籠りをすることになった。いつも背を寄せ親しんできたこの柱に、今年もまた寄りかかって、ひと冬閑居を楽しむことにしよう。」という意味です。

(現地説明板などより)

芭蕉翁生家 - 01

芭蕉翁生家 - 01 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 02

芭蕉翁生家 - 02 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 03

芭蕉翁生家 - 03 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 04

芭蕉翁生家 - 04 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 05

芭蕉翁生家 - 05 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 06

芭蕉翁生家 - 06 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 07

芭蕉翁生家 - 07 posted by

(C)pismo

芭蕉翁生家 - 08

芭蕉翁生家 - 08 posted by

(C)pismo

愛染院は、山号は遍光山、院号は愛染院、正式には遍光山愛染院願成寺という真言宗豊山派の寺院です。

かつては、上野山平楽寺の子院東ノ坊といい、愛染明王を本尊とすることから俗に愛染院と称されたました。

御本尊の愛染明王は、平安末から鎌倉時代にかけての文治建久年間に醍醐寺の憲深僧正が後鳥羽天皇の病気平癒を祈願し、密教の秘法を修すると、直ちに御願成就し、奇瑞の霊光を放たれたといいます。

この御尊像を、鏡覺阿闍梨が、元暦年間にこの地に安置し、寺を建立しました。天正9(1581)年の天正伊賀の乱の兵火にかかり、御本尊その他僅かを残すのみで灰になりました。慶長16(1611)年春に始まる城下町建設のさい現在の地に寺域を拝領し、遍光山願成寺と改称しました。そして寛文年間、法印實恵が再興しました。

また、当寺はわが国の詩歌上、俳諧という庶民詩の一大金字塔を樹立した国民的大詩人松尾芭蕉翁の生家松尾氏の菩提所です。

芭蕉翁は、正保元(1644)年この寺のすぐ西にあたる赤坂の街で誕生し、29歳までこの地で暮らしました。30歳のとき決する処あって江戸に下り、俳諧の宗匠となり、遂に蕉風体を完成させましたが、元禄7(1694)年10月12日西国周遊の途中、大阪の地で病没しました。

芭蕉翁の遺骸は遺言により、膳所の義仲寺に葬られましたが、訃報をうけて、翁の臨滅に馳せ参じた伊賀の門人貝増卓袋、服部土芳(蓑虫庵主)は生地に遺髪を奉じて帰り、先塋の傍に墳を築いて故郷塚ととなえました。

塚の碑は服部嵐雪の筆に成るもので、「元禄七年甲戌年 芭蕉桃青法師 十月十二日」と刻まれています。当時の塚から、現在の場所に移されたのは、芭蕉翁50回忌の元文3(1738)年の時と伝えられています。

翁の没後、伊賀の門人たちは、「しぐれ忌」と称して、翁の忌日を追善し、その遺風は連綿と今に伝えられています。

(現地説明板などより)

愛染院故郷塚 - 01

愛染院故郷塚 - 01 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 02

愛染院故郷塚 - 02 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 03

愛染院故郷塚 - 03 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 04

愛染院故郷塚 - 04 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 05

愛染院故郷塚 - 05 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 06

愛染院故郷塚 - 06 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 07

愛染院故郷塚 - 07 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 08

愛染院故郷塚 - 08 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 09

愛染院故郷塚 - 09 posted by

(C)pismo

愛染院故郷塚 - 10

愛染院故郷塚 - 10 posted by

(C)pismo

菅原神社は、上野天神宮(通称お天神さん)と呼ばれ、菅原道真公を主神とする神社です。

旧上野町六千戸の産土神として、また文学の祖神あるいは牛馬の守護神として崇敬されています。往古、上野山平楽寺の伽藍神で農耕神祇に発祥する神々をまつる神社でしたが、天正9(1581)年の天正伊賀の乱の後、藤堂高虎による城下町建設の際この地に奉遷され城郭鎮守として祀られました。

毎年10月23日~25日に行われる上野天神祭は、神輿の渡御に供奉する百数十体の鬼行列や、雅調豊かな祭ばやしを奏でながらこれに続く九基のだんじり(楼車)に、400年の伝統を伝え現に県の無形文化財に指定されています。併せて正面の楼門、鐘楼なども市の文化財の指定を受けています。

当社は、菅公七百七十年忌にあたる寛文12(1672)年1月25日、俳諧に身を立てることを決意した俳聖芭蕉翁がその処女作「貝おほい」一巻を社前に奉納されて自らの文運を祈願されました。

「貝おほい」は芭蕉の29歳の時の処女撰集で、別名三十番俳諧合ともいいます。伊賀上野の俳人と芭蕉(当時宗房と号す)自身の発句全六十句を左右三十番に合わせ、自ら勝負の判定を行い、句の優劣の理由を述べたもので、芭蕉の生前中に自署し出版した唯一の書として意義深いものがあります。書名は、同じ絵柄の貝を左右に分かち、合わせた数の多さで勝負を競う遊び「貝覆(かいおほい)」にちなみ名付けられました。本書の特色は、発句、判詞ともに当時流行の小唄、流行語、奴詞を駆使し、遊蕩的、享楽的な俳情を志向しています。芭蕉の発句は「きてもみよ甚べが羽織花ごろも」(九番)と、「女(め)をと鹿や毛に毛がそろふて毛むつかし」(二十番)の二句が収められています。寛文末年頃は貞門風から談林風への過渡期であり、自らの才能の全てを傾注した「貝おほい」は、まさに談林風俳諧の先駆的役割を果たしました。

菅公を祭神に文道の神として広く人々の崇敬を集める当社は、芭蕉が俳諧師としての立志を祈願した由緒深い社です。また、後に芭蕉は草庵生活や漂泊の旅を通して、わが国の詩歌史上に「蕉風俳諧」という芸術性豊かな庶民詩を確立するに至りました。

(現地説明板などより)

上野天神宮(菅原神社) - 1

上野天神宮(菅原神社) - 1 posted by

(C)pismo

上野天神宮(菅原神社) - 2

上野天神宮(菅原神社) - 2 posted by

(C)pismo

上野天神宮(菅原神社) - 3

上野天神宮(菅原神社) - 3 posted by

(C)pismo

芭蕉翁の像は、伊賀鉄道上野市駅前にあります。

昭和38(1963)年10月12日、芭蕉翁270回忌に上野ロータリークラブ創立10周年記念として当時の上野市に寄贈されたものです。

像の高さは2m60cm、台座は4m余り、製作は伊賀市出身の彫刻家で二科会員の故大西徹山(本名金次郎)氏によるものです。

隣には芭蕉翁顕彰碑が建っています。

碑文には次のように刻まれています。

芭蕉翁は、松尾家の次男として伊賀市に生まれました。若くして藤堂藩の侍大将藤堂新七郎家の嫡子良忠公(号蝉吟)に仕え、かたわら俳諧を始める機会に恵まれました。やがて、「貝おほひ」を上野天満宮(上野天神宮)へ奉納、そして江戸を目指して旅立ちました。江戸では念願の俳諧宗匠になったものの、37歳の冬には、深川の芭蕉庵に移り住むようになりました。庵住まいのなかで、自己を見つめ、和漢にわたる学識を修得しつつ、俳諧の真髄を追い求めてゆきました。あまたの名句を生みだすとともに、東海道や奥州の各地を旅し、「奥の細道」をはじめとする、画期的な紀行文を完成させました。ここに至って俳諧は、和歌とならぶ日本独自の芸術的詩歌へと高められたのです。芭蕉翁はいつの世にも憧れのまなざしで仰ぎ見られ、その作品は世界中の人びとに愛唱されてきました。

郷土の先賢芭蕉翁の業績を永遠に顕彰するため、ここに碑を建立するものであります。

旅人と我名呼ばれん初しぐれ

寛永21年〜元禄7年(1644年〜1694年)

平成25年10月12日

芭蕉翁像 - 1

芭蕉翁像 - 1 posted by

(C)pismo

蓑虫庵は「みのむしあん」とも「さちゅうあん」とも呼ばれ、伊賀における芭蕉ゆかりの草庵である芭蕉翁五庵のうち現存する唯一の草庵です。

芭蕉翁五庵は、瓢竹庵、東麓庵、西麓庵、無名庵、蓑虫庵のことです。

蓑虫庵は松尾芭蕉の伊賀上野における門人服部土芳の草庵で、土芳が致仕後に元禄元(1688)年3月4日に入庵し、些中庵(さちゅうあん)と名付けました。

庵号は入庵後まもなく来訪した芭蕉が「蓑虫の音を聞きに来よ草の庵」の自画賛を贈られ、蓑虫が些中に同音相通じることから蓑虫庵とも呼ばれました。

元禄12年(1699)年11月26日庵は焼失してしまいましたが、その後ほどなく門人土田杜若らの援助により再興しています。

土芳は享保15(1730)年1月18日、74歳で没するまでこの庵に隠棲しました。その間伊賀連衆のかなめとなり、芭蕉の偉業を後世に伝えるため、「三冊子(しろさうし・あかさうし・わすれ水)」や、「蕉翁句集」「蕉翁文集」「奥の細道」などを筆録しました。また生来能筆で緻密な土芳は、入庵後の生活を事細かく「庵日記」「横日記」「蓑虫庵集」に書きとどめたので、この句日記を通じて当時の蕉門伊賀連衆の動向が手にとるように理解できます。

享保15(1730)年土芳没後、庵は荒廃しましたが東町の豪商築山桐雨が安永3(1774)年に、片原町の豪商服部猪来等が文化7(1810)年に再興しています。

明治維新の変換期を迎えて以後、町井台水、辻本専之助、中村玄瑞、濱邊毎文、菊本直次郎、赤塚進一各氏ら上野市に縁故のある篤志家に継承され、敷地も拡張、南門(現状の正門)や中門が建てられました。

昭和に入り、管理棟背後の茶室や芭蕉堂が建てられ、このとき表門(現状の東門)の建替えや、土芳の供養墓・句碑等も整備されました。

昭和13(1938)年1月19日、蓑虫庵は「史跡及び名勝」として三重県指定文化財となり、昭和30(1955)年12月に上野市の所有となりました。翌昭和31(1966)年から一般公開されています。

なお、平成4(1992)~平成6(1994)年度において「史跡及び名勝蓑虫庵」の復元修理工事が行われました。

(現地説明板などより)

蓑虫庵 - 01

蓑虫庵 - 01 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 02

蓑虫庵 - 02 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 03

蓑虫庵 - 03 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 04

蓑虫庵 - 04 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 05

蓑虫庵 - 05 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 06

蓑虫庵 - 06 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 07

蓑虫庵 - 07 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 08

蓑虫庵 - 08 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 09

蓑虫庵 - 09 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 10

蓑虫庵 - 10 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 11

蓑虫庵 - 11 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 12

蓑虫庵 - 12 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 13

蓑虫庵 - 13 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 14

蓑虫庵 - 14 posted by

(C)pismo

蓑虫庵 - 15

蓑虫庵 - 15 posted by

(C)pismo