鞠子宿(丸子宿)は、東海道五十三次の宿場です。

東海道中でもっとも小さい宿場で、名物はとろろ汁です。

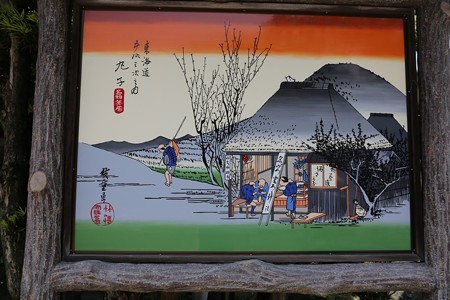

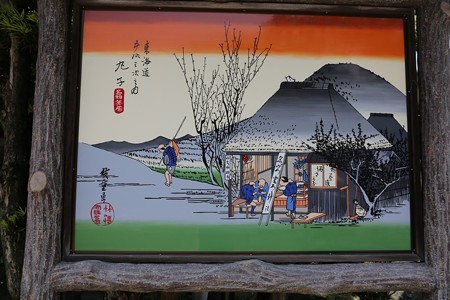

丁子屋は、とろろ汁の老舗で歌川広重の「東海道五十三次」の丸子に描かれました。

慶長元(1596)年の創業です。建物は12代目の当主が、広重の浮世絵を再現するため丁子屋より西へ1kmほどの誓願寺近くの近藤家から譲り受け、昭和45(1970)年に移築されたものです。店舗右側に「梅の木」左側に「あんずの木」を植えて、背後に迫る横田山と共に広重の世界を再現しています。

内部はもちろんとろろ汁を楽しめますが、江戸時代の旅に使われていた旅道具や芭蕉、一九、広重にまつわる版画や掛け軸なども展示されています。

とろろ汁以外にも「おかべ揚げ」がおいしかったです。

丁子屋 - 01

丁子屋 - 01 posted by

(C)pismo

丁子屋 - 02

丁子屋 - 02 posted by

(C)pismo

丁子屋 - 03

丁子屋 - 03 posted by

(C)pismo

丁子屋 - 04

丁子屋 - 04 posted by

(C)pismo

丁子屋 - 05

丁子屋 - 05 posted by

(C)pismo

丁子屋 - 06

丁子屋 - 06 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺(とげっぽうさいおくじ)は、今川家六代当主今川義忠と七代当主氏親に仕えた連歌師・宗長が永正元(1504)年55歳で草庵を結び余生を送ったところです。

禅宗の影響で孤独閑寂の生活を楽しむことが流行し、宗長自身もここに京都銀閣寺を模した庭園を築き、四季の風物を眺めて暮らしたといいます。

風雅な庭園は本堂の正面はるか南方にある「丸子富士」や庭の西方にそびえる「天柱山」など美しい自然をたくみに取り入れた借景園と、庵の背景となる枯山水の庭園は、国の名勝・史跡に指定されています。庵の前庭には、北斗七星をかたちどって配置した七曜石と、宗長が月を出るのを座って待った月見石などがあります。その月見石の背後に師の宗祇と並んで宗長の墓があります。

柴屋寺は京の嵯峨から移植したと言われる竹林に囲まれ、宗長の手工に始まるという竹細工が民芸品として即売されています。寺宝には後水尾天皇御真筆の短冊、足利義政から賜った芦屋釜(文福茶釜)、頓阿法師作柿本人麿像及び一節切の笛などの文化財が保存され、公開されています。

吐月峰柴屋寺 - 01

吐月峰柴屋寺 - 01 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 02

吐月峰柴屋寺 - 02 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 03

吐月峰柴屋寺 - 03 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 04

吐月峰柴屋寺 - 04 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 05

吐月峰柴屋寺 - 05 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 06

吐月峰柴屋寺 - 06 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 07

吐月峰柴屋寺 - 07 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 08

吐月峰柴屋寺 - 08 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 09

吐月峰柴屋寺 - 09 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 10

吐月峰柴屋寺 - 10 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 11

吐月峰柴屋寺 - 11 posted by

(C)pismo

吐月峰柴屋寺 - 12

吐月峰柴屋寺 - 12 posted by

(C)pismo

駿河匠宿は、今川、徳川時代から受け継がれた静岡市の伝統産業と歴史をテーマに「創る・遊ぶ・学ぶ・触れる・観る・味わう」ことができる体験型施設です。静岡県が指定する「静岡県郷土工芸品」18品目の内、9品目が静岡市の産業により占められている静岡市の数多くの伝統工芸技術を維持し、発展PRする目的で造られました。

静岡市の伝統産業や歴史を紹介するほか、「竹染工房」「陶芸工房」「おもしろ体験館」の3施設からなる体験工房では、「漆器」「和染」「竹細工」「木製品(指物/挽物)」「木製はきもの」「陶芸」「レーザー加工/サンドブラスト」の製作体験ができます。また、産業展示ホールは、静岡の地場産業に関連する展示会を季節ごとに開催し、東海道歴史体験ホールでは、東海道の旅の様子や丸子の歴史などを紹介しています。

その他、静岡の工芸品や民芸品をはじめとする静岡の特産品を購入することができるおみやげ処「鞠子楽市」やお食事処「たくみ亭」、喫茶処「鞠子庵」などがあります。

駿河匠宿 - 01

駿河匠宿 - 01 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷は田中城の南東隅にあり、田中城の前身の徳一色城を築いた一色氏やその後裔の古沢氏の屋敷跡だとも伝えられています。

江戸時代後期には城主の下屋敷(別荘)があり、築山、泉水、茶屋等を設けて四季の景色を楽しんだともいわれています。

平成4(1992)年から平成7(1995)年度にかけてかつての庭園を復元整備し、茶室を元の場所に移築しました。また、田中城にゆかりのある本丸櫓、仲間部屋・厩、長楽寺村郷蔵なども移築復元しています。

本丸櫓は、もと田中城の本丸にあり、高さ9尺の石垣の上にあったといわれています。

本丸の南東隅の石垣の上に「御亭(おちん)」と呼ばれる2階建の建物があったことが記録に見え、これに該当するものです。

明治維新により、田中城には高橋伊勢守政晃(泥舟)が入りました。村山氏はその配下にあり、しかも泥舟の4男を養子にした関係で、明治3(1870)年にこの櫓の払い下げを受け、移築して住居としました。泥舟はこの建物を「光風霽月楼」と名付け扁額を掲げています。屋根はもと柿葺であったようです。田中城内より移築した建造物の中で昔から最も著名な建物です。

仲間部屋・厩は、大塚家にある長屋門に付設されていた納屋です。古くから、大洲村の大塚家にある長屋門は田中城内より移されたといわれてきましたが、調査の結果、長屋門に付設された納屋がそれだとわかりました。

仲間部屋と厩とを1棟に仕立てた建物で、手前右側の鬼瓦には、城主、本多家の家紋が刻まれていました。また解体にあたって「安政6年」と書かれた板材が見出されており、建築年代もその頃と推定されます。

茶室は明治38(1905)年頃、千歳の村松家にあったものを上伝馬町の奥野氏が譲り受け、屋敷内に移築したといわれています。もとは田中藩家老の茶室であったと伝えられていますが、下屋敷にあった「茶屋」とみられています。

建物はきゃしゃな造りの数奇屋建築で、西側の四畳半の間が茶室、東側には給仕口のついた六畳の待合が接続しています。

長楽寺村郷蔵は、市内に現存する唯一の郷蔵であり、貴重な建築物です。郷蔵とは、年貢米や飢饉に備えた非常米を保存するための蔵で、江戸時代には村ごとに置かれていました。村役人が管理しており、夜間は畳敷の小部屋に2人1組で泊まりこみ、夜番をしました。

長楽寺村の郷蔵は、明治10(1877)年頃に中西家に払い下げられました。この時郷蔵の半分を切り取り移築したものといわれ、本来は現状の倍の大きさであったとみられます。また、建替えした時の年月と村役人の名が柱に書き付けられています。

(パンフレットより)

田中城下屋敷 - 01

田中城下屋敷 - 01 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 02

田中城下屋敷 - 02 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 03

田中城下屋敷 - 03 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 04

田中城下屋敷 - 04 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 05

田中城下屋敷 - 05 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 06

田中城下屋敷 - 06 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 07

田中城下屋敷 - 07 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 08

田中城下屋敷 - 08 posted by

(C)pismo

田中城下屋敷 - 09

田中城下屋敷 - 09 posted by

(C)pismo

平成21年の訪問↓

静岡県の史跡めぐり(2日目その2・静岡市)

静岡県の史跡めぐり(2日目その3・藤枝市) Posted at 2015/06/17 00:09:43 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記