エスカヒル鳴門は、渦潮で知られる鳴門海峡と大鳴門橋の展望施設です。

長さ68mのエスカレーターで展望台へ登ることができ、展望台からは、鳴門海峡と大鳴門橋を見ることができます。

エスカヒル鳴門

エスカヒル鳴門 posted by

(C)pismo

エスカヒル鳴門 (1)

エスカヒル鳴門 (1) posted by

(C)pismo

エスカヒル鳴門 (2)

エスカヒル鳴門 (2) posted by

(C)pismo

渦の道は鳴門海峡に架かる大鳴門橋の橋桁内の車道の下に造られた海上遊歩道です。

遊歩道の両側面は、橋本体の影響を軽減するため網構造(フェンス)になっています。

全長450mの遊歩道の先端にある展望室は、大鳴門橋の橋桁空間を利用した回遊式になっています。海上45mのガラス床から渦潮をのぞき込むことができます。

渦の道 (1)

渦の道 (1) posted by

(C)pismo

渦の道 (2)

渦の道 (2) posted by

(C)pismo

渦の道 (3)

渦の道 (3) posted by

(C)pismo

渦の道 (4)

渦の道 (4) posted by

(C)pismo

渦の道 (5)

渦の道 (5) posted by

(C)pismo

渦の道 (6)

渦の道 (6) posted by

(C)pismo

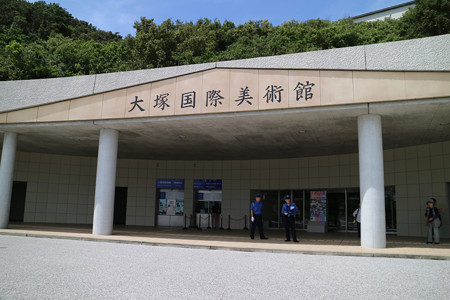

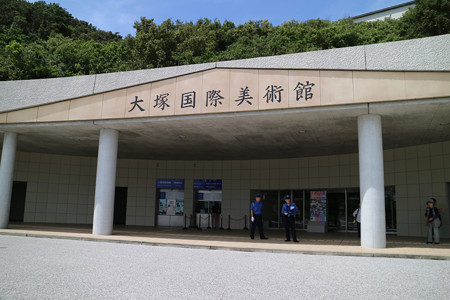

大塚国際美術館は、大塚製薬グループの創業75周年事業として平成10(1998)年に開設された陶板複製画を中心とした博物館です。

世界25ヶ国190余りの美術館が所蔵する西洋名画1000余点を、陶板で原寸大に再現し展示しています。

大塚国際美術館 (1)

大塚国際美術館 (1) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (2)

大塚国際美術館 (2) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (3)

大塚国際美術館 (3) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (4)

大塚国際美術館 (4) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (5)

大塚国際美術館 (5) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (6)

大塚国際美術館 (6) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (7)

大塚国際美術館 (7) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (8)

大塚国際美術館 (8) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (9)

大塚国際美術館 (9) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (10)

大塚国際美術館 (10) posted by

(C)pismo

大塚国際美術館 (11)

大塚国際美術館 (11) posted by

(C)pismo

第一次世界大戦後の板東俘虜収容所での地元との交流を記念して開設された

鳴門市ドイツ館です。

第1次世界大戦が始まると、日本も参戦し、ドイツの租借地だった中国の山東半島にある青島を攻撃しました。敗れたドイツ兵士約5,000人が俘虜となり、日本各地の収容所へ送られましたが、その内、四国の徳島・丸亀・松山にいた約1,000人が大正6(1917)年から大正9(1920)年までの約3年間を板東俘虜収容所で過こしました。

地域の人々は、俘虜たちの進んだ技術や文化を取り入れようと牧畜・製菓・西洋野菜栽培・建築・音楽・スポーツなどの指導を受けました。

そして板東の町並みでは、俘虜たちを「ドイツさん」と呼び、彼らとの日常的な交歓風景があたりまえのように見られるようになりました。

収容所での俘虜たちの活動は実に多彩でした。

音楽面では、複数のオーケストラや楽団、合唱団が定期的にコンサートを開き、さまざまな曲を演奏しました。

なかでも、ベートーヴェンの交響曲第九番を日本で初めて全楽章演奏したことは有名です。

この他俘虜たちは、演劇、スポーツ、講演・学習など活発な活動を行っています。

昭和47(1972)年に旧ドイツ館が建設され、昭和49(1974)年には鳴門市とドイツ・リューネブルク市との間で姉妹都市盟約が締結されました。

これ以後、両市は相互に親善訪問団を派遣するなど、国際交流を活発に展開するようになりました。

鳴門市では、ドイツ村公園の建設を始め、ドイツと共同でドイツ兵士合同慰霊碑を昭和51(1976)年に、ばんどうの鐘を昭和58(1983)年に、平成5(1993)年には新しいドイツ館が完成しました。

ドイツ館は、当時のドイツ兵の暮らしや板東の人々との交流の様子を、後の世に伝え、ドイツとの親善交流を深める目的の施設です。

鳴門市ドイツ館 (1)

鳴門市ドイツ館 (1) posted by

(C)pismo

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)は、阿波国一宮の神社です。

神武天皇の時代、天太玉命の神孫である天富命(あめのとみのみこと)は勅命を受け、肥沃の地を求め阿波国に到り、この地で麻植を播種し麻布木綿を精製しました。

その由緒により阿波地方の殖産産業の祖神として天太玉命(大麻比古大神)が奉斎されました。そして、大麻山の峰に鎮まっていた猿田彦大神を後世当神社へ合祀しました。

阿波国一宮として、古くより阿波・淡路両国の総氏神として崇敬されました。

第一次世界大戦の際、中国青島の戦いで捕虜になり、板東俘虜収容所で過ごしていたドイツ兵が境内に池を掘り、メガネ橋を配しました。

大麻比古神社 (1)

大麻比古神社 (1) posted by

(C)pismo

大麻比古神社 (2)

大麻比古神社 (2) posted by

(C)pismo

鏡池とメガネ橋 (1)

鏡池とメガネ橋 (1) posted by

(C)pismo

鏡池とメガネ橋 (2)

鏡池とメガネ橋 (2) posted by

(C)pismo

第一次世界大戦の際、中国の青島で捕虜となったドイツ兵953人が、大正6(1917)年から大正9(1920)年までの間、大麻町桧の板東捕虜収容所に収容されていました。

この間、地元住民との間に「国境を越えた人間愛と友情」がめばえ、高い水準のドイツ文化が伝えられました。バターやチーズの製法、博覧会の開催、楽団による演奏会等地元の発展に大きく貢献しました。

帰国を前に記念として母国の土木技術を生かし、近くで採れる和泉砂岩を使って

ドイツ橋が造られました。

(現地説明板などより)

ドイツ橋 (1)

ドイツ橋 (1) posted by

(C)pismo

霊山寺は、山号は竺和山、正式には竺和山一乗院霊山寺という高野山真言宗の寺院で四国八十八箇所の第一番札所です。

寺伝によれば奈良時代、天平年間(729年 - 749年)に聖武天皇の勅願により、行基によって開創されたといわれています。

弘仁6(815)年に空海(弘法大師)がここを訪れ21日間(三七日)留まって修行したといわれ、その際、天竺(インド)の霊鷲山で釈迦が仏法を説いている姿に似た様子を感得し天竺の霊山である霊鷲山を日本、すなわち和の国に移すとの意味から竺和山霊山寺と名付け第一番札所としたといわれています。本尊の釈迦如来は空海作の伝承を有し、左手に玉を持った坐像です。

室町時代には三好氏の庇護を受けており、七堂伽藍の並ぶ大寺院として阿波三大坊の一つでしたが、天正年間(1573年〜1593年)に長宗我部元親の兵火に焼かれました。その後徳島藩主蜂須賀光隆によって再興されましたが明治24(1891)年の出火でまた多くの建物を失いました。本堂は昭和39(1964)年、四国開創1150年記念を目指して改築されました。

霊山寺

霊山寺 posted by

(C)pismo

霊山寺 (1)

霊山寺 (1) posted by

(C)pismo

霊山寺 (2)

霊山寺 (2) posted by

(C)pismo

霊山寺 (3)

霊山寺 (3) posted by

(C)pismo

眉山は標高277 mの徳島市のシンボルとして知られている山です。どの方向から眺めても眉の姿に見えることから、その名がついたそうです。

眉山

眉山 posted by

(C)pismo

眉山 (1)

眉山 (1) posted by

(C)pismo

Posted at 2016/07/27 23:02:01 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記