蓮華寺は、山号は八形山、天台宗の寺院です。

当山は慶雲元(704)年文武天皇の勅願により行基菩薩が開創しました。

飛鳥時代から建立された法相宗の東海の本山として千三百年の歴史と多くの傑出した高僧を生み出し、武将の尊敬を受けて遠州文化の発祥の地となり、現住職は第139世です。

平安時代の天長8(831)年第代住職円仁慈覚大師は、天台宗に改宗し一山三十六坊を建立し七堂伽藍の整備を行い比叡山延暦寺第三世座主となりました。

嘉応元(1169)年に比叡山の高僧皇円阿闍梨を招来して山頂奥の院に正覚院を建立し、衆生済度の大願をたて三七晝夜の念仏三昧の修業をなし大竜神を感じ遠州桜ケ池に入定したと伝えられています。以来上人三十三回忌までは春秋彼岸に赤飯供養と念仏三昧が禅勝上人によって盛んに行われ十七夜などの字名が残されています。また森町はかつて鍛冶や鋳物業が栄えた町ですが、蓮華寺は周辺の鋳物師らを取りまとめていました。今川氏はこの寺を通じて、鋳物師に特権を与え職人らを厚遇したといいます。

室町時代の元亀3(1572)年、武田軍の兵火により三十六坊が焼失しましたが、時の天皇正親町天皇の勅命により徳川家康が五十五石の寺領を寄進して再興しました。

江戸時代の寛政12(1800)年6月2日、千体仏の発願をたて全国遊行僧の木喰上人が訪れ一晩で子安地蔵尊を彫刻安置しました。木喰上人83歳の傑作にして全国的にも有名です。

また、蓮華寺は萩が自生し萩寺としても有名です。花の開花は5月から9月頃まで赤、白色の花が咲き乱れます。

平成29(2017)年の大河ドラマ「おんな城主直虎」の第17回「消された種子島」の直虎紀行で紹介されました。

(現地説明板などより)

蓮華寺 (1)

蓮華寺 (1) posted by

(C)pismo

蓮華寺 (2)

蓮華寺 (2) posted by

(C)pismo

蓮華寺 (3)

蓮華寺 (3) posted by

(C)pismo

蓮華寺

蓮華寺 posted by

(C)pismo

蓮華寺 (4)

蓮華寺 (4) posted by

(C)pismo

蓮華寺 (5)

蓮華寺 (5) posted by

(C)pismo

蔵雲院は、山号は松厳山、曹洞宗の寺院です。

正保4(1647)年の「蔵雲院門前屋敷諸役免許に関する書状」によると、天方郷18代の地頭山内山城守が、崇信寺5代の助吟和尚を請じて山居に開山したと伝えられます。

山門を潜って階段を登ると、正面に本堂が建ち、本堂の背面に位牌と開山堂が続き、本堂の東に庫裏が繋がっています。

棟札によると、現在の本堂は延享5(1748)年に上梁を迎え、それから3年後の寛延4年には花島善兵衛によって須弥檀前の前机が奉納されており、このころには内部の造作も完了していたと考えられます。

西側には、天方氏の墓と伝えられる五輪塔印塔が苔むしています。天方氏三代の墓がありますが、誰のものかはっきりしていません。

(現地説明板などより)

蔵雲院

蔵雲院 posted by

(C)pismo

天正3(1574)年の夏、徳川家康は、武田方の天野氏の居城、犬居城を攻めましたが、天候に災いされて、止むなく軍を撤収することになりました。徳川方は、この信州街道を撤退する途中に天野軍の厳しい反撃にあい、山岳戦に不慣れな徳川方は思わぬ惨敗を喫して、多くの武将を山で失い、川で血を流しました。

その時、この附近の小高い山に三葉菱の旗を立てて退散しました。後に徳川の天下になると

この山を天下山と言うようになり、家康の内府、右府と出世したことにちなみ、土地の名も川の名も大府川と言うようになったと言われています。

また、その時の戦で傷を負った徳川方の武士が落ちて来て、この土地の嫁であったおこよに助けを求めました。おこよは山道を案内して武士たちを無事に逃してやった。帰路を急ぐおこよは、不運にも追撃して来た天野方の兵に見つかり、厳しい追求を受けました。

既に身ごもっていたおこよは、折檻にも似た追求に耐えられず、あえなく命を絶ってしまいました。

土地の人々は、このおこよの死を悼み、そこを

嫁田と呼ぶようになりました。さらに非業の死をとげたおこよの霊をなぐさめるため、嫁田の中ほどに弁天様をまつって供養をしたということです。

弁天様の傍の松を、人々は、おこよの松と言い、今も生き続ける松は、戦国の秘話を今に伝えています。

(現地説明板などより)

嫁田

嫁田 posted by

(C)pismo

鵜殿藤五郎光成戦没之地・鵜殿渕です。

天正2(1574)年4月、徳川家康は兵2千を率い、犬居城を指して信州街道を北上しました。一の瀬より大久保、田能を経て、気田川のほとり、犬居の瑞雲寺に本陣を張りました。たまたまその夜から雨が降り出し、折からの梅雨時で激しい雨は2日2夜降り続いた。気田川は増水して各所で氾濫しました。

徳川軍は、帰路の悪化と腰兵糧の事態を考え、軍議の末、信州街道を一の瀬さして撤退することになりました。

一方、犬居城の天野軍は、武田方の軍監、謀将真田昌幸の指揮のもと、一旦は気田に退いていましたが、徳川軍の動きをいち早く察知するや反撃に転じ、猟師姿の兵を山林内に出没させ、撤退する家康軍におそいかかりました。

徳川軍の武将は善戦しましたが、不案内な地形と山岳戦に手をやき、敗走を続けました。ついにこの一の瀬で徳川方の武将「鵜殿藤五郎光成」は戦死を遂げました。時に天正2(1574)年4月6日であったと「三河物語」は伝えています。

(現地説明板などより)

鵜殿渕 (1)

鵜殿渕 (1) posted by

(C)pismo

鵜殿渕 (2)

鵜殿渕 (2) posted by

(C)pismo

鵜殿渕

鵜殿渕 posted by

(C)pismo

七人塚は、今を去る四百有余年前、戦国の世に散った武将達の眠る供養の塚です。天正2(1574)年4月徳川家康は、自ら兵を率いて武田方の天野氏の居城「犬居城」を攻めました。折節、一両日の大雨で気田川は増水し、城攻どころか、ついには兵糧がつき一戦も交えず撤退を余儀なくさせられたのでした。一方この状況をいち速く察知した天野軍は、直ぐ様反撃に転じ、田能・大久保の「峨々たる岩石の細道」、しかも雨後の悪路の中を三々五々撤退する徳川軍に、地の利を生かして襲いかかったのです。徳川軍は深い林や森の中から矢を射られ砲火をあびせられたのです。応戦しようものなら雲を霞と深い森や岩陰に姿を消してしまうのです。

徳川軍は一の瀬まで退く間に、多くの武将や兵士が討死したり負傷したりしました。古い資料によると、討死した武将は、鵜殿藤五郎、堀平八郎、堀小太郎、小原金内、大久保勘七郎、玉井善太郎等20余人と記されています。

土地の人々はこの将兵たちの亡骸を葬り、「七人塚」とよんで香華を手向け、盆には僧侶を招いて読経をするなど、四百年もの間、手厚く供養をしてきました。

夏の日、塚の前にたたずむと、芭蕉の「夏草や兵どもが夢の跡」の心ばえを思い、昔日の姿が目の前に彷彿として感慨一入であります。

(現地説明板などより)

七人塚

七人塚 posted by

(C)pismo

この地域一帯は、浜松城の徳川軍と犬居城の天野軍(武田軍)の戦った古戦場です。戦いを優勢に展開した天野軍がこの付近で勝どきをあげたのでここを

「万歳坂」と呼ぶようになったと言われています。

近年まで、武士が着用した鎧などの金銀を含んだ「銀石」という石が出ると伝えられ、子供達はその石探しに興じたものです。むかし、秋葉街道が賑わったころは、この付近に法度、掟書や罪人の罪状を記した立札の立てられる高札場があったといわれています。村の子供達は、秋葉山に参る「秋葉道者」のあとを追いながら、「道者道者一文おくれ。くれる道者は米道者。くれぬ道者は糠道者」とはやして、この万歳坂を上り花立の茶屋まで後を追ったそうです。

(現地説明板などより)

万歳坂

万歳坂 posted by

(C)pismo

中野のここ半明(昔は家康にちなみ半命)に、昔から長く続いた田口家という旧家がありました。この田口家の家紋は、徳川家の三つ葉葵ならぬ「二つ葵」という珍しい家紋です。この二つ葵が田口家の家紋となった経緯はm実は戦国の時代の徳川家康とのかかわりに端を発すると伝えられています。

田口家に伝わる話では、元亀3(1572)年の暮、三方原の戦いで家康は武田勢に惨敗したのです。その時追われて、この半明まで逃げて来て、田口家の裏山の森の玉の木(和名・タブノキ)の空洞に身を隠し、武田方の探索を逃れたということです。

しかし、家康がこの地を敗走したのは、むしろ天正2(1574)年の犬居城攻めではなかったと、田口家の人々も、この点に疑問を抱いております。むしろその方が信憑性があるように感じられます。

います。

徳川家康が、犬居城攻めをあきらめて引き揚げたのは、天正2(1574)年4月のことでした。撤退する途中、あの猿皮空穂(猿皮靫:矢を入れる道具)を背負った天野軍の待ち伏せに遭い、田能、大久保で思わぬ大敗を喫しました。

家康は敵の追撃を逃れて、この椎の大木が繁る森にかくれました。その森の中の湧き水で傷を洗い、口をすすぎ、やっと一息つくことができたと言われています。

その時助けられて立ち去る時に家康は、「余が天下に号令するようになった時は、遠慮なく申し出よ。今日の事は生涯忘れぬ。その証として家紋は二つ葵とするがよい。」と厚く礼を言ったということです。

その後、田口家では二つ葵の紋とし、今でも使われています。後に家康が権現となったのにちなみ、ここを

権現森と言うようになりました。

(現地説明板などより)

権現森と息継ぎの井戸

権現森と息継ぎの井戸 posted by

(C)pismo

田口家跡

田口家跡 posted by

(C)pismo

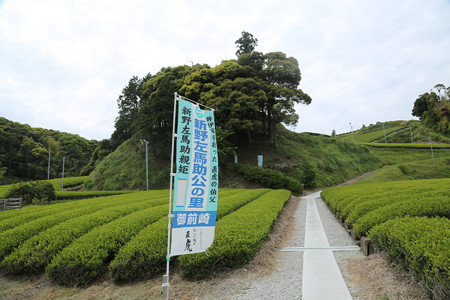

山本勘助が一夜の宿を借りた際にこの家の主人に商いをすすめたといわれる

若杉家の屋敷跡です。

交通が近代化された今、このあたりの昔の繁栄を知る由もありませんが、室町時代の終わりごろ、秋葉街道と百古里街道が交差していたために人の行き来もあり、ここに山田家という店ができました。この山田家が商いを始める前に、武田方の軍師山本勘助が一夜の宿を借りた折り、この家の主人に商いをすることをすすめたといわれています。その後、土地の産物や米、塩などを一手に扱う店になりました。

さらに、山田家では、三丸山の湧き水を利用して酒を造り「若杉」と名づけてこれを商いました。この酒が有名になり、やがて若杉は山田家の屋号となりました。

幕末から明治にかけて結構繁盛しましたが、この街道が役目を終えた明治30(1897)年頃、当主山田最一郎の代を最後にこの里を離れて行きました。今は茶畑になっていますが、矢場跡、ツキヤ沢、屋敷跡などに昔をしのぶことができます。

(現地説明板などより)

若杉家の屋敷跡

若杉家の屋敷跡 posted by

(C)pismo