前回のブログ

前回のブログに書いたように、8月10日から11日未明にかけての

星撮りでは、新しい望遠鏡を初めて使いました。

「新兵器」という名にふさわしく、大砲のような鏡筒です。

それは口径10インチ(254mm)、焦点距離1000mm、F4のニュートン鏡です。

重さが単体で13kg強あり、ウェイトシャフトを延長しないとバランスが取れ

ないため、しばらく出動を控えていました。

去年の2月にメインで使っている焦点距離900mm F7.5(口径120mm)の

屈折鏡を購入し、星雲や銀河を撮ってきましたが、もう少し長くて、フィルター

を使うときの露光時間を短くするために明るい鏡筒が欲しいと思い始め、

去年の暮れにオーダーしたものです。(腕を機材でカバーすることの典型です。)

ニュートン鏡は、放物面の主鏡と平面の副鏡という比較的単純な光学系を持ち、10インチF4という仕様は10万円弱の安価な

中華鏡筒から、90万ほどの高級機まで種々販売されています。積載重量が20kg程度の中型赤道儀でなんとか運用できる

大きさと重さなので、利用する人も多いのでしょう。カメラ用のレンズで、「ハチゴロー」(焦点距離800mm F5.6)が150万以上

するのを考えると、破格です。(AFや絞りが無い単純な作りですが。)

価格の差は、光学系の精度、鏡筒や接眼部の作りによるもので、安価なものは接眼部が小さく、写真撮影に向かないものや、

できてもAPS-Cサイズのイメージサークルしかないものばかりです。アイピースを使って月・惑星、星雲を見るには、コスパが

良いのですが、私はフルサイズ・デジイチでの撮影が目的なので、それに叶う鏡筒を探すとかなり高価になってしまいます。

そこで、小さな屈折鏡や種々のパーツを購入したことのあるドイツのショップが、オーダーメイドのニュートン鏡を売っている

ことを思い出して、メールを出しました。

赤道儀に固定するための鏡筒リングとプレートまで込みにして14kg以下、フルサイズのイメージサークルを確保できること、

を条件にその店が販売している10インチのカーボン鏡筒をベースにすることにしました。

去年のクリスマス直前にオーダーし、年明けから作成に取りかかり、その後もカーボン材の厚みや鏡筒リングの仕様について

やり取りをして、手元に来たのが4月でした。この鏡筒とファインダー、補正レンズ、鏡筒を運ぶバッグ、送料で3000ユーロ強

でした。

A45の後部座席の幅が1.2m強ありますが、ほぼいっぱいになります。

座席(右)の足元には、ヒーター用バッテリ、アイピースを入れたケースが置いています。左座席の足元にはカメラ用と小型

赤道儀用の三脚、助手席足元には撮影機材(カメラ、レンズ、フィルター、予備バッテリ、タイマーリモコン)、シートの上には

飲み物や食料、iPadを入れたバッグと、A45が貨物車になってしまいました。

鏡筒と、主鏡・副鏡がバラされて送られてくるので、自分で組み立てて光軸を合わせなければなりません。

主鏡と副鏡の中央にマークが付いていて、それを目安に合わせますが、最終的には星を使って微調整します。

赤道儀のウェイトシャフトの延長軸が届いて、今回初めて実戦投入となりました。

3インチの補正レンズ(コマコレクター)、ファインダー、カメラ、オートガイド機材で+3kgほどで、トータル17kg弱になります。

赤道儀のキャパが20kgなのですが、「中華赤道儀のキャパは(実際には眼視用で)写真撮影では半分がいいところ」と言われ

ています。室内でバランスを取った後、赤道儀が無理なく駆動できることを確認しておきました。

10日の夜に、この光軸合わせをしなければならないので、月が出ているときに小型赤道儀を設置し短い屈折鏡を載せておきます。

月がかなり低くなってから、前回のブログに掲載したはくちょう座周辺の写真を撮っていました。

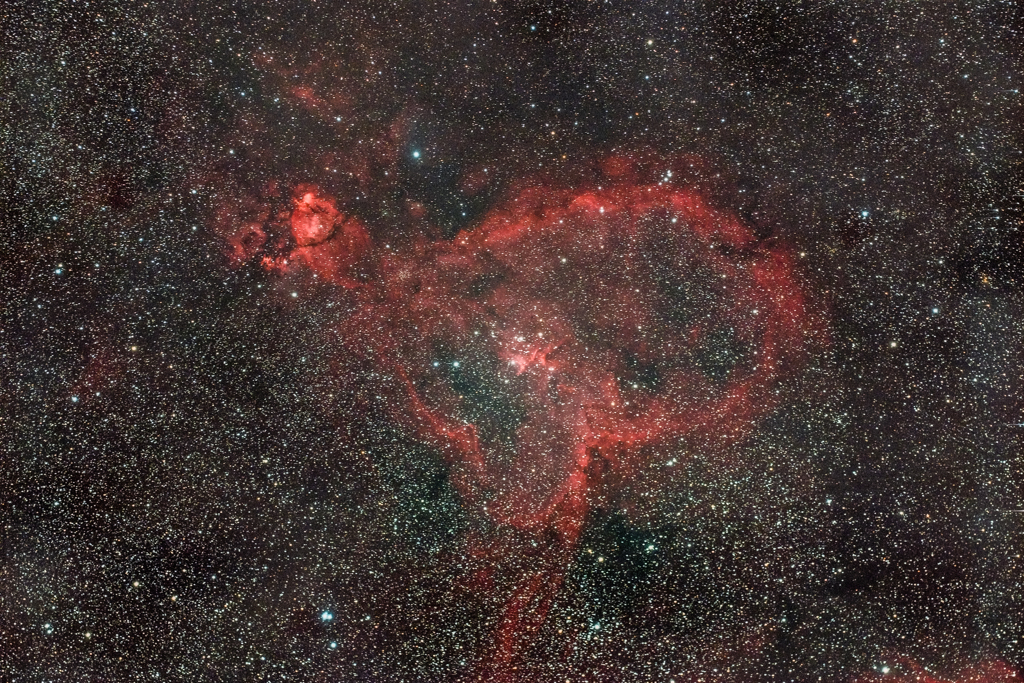

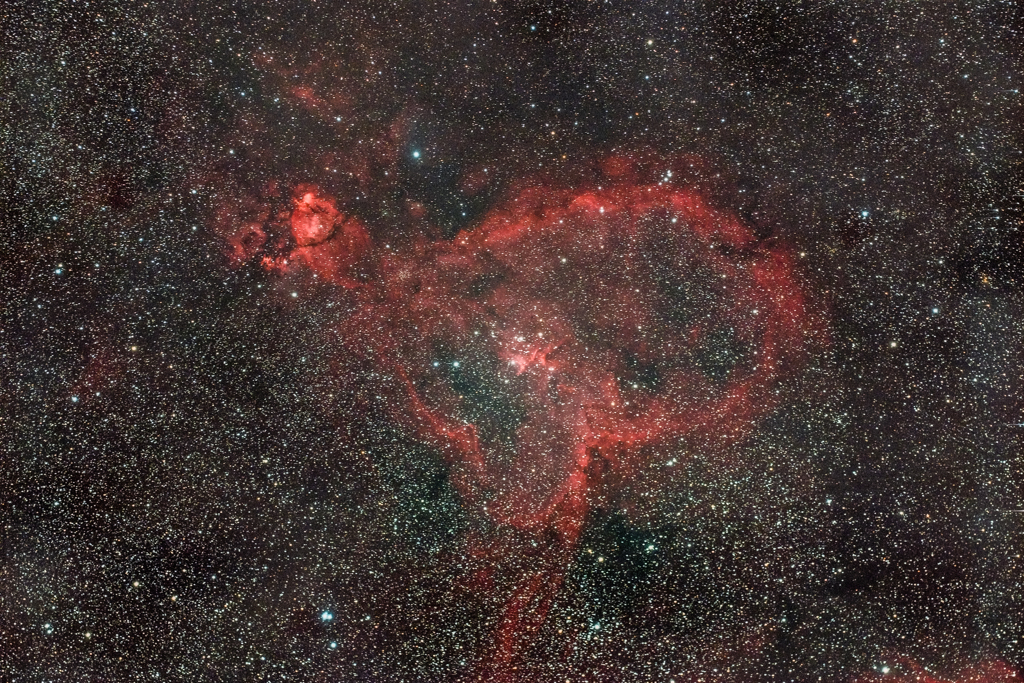

その時に撮っていた写真で、前回のブログに上げていなかった「ハート星雲」です。

カシオペア座の下にあり、約7500光年と少し遠い星雲です。

この間、中型赤道儀にニュートン鏡を載せてバランスを取ります。まずベガを中央に入れてフォーカスを外して、副鏡の影でできる

同心円を見ます。

初めはきれいな円ではなく歪んでいるので、主鏡の後方のネジで傾きを調整して、この同心円をきれいな円形にします。

今年の春にRC鏡筒の光軸合わせをやったときは、F8と暗く焦点距離が長いために、この同心円の像が揺らいでやりにくかったの

ですが、今回は楽でした。

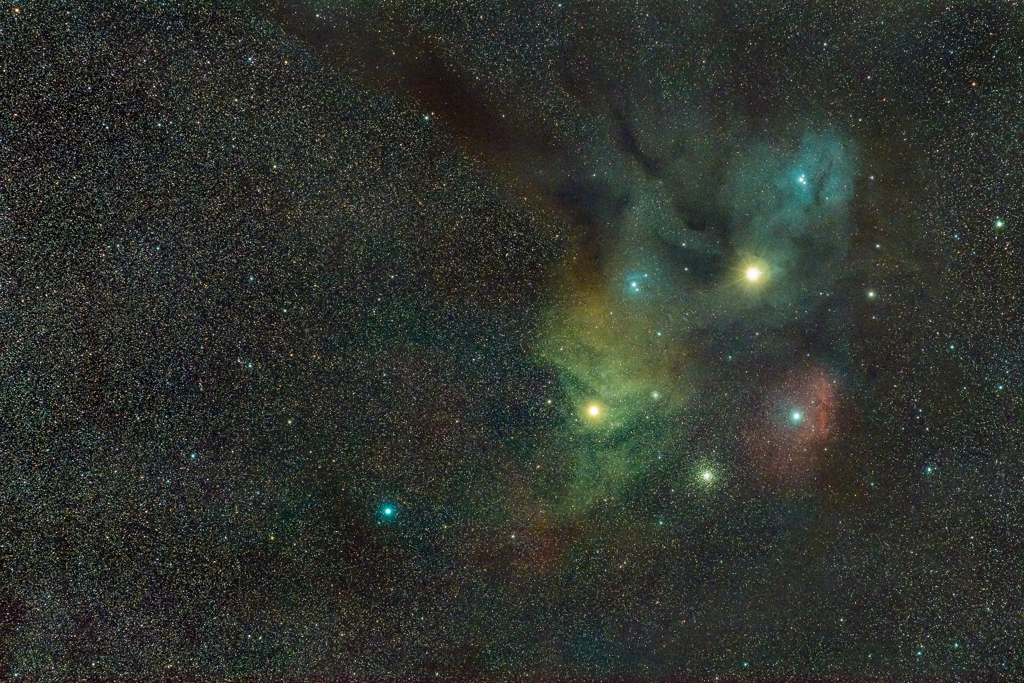

調整が終わって最初に導入したのは、天の川の中のわし星雲です。

まだ薄雲がかかっていて、画像全体が白っぽくなりましたので、「創造の柱」の辺りを切り出してをタイトル画像にしています。

これを見て、高度の低いところは諦めて、夜半頃に高度の高くなる惑星状星雲をターゲットに。

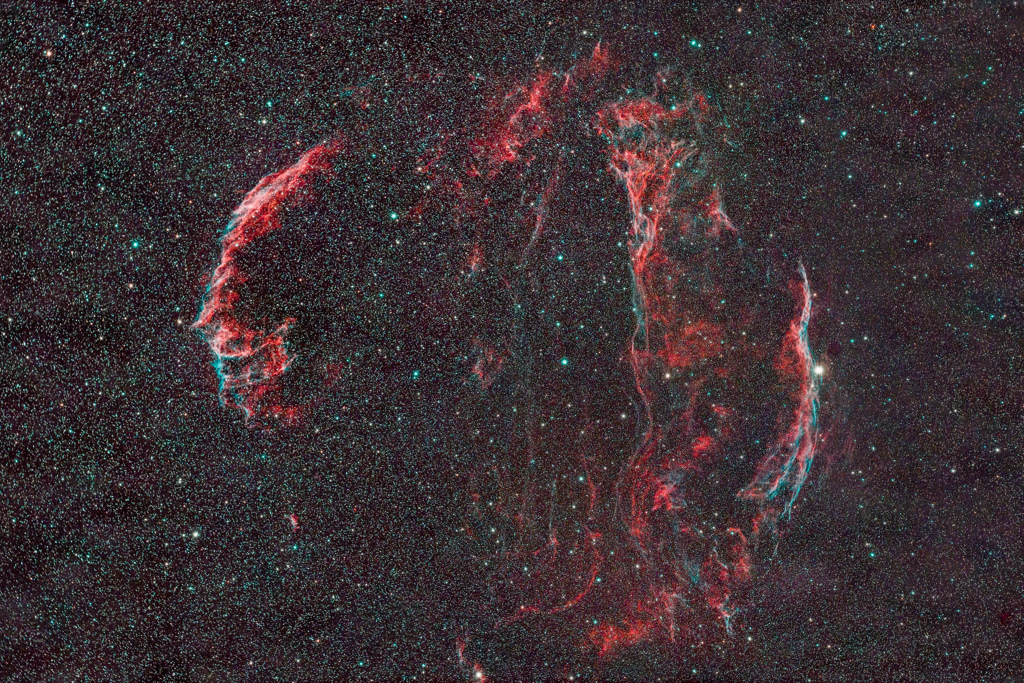

「惑星状星雲」というのは、太陽程度の星の末期に見られる星雲です。超新星爆発を起こすほど重くない恒星が、その最期に

赤色巨星になって放出したガスを、芯に残った白色矮星の光が電離して光っているものです。わし星雲やオリオン大星雲の

ような散光星雲は、水素ガスが電離して赤い光を出しています。

これらは星が生まれる場所で、水素が主成分ですが、惑星状星雲は、上記のように星の終わりにできるので、その星の中の

核融合で作られた酸素などの重い元素の輝線スペクトルも見られます。

まずはD810Aで撮ってみたかった「亜鈴状星雲」(M27)です。

太陽系から約1200光年の距離にあり、明るいので10cmの望遠鏡の眼視でも見ることができます。惑星状星雲として発見された

最初の星雲でもあります。

ピクセル等倍で拡大すると次の画像になります。

次に導入したのは、こと座のベガに近い「リング星雲」(M57)です。

こちらは2300光年と少し遠く、同じフルサイズの画面ではかなり小さく見えます。

M27と同じくピクセル等倍でクロップしたものです。これを撮っている時に薄雲が出てきたので、合成する枚数が5枚とM27の

半分でした。ほぼ期待通りのシャープな画像でした。

帰宅して画像を見ると、周辺部がかなりケラれていて、電灯を使ってチェックしたところ48mm径のマウントアダプタが原因でした。

屈折鏡やRC鏡でも使っていますが、ニュートン鏡は副鏡との距離が近いためか大きくケラれました。折角、接眼部とコマコレクタを

3インチにしたので何とかしたいと思います。

薄雲が広がってきましたが、最後に、この鏡筒で撮りたいと思っている天体を、テストがてら撮ってみました。

アンドロメダ銀河とほぼ同じ距離(250万光年)にある、さんかく座の渦巻き銀河M33です。

光害カットフィルタを使いましたが、薄雲のため画像全体が白くなり、画像処理で無理しているので今ふたつくらいの出来です。

画角がちょうどよく、銀河の中の赤い散光星雲もよく写っているので、次の機会が楽しみです。

今は新月に近いのですが、台風の影響か風が強く雲が多いので、

今は新月に近いのですが、台風の影響か風が強く雲が多いので、

台風の影響か、北風が強く昨夜と今朝は、涼しく感じました。

台風の影響か、北風が強く昨夜と今朝は、涼しく感じました。

前回のブログに書いたように、8月10日から11日未明にかけての

前回のブログに書いたように、8月10日から11日未明にかけての

17日(水)は、職場の電源設備のメンテが入って、出勤が午後からになり、

17日(水)は、職場の電源設備のメンテが入って、出勤が午後からになり、

お盆が過ぎても暑い日が続きますね〜。

お盆が過ぎても暑い日が続きますね〜。