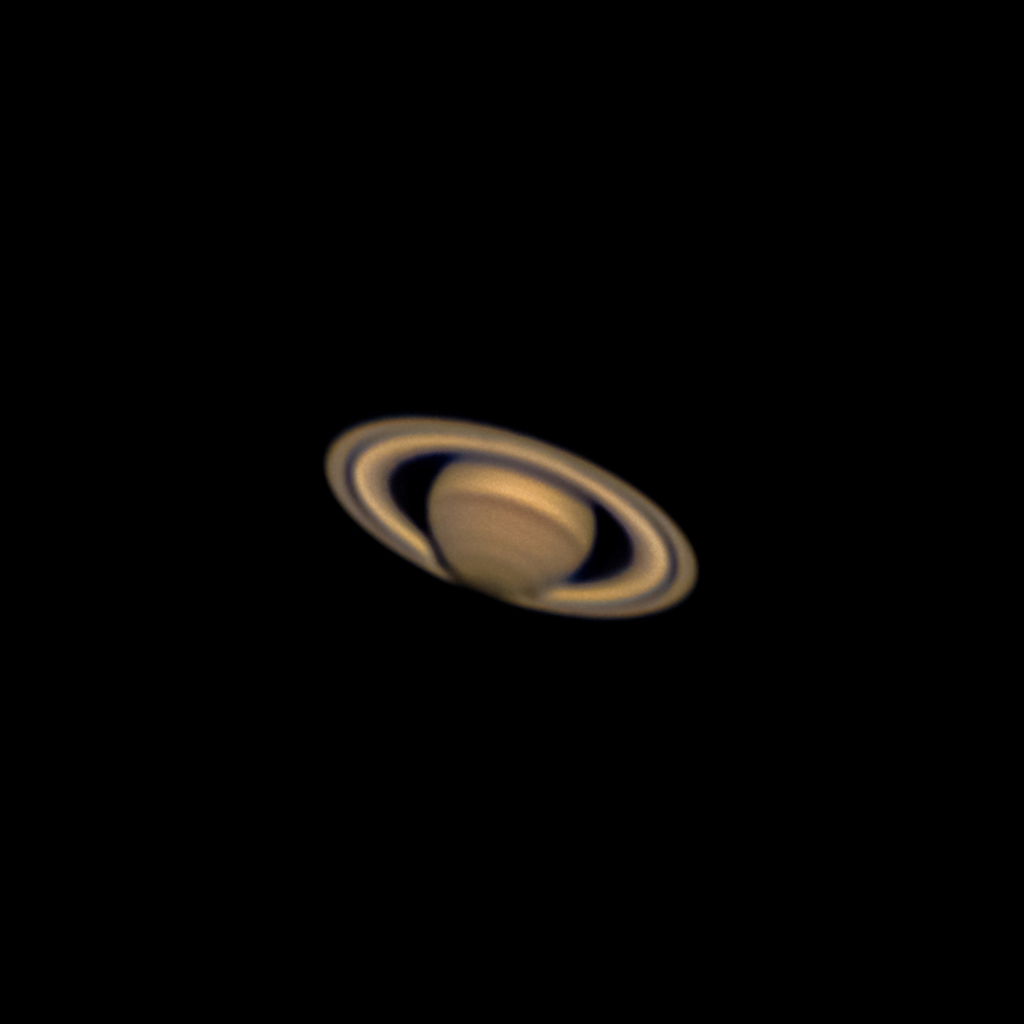

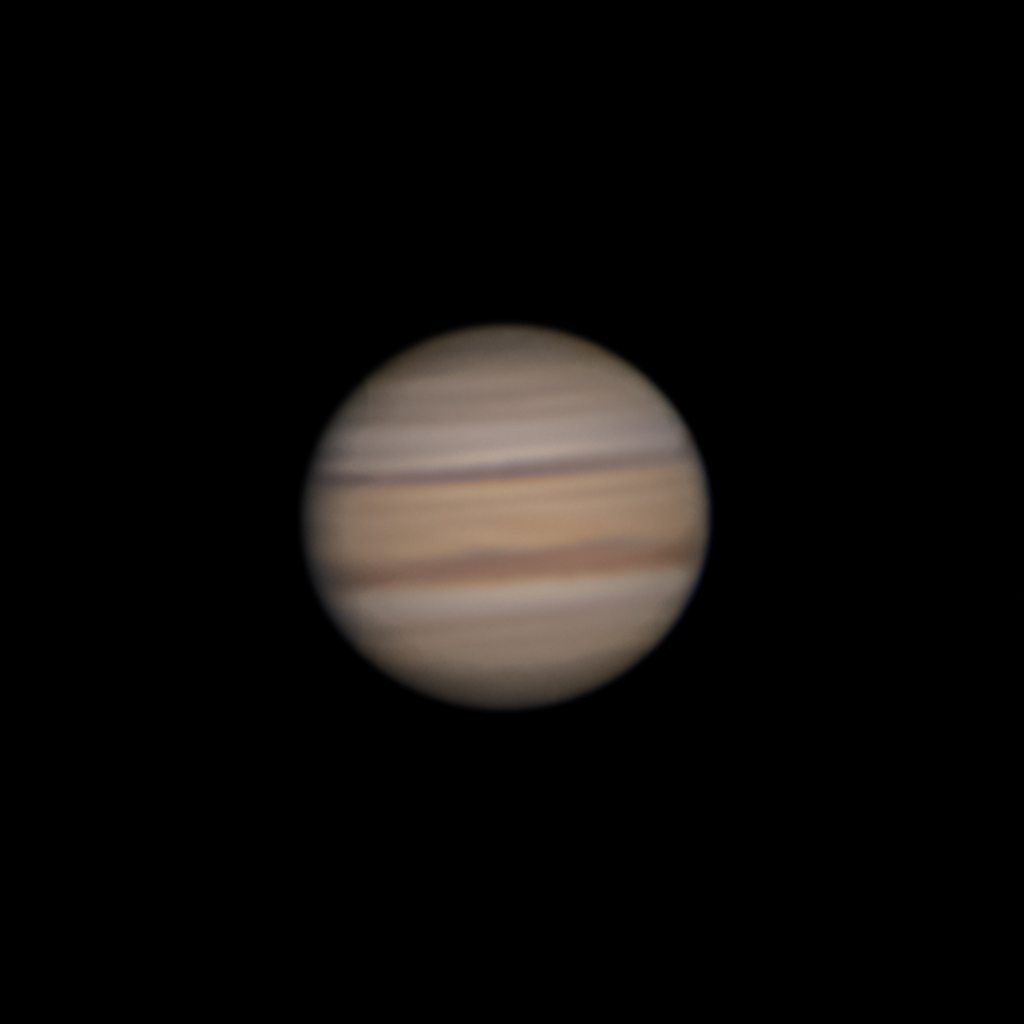

今月になって最初の星撮りは、7月4日に雲の合間から見えた木星でした。

木星、土星や火星といった惑星の撮影と画像処理の方法は、以前シリーズで

ご紹介した星雲や銀河のそれとはかなり違いますので、この機会に簡単に

触れたいと思います。

もっとコンディションの良い時に撮影した画像を例に挙げたかったのですが、

中々スッキリ晴れて気流が安定した夜はありませんでしたので、今回取り

上げる画像を使うことにしました。

まず機材について。

惑星は肉眼では恒星と見分けがつかないほど小さく見える天体です。

木星は明るいのでそれと分かりますが、土星や(最接近していない)火星は

それに比べると暗いので、少し明るめの恒星に見えます。

そんな小さな対象を拡大するので、焦点距離が長く口径が大きく、コントラスト

が高い望遠鏡が有利です。

今回は口径120mm、焦点距離900mmの屈折鏡(TSA120)を使いました。

これに1.5倍エクステンダーと4倍拡大(バーロー)レンズを取り付けます。

拡大レンズの後にはM42P0.75のネジが切ってあり、その後に光路長を合わせる

延長筒を挟んでマウントアダプタ経由でデジイチを付けてもよいし、小型CMOSセンサーの付いた専用のカメラを

使うこともあります。

私は、中国のZW Opticsがリリースしている、SONY製の1/2.8型裏面照射センサーを使ったASI290MCという

カメラを使いました。タイトル画像がそのカメラで、M42ネジが見えています。

出動する時にはパソコンを必要としないA6400を使うこともあります。

以上の機材で木星を画面の中央に導入します。

センサーが小さいカメラでは画角が狭いので、8-24mmのズーム・アイピースを付けて眼視で視野の中央に来るように

した後、カメラに付け替えます。

ピント合わせをする僅かなタッチでも鏡筒がブレて画像が揺れますので、モーターフォーカサーを使います。

それでもシーイングや流れる雲の影響で画像自体が揺れるので難儀します。

この拡大率ですと、あっという間に視野から木星が出てしまうので追尾が必要です。条件が良ければ30,000フレームほどを

動画で撮りますが、この夜は50,000フレームを撮り、12分少々かかりました。

撮影中のパソコンの画面をスクリーンショットで撮りました。

その動画は次のものです。

シーイングで揺らぐ様子や雲が横切って暗くなるのがわかるかと思います。

この動画をAutoStakkert3というソフトで開いて合成します。

その時の様子が下の画像です。

右のパネルでalignment points(画像を揃える基準点)を自動的に配置して、左のパネルで設定し合成します。

ここでは動画が含む画像のうち50%を使う設定です。

合成した画像をTIFFとして保存し、それをRegistaxというソフトで開きます。

このソフトは合成もできますが、ここではwaveletを使った強調処理をします。

まず素の状態です。あれだけゆらいでいたので、像がボヤけています。

左のスライドバーでレイヤー毎の強調とノイズ低減処理をします。

画像を6段階の異なる長さの波長毎に分解し(フーリエ分解)、各波長毎に木星の表面が浮かび上がるような強調処理をします。

その後、TIFFで保存してLightroomで微調整してJPEGに書き出しました。

以上が惑星の画像を処理するワークフローです。

梅雨明け後の条件の良い時に、木星、そして土星も撮ってみたいと思います。

土星は木星より小さくずっと暗いので、カメラの感度(ゲイン)を上げて枚数を稼いで撮影します。

木星の次の星撮りは、梅雨の中休みでサイクリングに出かけた7月6日の夜でした。

前にブログで書いたように、その夜は夜半過ぎまで天の川を撮っていたのですが、

出動前に自宅のドームで星雲の撮影を始めていました。

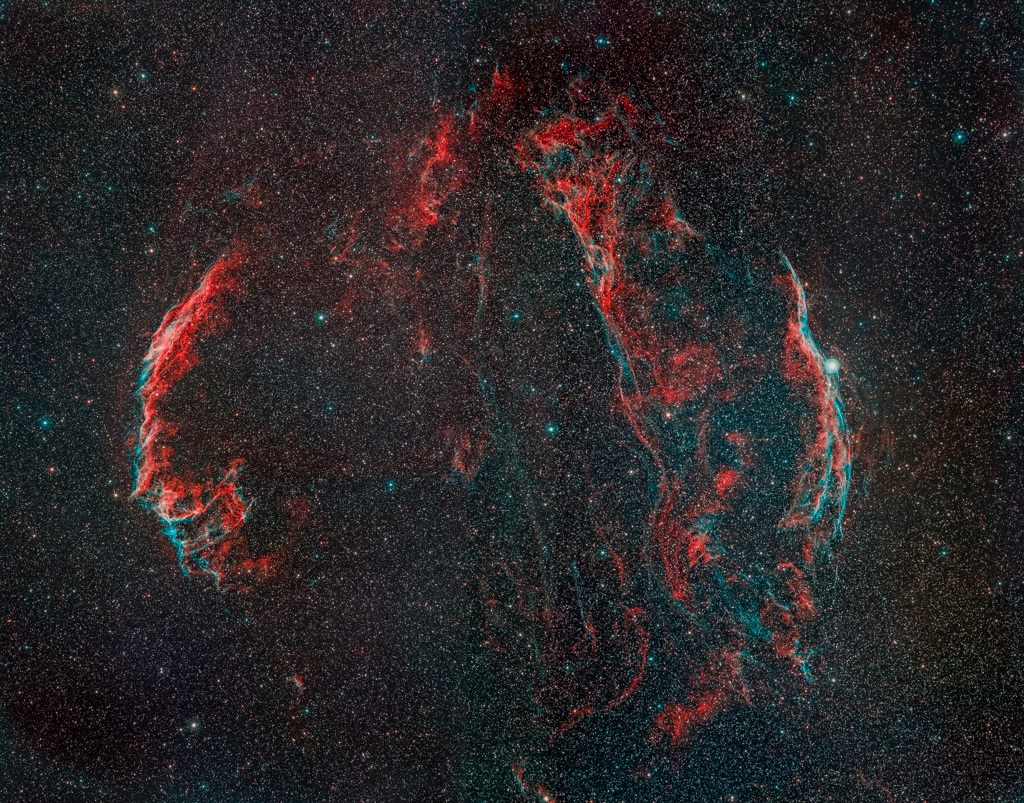

撮影したのは夏の天の川の中にある「わし星雲」(M16)です。

これは二年前に、上の木星を撮った屈折鏡の直焦点でD5300を使って撮っていましたが、もう少し広めに撮ろうと、

今回はD810を使いました。そして最近入手した透過幅が狭いフィルタ(NB1)を使いました。

ISO800、SS=360sで55枚を撮って、雲がかかった4枚を捨てて合成しました。

水素ガスが、星雲中央の明るい星が放つ放射線によって電離され赤い光を出しています。水素が電離されると裸の原子核(陽子)

となり、それが重力で集まってきて核融合を始め、星が生まれます。

このわし星雲の中央部に星が生成されている領域があり、【創造の柱】(Pillars of Creation)と呼ばれています。

その部分を等倍で切り出すと、

次の画像はNASAがハッブル宇宙望遠鏡で撮ったものです。

どこかでご覧になったことがある画像かと思います。

特殊なフィルタを使っているので、色合いがかなり違いますが、星雲の中央付近にこの【柱】が見えます。

梅雨の合間の貴重な晴れ間に枚数を稼げたので、これまででベストなM16の写真を撮ることができました。

次回は梅雨明け後になるかと思います。スッキリ晴れてくれれば、夏の他の星雲を狙いたいと思います。

7月24日に北部九州もようやく梅雨が明けました。

7月24日に北部九州もようやく梅雨が明けました。

「総文」ってご存知ですか?

「総文」ってご存知ですか?

先週末は土日と雨で、前のブログのように朝から晴れた月曜はサイクリング

先週末は土日と雨で、前のブログのように朝から晴れた月曜はサイクリング

この3連休、日曜の夕方から雨が上がりましたが、それまでは梅雨らしい

この3連休、日曜の夕方から雨が上がりましたが、それまでは梅雨らしい

今月になって最初の星撮りは、7月4日に雲の合間から見えた木星でした。

今月になって最初の星撮りは、7月4日に雲の合間から見えた木星でした。