今月2度目の出動は10日の夜でした。

前回の星撮りの夜であった2日前よりも薄曇りの天気でしたが、翌日が

「山の日」で休日ということで、寝苦しい熱帯夜よりも涼しい場所で夜を

明かす方がマシかと思い、飲み物と軽食を用意して前回と同じ場所に

行きました。

次の晩が上弦の月で、10日の佐賀の月没は23:30ということで、月が

山陰に隠れる23時過ぎからが本番です。

21:30頃に現地に到着したときには、先客の車が1台停まっていて、登山の

準備をしていました。夜のうちに登って、山頂で初の山の日の日の出を見る

ということでしょうか。

今回は初めて使う機材もあって、セットアップに時間がかかりました。

その機材とは今回初登場となる望遠鏡で、これについては次の星撮りブログで

紹介することにします。

まずは、この鏡筒で沈む前の月を撮ってみました。それがタイトル画像です。

前回よりは高度がありましたが、薄雲のためか黄色みを帯びていて像がシャープではないですね。

この夜は、風が弱かったので、新しい鏡筒を赤道儀に載せD810Aを取り付けます。短い屈折鏡にはD5300を付けて小型

赤道儀に、A6300には12mmのレンズを付けてポタ赤(SkyTracker)に、という3台体制です。

これまで、3台目のA6300では星空の固定撮影、または車や夜景を撮っていましたが、今回から真面目に(?)ポタ赤で

追尾撮影に使います。

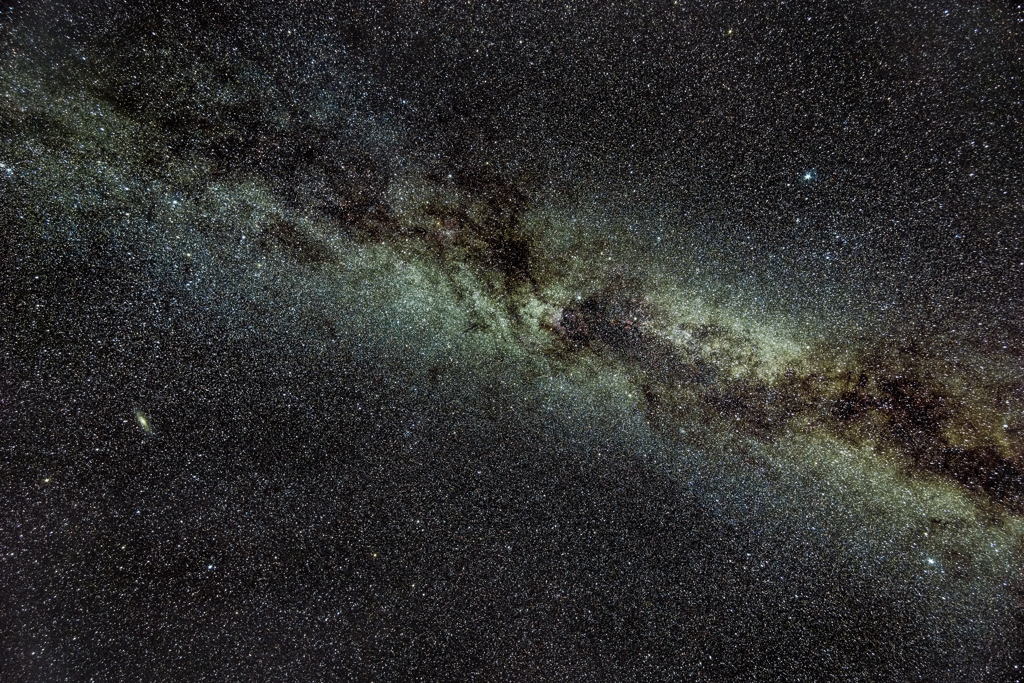

新しい鏡筒のセッティングに時間がかかり、ちょうど月が沈んで暗くなってきたところで、そろそろ見納めになる夏の天の川を

撮りました。

画像が流れているのと赤く色が着いていないので分かりにくいですが、左下の方に干潟星雲やわし星雲があり、上半分に

夏の大三角が写っています。

この後、霞んでいない上空にレンズを向けます。

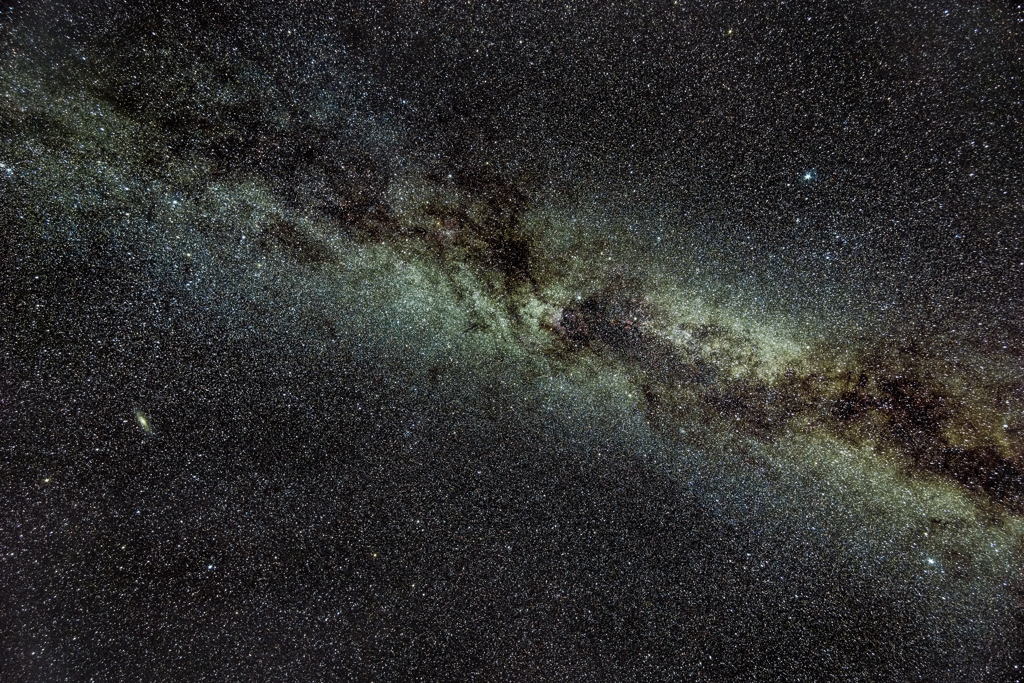

夜半過ぎには北の空にカシオペア座が昇ってくる時期なりました。その上には、前回の星撮りブログにあげたアンドロメダ銀河

(M31)があります。M31は肉眼では見えませんが、夏の大三角からM31までが入る構図で撮ってみました。

この画像に、夏の大三角(黄色)とカシオペア座(水色)を示す線と星の名前を入れてみました。

初めてアンドロメダ銀河をポタ赤と望遠レンズで撮った時は、カシオペア座のα星であるシェダル(Shedar)とアンドロメダ座の

β星であるミラク(Mirach)の間を目安にしました。

この時間帯の星空の様子をSkySafariに表示してものが次の画像です。

はくちょう座が天頂(Zenith)の近くにいます。

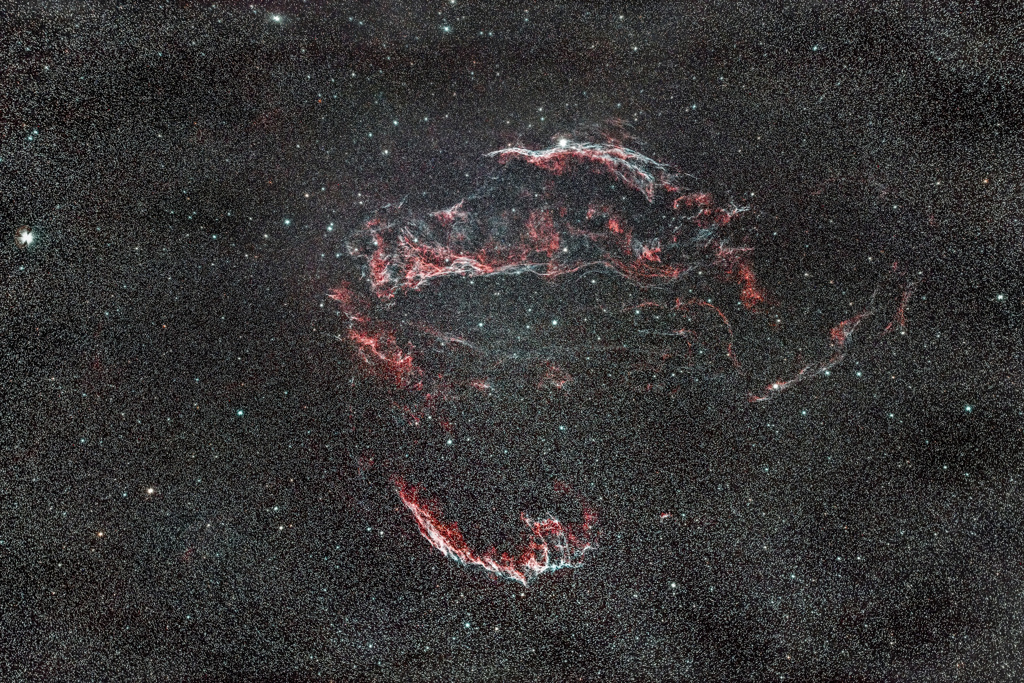

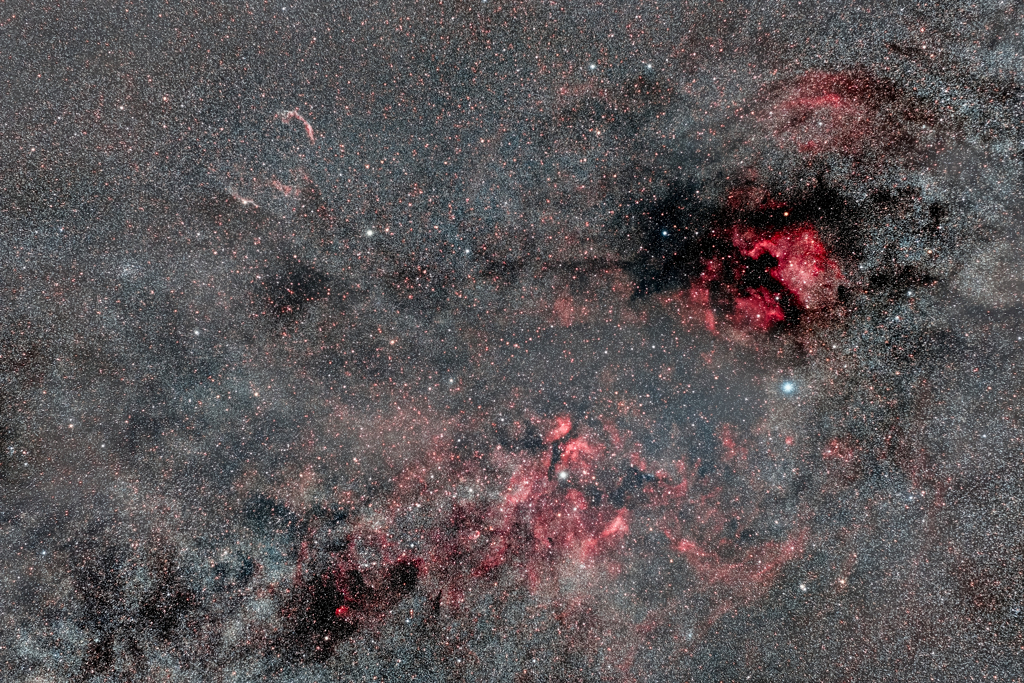

月没少し前から、小型赤道儀を使ってはくちょう座のデネブを中心とする星雲を撮りました。

こちらはイメージセンサーの赤外カットフィルタを取り除いているので、赤い星雲の色がよく出ています。

まずは35mmレンズで。

中央の下の方に、前回のブログであげた網状星雲が見えています。

星が生まれていたり、爆発した残骸だったりと賑やかな場所です。

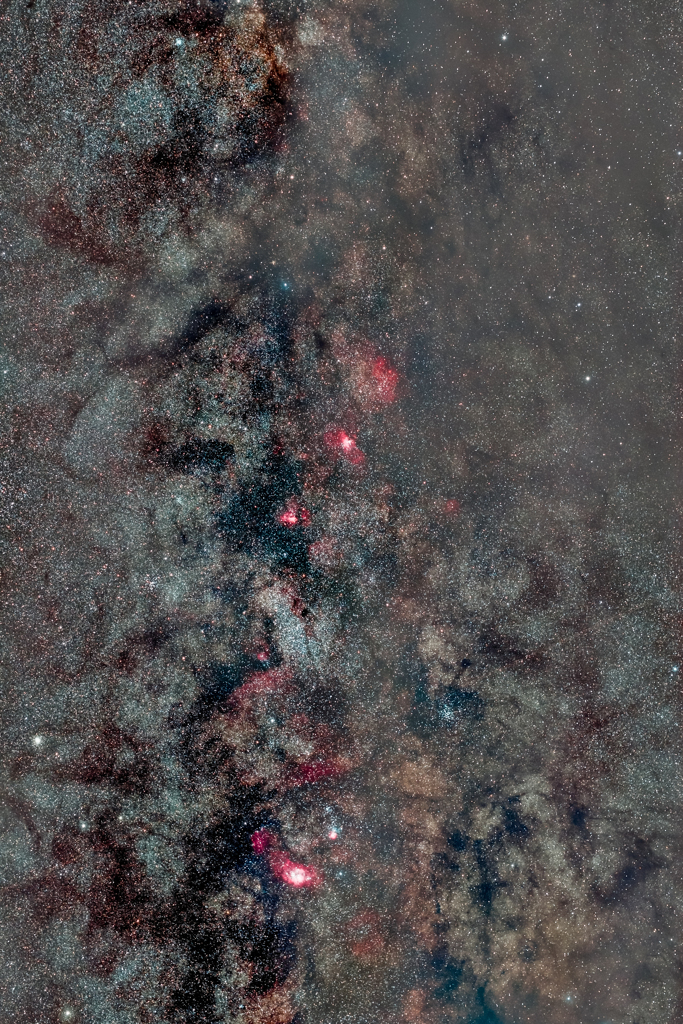

レンズを135mmに付け替えて、ほぼ同じ場所を。

北アメリカ星雲、ペリカン星雲が写っています。明るいデネブが滲んでいますね。

次にカメラ・レンズから450mm屈折鏡に0.73倍のレデューサを換えて南の低い空の天の川に向けます。

まだ霞んでいますが、光害カットフィルタをミラーボックスの前に付けたD5300で何とかなるかと、シーズン最後になるであろう

干潟星雲を導入しました。

この夜は、休日前なので夜景を見に来る人が多いかと思いましたが、一組だけで、その代わり4時近くに車が3台登ってきました。

その車がやってくる中、霞の上に出てきたある天体を導入しました。

車関係のブログなのに、今回はA45の写真もないので、スバルファンの皆様にプレアデス星団(M45)を!

このすばるを撮っている合間にポタ赤や赤道儀の機材を片付け始め、この写真を最後に撤収しました。

一晩中、風が弱く、涼しくて時々ベンチに仰向けになりながらボンヤリ星を眺めたり、車のシートを倒してまどろんだりと、長い

ようで時間が過ぎるのが早く感じました。こんな快適な気候は次の新月期まででしょうか。

帰りに狭い林道を下る途中にも登ってくる車と離合したので、日の出目当ての登山客なのでしょう。

いつもは、路上ではイノシシ、タヌキ、ノウサギしか見ない林道で、珍しく車とすれ違いました。

残りの画像は、また後日に。

Posted at 2016/08/16 20:50:45 | |

トラックバック(0) |

星・月 | 趣味

今月2度目の出動は10日の夜でした。

今月2度目の出動は10日の夜でした。

お盆ですが、仕事が15日以外はカレンダー通りにあるので、普通の日曜のように

お盆ですが、仕事が15日以外はカレンダー通りにあるので、普通の日曜のように

お盆前に遠方から知人がやってきて、ここ1週間はバタバタとしていました。

お盆前に遠方から知人がやってきて、ここ1週間はバタバタとしていました。

立秋を過ぎたのに、暑い日が続きますね。

立秋を過ぎたのに、暑い日が続きますね。

昨日は午後の夕立のお陰で、夜の気温は少しは低くなりました。

昨日は午後の夕立のお陰で、夜の気温は少しは低くなりました。